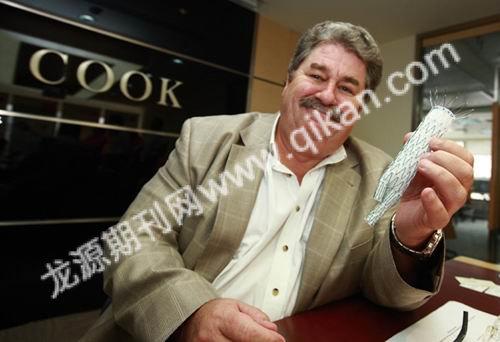

庫克醫療的新掘金點

陳振燁

亞太市場在其全球戰略中的地位日益突顯

如果你有機會問美國庫克醫療(COOK)的高管,現在他們應對金融危機的好辦法是什么,他們一定會說:趕快去新興市場采取行動吧—也許你的公司已經是一個遲到者(相對其他企業),但是,不要緊,別再錯過這次壯大自己的好機會了。

與強生等規模龐大的競爭對手相比,庫克每年十多億銷售收入并不算多,但是在它擅長的主動脈支架等市場,庫克產品的市場占有率則領先于對手,部分產品所占份額超過40%。

有關庫克的商業故事大多很有趣,并且帶有傳奇色彩。這家企業自1963年創立以來,每年都賺錢—即便遭遇了多次市場和金融風暴。其投資者為美國的三個家族,令人敬佩的是,這三個家族創立庫克之后,從來沒有從公司抽走過資金,賺到的錢全部用于再投資,在公司工作的家族成員都只拿薪水。

庫克自金融危機爆發以來,在亞太醫療器械市場的表現異常活躍—庫克在印度、韓國、泰國、香港和臺灣的分公司或辦事處即將開設,越南、印度尼西亞和柬埔寨正進行市場調研和評估。投資5000萬元在上海建立的亞太分銷中心將在今年10月1日啟用。

這與大多數企業縮減投入、準備休養生息的打算完全不同。“如果讓我暫停雇傭新員工,暫停分公司的開業計劃,這非常容易,但我不能這樣做,我們必須主動創造未來,而現在正是好時候。”美國庫克醫療副總裁兼亞太區總裁巴瑞 ? 托馬斯接受《經理人》專訪時說:“我們不是上市公司,沒有華爾街分析師和股東追著要投資回報,所以,我們可以更加注重未來。”

重塑新興市場

“亞太地區是機會最多的一個區域,五年以后,中國很可能成為庫克最大的單一市場。”托馬斯做出這樣的判斷,并非有意將自己主管的市場樂觀化,而是機會確實存在。

有兩個例子可以證明。今年前五個月,中國市場比上年同期增長76%,前五個月的收入已經接近去年全年收入。據庫克公司中國區總裁李慶祥透露,庫克今年在華銷售目標為2500萬美元。此外是泰國市場,增長率為37%,托馬斯堅信,泰國分公司成立以后,該市場的增速將會翻幾倍。

這些新興市場的增長動力,源于龐大的尚未滿足的市場需求,也是因為各國政府非常重視提高醫療服務水平。在托馬斯看來,開拓中國等亞洲新興市場的難度,要比在美國、歐洲和加拿大這些成熟市場小得多。

在上述新興市場,庫克并非新來者。庫克過去并不直接掌控市場,都是通過代理商來銷售產品。而現在,庫克愈發感受到:必須根據亞洲患者的需求來設計和開發產品,還要加快推廣新技術。因此,庫克需要自己掌控終端市場,控制產品價格,要直接接觸客戶,了解他們的真實需求。

托馬斯眼下最關心的事情,是設在上海的分銷中心如期運行。這對庫克開拓新興市場的戰略意義非常之大。它不僅可以把分散在亞太各個地區的庫存匯總,降低庫存成本,同時又能大大縮短交貨時間。

據托馬斯說,過去從庫克美國總部發貨,到中國一般要3周時間,有時會拖到6周。上海分銷中心啟動后,可以把這個時間降為2天,遇到緊急情況,可能幾個小時后貨就送到客戶手中了。而發貨到韓國、日本或者臺灣,最多也就5天時間。

“在醫療器械行業,還沒有其他公司像我們這么做,從商業的角度來說,它非常有意義。”托馬斯說。該中心第一階段分銷區域是中國大陸,第二階段覆蓋到韓國、日本和臺灣,之后逐漸輻射整個亞太地區。

改變銷售模式

為了配合新興市場開拓計劃,在過去18個月中,庫克招聘了大量工程師,主動介入售前和售后的服務。庫克準備在新興市場建立一套混合型的銷售模式—分銷與直銷相結合。

在美國和歐洲,庫克采取的是類似戴爾的直銷模式。但是,在中國等亞洲市場,純粹的直銷模式難以奏效,庫克的競爭對手幾經嘗試,都以失敗告終。但直銷的好處顯而易見,庫克的一項調查顯示,有些產品的終端售價,亞洲要比美國還高。“這種結果太意外了。”托馬斯說:“直銷模式剔除了經銷商的加價,能使產品售價降低20%~30%,這將讓患者受益。”

在托馬斯看來,在亞洲,混合銷售模式是可行之策。比如,高端的、高技術含量的產品,因為需要給醫生進行大量培訓和輔導,經銷商往往不具備這些能力,所以,比較適合采取直銷模式,而低售價的大眾化產品,仍可以通過代理商銷售。托馬斯認為,比較理想的狀態是,直銷和分銷的比例為2:8。

李慶祥介紹,不論直銷還是分銷,都將依照客戶選擇,不會強加于人。庫克將在中國選擇15~20家醫院采取直銷模式。“直銷降低的成本,庫克將毫無保留地反饋給醫院和患者。”

附文:

新市場孕育新機會

進軍新興市場成為許多企業的現實選擇,也成為企業在特殊時期締造“巧實力”的重要方式。

新興市場經濟快速增長,購買力日益提升,消費潛力巨大,而且普遍處于商品短缺時期。產品物廉價美,市場運作靈活的中國企業,在這些市場擁有廣闊的施展空間。但想成功搶占新興市場也絕非易事,企業需要面對的是在消費發展階段、消費能力與消費習慣上都與過去市場存有較大差異的消費群體,針對性地產品研發與調整在所難免。新興市場普遍在法制環境上不夠完善,信用風險、匯率風險、貿易保護、政府政策乃至社會風俗,都對企業的抗風險能力提出嚴峻考驗。