《電工基礎》課程改革實踐與思考

徐 軍

摘要:從教材結構、教學內容的選擇、教學方法與教學環境、考核評價方法四個方面,闡述了中等職業學校電氣類專業《電工基礎》課程改革思路和相關教學實踐經驗。

關鍵詞:電工基礎;教學環境設計;考核評價方法

《電工基礎》作為電氣技術類專業學生的一門重要的專業技術基礎課程,對學生電學基礎理論知識的培養和專業技術能力的訓練,具有十分重要的作用。教學實踐表明,電氣類專業的學生,如果對《電工基礎》課程教學內容掌握不扎實,對其后續課程的學習和專業技術能力的提升都將產生不良影響。

如何才能使學生在牢固掌握《電工基礎》相關知識的同時,在學習過程中培養出對電類課程的學習興趣呢?我校電氣教研組的教師對當前《電工基礎》教學中存在的問題進行了分析研究,發現存在的問題主要有兩個:一是現有教材絕大部分仍為注重理論教學的教材,其相關理論知識較深,分析計算過多,而其中的很多分析計算在今后的工作崗位上是用不到的,過多理論知識的講解也容易造成教學過程的枯燥乏味;二是實踐教學環節內容偏少,不利于學生對相關理論知識的理解,也不利于學生學習興趣的培養。

針對上述問題,我校《電工基礎》課程從以下幾個方面進行了教學改革,經過近兩年的教學實踐,取得了良好的教學效果,現將我校的主要課程改革措施總結如下。

教材結構

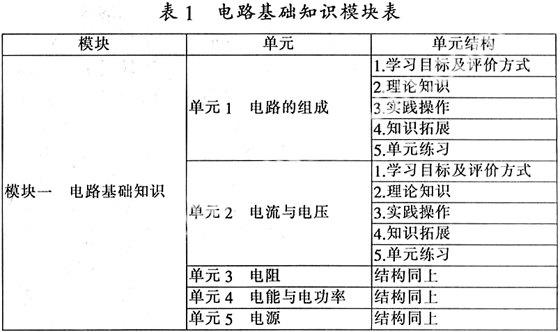

現行《電工基礎》教材的結構是否合理呢?我們翻閱了多本發行量很大的中職類《電工基礎》教材,發現現行教材多數是為課堂理論教學開發的,并不是很適用于中職教學。新教材應該采用什么樣的結構形式呢?由于我校《電工基礎》課程總的課改思路是實現理論與實踐一體化的教學模式,經過分析研究,同時吸取部分新版《電工基礎》教材的成功經驗,我們最終采用了“模塊——單元”的總體結構。例如,教材的第一個模塊為電路基礎知識,其結構如表1所示。

在每個單元的“學習目標及評價方式”中,以表格的形式列出本單元的知識要點、考核評價方式、知識點掌握的要求,使學生在開始學習每個單元時就對學習目的了如指掌。“理論知識”環節,介紹本單元要用到的基本理論知識。“實踐操作”環節,設計1~3個相關的實踐操作“任務”,用于對所學理論知識的驗證及應用。“知識拓展”環節的設置,主要目的在于培養學生的學習興趣,拓展學生的視野,使學生了解科技的最新發展。例如,在電流與電壓單元,安排了“電流的不同效應”、“安培簡介”等相關內容;在電源單元,安排了電池的正確使用、保存及處理方法。但“知識拓展”部分不是每個單元都有的。

“單元練習”針對本單元所學內容提出問題,引導學生強化對單元知識的理解。其編寫要點為注重實用性,多引入生活、生產實踐中的相關問題。例如,在“電能與電功率”單元,就有一道單元練習題為“估算本班教室里所有電器的總功率,并估算每個月要用多少度電,電費是多少元”,這就是一個沒有標準答案,但實用性很強的題目。

教學內容的選擇

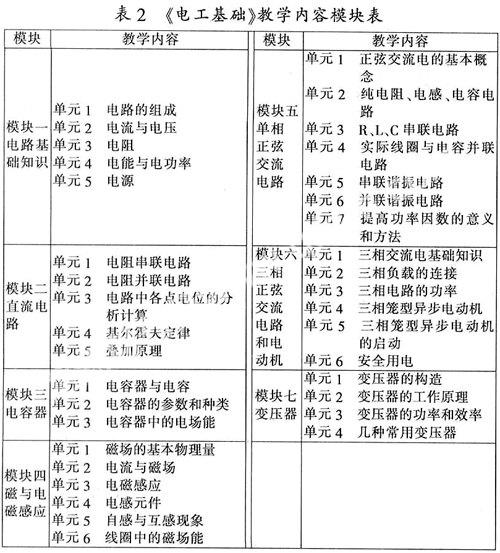

針對電氣類專業學生的專業需求,我校開發了《電工基礎》課程標準,總學時數為110課時,理論教學與實踐教學的課時比例為6∶4,其相關內容如表2所示。

下面就教學內容中的特色作一個簡單說明。

模塊一,即電路基礎知識部分,教學重點為電阻的分類測量與識讀、萬用表的使用、電路基本電量(電壓、電流、電阻、電能)測量與理解、直流電源的種類及應用注意事項等內容。模塊二,直流電路部分,從中職學生的應用實際出發,刪除了復雜電路分析計算常用的定律,僅保留了基爾霍夫定律、疊加定理,教學的重點為電阻串、并聯的分壓及分流作用,模擬萬用表直流電壓、電流擋工作原理,電路中電位的測量、電位高低的估算。模塊三,電容器部分的重點為電容器的用途、主要參數、種類識別與選用常識。模塊四,磁與電磁感應部分重點為電感元件的用途、主要參數、種類識別等,電與磁的基礎理論盡量弱化。模塊五,單相正弦交流電路部分重點為電阻、電感、電容元件在交流電路中的阻抗、實際線圈與電容并聯電路、功率因數的基本概念及提高功率因數的意義與方法,僅簡單介紹電壓、電流相位關系。模塊六,三相正弦交流電路部分突出三相負載的連接方式、三相異步電動機起動控制、安全用電相關知識。模塊七,變壓器部分知識重點為變壓器的用途、結構、主要參數、分類及使用方法。

總之,內容的選擇與以往教材相比,更注重常用電工儀表、電氣元件的識別、檢測、選用及交直流電路基本概念的理解,對交、直流電路的分析計算則大大簡化,總體思路是注重教學內容實用性。

我校教研組的教師在編寫教材時,在教學內容的闡述上,遵守“圖文并茂、深入淺出、知識夠用、技能突出”的基本原則,在每個單元盡可能安排相關的實踐操作內容,單元練習以實際應用中可能出現的問題為主。

教學方法與教學環境

通過改革,目前我校《電工基礎》課程的教學基本做到了理論與實踐一體化。通過教學內容的模塊化、單元化,即每個單元基本上都安排有“實踐操作”這一教學環節,從而保證了學生對所學理論知識的牢固掌握。在教學過程中,對需要用多媒體設備進行教學的單元,保障使用多媒體進行教學。例如,在講解三相異步電動機的結構和種類時,我們就采用了高等教育出版社的多媒體課件組織教學,效果很好。但多媒體教學在總課時中占的比例不高,只在需要時才使用。

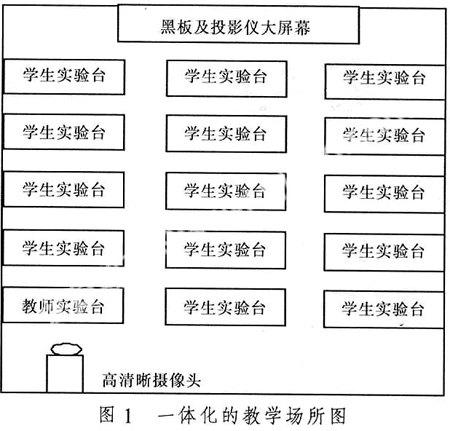

為滿足理論與實踐一體化的要求,學校電氣組的教師設計了圖1所示的教學環境。

學生實驗臺的實驗設備應選擇水平放置,便于觀看前方投影儀大屏幕。教師實驗臺的實驗設備可選擇水平放置或垂直放置,選擇不同的放置方式時,應注意高清晰攝像頭的安裝位置。如選擇與學生相同的水平放置型實驗設備時,攝像頭應安裝于教師實驗臺的上方。

教師在進行理論課講解時,可選擇在教室進行,也可在實驗室進行。進行實踐操作知識講解時,教師的操作過程通過高清晰攝像頭轉播至前方大屏幕,使學生能清楚地看見教師的整個操作過程,從而在教師的指導下完成實驗操作。此外,教師的授課講義、電子元器件的結構、參數等均可通過高清晰攝像頭放大至前方大屏幕,大大方便了教學過程的演示,提高了教學效率。近兩年來,這種教學環境的布置還廣泛用于我校其他實驗、實訓室,如無線電裝接工實訓室、維修電工實訓室等等。這種布置方式受到了任課教師的好評,同時,到我校參觀學習的多所兄弟院校的領導和專業課教師均給予了高度評價。

考核評價方法

對學生的考核評價,總體上采用階段評價方法,即分單元、分模塊進行考核。對重要的知識點分單元考核,其他分模塊考核。

各單元和模塊的考核評價由以下三項內容構成:理論知識、口試、實踐操作考試。(1)理論知識。采用計算機網絡題庫隨機出題考試,計算機自動批改的方法。題型主要為選擇題、判斷題及少量填空題,考試時,坐在相鄰位置的學生試卷不同。該部分占單元考核分數的20%。(2)口試。由教師單獨提問每一位學生1~3個問題,學生可攜帶相關資料回答問題,平時成績好的學生可免試。該部分占單元考核分數的30%。(3)實踐操作考試。教師考試前出3~5個操作題,考試時學生抽簽選擇一個操作任務,1~2人為1組按要求完成操作,教師進行巡視,根據學生操作過程與結果的正確與否打分。同樣,平時成績優異的學生可免試。該部分占單元考核分數的50%。同時,學生的課堂表現和平時出勤,也可視情況給予一定比例的分數。

這種階段性考核評價方式,首先,可在一定程度上避免學生考試作弊。其次,計算機網絡考試和口試保證了學生對理論知識的掌握,實踐操作考試保證了學生對實踐操作的掌握。

參考文獻:

[1]俞艷.電工基礎[M].北京人民郵電出版社,2006.

[2]于建華.電工與電子技術基礎[M].北京:人民郵電出版社,2006.

[3]劉志平.電工基礎[M].北京:高等教育出版社,2006.

[4]程周.電工與電子技術基礎[M].北京:高等教育出版社,2006.

[5]程周.電工基礎實驗[M].北京:高等教育出版社,2006.

[6]金國砥.維修電工與實訓[M].北京:人民郵電出版社,2006.

[7]袁康敏.電工技術實驗教學改革的實踐與思考[J].職業教育研究,2007,(5).

[8]鄭昊祖.對電子線路課程教學改革的探討[J].職業教育研究,2007,(9).

[9]余鍵.在電工電子技術課程教學中培養學生質疑能力[J].北京:機械職業教育,2007,(8).

作者簡介:

徐軍(1970—),江蘇無錫人,無錫立信職業教育中心校講師,研究方向為電工電子及電氣控制、PLC技術及應用。

(本文責任編輯:尚傳梅)