基于工作過程的《基礎會計》課程分層考試制度研究

摘要:探討了通過改革考試制度實現基于工作過程的《基礎會計》課程教學改革,去除傳統考試辦法的諸多弊端,從而達到以考促教、以考促學的教學目標。

關鍵詞:工作過程;基礎會計;分層考試制度

所謂“工學結合”的人才培養模式就是改革原有的人才培養模式,突出實踐能力培養,將課堂上學習和工作學習結合起來,使學生將理論學習和實踐相結合,從而加深對所學專業知識的認識,使學生看到在學校中學習理論與工作之間的聯系,提高學習理論的積極性。

《基礎會計》基于工作過程的課程框架

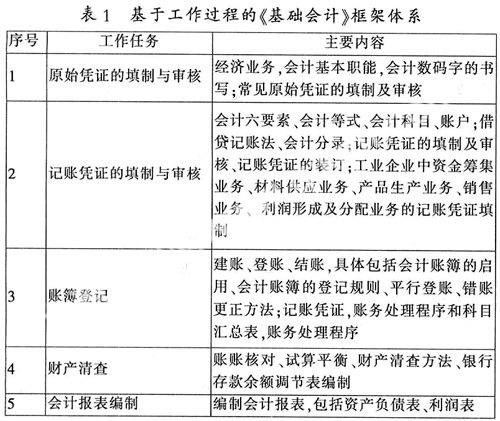

提高實踐技能操作水平,培養學生實際動手能力,是高職辦學之特色,是高職教育生存的立足點。在《會計基礎》課程中,主要是會計憑證(原始憑證、記賬憑證)的填制與審核、登記會計賬簿、編制會計報表等技能操作。這些是從事會計職業最基本的業務操作能力,也是本課程教學的基本目標。

基于上述認識,可以把基于工作過程教學的《基礎會計》課程授課框架按照會計業務流程重構體系,如表1。

分層考試制度的設計

(一)《基礎會計》基于工作過程教學的困惑

無論是教育主管部門的指導精神,還是高職教育理論研究,都表明基于工作過程教學的意義——培養學生專業技能、增強學生就業能力或者說“零距離”就業。然而,從事一線教學的教師卻有困惑:一是沒有現成的基于工作過程的教材;二是從事多年教學的教師已經習慣于傳統學科式講課方式;三是基于工作過程的教學對教師的多方面能力提出了挑戰,包括專業知識面、實際動手能力、社會實踐經驗等方面。正是出于上述多方面原因,工學結合專業培養模式一直以來難以大面積鋪開。因此,高職院校要逐步落實“工學結合”的人才培養模式,可以從考試辦法改革出發,以考促教,深化高職教育教學改革,促進教師發展,提高教學質量。

(二)傳統考試辦法的弊端

《基礎會計》傳統考試方法是重終結性考試、輕階段性考試;重考試的鑒定作用、輕考試的激勵引導作用。如當前我院《基礎會計》的考試辦法是:平時成績占30%,期末考試成績占70%。期中平時成績由任課教師根據平時的觀察、作業完成情況等,在學期末給出評價;但學生并不能及時了解自己平時能得到多少分數。因此,可以看出這種考試辦法是采用了階段性測試與終結性測試相結合的形式,但從階段性測試的實際操作方式來看,并沒有真正發揮出其診斷、反饋和矯正的本質作用。沒有及時發現學生的學習狀況,對學習不良的學生也不能及時交流,及時調整學習辦法,使學生的知識漏缺日積月累而積重難返。因此,有必要重構學生學業考評辦法,從考試辦法改革出發,以考促學,深化高職教育教學改革,促進學生發展,提高教學質量。

(三)分層考試制度的設計

本文所稱分層考試制度也可稱“卷簾式”考試辦法。即把《基礎會計》教材的教學內容,按基于會計實際工作過程劃分為若干工作任務,每完成一個工作任務的教學后,就要進行階段性測試,而且采用“卷簾式”測試。例如,完成第一個工作任務的學習后要測試,完成第二個工作任務后也要進行測試,而且測試內容包括第一個工作任務和第二個工作任務兩部分內容。以后依此類推。

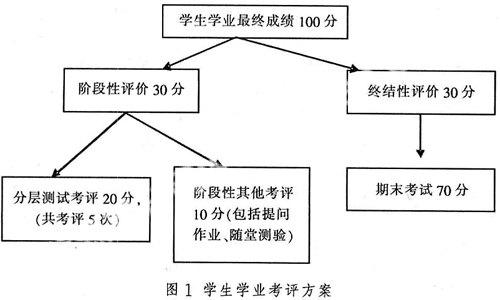

根據以往的教學經驗,本考試方案擬采取“三七比例”的設計思路。所謂“三七比例”是指學生的本課程畢業成績由兩部分構成,平時階段性評價占30分,期末考試占70分;其中,平時的階段性測試,是把本課程授課內容根據會計實務操作任務劃分為五個階段,按照各階段分層進行五次階段測試;平時階段性評價中的另外一部分,由任課教師采用測試方法以外的其他方式進行考評,包括完成作業、隨堂測驗、課堂問答等情況。具體方案見圖1:

(四)相關說明

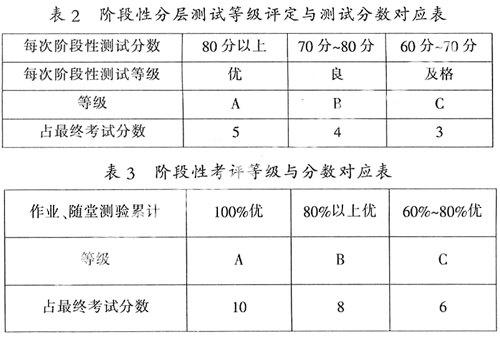

第一,階段性評價結果的分析。評價結果是分數,而評價目的是要知道學生對某方面技能的掌握程度。教師要根據所測的分數進行分析,推測出該生某方面技能的掌握程度。因此,按照標準參照測驗,凡是符合預定標準的皆認為是掌握了某方面的技能,否則,就是掌握得不夠好。另外,課堂提問(口試)一次都沒通過的減最終考試分數1分。

第二,如果沒能通過階段性評價中的測試,學生必須補考通過,否則該門課程不能畢業。如果學生不滿意自己的成績,也可以申請再測,以高分為最終評定分數。這樣做的目的是激勵學生更加發奮學習,更好地完成教學目標。如前所述,形成性評價主要是對學習過程的評價,是為了獲取學習過程的反饋信息,矯正、補救學習過程中的問題、偏差,不是為了比較、排隊、選拔,對學習結果的形成起極為重要的作用,是最重要的教學評價。學習過程比學習結果更為重要,沒有學習過程的努力,不會有好的學習結果,更不會有綜合素質的全面提高。

第三,終結性評價是在學期結束時進行考試,是對學生學習這門課程的一次全面測評,要求閉卷考試,題型包括單選、多選、判斷、業務題、填制會計憑證、登記賬簿、編制會計報表等。終結性評價是評價學生是否達到教學目標的要求及程度,是水平較高的考試和評定,是對學生的學業做出整體的價值判斷。因此,階段性測試的意義并不否認終結性考試的重要性。

第四,“分層考試制度”方案中涉及的相關術語:評價、考試、測試、測驗,其中考試指期末對學生進行的考評;測試指平時分階段對學生進行的考評;測驗指課堂上的隨堂測評;評價包括了上述三個方面,也包括口試、作業等所有對學生的測評。

考試辦法改革的意義

督促學校及教師落實工學結合人才培養模式凡是講授《基礎會計》課程的教師,都要按事先設計好的學生學業測試辦法進行測試,從而促使講課教師放棄原來的學科性講課模式,研究基于工作過程的授課方式方法,從而促進教師發展。

促進學生發展(1)增強了學生學習的獨立性和主動性。在形成性評價過程中,通過學習、反饋、矯正等不斷學習的過程,增強了學生的自尊心、自信心和自我調控、獨立判斷能力;新的考核評價體系,提高了學生的學習興趣和求知欲望,使其更加積極主動地學習。(2)提高了學生的會計職業技能。通過填制會計憑證、登記賬簿、編制會計報表的實踐技能測試,并與學生的最終學業成績掛鉤,加大了學生實踐技能的訓練與測試力度,使學生的實踐技能有很大提高。

參考文獻:

[1]王景英.教育評價理論與實踐[M]. 長春:東北師范大學出版社, 2002.

[2]教育部人事司組織編寫.教育研究專題[M].上海:華東師范大學出版社, 2002.

[3]陳士杰.中職“2+2”教學活動評價的探索與實踐[J]. 中國職業技術教育, 2008,(28).

[4]黃亞妮.論高職院校學生的評價和考核[J]. 職業技術教育, 2006,(19).

[5]蔣曉燕.突顯實踐能力考核的高職試題庫建設與應用[J].浙江廣廈建設職業技術學院學報, 2008,(1).

[6]許元.關于高職基礎課程考核評價改革的研究[J].浙江廣廈建設職業技術學院學報, 2008,(3).

[7]范林.對高職學院實踐教學考核與評價方法的思考[J].天津職業院校聯合學報, 2008,(4).

作者簡介:

顧愛春(1969—),男,麗水職業技術學院財貿分院會計系副教授,研究方向為會計。