工學結合人才培養模式下的專業建設探索

肖遼亮 劉夢龍

摘要:進行工學結合人才培養模式下的專業建設是職業教育改革研究的熱點。湖南省高職院校的應用電子技術專業首先對緊跟企業需求的高技能應用人才培養目標進行深入分析,然后通過創建“專業+車間/公司”的專業建設模式,構建基于工作過程導向的項目驅動的課程體系,建設功能系列化、管理企業化的實踐基地,進行工學結合人才培養模式的專業建設,取得了很好的效果。

關鍵詞:工學結合;典型工作任務;學習領域;專業建設

目前,我國正經歷職業教育改革的第三次浪潮,高職教育正處于探索實施工學結合人才培養模式的階段,正加大力度進行工學結合人才培養模式下的專業內涵建設,對專業人才培養方案進行進一步優化。筆者擬對湖南省高職院校應用電子技術專業緊跟企業需求確定高技能應用人才培養目標,適應企業需求進行工學結合人才培養模式下的專業建設與改革的實踐加以探討。

緊跟企業需求的高技能應用人才培養目標確定

人才培養目標應從崗位面向分析入手,確定專業的職業核心技術(能力),以職業素質教育為主線,以職業核心能力培養為中心,確立該專業的知識、能力、素質結構。

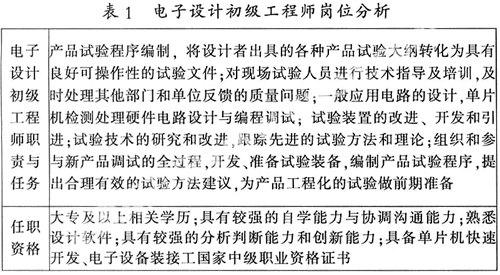

產業、崗位、區域環境發展調研與分析通過對行業發展現狀與趨勢、行業從業人員基本情況、湖南省對應用電子技術應用型人才的需求及應用電子技術專業的應用領域進行分析,應用電子技術專業高技能人才在湖南省的支柱產業——重工制造業中與軌道交通裝配業配套的電子設計和制造業的主要崗位是電子產品裝接工、電子設計初級工程師、電子產品工藝員等。根據崗位調研結果,對與該專業對應的崗位進行分析,分析每個職業崗位具體的工作職責與任務、任職資格,其中電子設計初級工程師崗位分析如表1所示。

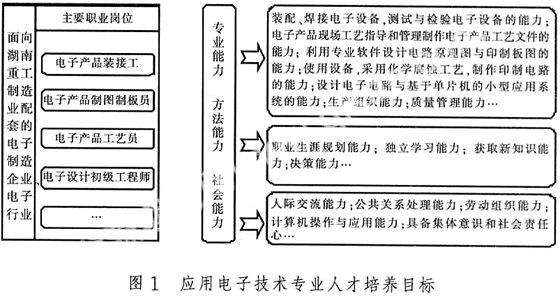

高技能人才培養目標的確定根據國家有關職業教育文件的精神以及湖南省重工制造業與軌道交通裝配業配套的電子設計和制造業、電子行業對應用電子技術專業人才需求的專業調研結果,確定專業人才培養目標。從專業能力、方法能力、社會能力三方面培養學生素質,如圖1所示。專業能力從崗位分析的職責與任務、任職資格的專業技能要求轉化而來;方法能力、社會能力從適應社會、崗位對專業技能要求以外的素質要求以及未來的發展需求轉化而來。通過項目教學與綜合實踐,培養學生解決問題的能力、專業技能、職業行為規范、團隊合作能力、再學習能力等,使學生具備較高的職業素質與可持續發展能力,具備專業能力、方法能力、社會能力三方面的能力,以適應社會未來發展的需要。

工學結合人才培養模式下的專業建設與改革

進行職業教育教學改革,要以職業為導向進行專業建設,以工作過程為導向進行課程開發,以行動為導向進行課程教學。在專業建設過程中,要通過“專業+車間/公司”的專業建設模式,構建基于工作過程導向的項目驅動的課程體系,建設功能系列化、管理企業化的實踐基地,落實以市場需求和就業為導向,以職業素質與專業技能培養為本位的工學結合的人才培養模式。

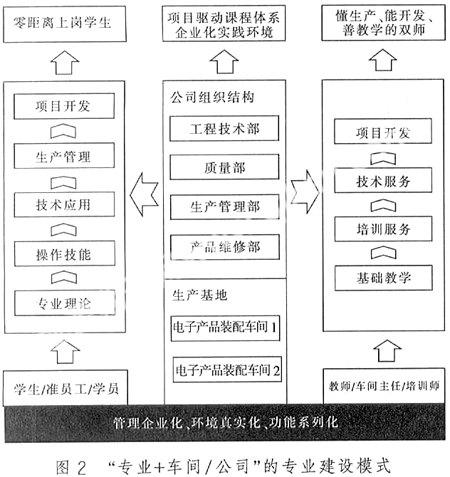

創建“專業+車間/公司”的專業建設模式為了實現“職業崗位主導”的應用電子技術專業高技能人才的培養與企業崗位“零距離對接”的目標,在專業建設時應盡可能使學習環境企業化,創建如圖2所示的“專業+車間/公司”的專業建設模式。從內部條件到外部條件,從教學軟件到教學硬件實施管理企業化、環境真實化、功能系列化,讓學生在校期間就受到企業化環境的熏陶。在“專業+車間/公司”的專業建設模式下,開展基于工作過程導向的項目教學,即按電子產品生產流程的工藝教學。學生在車間/公司中以“學生、準員工、學員”的三重身份進行知識學習、技能培養、職業態度與規范訓練,實現“零距離”上崗。教師在車間/公司中以“教師、車間主任、培訓師” 的三重身份開展教學服務、技術服務、培訓服務、項目開發,真正成為懂生產、能開發、善教學的“雙師型”教師。

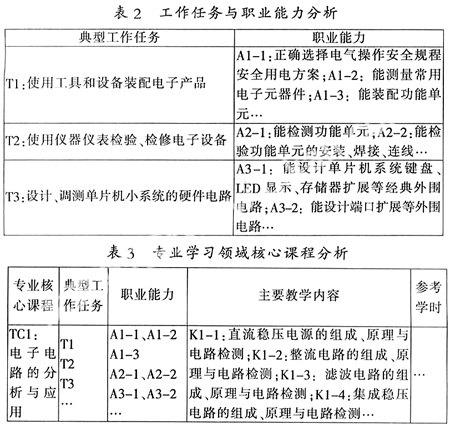

構建工作過程導向的項目驅動的課程體系職業崗位需要什么,專業就教什么,以培養學生的核心職業能力為中心,進行專業教學內容設計和人才培養。要改革教學方法與教學手段,構建“突出能力目標、項目載體、學生主體”的、基于工作過程的、理論實踐一體化的、課程項目驅動的課程體系。針對培養目標確定的職業崗位開展企業調研,確定崗位的工作任務。校企專家共同分析崗位的典型工作任務,得到如表2所示的該專業職業崗位對應的典型工作任務及對應的職業能力。將表2所示的專業職業崗位典型工作任務的職業能力與崗位對應的電子設備裝接工、電子產品制版工等國家職業資格標準要求進行歸類整理,歸納出該專業的行動領域為電子電路的分析與應用、電子產品制圖與制版等。按照職業成長規律與學習規律,對行動領域(職業能力領域)進行由易到難的編排,并轉化為學習領域課程。根據完成典型工作任務所需的知識、技能、態度與對應的國家職業標準的要求,確定學習領域課程的學習目標與學習內容。該專業學習領域課程及對應的主要教學內容如表3所示。根據表3所示的學習領域課程分析,確定典型工作任務的職業能力、工作過程、工作方法、勞動組織、使用工具、工作環境等,設計學習情境,構建工作過程導向的項目驅動的課程體系。要改革考評制度,探索理論實際一體化,學校、社會、企業三方立體化的具有高職特色的考核評價體系。

建設功能系列化、管理企業化的實踐基地,完成真實環境下的項目教學探索多層次、多渠道的產學研合作機制,建設管理企業化、環境真實化、功能系列化的實踐基地,縮短高職學生就業的適應期。實踐基地教學、生產、組織管理,學生、教師在實踐基地的角色與身份如圖2所示。該專業人才培養過程,通過“理論實踐一體化的教學、校內生產性實訓、校外頂崗實習”三個教學環節實現工學結合。理論實踐一體化教學以項目為載體(項目為職業崗位中典型工作任務或任務單元實例),在理論實踐一體化的教、學、做的過程中完成知識、技能、態度的培養。通過校內生產性實訓強化學生的質量意識、成本意識、產品意識。在校外頂崗實習中讓學生了解企業文化、工廠紀律,了解企業生產設備,獲取工作方法和生產經驗。

參考文獻:

[1]黃斌.對工學結合人才培養模式若干問題的探究[J].教育探索,2008,(3).

[2]徐興林.工學結合人才培養模式探究[J].教育與職業,2008,(17).

[3]徐涵.德國學習領域課程方案的基本特征[J].教育發展研究,2008,(1).

作者簡介:

肖遼亮(1975—),男,湖南株洲人,工學碩士,湖南鐵道職業技術學院講師、工程師,研究方向為專業建設與課程開發,電子技術應用與計算機網絡技術。

劉夢龍(1964—),男,株洲市教育科學研究院研究員,研究方向為職業教育理論與教學管理。(本欄責任編輯:王恒)