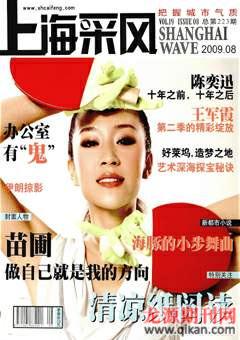

好萊塢,造夢之地

羅 燕

羅燕

畢業于上海戲劇學院表演系,主演過多部電影,后赴美留學,獲波士頓大學碩士學位。2001年作為總制片人,為環球影業公司制作電影《庭院里的女人》,成為第一個在好萊塢八大公司擔任主制片及編劇的華人。

互聯網及其延伸產品的誕生,給我們做電影的自由職業者帶來的自由非常可觀。不僅可以把拍完、剪輯完、特殊影像制作完的片斷、音樂上傳,供身在世界各地的人們共同工作,還可以網上開高達25人的電話會議。居然還是免費的!于是,為什么還要住好萊塢呢?我的朋友問我,我也問自己。

早年,沒有互聯網,好萊塢的人們更像歐洲人,三五成群,咖啡館,酒吧,餐廳聊不完地聊明星八卦、各大片廠頭們未來影片的興趣點,聊名導演、名制片、名編劇新劇動向,以及由此延伸的“敏感”內容,預算啦,酬金啦(身價),待遇啦,黑名單啦(無非是各大片廠和銀行電影擔保公司根據名人們的即時表現做管理上的避規)。記得籌備《庭院里的女人》時,我就被告知某某吸毒,某某酗酒,某某不去外國拍戲,某某待遇挑剔,某某做負面影片宣傳……于是,我向發行公司提交的近20人的明星候選名單瞬間就寥寥無幾。

人們常天真地以為競爭失敗,至少知其勝者或競賽場。而好萊塢,大多數與機會無緣的藝人根本連舞臺都沒見到就已經失去機會,而原因卻是自己“與眾不同”的“特點”。于是,真正能成為超級明星、一線導演的人也就寥寥了。他們不僅要有與眾不同的天分,更多的是超級刻苦律己,超級平易近人。有幸見過Tom Cruise, Tom Hanks, Mel Gibson, Clint Eastwood, Richard Gere,John Travolta, Will Smith……他們穿著普通,為人低調,雖見保鏢外圍遙遠跟隨,但絕無中國及港臺藝人前呼后擁的偉大壯觀。

再接下來就是好萊塢的“潛規則”。

“潛規則”無非是一種不登大雅之堂的特殊供需關系。好萊塢——過夜成名的工廠,“聰明”的人們自然地不可避免地要做“聰明”打算。然而,理論歸理論,實際操作卻不太容易。就女演員為例,在亞洲,似乎與導演、投資人、制片人……總之,與最終影片決策人建立“特殊私人關系”似乎就能有機會獲得過夜成名的機會。在好萊塢,尤其大片(指預算超過4億元人民幣以上影片)似乎需要建立“特殊私人關系”的清單就長了點,預算越大,清單越長,于是乎操作難度往往大到望而生畏、不可操作了。

在這清單上的頭銜是(按工作順序排列):藝人經理公司項目負責人、公司負責人、選角副導演、導演、監制、出品人、發行公司負責人、投資公司負責人至少8人在決策過程中起作用,還不算每一位負責人的助理。而事實上過各負責人的第一道“門檻”即是助理。林林總總加在一起十幾號人。而建立“特殊關系”所需的時間和機會成本使之可望不可及。

一切的一切都是因為錢。華語影片由于其有限的發行地區,其投資額通常被限制在1500萬美元以下或左右。相比之下,好萊塢英語片平均預算至少6500萬美元,宣傳費3900萬美元。當一部電影項目總投資過億美元時,任何個人的情感、意志及影響力會變得渺小,專業性被放大、提升。良性機制,使得每一道“門檻”上的“守門手”互相監督,各盡其職。事實上,好萊塢各大發行公司主管的雇傭合同,收入直接與票房掛鉤。任期無高票房,直接意味著走人,其淘汰之迅速,之“殘酷”無任何其它行業可比擬。于是乎,又有哪位主管智商低到為“特殊關系”丟飯碗?

好萊塢于是成為大型托拉斯,向世界各地源源不斷地廣泛提供“精神產品”。就目前為止,好萊塢因為其體制優勢,吸引著全世界藝人及從業人員(大約40%以上)。于是其生產的影片,以其不可替代的絕對優勢,為美國創造GDP和出口產品的百分點。