乳業十年變局:“快發展”是個偽命題

蘇 華

美國東部時間8月18日上午,二線乳企飛鶴在融得紅杉資本的6300萬美元的基礎上,成功轉戰紐交所主板市場。

這一事件背后,是飛鶴乳業許諾未來3年內實現每股收益接近3倍的增長。如果該公司最終沒有實現預計的盈利目標,則要以此次認購價格的1.3倍回購所有股份。

這不是中國乳業第一次出現“對賭”協議。很多甘冒奇險的人或許跟飛鶴董事長冷友斌有著相同的共識:資本的助力有助于實現公司的快速發展,有助于資源和市場的先一步搶占。

而這恰恰是整個乳業亟需反思的問題——好的乳品企業從來就不是“搶”出來的,而是一點一滴“養”出來的。近10年來;中國乳業經歷了跌宕與榮辱交錯的發展期,“奶農殺牛”、“早產奶”等各種問題一次次撥弄著消費者脆弱的信心,直至“三胺風暴”席卷整個乳業,“快”的弊端終于在嬰兒的啼哭聲中被無限放大。

巴菲特說:只有退潮了,才知道誰在裸泳。乳業近lO年來發展得的確很快,但離發展得“很好”顯然還相距甚遠。面臨黃金10年的當口,也許中國乳企早該褪盡光環、剎車駐足,在裸奔中反思。

得奶源者得天下

今年7月17日,國家發改委和工信部聯合發布了《乳制品工業產業政策2009版》,其中最引人注目的修改是關于奶源地建設的門檻——進入乳制品工業的出資人必須具有穩定可控的奶源基地。新建乳制品加工項目穩定可控的奶源基地產生鮮乳數量,不低于加工能力的40%——這比2008版乳業政策提高了10%。這一政策的修改,無疑對乳企在奶源方面提出了更高的要求,也從另外一個角度印證了中國乳業的“奶源革命”已如箭在弦上,不得不發。

“以前,很多乳企沒有穩定的奶源,其奶源主要是‘搶來的,價高者得,結果弄得奶源市場頗為混亂。”中商流通生產力促進中心農業分析師宋亮的分析一語中的。由于部分乳企不愿意花時間花精力培育奶源,攜資本優勢的它們,就像海盜一樣到其他企業的奶源基地上大肆劫掠。而拋卻了培育的成本,“搶”奶往往比“產”奶更快、更有效、更不受時間地域的限制。

于是,這種頗為野蠻的做法迅速風靡乳業,甚至有的企業在此基礎上,以9年增長500倍的速度飆出了“看上去很美”的商業神話。雖然質疑聲絡繹不絕,但比起穩扎穩打的老牌企業“看上去很慢”的發展模式,“火箭速度”依舊形成了強烈的刺激力,使很多企業魚躍而隨。由此,一兩個乳品企業的“取巧之道”,馬上變成大部分同行都在遵循的發展“圣經”,中國乳企的“海盜作風”愈演愈烈。

但事實上,乳業的健康發展根本沒有絲毫捷徑可尋。

“搶奶大戰”侵蝕了本就單薄的乳業奶源。以蒙牛為例,2008年中期報告顯示,其在奶源建設上的花費不足3億元,是其“市場銷售及經銷費用”的13%,而其自建牧場的自給率為10%-20%。久而久之,沒有人再樂意投入奶源而為別人做嫁衣。但問題的關鍵在于:沒有人“產”奶的中國乳業,“海盜們”又到何處去“搶”呢?

由此,奶源建設的不良發展就像一個遺傳病,從原奶質量開始滋生,一直延伸到乳制品生產銷售的各個細枝末節。直到三鹿問題奶粉東窗事發,乳企們才如醍醐灌頂般意識到:自己已經走入了一個產銷倒掛的怪圈,沒有了奶源支撐的中國乳業如同失去根基的大廈,隨時都有傾覆的可能。曾以萬字報告直書總理的喬富龍明確提出:舊模式不改,奶業擴張只不過是把風險從一個點轉移到下一個點。乳業資深專家陳渝更多次大聲疾呼:整個乳業必須、馬上回復到“奶源為王”這條根本的生存之道上來。

顯然,“資本是擠不出奶的”,乳企們早該及時剎車,從“速度”的迷夢中驚醒,只有真正關注奶源、才是乳業重歸健康發展之路的關鍵。“得奶源者得天下。”這句話再不應該僅僅是幾個企業老總的口頭禪,而更應該是同行的一種默契和共識。

所幸,敏感的市場已經催動了配置資源的力量:三聚氰胺之后,那些“搶”奶的“海盜們”在市場中漸漸敗下陣來,而那些還算踏實的“土著”,則已經站穩腳跟,成為市場的主宰者。無論是擁有近50年厚重歷史、坐擁三大黃金奶源基地的伊利,還是固守京城、堅持“牧場自有”的三元,今年一季度的利潤率在行業危機后都翻倍增長。痛苦堅守奶源的人們,終于在整個行業洗禮之后得到了早就應該得到的獎賞。

坊問評論:中國乳業“成王敗寇”的大戲才剛剛拉開大幕。那些乳業真正的王者,此刻才攜著奶源的王牌策馬而來。

“快行業”以慢制勝

在飛鶴們拼命融資以求快速發展的時候,曾經以發展迅猛著稱的“海盜們”卻悄悄扭轉了方向。

此前鬧得紛紛擾擾的“中糧注資”事件毀譽參半,但從牛根生在各種場合的表態中唯一可以確定的是:獲得中糧注資的蒙牛將開始在奶源上花大力氣投入。這一次,曾經用10年跑出“火箭速度”的蒙牛,將自身托付于更擅長“慢功夫”的央企中糧,結局尚未可知,但至少從另外一個角度證明了蒙牛對其原有發展模式的割舍或者反思。同時,伊利、三元等堅持穩健路線的老牌企業2009年一季度業績的勝出,則與之形成了鮮明的對比:在乳品這個快行業,以慢取勝才是真諦。

事實上,在“三胺風暴”的洗禮下,不少乳品企業已經從骨子里認識到了奶源的重要性。但它們大部分缺乏的是解決之道,還有讓自己徹底“慢”下來的決心。

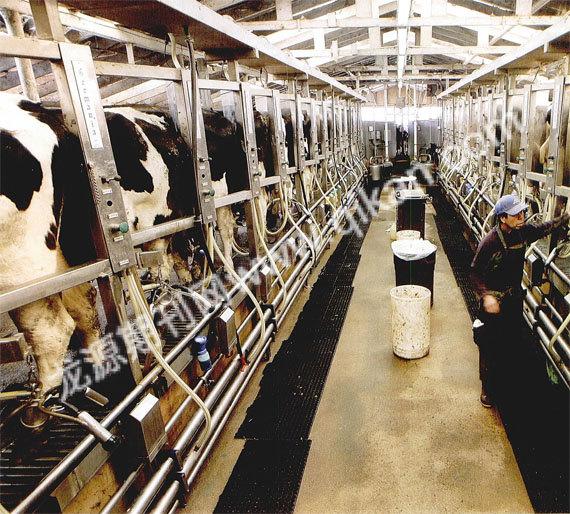

一頭奶牛的成長需要幾年的時間,更何況奶源地建設既要“跑馬圈地”,又要考慮到可持續發展、生態平衡和良性循環,還要承擔資金投入的壓力和市場變量帶來的風險。從目前的企業規模和行業發展規律來看,想要所有奶源全部自有簡直是天方夜譚。而這也正是不少企業寧愿“殺雞取卵”也不愿“從頭做起”的原因。

中國乳業的“黃金10年”是突飛猛進的10年,也是銹跡斑斑的10年。資本的巨輪裹挾著速度的快感,已經讓人們習慣了用速度、規模衡量企業的所有得失成敗。在這場“成王敗寇”的角逐中,如果失去了速度的坐標,那么什么才是新的發展維度?

也許國際上的一些經驗能為迷茫中的中國乳業找到出路。

據資料顯示,歐美等發達國家在乳業發展中已經注重開展合作經營,以彌補牧場不能全部自有的現狀。日本牛奶的收購、加工、銷售和奶牛育種全部由乳業合作社來經營,美國的奶業一體化經營所占比重已經超過了98%,德國75%的牛奶加工廠屬于農業合作社,奶農就是股東,產業的上下游結成一個利益共同體。

在中國,類似的模式其實也已經開始嘗試,只不過還沒有完全推廣開來,它有一個更中國化的名字叫“奶聯社”。這種模式由另外一個乳業龍頭——伊利首創,它的關鍵在于“乳企一奶農合作經營”,解決了奶農和企業之間的關系,達成了由奶牛養殖戶和奶站經營者利益共享、風險共擔的模式,讓奶農的利益與企業的效益完全捆綁在一起,一榮俱榮、一損俱損,從而從根本上杜絕了安全的隱患,并且保證了奶源養殖的科學和健康。直到這時候,伊利用近50年的歷史積淀出的奶源優勢才徹底顯露出來。

據記者調查,所有用“奶聯社”模式管理的奶源基地在“三胺風暴”中無一例不合格產品出現。同時,在“后三胺時代”,擁有“奶聯社”模式的乳企銷量最好,受到的沖擊最小,復蘇也最快。當這些“土著”似的乳企們在喧囂吵鬧的乳業中堅守著最后陣地的時候,它們的競爭對手無論如何也想不到:就是這些堅持“慢”功夫的人給乳業重歸健康留了最后一條出路。

“在未來相當長的一段時間內,‘奶聯社都是中國奶源基地建設首選的科學的可行性強的奶源管理模式。”無論是西學東用還是東學西用,行業專家已經對此種模式給予了充分的肯定。牧場不是一天建起來的,市場的嗅覺總是靈敏的,市場最終肯定是向資源最強、結構最優、尊重產業鏈、務實型的企業傾斜。

大巧若拙。

現在看來,一個與民眾息息相關的行業本來就應該用充滿敬畏的拳拳之心去經營。它不是逐利者手中的工具,更不是資本增值的武器。

牛,就只該跑出牛的速度。“火箭速度”已經到了不得不終結的時候。

不知從什么時候開始,中國乳業開始流傳一種完全迥異于“火箭速度”的發展模式,并將之核心觀點概括為“厚度優于速度”。也許,這就是中國乳業“慢”下來的良方,也是衡量且有發展最適合的坐標。后記

綜觀中國短短30年的商業史,那些曾經所謂的“黑馬”,最終都會為當初的“快速發展”付出代價。以犧牲行業發展規律為代價,通過營銷、炒作等的方式,一味追求所謂的高速發展,只會使企業“大而空”,嚴重“營養不良”,而在此基礎上建立起來的市場和份額往往只不過是曇花一現的“空中樓閣”。

也許正如一位行業資深人士評價的:“欲速則不達。乳業快速發展的10年告訴我們:在這個行業里,‘快就是‘慢,‘慢就是‘快。在永無止境的行業發展面前,單純為了占有市場而占有市場已是企業競爭的初級行為,真正契合未來發展規律的戰略才是決定一個行業發展的根本。一心踏實做產品,深耕奶源,沒那么多營銷噱頭的本位發展方式,才可鏡鑒乳業未來。”