“走”過長征路的女將軍

伯 魚

賀捷生是賀龍元帥的女兒,是一位在襁褓中“走”過長征路的女將軍。她從一位普通的士兵成長為共和國的將軍,靠的不是父親的榮耀和光環,而是父輩賦予她的理想、信念和偉大的長征精神。

伴隨著春天的到來,我在京采訪了賀捷生將軍。進入賀捷生家的客廳,首先映入眼簾的是賀龍元帥的半身遺像。遺像莊重地擺放在高桌的正中間,高桌的兩旁是兩瓶四季長青的文竹。客廳中間有一長桌。

賀將軍聽說我從天津來,非常熱情地接待了我們。她讓人端來茶水、瓜子、水果,與我們圍坐在長桌前攀談起來。73歲的賀將軍看上去只有60歲,她溫和善良,臉上總是帶著慈祥的微笑,沒有一點軍人的威嚴。尤其是說起話來語調柔和、談吐文雅,仿佛在給你講述一個動人的故事。

我的采訪首先從她的名字問起。賀將軍娓娓道來:“作為軍人家庭,取名捷生和打勝仗有關系,我是在捷報頻傳的時候生的,加上我的姓,就是祝賀勝利的意思。這個名字是很有意義的,對于父輩們來說,是他們一次榮譽的記載;對于我來說,是一生的鼓勵。”

1934年10月,中央機關和紅軍第一方面軍退出中央革命根據地進行長征。1935年11月19日,以賀龍為總指揮的第二、第六軍團(后改為第二方面軍)從湘鄂川黔革命根據地出發進行長征。

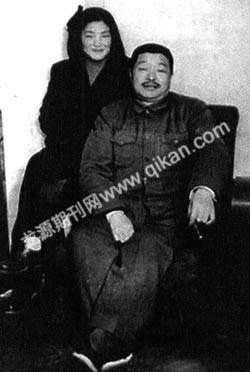

長征前的11月6日,湖南省桑植縣的一個農家大院傳來一聲嬰兒的啼哭,賀龍的夫人蹇先任在紅軍捷報頻傳的鑼鼓聲中生下一個女孩,取名賀捷生。孩子出生的消息電告給正在前線指揮作戰的賀龍,賀龍聽后非常高興。比賀龍還要高興的是孩子的母親,因為紅二、六軍團正準備長征,如果孩子能生下來,賀龍的妻子就能跟隨丈夫參加長征;若孩子生不下來,就不能參加長征。

當時革命軍人都希望生男孩,以子承父業,扛槍打仗,消滅反動派。正巧,賀捷生出生的前十多天,房東家生了一個男孩。有人提議兩家把孩子換換,賀龍將來就可以帶著兒子去打仗。蹇先任對來人說:“那要等她爸爸回來。”賀龍從前線回家,看到女兒,愛不釋手。當妻子問他是否同意換個男孩時,賀龍說:“不換,女孩也是自己的嘛!”

紅一方面軍長征時,由于形勢嚴峻,部隊一律不準帶小孩,包括毛主席也把孩子寄養到老鄉家了。紅二、六軍團長征前,賀龍找到一位鄉親,要求把孩子寄養到他家,這位鄉親說回家和老婆商量一下。一周后,賀龍再去找他,他的家已經搬走。無奈,賀龍做好了帶上孩子長征的準備。他向黨委作了匯報,經黨委研究,賀龍可以帶孩子長征,路上遇到合適的人家,再把孩子寄養出去。就這樣,一個出生不到半個月的嬰兒,在父母、戰士的懷抱中,在“隆隆”的炮火聲中,“參加”了舉世聞名、艱苦卓絕的二萬五千里長征。

為了紀念長征,賀捷生揮筆寫下了一首感情濃郁的詩。

《在那個秋季》

落葉像漫天飛舞的彩蝶,

紛紛落在故鄉的江河里;

澧水向東、澧水向東……

一邊唱著離別的悲歌,

一邊哭泣。

迎著寒風,

迎著槍林彈雨,

紅軍行進在黃葉落盡的山谷里,

鐵流向西、鐵流向西……

背后是親愛的人和親愛的土地。

誰能想得到,

剛剛丟下的犁耙,

會永遠腐爛在田野里?

誰能想得到,

拴在門前的那只小羊,

會一直咩咩地叫到斷氣?

我就誕生在那個落葉繽紛的秋季,

槍炮聲淹沒了我的嚎啕和抗議。

爸爸騎在風馳電掣的戰馬上,

我躺在爸爸溫暖的懷抱里。

我最先看到的是他星光般的眼睛,

我的第一個玩具是爸爸的手槍,

我完全不知道那是殺人的武器。

也不知道爸爸是一個方面軍的總指揮,

他麾下的大軍將要長驅萬里。

更不知道他是未來的一位共和國元帥,

在饑餓的時候我會向他大發脾氣。

紅軍第二、六軍團在長征中節節勝利,他們轉戰湖南、貴州、云南三省,于1936年3月攻占貴州盤縣,基本擺脫了敵兵的圍追堵截;接著搶渡金沙江,翻越雪山,于6月到達甘孜地區,同第四方面軍會師。會師后,第二、六軍團及其總指揮部和第三十二軍組成第二方面軍。在中共中央領導下,經過同張國燾錯誤路線的堅決斗爭,捍衛了毛主席的正確路線。兩個方面軍共同北上抗日,通過草地,翻越岷山,10月到達甘肅會寧地區,同第一方面軍會師。

在長征的隊伍中,有一位外國傳教士會織毛衣,聽說賀龍帶著嬰兒,就詢問賀龍孩子的性別。如果是男孩,就給織毛衣;是女孩,就給織毛衣裙。賀龍告訴他是女孩。他遺憾地說:“女孩不能跟你扛槍打仗了,也當不成將軍了。”

沒曾想,60年后,這位傳教士到肖克將軍家做客,問起賀龍女兒的情況,當肖克告訴他,賀捷生已經是將軍時,這位傳教士又高興又驚奇。當然,這是后話。

長征途中,大人吃不上糧食沒有奶水。開始賀捷生還能吃點用父母節省下來的口糧制成的面糊糊,到了草地,面糊糊也少得可憐。由于第一方面軍比第二方面軍早一年長征,過草地時已把能吃的草幾乎吃光了,第二方面軍到達荒蕪泥濘的草地時,新草又沒長出來,所以在草地一個多月的時間里餓死了許多人。當時,賀捷生還沒有長出牙齒,不能吃樹皮、草根,一位戰士見她餓得哭不出聲來,便把草葉搗碎煮熟喂她吃,她不肯吃。戰士哄著她說:“革命勝利了你想吃也吃不上,所以一定要吃,咬緊牙也要吃。”也許是她聽話,也許是她命不該絕,也許是她太餓了,竟然一口一口吃了起來。

后來賀捷生回憶說:“爸爸、媽媽一提過草地就心酸,他們曾對我說,紅二方面軍是打著勝仗過來的,犧牲的人不多,沒想到,過草地時卻餓死了那么多人。你能活下來,因為你不僅是我們的孩子,而且把你當做革命事業的接班人,帶你的紅軍叔叔都對你寄予很大的希望。”

賀龍夫婦到達延安時,賀捷生由于缺乏營養,1歲多了還不能走路。林伯渠去看望賀龍,見賀捷生面黃肌瘦,不能站立,就想方設法搞來一只羊腿,讓賀龍的夫人每天給孩子煮著吃,這只羊腿吃完了,賀捷生也能走路了。她雖然會走路了,但還患有雞胸和大肚子病。賀龍請來醫生為她治療,醫生看后對賀龍說,這孩子的病不難治,吃藥就行,可是延安沒有這種藥。后來,賀龍委托兩位在白區工作的同志帶賀捷生去治病。賀捷生在這兩位同志的帶領下,輾轉千里到達江西,寄養在一戶農家。1949年她才回到父親的身邊。

1949年賀捷生參加了中國人民解放軍,她是踏著烈士的足跡,一步一個腳印地邁向自己的人生的。賀龍元帥和女兒談話時,從來沒有提過將來讓孩子當什么官,而是要賀捷生好好學習科學文化知識,學習技術,將來為社會主義建設添磚加瓦。

賀龍對子女要求很嚴,從不準孩子搞特權,不準向組織伸手。賀捷生回憶道:“父親要我淡泊名利,踏踏實實地為人民干點力所能及的事。”

1958年,賀捷生在北京大學歷史系畢業后,選擇了一條艱苦的生活道路,主動要求到青海支教。當時青海還有土匪活動,援青人員坐在一輛破舊的客車上,沿著崎嶇不平的道路顛簸,不時還有流彈飛來。一位老師暈車,與賀捷生換了座位。沒曾想,一顆流彈擊中車窗,玻璃碎片把這位老師劃得滿臉是血。

好不容易才到達西寧。賀捷生被分配到青海民族學院任教。學院的條件相當艱苦,他們睡的炕席上到處爬滿了虱子;沒有電,賀捷生晚上點著煤油燈備課、批改作業;課堂四處透風不攏音,她就大聲講。開始講課時,她的嗓子都喊啞了,后面的學生還聽不清。站在課堂中間講,因為口音的關系,青海的學生又記不全筆記。賀捷生的個子小,寫板書只能寫一半,還要跑到中間去講。為了教好課,她每天用大張的紙寫好板書,提前掛到黑板上。這樣,她在青海教一堂課的工作量相當于內地的三堂課。

當地沒有自來水,不論老少,吃水要到河里去打。那里的氣候惡劣多變,剛剛是太陽高掛,忽而狂風大作,冰雹傾瀉而至。1958年“大躍進”后,青海是全國第一個進入度荒的省份,賀捷生沒有走,在最困難時期她堅持留了下來,把自己的青春和年華獻給了邊疆的教育事業。直到她1962年調走時,人們(包括學校和當地的領導)也不知道她是賀龍的女兒。

賀捷生回到部隊后,當過記者、編輯,軍事科學院軍事研究部室主任、副部長、部長、黨委書記等職務。1992年被授予少將軍銜。

她把一生最富有活力的20年獻給了軍事百科事業,主持完成了《中國軍事百科全書》的編纂工作。《中國軍事百科全書》是我國歷史上第一部現代型專業百科全書,是我軍文化事業的一項宏偉工程,是軍事科學研究的里程碑。全書共1300萬字、15000幅圖片。賀捷生是這項工程的實踐者、組織者。

此外,她還是中國作協會員、中國電影藝術家協會會員,發表過百萬字的文藝作品。她曾任中共黨史研究會理事、軍事科學學會副秘書長等職務。她的工作成就完全是自己奮斗的結果,而這奮斗的力量來自于父輩的教導和永世不竭的長征精神。

1997年,賀捷生離休。她說:“我離休后很忙,每天要用半天的時間給生病住院的丈夫做飯送飯,還要抓緊時間學習電腦,以便通過電腦更多地了解國內外形勢和新的科學文化知識。還有不少單位約我寫稿,我盡量滿足他們的要求。所以說我的生活是很豐富的、很充實的,也很忙碌的。”