李鐸:探幽索隱 繼日以追

沙 磊

“我的經歷可以用五六七八來概括,到軍博50年,從軍60年,從藝70年,今年80歲。”

穿過熙熙攘攘的軍事博物館一層展覽大廳,右拐前行幾步,便來到了李鐸將軍的書法工作室。聞敲門聲,李鐸起身開門,只見他步履矯健,容光煥發,絲毫沒有80歲老人的蹣跚。

這是一位和藹可親的老人,頭發梳得十分認真,沒有一絲凌亂,軍儀軍容可見一斑。可那一根根銀絲一般的白發還是在黑發中清晰可見。透過金色鑲邊眼鏡,微微下陷的眼窩里,一雙深褐色的眼眸,悄悄地訴說著歲月的滄桑。

“我的經歷可以用五六七八來概括,到軍博50年,從軍60年,從藝70年,今年80歲。”李鐸告訴記者。

工作室內,抬頭望去,四個遒勁有力的大字——“仕龍書屋”的匾牌高懸中央,下面是五幅對聯一字排開,很有氣勢和韻律感。目光右移,出自于儒家經典《谷梁春秋傳》“德厚流光”的匾牌充滿陽剛之氣,懸掛在工作室東側的墻壁上。德厚流光意指道德高,影響便深遠 。這不正是李鐸將軍的現實追求和精神寫照嗎?

環顧四周,工作室兩側擺滿了李鐸不同時期的個人戎裝照及許多重大活動的現場留影,在這些珍貴的歷史相冊里,你既可以找到氣宇軒昂、鋼筋鐵骨的威武軍人李鐸,也可以看到和煦溫柔、淡然一笑的文人雅士李鐸。

筆墨情懷 書藝常青

李鐸將軍出生于1930年,湖南醴陵人,父母都是農民,兄弟姐妹三人,他排行老二。5歲時和姐姐同在本村私塾一個班里上學。幼時即酷愛書法,每次挑水經過祠堂時累了,總用手指頭在扁擔上描畫牌匾上的優美字體。初中階段寫字評比總在前一、二名,得了獎品,就走幾十里的路趕回家向父親報喜。

1948年春天,李鐸考上了縣城里的湘東中學。那時的中學生就算是秀才了。消息傳出,滿村歡笑。這個村自古還沒人考進城里的學堂,真乃吉星高照。但是,家里拿不起學費——一個學期要1300多斤(14擔)谷子。好在親友們慷慨,大家幫忙,村里村外李氏人家,你一斗、我一袋,紛紛送上門,最后由七八個鄉親推著獨輪車,送李鐸進城讀書。一個學期需交費時,又是七八個鄉親在父親帶領下,翻幾十里的山路向大地主高息借糧運到縣城才使其學業得以維持。那時的李鐸發奮拼搏,學習成績總在前幾名。

李鐸將軍激動地說:“那時我能讀初中,是父老鄉親們用一粒粒谷子堆出來的,我懂得它的金貴。發誓好好努力,報答家鄉父老的養育之恩,報效社會的厚愛。”

1949年8月,還沒初中畢業的李鐸,帶著強烈的求學愿望到中南軍政大學分校招生辦,壯著膽子懇求,并報上了自己寫字和畫畫的特長。當時有一種說法“初中的孩子考大學,是癩蛤蟆想吃天鵝肉”。但他不顧嘲笑,憑著一手好字和優異的成績如愿以償地考上了軍政大學,從此成為了一名軍人。李鐸從軍至今已有60年了,他說軍隊的戰斗作風對人有很好的影響,養成了雷厲風行的行事作風和戰斗不止的精神氣度,讓人具有一種陽剛之氣,寫出的字也蒼勁挺拔,蘊含著一股力量。

他認為成為一個書法家最重要的條件之一便是“非常勤奮”。他特別強調“非常”,“什么天才也沒有,將來也不會有”,他十分堅信這一點。搞書法不能糊弄人,造假不成,得來真的,得苦練。這是他兒時發蒙時得來的教訓。他至今仍清清楚楚地記得那幕情景,老先生讓學生訓練畫圈圈兒,他討巧將毛筆倒過來,蘸上墨汁,印出很多圓圈兒交上去,結果可想而知,當著別的孩子的面,他挨了三下手心板。

自此以后,發奮苦學,幾十年來,他養成了不拘時間、地點、季節,隨時隨地練書法的習慣。

在部隊工作繁忙的時候,李鐸就利用中午和晚上的時間練字。他常常在半夜妻子入睡后爬起來,進了洗手間,將放在洗手間的毛筆拿起來,蘸上清水,在四壁上寫字,寫完第四面,第一面墻壁也干了,周而復始,一些就是兩三個小時,妻子發現時不禁埋怨“你不要命了!”

另外,他還利用中午的時間在桌子上寫,用杯子盛一杯清水,用筆蘸著清水寫,寫完再拿抹布把它擦干,久而久之桌子上的漆都掉了。后來又改在地上寫,一次傍晚,他走出工作單位軍事博物館,不禁怔住了,好一片大學,一個腳印也沒有,這樣的天然大紙去哪兒找?他興奮起來,拿來了大掃帚,一筆就是一米多寬,痛快淋漓地從東寫到西,竟把整個廣場都寫滿了!正巧當時有人看到了李鐸忘我的影子,就拍下了照片,這個事情還曾被人民日報和中央電視臺報道過,留下了珍貴的歷史記憶。正是這種持之以恒、勤學苦練的心志造就了今日的書法大家。

李鐸將軍自入京在軍博工作半個世紀以來,在書法園地勤奮刻苦學習:北戴河畔海風徐徐,浪花翻舞中沙灘揮筆習書;大雪紛飛的軍博廣場,揮舞著大笤帚雪地練書;臨習郭沫若書體幾可亂真;懇切求教書界前輩舒同、啟功,心得連連,堅實地完成了臨立變創書法理論,書風三變,高屋建瓴已入化境。

臨立變創 書法理論

李鐸先生自創“臨、立、變、創”書法理論,深入淺出是其獨特而精道的書法理論體系的基礎。所謂“臨”即指臨帖的重要。他認為一個書法愛好者,首先必須過好臨帖關。隨便劃拉,自己悟是悟不出來的,必須從古人那里悟,從范本當中悟。他建議:每天拿出20分鐘,多則不限,但不得少于20分鐘。

所謂“立”就是要立住自己的基礎,奠定書法根基,然后向變的方向延進,在變的基礎上達到創新求異的新的更高層次的書法意境。關于錘煉基本的筆法,李鐸先生有完整的研究和論述,他認為筆法的錘煉是一個長期的書寫過程。從一入手開始,就要嚴肅認真,精益求精,按照落筆、行筆、收筆三要素去仔細體會。

1959年到1978年,是他的“臨、立”時期,即臨摹杰作,書作站得住的時期。他臨習了許多著名碑帖,其間對郭沫若書法用功最大,一次他和妻兒去故宮參觀,看到繪畫館、鐘表館、瓷器館、珍寶館的牌子白底黑字郭氏書作,認為這是郭沫若書法的精華,忘記了參觀,習慣性地掏出本子來雙鉤臨摹,等臨摹完畢,已不知家人在何處!后來他在十三陵水庫紀念碑見到刻石鎦金的郭沫若詩文書法,竟在陽光曝曬下臨摹了幾小時。

改革開放以后至今,是他書法的第二期:“變、創”。書法在立得住的基礎上加以變化,博采眾長,形成自家面貌。繼承實在發展的前提下講繼承。應反對當書奴,也反對胡來。具體來說,對碑帖既要“入”,更要“出”。只有“出”才有出息。以他的體會,“入”就像登上一山峰,“出”就像登上山峰后為了登更高的山峰而必須先下山谷一樣,往往此時感覺水平下來了,但過了這個艱難的階段,就能進入更高境界。這是必須經歷的階段,也是漫長的階段。1980年以后,李鐸開始甩開郭體,將魏碑和合隸書筆法引入行書中,形成了古拙沉雄、雍容遒勁的書風,他謙虛地認為這是他想達到而目前還未達到的目標。

書法藝術的水平不僅體現在字內的功力,而且字外的文化內涵也是至關重要的。李鐸先生非常看重書法的力度,他認為書法的力是一種精神力量的體現,是悟性的體現,是在技法嫻熟的前提下,人格魅力和浩然正氣的體現。他還認為“情”在書法藝術中也有著極重要的作用。一個書法家只有具備了豐富、復雜、細膩、微妙的情感世界,并對于自己的情操加以陶冶和修煉,不斷強化文學藝術方面的素養,才能夠寫出韻味生動的書法藝術作品來。李鐸先生不僅臨帖、悟帖,而且游遍祖國的大川,在美好的大自然中領悟了不少書法藝術的靈性和真諦。

李鐸還提出了“興趣、勤奮、悟性、路徑”八個字,一是有“興趣”,興趣是可以培養的。從目前來看,我們國家廣大群眾興趣還是挺濃的,尤其是小孩子。但是光有興趣還不行,還要有“勤奮”做保證,每天都來做。現在看起來,書法在學校里邊做法還不是那么正規,不是很系統,但是現在都在做。另外最重要的就是一個“悟性”,光有興趣,有行動,沒有悟性也是不行的。這個悟性就要求孩子在學這個東西的時候,一定要把心放進去,把腦子放進去,要能夠領悟。除了“興趣”、“勤奮”和“悟性”,還得有個“路徑”。路徑很重要,走什么路子這是一個方向問題。現在有很多路子,有些野路的用一段文字來說明這是什么意思,這恐怕是不可取的。

李鐸將軍書法作品的突出特點就是筆筆送到,每個點畫線條都是神完氣足,造型形態變化豐富。其中不僅有向背、輕重、粗細、緩急之審美表達,而且線條運行“蹤跡感”十足。作品中的字“結構”十分結實而不失空靈,既有鮮明的北碑鐫刻意味,也有強烈的南帖書寫情愫,二者進行了恰如其分的結合。引導我們視線的是其連綿不斷的線條所構成的一瀉千里的氣勢。通篇觀之,書家心手相忘,隨心所欲,首尾一致,大氣磅礴。那蒼莽勁健的線條,濃淡枯濕的墨色,收放自如的結體,以及飄逸飛揚的神采,令每個欣賞者都隨著作品的跌宕而心潮起伏,澎湃不已。一如歐陽中石老師對李鐸將軍書藝的評價,“用墨濃厚枯滯,用筆老辣凝澀,整篇氣息貫暢,結章天然如鑄。”

探幽索隱繼日以追

李鐸先生的書法藝術,陶古鑄今,融會貫通而一枝獨秀,在當代中國書壇有著重要的影響和地位。李鐸自幼習書,上溯秦篆、魏碑和漢隸,及至顏、柳、歐陽、趙、二王等字帖,他把古人的用筆、結字、章法等藝術特點熟記于心,運用自如,從而形成了他博大沉雄、氣勢恢宏、獨樹一幟的藝術特色。他的作品既有古人的神韻和筆意,更有他自己的風貌,筆墨精巧、特色鮮明、魅力無窮、雅俗共賞,欣賞后能使人產生一種美的愉悅和高雅舒適的享受。

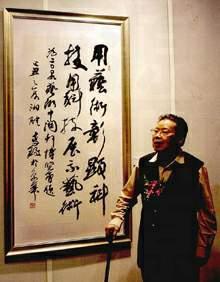

2009年4月20日下午,中國書法家協會、北京世紀名人國際書畫院在全國政協禮堂隆重舉行恭賀李鐸先生八十華誕暨《李鐸書法集》首發式。全國政協主席賈慶林,全國政協副主席、中國文聯主席孫家正,全國政協原副主席楊汝岱,全國政協常委、中國書協主席張海,全國政協原副秘書長張道誠,中國書協分黨組書記、駐會副主席兼秘書長趙長青等發信或致電祝賀。總政治部主任李繼耐上將題詞祝賀:“巨毫光春秋,厚德譽墨川”。

《李鐸書法集》收錄了李鐸各個時期的書法力作、自作詩詞近200幅,還有多篇書法論文以及9幅國畫作品。李鐸先生現場揮毫寫下“探幽索隱,繼日以追”,表達了他老驥伏櫪、壯心不已的心聲。

孫家正指出,書法是中華傳統文化之瑰寶,舉辦李鐸先生八十華誕暨《李鐸書法集》首發式,很有意義。要在書法界乃至文藝界形成尊師重教、團結友愛的良好風氣。廣大書法家要學習李鐸先生德藝雙馨的良好道德風尚。

清代楊守敬講過“未有胸無點墨而成為書家者”,一個真正的書法家首先應是一個學問家,書法的最終成就是看學問高低。李鐸先生是詩人,學識淵博,才思敏捷,又有深厚的古典文學功底,他不僅書法藝術精湛,而且更注重人品修養,所以他對書法藝術有著獨特的悟性、深刻的理解和杰出的貢獻。

在2008年“第二屆中國書法蘭亭獎”中,李鐸老師獲得“蘭亭獎終身成就獎”。當時獲獎者總共四位,分別是:王學仲、歐陽中石、李鐸、沈鵬。李鐸在書法上已經取得巨大的成績,自己還是感覺不足,謙虛地說到“比起那些大家,我還差得很遠,甚至比起全國有作為的書法家還有一段距離,藝術上還需要很長時間才能成熟。如果老天再多給一點時間的話,我會繼續努力來彌補這個不足,有信心也有決心通過實踐、通過摸索盡可能縮短這種距離,來接近書法藝術上的桂花之巔”。這就是謙謙君子李鐸的胸懷。

在李鐸先生八十華誕暨《李鐸書法集》首發式上,李鐸先生和夫人李長華即興賦詩七律?八十抒懷:“香樟淥水大王山,白鷺紛棲雪滿巔。少小扶竿船竹渡,嬉玩猶在數天前。憑窗幾度懷鄉遠,老病仍依桌案邊。索隱探幽三味久,神游太古八荒天。”

鏈接:

李鐸,1930年4月生,號青槐,字仕龍,湖南省醴陵市人,研究館員,畢業于信陽步兵學院。文職將軍,享受國家特殊津貼。全國著名書法家。現任全國政協委員、全國文聯委員、中國書法家協會副主席、中國國際友好聯絡會理事、中國人民革命軍事博物館研究員、中國國際書畫藝術研究會顧問等。著有《書法入門》,出版有《李鐸書前后出師表》、《李鐸書新校〈孫子兵法〉字帖》、《李鐸書〈孫子兵法〉碑拓全集》、《筆伴戎馬行》、《李鐸和他的藝術》、《李鐸行書千字文》、《李鐸詩詞書法集》、《李鐸書畫集》、《李鐸論書斷語》、《李鐸書法集》等字帖和專集。