輾轅關與輾轅古道的變遷

王 琳

輾轅關與轘轅古道

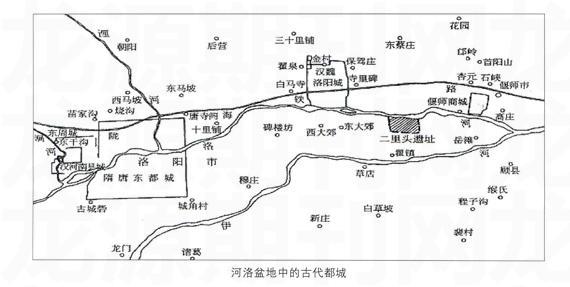

黃河、洛河、伊河交匯的河洛地區,南有嵩山,西有熊耳山,河山拱戴,形勝甲天下。形勝之地洛陽,曾是夏、商、東周等13個王朝的都城。洛陽東南有一條轘轅古道,在歷史上,轘轅古道不僅作為河洛地區的東南屏障發揮了拱衛洛陽的重要作用,而且還是自河洛地區東出淮水、南下南陽盆地最便捷的通道。

轘轅關的設置始于東漢。東漢末年,黃巾起義爆發,京師洛陽震動,漢靈帝詔令各州郡加強防守。據《后漢書·皇甫嵩傳》載,“自函谷、大谷、廣城、伊闕、轘轅、旋門、孟津、小平津諸關,并置都尉”,以護衛京師。八關都尉的設置,說明河洛盆地四向交通可能有八條重要通道,而八關之設正是要為控制這些交通道路,加強洛陽防守的重要舉措。輟轅關是洛陽向東南必經之道,因此,轘轅關之設乃是因控制輟轅古道之故,為保障洛陽東南方向的安全所設的關隘。

今偃師市府店鎮韓莊東溝村的輟轅山上有轘轅關,是偃師市尚存的古關遺址之一。關北尚存古道痕跡。轘轅關口處于少室山、太室山毗連之處,在兩山之間最狹窄的地方。關口與四周群山相較雖地勢較低,但就整條古道而言,卻占據了最高處,可謂居高臨下,使關隘易守難攻,可以有效地保障河洛地區的安全。關口前有一片平坦的空地,從西北方向延伸過來的古道穿過轘轅關和關前的這片空地再向東南方向伸展,然后淹沒在蔥郁的林海之中。

夏文化與轘轅古道

轘轅古道是一條人工開鑿的古道。關于這條古道的開鑿有一段極富夏文化色彩的傳說。大約距今4000年前,洪水泛濫,大禹在轘轅山開山疏水,在開辟轘轅古道時,他與妻子涂山氏相約:聞鼓聲來送飯。之后,禹便化為一頭大熊開山不止。不料山石滾落擊中了山下的大鼓,已有身孕的禹妻聞鼓響前往送飯,見到化為大熊的丈夫,羞慚不已,掩面奔走,禹在妻子后面追趕奔跑,大呼“還我子”,此時禹妻已化作一塊巨石,巨石進裂,從中跳出來了啟,就是后來夏代的第一個國君。漢代所建的啟母闕至今猶在巨石前述說著歷史的滄桑。《史記》里記載漢武帝在封禪嵩山時曾經過轘轅古道,在嵩山腳下,漢武帝恭恭敬敬地祭拜。這些都說明輟轅古道的開辟應與夏代的歷史和文化有著密切的關系。

透過這個傳說,我們看到輟轅古道西北和東南的兩端都是沉甸甸的夏文化。在這條古道的西北起點,今偃師市二里頭村發現了一處大型遺址——二里頭遺址。在今登封市告成鎮東北王城崗,考古工作者發現了距今4400年的先夏文化,許多學者都認為這里是大禹的都城陽城。

曾經繁華的古道

由于輟轅古道是洛陽東南的門戶,所以在以洛陽為都城的中國歷史進程中,轘轅古道顯示出交通地理上的重要意義。

東漢王朝祖考園陵——章陵,在今湖北棗陽,光武帝、明帝、章帝等東漢諸帝皆常往祭祀章陵。據《后漢書·光武帝紀》記載,建武十七年夏,光武帝的祭祖路線就是出轘轅關,經陽城、陽翟(今禹州)到章陵的。另外,漢武帝、武則天等嵩山封禪,也都是循輾轅古道而行的。

河洛人南遷也曾經歷這條古道。《晉書》卷七十七中記載,西晉八王之亂爆發后,在洛陽一帶做過縣官的褚謀遠,召集同道,準備過江避難。他們由輟轅古道南下,先移住陽城界,第二年又率數千家向東南遷移。這是眾多北方南遷居民的一支,這些穿過轘轅古道的流人,他們的子孫在異鄉異地生殖繁衍,形成了今天根深葉茂的客家民系。

古道的廢棄

隋唐時期,東都的營建,改變了夏商時期都城要靠近伊、洛二河匯流處并偏于東側的傳統,而最終建于洛陽地區的西部。此后,東都為歷代所沿用,以至于成為現代洛陽城的基礎。伴隨著洛陽城址的西遷,洛陽中城市的重心和交通條件也發生了變化,輾轅古道不再成為通向東南方向最便捷的通道,而與東都洛陽直對的伊闕道成為了自河洛向南去的最方便的道路。所以,隋唐以后,自河洛地區南下多取伊闕道而后再折向東,輟轅古道的地理優越性開始喪失,并最終廢棄。