軍事戰略要塞 嚴密完整的軍事防御體系

于占海 劉志波

萬里長城的建筑,從來就不是一堵孤墻。為增強整體防御能力,它始終按照軍事防御體系構建,并且日臻完善。早在春秋戰國時期,長城沿線就分布有烽燧、亭障等設施,建立了情報系統傳遞和縱深的防御配置。秦漢時期,各種設施進一步完善,除烽燧,亭障外,在長城內外還增設屯戍城等,并向縱深發展形成網絡,在長城經過的交通要沖處,均設立關隘,嚴密防守。北朝時期則在長城內設戍,險要之處置州鎮,駐扎軍隊。金代長城以壕墻結合為主要特點,關鍵處雙壕雙墻并列,墻外附筑有馬面與烽燧,內側分布有城堡或關城。

明代長城軍事防御體系的建設更加嚴密。完整。在吸取前人修筑長城和防御布局經驗的基礎上,又獨創了“長城與關城建筑相互配合,互為犄角,大縱深的軍事防御體系”,其中以“天下第一關——山海關古城”尤為獨特,在其戰略布局上,堪稱舉世無雙!

山海關建筑雄偉粗獷,氣勢磅礴,布局獨特。不僅在中外建筑史上極為罕見,而且作為明代軍事戰略要塞,其軍事防御工程體系構筑之妙,鎮守文武官員級別之高(精兵良將),經濟、文化、教育、海防機構設置之全,都是長城沿線上其他險關要隘所無法比擬的,達到了“不戰而屈人之兵”的兵家戰略的最高境界。正因為此,在整個明王朝統治時期,清兵曾無數次兵臨山海關城下,都無功而返。只有在明末吳三桂獻關給多爾袞,引清兵入關攻退李自成農民軍時,清軍才得以從山海關入主中原。

山海關軍事防御工程建筑雄偉,構筑布局極為精妙

1雄偉高大的城墻,寬闊不可逾越的護城河。古者城必有池,城以為固,池以為阻。山海關筑城池的高大與寬闊程度,接近于皇城帝都,而絕對高于同級州府、鎮衛。明嘉靖《山海關志》記載:

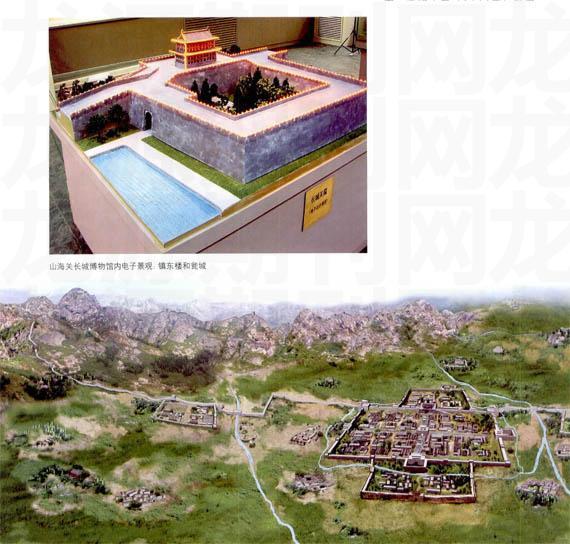

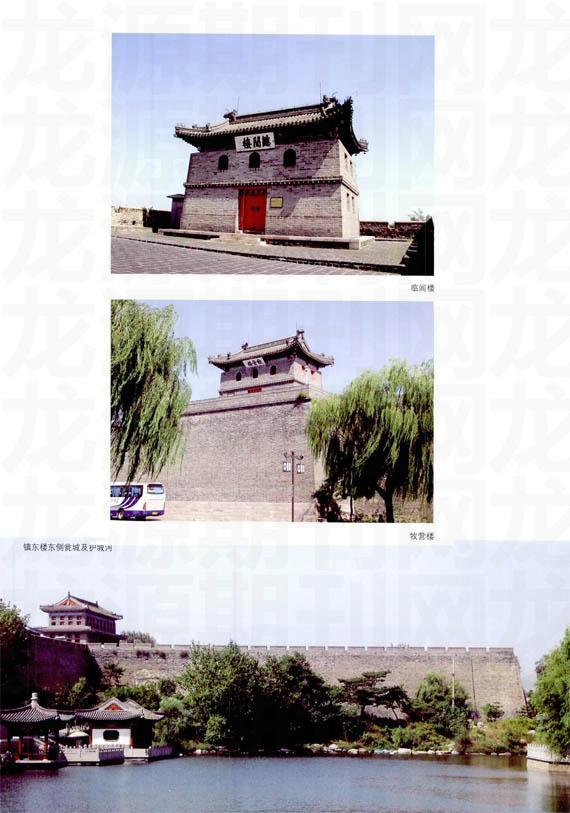

關城墻周八里一百三十七步四尺(4796米),高四丈一尺(現實測平均高11.6米、厚10米),土筑磚包其外。自京師東,城號高堅者此為最大。主城有大門四座,東日鎮東、西日迎恩、北日威遠、南日望洋。門各設重鎮,上豎城樓。關城的東墻即為萬里長城主體的一部分。上有城樓五座(鎮東樓、靖邊樓、牧營樓、臨閭樓、威遠堂),號稱“五虎鎮東”。

池(即護城河),周—千六百二十丈。闊十丈,深二丈五尺,外有夾池,其廣深半之。水四時不竭,四門各設吊橋,橫于池匕,以通出入(即整個護城河寬45米左右,而西安護城河寬僅為20米)。

長城,南人海十余丈,北抵角山絕壁,共二十一里一百八十四步,高三丈二尺(現實測平均高度10米、寬7米)。

池(長城外的護城河),南接海口,北上角山魘,共計二千九百四十丈四尺,闊六丈,深二丈。

以上城池時代俱國初魏國公中山王徐達創建。

2密布的關隘城堡,林立的敵臺烽燧。在山海關的轄區內,南起渤海之濱的老龍頭北至燕山深處的九門口(一片石關),26公里的長城線上,在險要處設置了十大關隘(南海口關、南水關、山海關、北水關、旱門關、角山關、濫水(石)關、三道關、寺兒峪關、一片石關)、7座。連環城堡(關城、東羅城、西羅城、南翼城、北翼城、威遠城、寧海域),還有43座敵臺、51座城臺、14座烽火臺(烽燧)。真可謂“三步一崗,五步一哨”,其長城關隘敵臺串聯,烽堠戰臺星羅棋布,城、臺、墻、池、堠、哨因地制宜,用險制塞。大縱深的系列防御彼此呼應,前拱后衛,守望互助。互為犄角,結構嚴謹,層次清晰;功能明確,進可攻、退可守,頗得孫子兵法之精髓,堪稱舉世無雙的軍事防御體系杰作。

直屬朝廷的戰略要塞,良將精兵鎮守的邊關

山海關的軍事戰略價值世人皆知的。這里曾發生過許多改變歷史轉折進程的重大事件。如促使明清王朝交替的甲申之戰、加快人民解放戰爭步伐的1945年的山海關保衛戰等等。

在明王朝建關之初,統治者們就非常清醒地認識到了這一點。所以,在整個明王朝統治時期,對山海關的守護,始終是軍事防御的重中之重。

1山海關的軍事指揮機構越設越大,將官職務越來越高。據《史志》記載:明初山海關剛建關時期(洪武至宣德初年),均由國之重臣,如大將軍魏國公徐達、都督耿獻、武進伯朱熹等鎮守。隨后變成衛所制,并升格為山海衛,先后由近四十任武官鎮守。宣德九年(1434年)改由朝廷兵部直轄,設兵部分司,先后有九十多位官員任兵部分司主事。正統八年(1444年)設守備,先后有43名武將任職。隆慶三年(1570年)山海路改設參將,先后有42位武將任職。萬歷四十六年(1618年)文階設督師經略,先后有兵部尚書大學士孫承宗,袁崇煥、熊廷弼、洪承疇等18位重臣良將督師山海關。期間,皇帝敕建“節制四鎮”牌坊,可指揮山東、天津、遼東、山海等四鎮兵馬,統一作戰御敵,成為山海關歷史上軍事級別最高且兵多將廣的鼎盛時期。同年,在原長城九鎮的基礎上,增設了山海鎮,設武階總兵職務,先后有杜松、朱梅等23位總兵官任職,直至明王朝末年。

2山海關的守軍兵種齊全,武器裝備越來越精。據明嘉靖《山海關志》記載:“國朝洪武十四年設衛,鎮十所,原額官軍一萬戶,共男婦三萬二百五十二名口。宣德五年,調撥各中二千戶所于遼東,見在八千戶所,并遞運所官軍八千五百二十五戶,男婦一萬八百三十二名口。”按照明初邊防鎮守軍的編組、屯守制度,每衛5600人,分前、后、左、右,中五個千戶所,每千戶所1120人;千戶所下轄10個百戶所,每百戶所112人。每百戶所下轄兩總旗,總旗下轄5個小旗。衛所兵士立軍籍,軍戶世襲,父死子承。各衛所負責戍守任務,并實行屯田,以屯養軍。可見,在明初山海關雖然為衛城,但卻轄十個千戶所,即管轄兩衛人馬。

明嘉靖十三年(1534年)后,由于周邊形勢和對外防御政策的變化,山海關從昔日邊關變為腹地,正如志書說:“山海用武之區,不獨明末集重兵于此,棄為本朝開國之資,其在明初以及中葉亦統統有戰伐之舉。但昔為邊,今為腹,誠恐承平日久,人不知兵。”在這種情形下,山海關的軍械裝備及兵員仍為上乘。裝備有:銅鐵大將軍(大型火炮)39位,又羅城大將軍3位,炮4位,佛朗機8架,槍刀器械804910件,戰馬1036匹,官軍2665名。

山海關長城防區內共有敵臺23座,每座都設百總一名,武器有快槍8桿、小型佛朗機8架、火箭500支、石雷4560個、石炮300位、火藥500斤,大小火器俱全。烽堠14處,每處軍16名,遇警旗炮接傳。

萬歷四十六年(1618年)后,東北滿清(后金軍)日益壯大,戰事吃緊,山海關地位更顯重要,被明王朝增設為山海鎮,

重臣鎮守統兵十多萬(按明代軍制長城每鎮兵馬十萬人左右)。天啟二年(1623年),閣部(兵部尚書)孫承宗坐鎮山海關,為加強老龍頭寧海城的海防守衛,添設龍武新營,兵員500,戰艦50只。巡撫楊嗣昌在引進荷蘭紅衣大炮基礎上,制造出多門“神威大將軍”大型火炮,射程十里左右,戰場上號稱“獅子吼”,重1噸左右,殺傷威力極大,震懾力極強。現山海關鎮東樓城臺上還存有兩門“神威大將軍”,當年在寧遠擊傷努爾哈赤的即是此炮。山海關駐軍既有步兵、騎兵、車炮兵,又有海防兵。

政治、經濟、教育、文化機構設置與軍事機構設置同步,凸顯明朝對山海關軍事戰略重鎮的高度重視

據史書記載:山海關國朝魏國公徐達所建,為朝鮮女真諸夷國入貢及通遼商賈,所有關法稽文,憑驗年貌出入,禁遼卒逋逃并商賈非法者。建關后即設山海衛治,地點在山海關城中心鼓樓之右,中為正廳,廳左為經歷司,廳右為鎮撫司,其主管地方行政。明正統八年(1443年)設守備衙,在衛治之東北,為正五品武官;儒學,在衛治之右,設學官教授及訓導。成化至嘉靖年間。山海關出鄭己(監察御史)、蕭顯(福建按察司僉事)、詹榮(戶部員外郎)等5位進士。宣德九年(1434年)設兵部分司,萬歷十七年(1589年)設管關廳,萬歷四十六年(1618年)設山海鎮總兵和督師經略;天啟元年設海運廳、戶部,二年設理刑廳、巡撫。

以上軍事、政治、經濟、教育機構的高規格設立,使得山海關日益成為農漁業。海運業商貿發達,教育興旺、文化昌盛的戰略軍事重鎮。

明代山海關軍事戰略要塞,達到了“不戰而屈人之兵”的兵法最高境界

被世人稱之為“用兵真藝術,人生大智慧”的《孫子兵法》曰:“不戰而屈人之兵,善之善者也,上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城,故善用兵者,屈人之兵而非戰也,拔人之城而非攻也……”又日“隘形者,我先居之,必盈之(重兵把守)以待敵;若敵先居之,盈而勿從,不盈而從之(勿從:不要進去)。險形者,我先居之,必居高陽以待敵;若敵先居之,引而去之(宜引退),勿從也”。

縱觀大將軍徐達修建山海關的地形地物,正是孫子兵法所云“隘形者與險形者”,而山海關的長城軍事防御體系正是“不戰而屈人之兵”的天造地設的戰略要塞。據查閱,明代276年的長城邊關征戰歷史,涉及山海關要塞的戰事有16次,其中14次均未攻破山海關城防,多是望關興嘆,無功而返。山海關高大的城池、險絕的山海,再配以精兵良將、火箭利炮,在冷兵器時代以人馬之力攻城,無異于是燈蛾撲火,令敵人“不戰而退”。

明丞相朱禮曾賦詩曰;“西盡云中橫大漠,東連遼海衛神京;而今塞上無烽火,飲馬胡兒不敢行”。足見山海關要塞是不戰而屈人之兵的善之善者也!所以,明隆慶皇帝賜予山海關“維藩首善”牌坊。

而山海關僅有的兩次被敵人城,都不是進攻作戰而勝。一次是在明嘉靖三年,遼東民眾李世起乘亂入山海關殺了兵部主事王冕,一次是吳三桂“沖天一怒為紅顏”引清兵入關。

綜上所述,明初魏國公徐達所創建的山海關長城軍事防御體系,盡得“孫子兵法”之精妙。其軍事戰略要塞的巨大作用,不僅為明史所證明,而且為清代民國及至抗日戰爭、解放戰爭都有重大體驗。也因此成為世界20個古代重要戰略城市之一,自明代以來一直保留著軍事重鎮的地位。