長城重鎮 軍事與建筑的雙料明珠

李冬宇 張 偉 劉利新

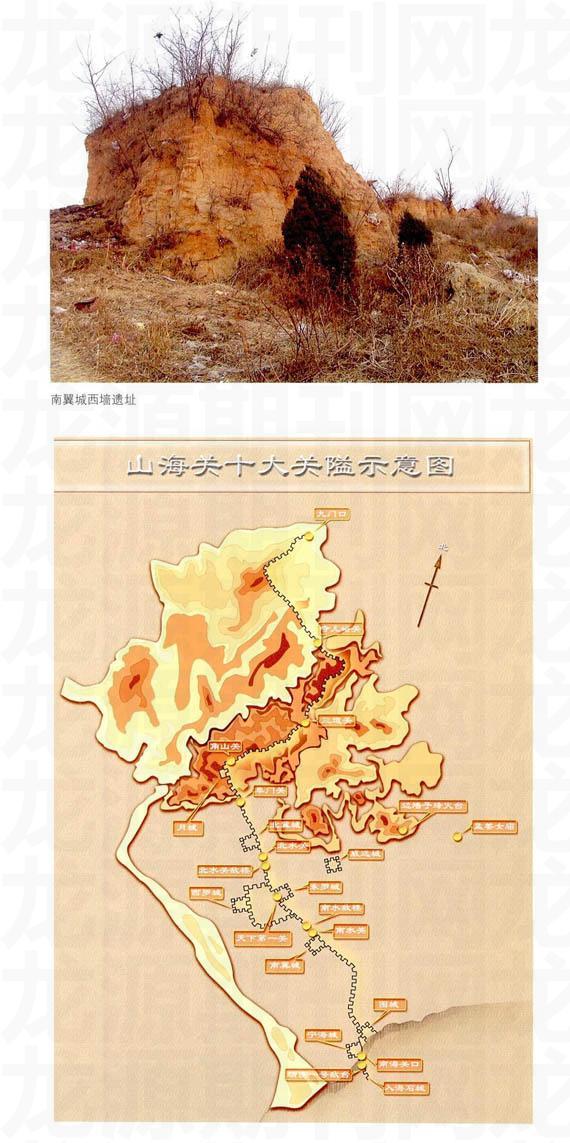

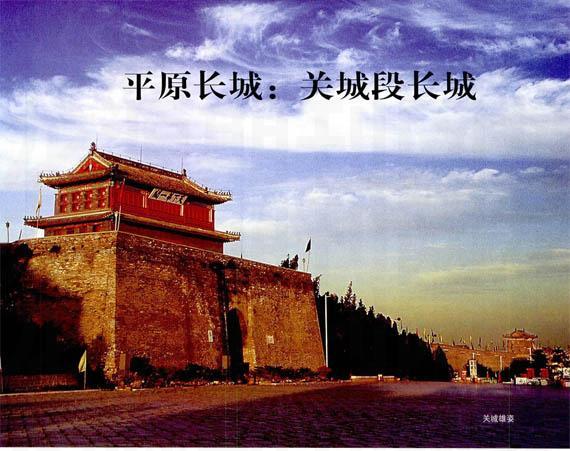

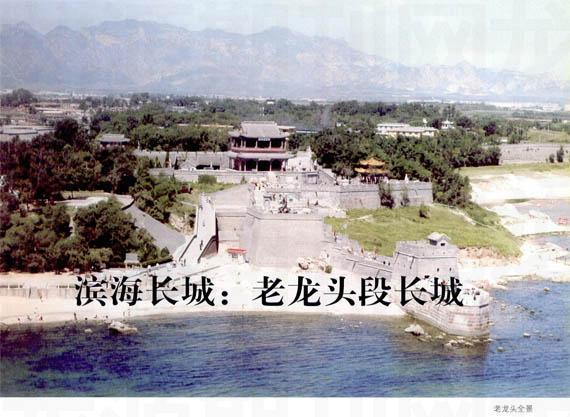

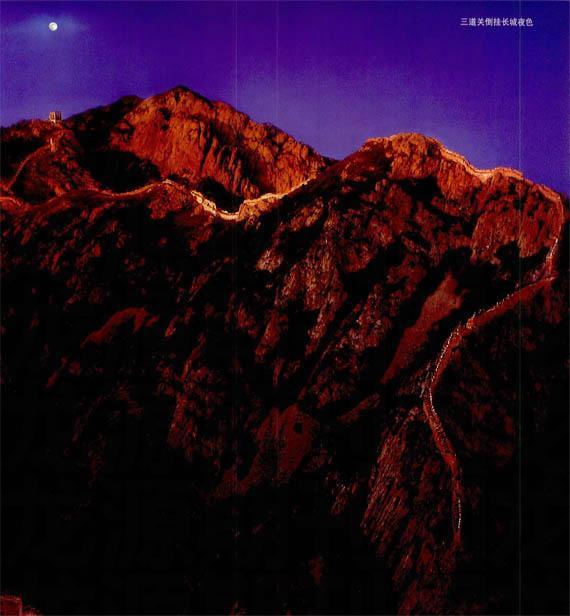

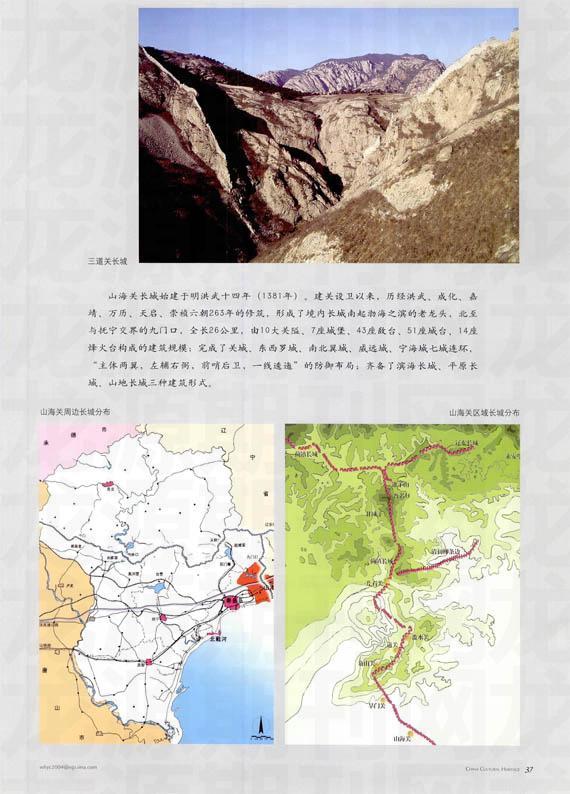

山海關長城始建于明洪武十四年(1381年)。建關設衛以來,歷經洪武、成化、嘉靖、萬歷、天啟、崇禎六朝265年的修筑,形成了境內長城南起渤海之濱的老龍頭,北至與撫寧交界的九門口,全長26公里,由10大關隘、7座城堡、45座敵臺、51座城臺、14座烽火臺構成的建筑規模;完成了關城、東西羅城、南北翼城、威遠城、寧海城七城連環,“主體兩翼,左輔右弼,前哨后衛,一線遙迤”的防御布局;齊備了濱海長城、平原長城、山地長城三種建筑形式。

濱海長城:老龍頭段長城

老龍頭段長城,是指從長城人海處的人海石城至王受二號敵臺這一段的城墻,全長725.1米。明洪武初年,大將軍徐達奉命備邊,將長城的東部起點選址在山海關城南5公里的渤海之濱松嶺高地人海處。此地系深入海中的基巖岬角,有高4米、7米、10米的三級海蝕階地。長城由燕山山脈躍入滔滔渤海,似一條巨龍籽龍頭深入海中,因而得名“老龍頭”。老龍頭軍事防御建筑由人海石城、靖鹵一號臺、南海口長城、南海口關、寧海城、濱海城墻、王受二號敵臺所組成,是萬里長城唯一的濱海防御建筑形式。自明初始建,歷經200余年的增筑和修繕,自身形成了一個布局合理、功能齊全的陸海防御要塞。

入海石城

為明萬歷七年(1579年)都督戚繼光、行參將吳惟忠始建。據《臨榆縣志》載:“萬歷七年增筑南海口關入海石城七丈”。“長城之杪又秋石為壘,截入海中,高可三丈許,長且數倍,日老龍頭”。人海石城為明代萬里長城薊鎮段的最東端,長城在這里人海。人海石城結構獨特,全部以巨型花崗巖條石砌壘,條石上鑿有燕尾槽,兩石相連合為銀錠槽,再用鐵水澆鑄凝固成銀錠榫連成一體,以抵御海浪沖擊,造就出萬里長城絕無僅有的海上石城。它是巧妙地利用了伸入海中,在海平面偶爾露頭的老龍崗脈巖為基,以石塊夾砌其間,找平后,上面再起石墻。這種將自然山巖與人工砌體合二而一的作法,不僅省工、省料、省力,還表現出集天功于本體,為長城增加雄偉氣勢的卓越技能。其主要功能是防止女真、蒙古族騎兵沿淺海灘涂南擾關內。這座海中高墻,構成了封鎖海面的制高點。南浸萬頃波濤,以長城海中的端頭部分組成了雄奇險峻的海上堡壘。

人海石城坍塌年代不詳。1986年山海關區人民政府在原址修復,1987年完工。修復后的人海石城長22.4米、寬8.3米、高6.2米,墻體結構,外皮為巨型塊石包砌,墻心為毛石混凝土澆筑,塊石共九層,其中四、五、六層用的是原遺留下來的塊石。石城頂面呈船頭形,以0.2米厚、0.4米寬的條石鋪墁,外緣圍以石砌垛口墻,高1.72米、寬0.4-1米。中間靠南增立小石碑一塊,鐫刻隸書“老龍頭”三字,北面展放七塊各具代表性的原筑城巨石,供人參觀。

靖鹵一號臺

據《臨榆縣志》載:“靖鹵一號臺,在南海口盡頭,屹立海水中,明嘉靖四十四年(1565年),主事孫應元建,實為敵臺之始。”隆慶四年(1570年),總兵戚繼光改建為“內衛戰卒,下發火炮,外擊敵人,敵矢不能及,敵騎不能近”的新式空心敵臺,進一步加強了老龍頭濱海長城的防守能力,改名“靖鹵臺”。靖鹵一號敵臺圮毀年代不詳,修復前石砌基址保存較為完好,平面呈不規則四邊形,東、西、南、北四邊分別長13米、14米、12米、11.5米,高1米左右。其上有四面內收各0.4米的原臺體底部三層條石留存。

1986--1988年山海關區人民政府在原址修復。修復后靖鹵一號臺為四棱形騎墻空心敵臺,南連人海石城,北接南海口長城。臺東凸城外3.3米、西凸城內1.6米,全高15.60米。可分為下中上三部分:下部為7.8米高的實心臺體。其中,下周圍以18層條石壘砌,內為毛石混凝土澆筑,高6.2米;其上為土筑磚包,高1.6米。四面磚墻厚度1.17~2.13米不等,內為三七灰土分層夯筑,頂面為兩層條磚、一層方磚鋪墁。中部為九聯磚拱券洞敵樓,高4.41米。樓內地面即臺體頂面,呈長方形。上設南北向、東西排列、形制相同的券室三間,進深、面闊、高同為8.4米、1.85米、3.35米;兩道拱腳間墻同厚1.05米,其上各開形制相同的小券門洞三個,洞寬1米、高2米。洞、室合計9個,相互連通,迂回自如。東、西兩面墻各開券窗三個;北面墻明間開一券門,因樓內地面較城墻頂面高0.4米,故門外設二步磚砌臺階通城上,東次間開券窗一個,南面墻西次間開一券門,因樓內地面較石城頂面高1.6米,而在門內設八步石砌臺階通石城,東次間和明間開券窗各一個。東次間內偏北設木制樓梯通向敵臺上部。上部地面即臺頂,以二層條磚、一層方磚鋪墁。四周圍以高1.81米、厚0.4米的垛口墻,共設垛口8個。緊靠東墻居中建鋪房一座,為小式磚木結構、硬山黑活瓦頂,南北長3.8米、東西寬2.6米、高3.39米。房內地面靠北有長1.5米、寬1.0米的入孔一個,接一樓梯,以供上下。南山墻中置一門。西垛口墻外側底部設兩個伸向城內的出水嘴,以作敵臺頂部排水之用。

南海口長城

此段城墻南起靖鹵一號敵臺,北至南海口關。長80米、高8~15米。頂寬4~15米,建筑結構土筑磚包,為1987年在原遺址之上修復。因該段城墻北半部52米原為明初所建,故遺址有相當的文物研究和觀賞價值,所以修復時根據專家意見,在靖鹵一號敵臺北30米和35米處,開辟兩個簡易展室。讓人可以參觀原來的墻體結構和夯土層。

由此向北拾級而上為古炮臺遺址。現有呈弧狀的高1.65米、頂寬2.2米、長32.9米,堅硬如石的三合土夯筑掩墻留存。墻南城上有從南海口關內側遷來的“天開海岳”碑,傳為唐碑。炮臺北為南海口關城臺,南北長31米、東西寬15米。城臺上原有箭樓一座,旱毀,并未恢復,清理發掘南海口關遺址時,發現諸多瓦件、獸件。另外,古炮臺所在位置的內側城墻上部,有數層明后期補筑的帶“永固”字模的城磚,其規格明顯小于明初用磚。

南海口關

明初徐達所建,實為明長城從山海關起始的第一座關隘。明嘉靖《山海關志》記載:“……城南十里,海近岸淺處多巨石塊壘,因筑城入之。每潮汐至,水浸女埤,城盡處深不可犯”。南海口關建筑規模不大,城臺與附近城墻連為一體,臺高5.4米,下有寬3.2米、深14米、高3.9米的券門洞一座,洞內有明初石制門檻留存。修復時,復原了木制城門。南海口關的獨特之處,在于門內外各有一座基臺,臺面與洞內石砌墁地相平。其中,內側基臺南北長20米、東西寬13米、高8米;外側基臺南北長10米、東西寬12.5米、高1米。兩處臺面皆以

方磚鋪墁,內側基臺上設有登城馬道。南海口關被毀年代不詳,1987年山海關區人民政府在原址修復。

澄海樓

在南海口關北10米寧海城南墻城臺上,明萬歷三十九年至四十二年(1611~1614年),山海關兵部分司主事王致中建。樓“高三丈、廣二丈六尺、深丈有八尺”。清光緒二十六年(1900年)毀于八國聯軍炮火。迨至解放,樓體已蕩然無存,下部城臺幾近塌毀。

1987年山海關區人民政府重建澄海樓。首先修繕加固了城臺,修復后的城臺東西長49米,南北寬27米、高6米,北側有寬15米、坡長34米的登城馬道。在城臺上重建了澄海樓。為“古為今用”,發展旅游,在保持原建筑風貌不變的情況下,擴大了建筑規模。重建的澄海樓為仿明式大木結構、上下兩層帶周圍廊、兩滴水。九脊黑活歇山頂城樓。面闊三間,進深兩間。樓高13.86米、通面闊14.08米、通進深10.56米,總建筑面積327.26平方米。內外檐彩畫為明青綠墨線旋子小點金做法。

一樓大門南向面海,門額和楹柱上用集字辦法恢復了乾隆御題匾額“澄海樓”和“元氣混茫”;楹聯“日曜月華從太始。天容海色本澄清”。二樓檐下恢復懸掛了今人重書的明大學士孫承宗所題的“雄襟萬里”匾額。一樓東西兩側外墻壁上,鑲嵌了今人書寫的明代四位將官守臣和清代四位皇帝詠誦澄海樓的題詩共8塊。樓外城臺東北角,展放著八國聯軍侵略老龍頭的罪證——鑄有“1842”字樣的英制鐵炮一尊。

1992年,在樓東30米的城墻上,修復了四角攢尖重檐黃琉璃瓦頂的御碑亭一座,內豎鐫刻著乾隆澄海樓題詩的方形石碑一通。

亭外,重豎了1987年從地下發掘出來的刻有明天啟六年(1626年)山海關海運同知王應豫“一勺之多”題字的石碑一通。亭周增建了明清時期名人志士詠誦山海關和澄海樓的題詩“小碑林”。

濱海城墻

這段長城南起南海口關,北至王受二號敵臺,沿松嶺高地東緣,順海岸線,南北走向,是萬里長城唯一濱海長城的建筑形式,其地理位置和防御價值十分重要。為明初徐達所建。

全長611米,可分為兩部分。一部分由南海口關到1號墻臺,長241米。這部分的前半段由關向東轉角折北,再轉角,城墻長63米、高8米,因城墻和澄海樓城臺、寧海城東墻連為一體,所以城頂最寬達32米,窄處也有15米,1987年此段全部修復(包括垛墻)。另一部分由轉角處向北,城墻呈長弧狀。到178米(241~63米)處為1號墻臺。此段城墻現存3~5米高。平均1.5米寬的外磚墻里面為夯土層,和寧海城東墻緊貼。城墻通寬20~50米。然因歲月滄桑,此段城墻外側全部掩埋在沙土中,尚未修復,暫以增筑了垛口墻的寧海城東墻代之。

1號墻臺現為遺址,經發掘實測臺南北長12米、東西寬8米、高5米。墻面保存完好,墻棱角清晰,并有大量瓦獸件遺存,說明臺上原建有鋪房。墻臺未作修復,仍埋回沙土中。此臺似出于防御需要明后期增筑,和靖鹵一號臺、王受二號臺各成犄角之勢,增加了濱海長城的聲威。

1號墻臺向西北60米,城墻和寧海城東墻銜接,這段未修復,遺址仍存沙土之中。

由此向北城墻呈弧狀到王受二號臺,墻高9.35米、寬12米、長310米,土筑磚包,方磚鋪墁,為1986年在殘破的墻體上修復的。在修復過程中,發現原墻體部分城磚的大面上有凸起的模印“右”字。另外,在王受二號臺南25米,城墻內側有登城石蹬道留存,已照原樣修復。

王受二號敵臺

為明萬歷二年(1574年),由軍門楊兆、行參將沈思學在濱海長城北端緊貼原明初所建城臺增筑而成。臺面呈不規則方形,東、北、西、南四面長度分別為9.4米、10.1米、11.8米、9.7米。臺身全高11米,下面以十一層花崗巖條石壘砌,石體部分高3.63米,條石上為磚砌墻體。條石下則是裸露的松嶺天然脈巖。城臺上原有敵樓一座,早已圮毀,只留門枕石和磚頭、瓦片。城臺頂面及邊角亦有嚴重損毀。

1985年修補了臺面,進行了城臺整體加固。但由于資金問題,未能復原敵樓,僅于臺面外側東、北、南三面加修了高1.81米、寬0.4米的垛口墻,每面墻各有垛V13個,瞭望孔2個,垛口上都有規格為0.8×0.4×0.1米的垛石。

敵臺下尚存戰墻基址,北、東、南三面總長61米,寬0.45米,高無存,戰墻對敵臺呈半包圍狀。間距平均6米左右。

平原長城:關城段長城

關城段長城是山海關長城的中部區段,南起王受二號敵臺北隅,北至角山山麓的旱門10號臺,全長近8公里,為平原長城的起始段。它砌筑在山海夾峙的遼西走廊正中,地勢平坦,既是軍事要沖,又是交通咽喉,主要包括南翼長城、關城長城、北翼長城等。

南翼長城

南翼長城是老龍頭長城與關城長城連結的紐帶。全線呈南北走向的弓狀,凸出關外,橫攔遼西走廊南部。該地域臨近沿海,地勢平闊,是東北、華北之間的交通咽喉。明初,徐達建關設衛時,因其地勢險要,就勢筑成4678米長的城墻,并在要害之處設置關口、濱海圍城、翼城駐守。初建時設有頭卡倫、二卡倫,三卡倫、南水關、南水關敵樓等。后陸續建有32座城臺串聯其間,用以迎擊來敵和相互救援。各點都置有兵械,駐有要員防守。

明二百多年統治期間,曾對南翼長城的建筑進行過多次修繕加固,因此保存較完整。這段長城始建時,就地取土夯筑墻身,兩側以青磚包砌,筑為夾皮墻。墻頂部以30~50厘米灰土層覆蓋,面上加砌海墁磚二層。墻體高3~10米,平均厚度12米,橫斷面呈梯形,其結構穩定性很強,至今仍保持有較完整的主體骨架。墻體的基礎穩定性也很強,堅實而牢固,雖為土筑,卻粘結為一整體。基礎深2.5~3米,寬14米左右。墻身外側下部多有高1~1.5米的石砌體包筑,上以青磚包砌。中部的夯土墻身層次清楚,一般是分層夯實,每層厚10~15厘米。由于戰火連綿,墻體損壞比較嚴重。從斷層上可以看到磚的規格、質量都不盡一致。墻體中個別地段內層磚的質量較差,有很多半磚夾在其間,也有外青內紅未燒透的雜色磚混砌在一起。城墻的土質也較其它地段不同,因是就近取土,而該區域又多是海灘沙地,所以墻土中含有大量的砂粒,但夯筑密實,且墻頂以三七灰土及二層海墁磚封頂,磚縫間以糯米汁白灰漿勾砌,保證了其堅固、耐久和不透水性。墻頂之上還留有2%的坡度和出水嘴,可見在修建中十分注意防水、排水。墻頂部的垛口墻、宇墻設施齊全。

南翼長城沿線建有22座城臺,它們規格不一,但多為凸出墻線的外向型城臺。建筑堅實、挺拔,

彼此縱列交錯,蔚為壯觀。城臺建筑使城墻顯得富有層次,打破了城墻線條的單調感。城臺建筑為防線上的重點御敵之所,是較好地控制南翼要沖的哨堡。南翼防線的城臺因建造年代不一,其規格也不一致。又因地形地貌不同,其作用大小也有別。一般臺面長12~18米,寬10~17米,平均臺高8米,間距70~200米不等。規格較大的臺制為32.5×21×8米和27×18×8米兩種。規模較小的臺制為7×7×10米和11×11×8米兩種。城臺的正、左、右三面部建有高1.5米、厚0.4米的垛墻,上開0.8×0.4米的垛口,下建0.3×0.3米的方形射眼,垛口與射眼可隨時用以觀察城外視野內的動態,戰時作為射擊窗口。臺面上放置有各種兵械、弓弩、火藥,隨手可取。如此設置可使入侵之敵受到三面攻擊。激戰時,每臺各自為戰,相鄰之臺又可相互救援。每臺間距多在古代弓箭、飛鉤、弩矢的有效射程之內,兩臺兵士可以得心應手地交叉使用各種兵器,從而構成強有力的火力交叉網,御敵于高墻之外。

由于歷代兵火戰亂和近代社會原因所致的人為破壞,南翼沿線已千瘡百孔,外墻皮多已剝落,堞垛圮毀,只有渾厚的墻身仍堅強地挺立著。

南翼城位于南翼長城西側,有翼城南、北兩垣與主線長城相接。南翼城南垣。北垣各置一門,平時開啟,戰時關閉。城內曾存放大量糧草、兵械、彈藥,駐以重兵防守。南翼城始建于明末崇禎六年(1633年),由巡撫楊嗣昌主建。城中設有右翼協領署,接受關城大本營的總指揮,部署南翼防線的設防,是南翼長城的核心建筑。

南水關在南翼城北。據《山海關志》(清康熙八年)記載:“南水關,去城二里,設二門,河自東人,先年春夏則啟之,以通水道。冬則閉之,以防外患。內列木為柵。明嘉靖甲子歲(1564年)兵部主事孫應元添設鐵葉閘板二扇,每扇闊一丈二尺,高一丈四尺。旁有大木作柱,亦以鐵葉包裹,柱上各有護朽石,柱下各有出水石。上設懸樓,以蔽風雨,設滾木轆轤,以便啟閉。無事則高懸城半,有事則閘至水底。”據考察:水關,實則兩孔城橋。城門為水陸兩用,冬春旱時關閉,以御騷擾。夏秋之季開啟通水。水門下以石砌基、鋪面、筑墻;水門上部以磚拱券頂,門頂面與城墻相連。水門附近還建有南水關敵樓,以加強水門的防御。

南翼長城的外線,開有護城河防衛。河床寬15~18米,距長城腳下50~30米。此河上游與羅城內老城河相通,與城墻平行走向。在東水關口附近與沙河相匯后一部分沿護城河入海,一部分進水關后入潮河而泄。墻河設施相輔相成,是名副其實的“深溝高壘”,強化了長城的防御功能。

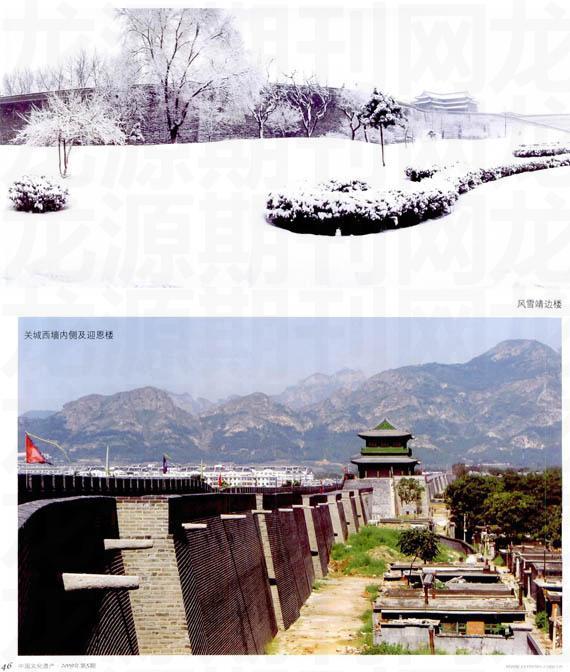

關城長城

關城長城是山海關長城的中部區段。城體占地面積寬廣,樓臺密布,在長城諸關中居首位。它駐以重兵防守,是山海關長城的防務核心,也是軍事大本營,因此被稱為“兩京鑰匙”。關城長城城堡縱橫,樓臺林立,全長7138米。其中長城主線即關城東垣長1378米1輔線,即關城西,北、南垣共長3418米,東羅城垣長1519米,甕城城垣長823米。

關城主線呈南北走向,墻體高大、厚實。墻基深2.5米左右,以黃黏土分層夯筑,基礎寬于墻基,兩側各伸出墻外1米,基礎放大腳最寬達5米,墻身結構堅實,平均高12米多,最高14米。墻底部寬16.3米,墻頂面平均寬12.5米,墻體厚14.7米,從厚度上看,相當于一般長城的兩倍。墻身分內、中、外三部分,內墻壁為青磚砌體,城磚規格有0.4×0.2×0.1米和0.37×0.18×0.1米;下部以條石壘砌,3~5層不等,個別地段也有以塊石砌筑的。內壁海墁之上建有1米高的宇墻,是為防止士兵夜間往來巡邏行走時跌入墻下而建的防護設施。城墻外壁下部是高1~1.5米的花崗巖條石砌體,墻壁厚度為1.5~2米。條石規格以0.3×0.4×1米和0.3×0.3×1米為多。石上是用青磚一順一丁砌筑,一般均在四層磚以上。外壁收分很小,近于垂直狀態。不僅在形態上加強了城墻的巍峨險勢,而且大大強化了它的防御功能,即使是敵人逼至近前也難登其上。墻頂上部外側還砌有高1.4米的垛口墻,墻上每隔2.4米開置一個垛口,垛口處以花崗巖石鑲砌,以增強其守望、射擊時的抗磨損能力。垛墻其他部位以城磚一順一丁砌筑,口沿和上沿有異型磚帽裝飾,其形狀是中部凸起,兩旁坡狀,近于瓦屋頂坡面狀,易于防水,以保護墻體。各垛口墻之間的下部又有一方形射洞,通稱射眼,供戰時瞭望、射擊之用。墻體中間是以素土方筑的墻身,一般墻身高三分之二以上部分又以三七(或二八)灰土夯筑。夯土層厚12~15厘米,至今斷層上可以清楚地看到夯土的層次。關域城墻土方工程浩大,僅主線長城一段就動土18萬立方米。在灰土層上是城墻頂部,它以3~5層海墁磚封頂,首層是方磚,余者則是條磚平鋪,以石灰膏漿砌,平整、堅實、防水、耐久,600年后的今天仍保持較好的整體性,只有個別地方有磨損的痕跡。墻面之上為解決雨水排泄問題,鋪砌時保持有2~5%的坡度(各段不等),每隔20米左右的距離開設一東西向排水小溝,有長2.3米的石制槽型吐水嘴與之連通并伸出墻外,這就保證了在暴雨季節,即使是傾盆大雨,城墻頂部的雨水也都能及時排放出去。此外,墻基外還建有寬80厘米左右的散水防護,與墻上敷設的排水系統相輔相成。

北翼長城

北翼長城是山海關古城的左翼防線,南起北斗峰,北至角山山麓的旱門10號臺,全長3公里多。主線伏于遼西走廊北半部丘陵地區,地勢南低北高,長城沿此地形蜿蜒,略有起伏,在接角山長城后崛起,騰躍于崇山峻嶺之中。明初修筑這段長城時,很巧妙地利用了這一優越的地理環境,也設置了頭卡倫、二卡倫、三卡倫、四卡倫與南翼長城防線相呼應。北翼長城以北翼城、北水關為防御核心,以21座城臺為防御阻遏據點,形成了山海關北翼的防御重心。

北翼長城以關城為軸與南翼長城相對稱,成為關城的兩翼,其建筑手法上有許多相似之處,但也不失其因地制宜、因勢利導的建筑特色。如因其位于丘陵地區,有許多天然的花崗巖脈基露頭。則巧為利用,以其為基礎,直接在其上砌墻,有的地段有天然沖溝,則取之為用,以自然溝壑為屏,并連通護城河為險。墻體建筑材料也是就近取材,挖溝筑壘,城、河一次完成。因在丘陵地區取土筑墻,土中多有碎石和風化的花崗巖石粒,便在夯土中拌糯米漿,增強夯筑的密實度,筑成的墻體堅固耐久,至今仍不松散。城墻斷面為梯形狀,在夯筑的墻身外側,還包砌青磚。磚下有3~5層條石壘筑,以加強墻身的防水性能。城墻頂層的防水性能也很強,多以三七灰土加糯米汁鋪

筑,堅固而不透水。雖年久風化,仍成一體,堅如混凝土。灰土層上還鋪有2~3層海墁磚保護墻面。這段長城保存較好,現仍可看到完整的墻體骨架及連續砌筑的外墻壁,墻體高度尚存7~10米,厚度在10米左右。因地勢不同,寬厚、高度亦有所不同,它隨自然地勢而變化,顯得自然和諧。

北翼長城主線呈南北走向,自關城北800余米地段,隨地勢變化折而向西,形成近110。大拐角。此處為防御需要,密布5座敵臺與北水關聯防,形成防御核心。這里敵臺密集,平均臺距僅有60余米。城下是長40余米的溝壑懸崖,與護城河連通形成水險。水墨河自東而入并由此穿越長城進入關內,河上修建了過河城橋北水關及北水關敵樓,城臺高壘,夾擊防守,形成了獨具一格的北翼防線中的堅固堡壘。

北水關是北翼長城中的一座險塞。它始建于明初,是架設在水墨河上的單孔城橋。水墨河由東向西而過,與長城正交,城下拱券門洞之中,河水通過,城上設關。據《山海關志勢(清康熙八年)記載:“北水關,城北二里,關設一門,河自東人。明嘉靖甲子歲(1564年)添設閘板一扇,制度與南水關同。”所添設的鐵葉閘板,每扇板高4米、寬4.7米,旁邊立有大木柱。為防木柱水蝕,木柱外還包有鐵皮,柱上有護朽石,下有出水石。城上設置懸樓,一者用以遮風避雨,二者設置了滾水轆轤,以便開啟。平時無事則啟門高懸于城半空中,戰事緊張時則放下轆轤,將門扇插至水底。一般冬季關閉,夏秋雨水來臨時啟門通水。為加強北水關防守,在城上附近還建筑了北水關敵樓,其結構為二層磚木瓦頂建筑。敵樓與水關、翼城遙相呼應,形成了堅固的防線。

北翼防線上城臺林立。凡直線地段均勻分布,平均臺距140米;凡折彎處分布密集,平均臺距僅有60余米。也有內外兩城臺相對設置的。城臺規模不等,最大者長25米、寬22.5米、高8米。最小者長7.7米,寬6.7米、高8米。一般多長11~12米。寬6~8米、高6~8米。

在北翼防線上還建有一座城堡,即北翼城,又名北新城。城南、北兩垣與長城主線相接,交界處外側建有城臺,以助守城。北翼城的建造年代、規模,建制、功能與南翼城相仿,城中設有左翼協領署。北翼城外臨近城腳3~5米處,開有護城壕。壕溝深3~6米,上寬5~7米,下寬2~3米。溝外以土為堰,防止敵方接近城墻。

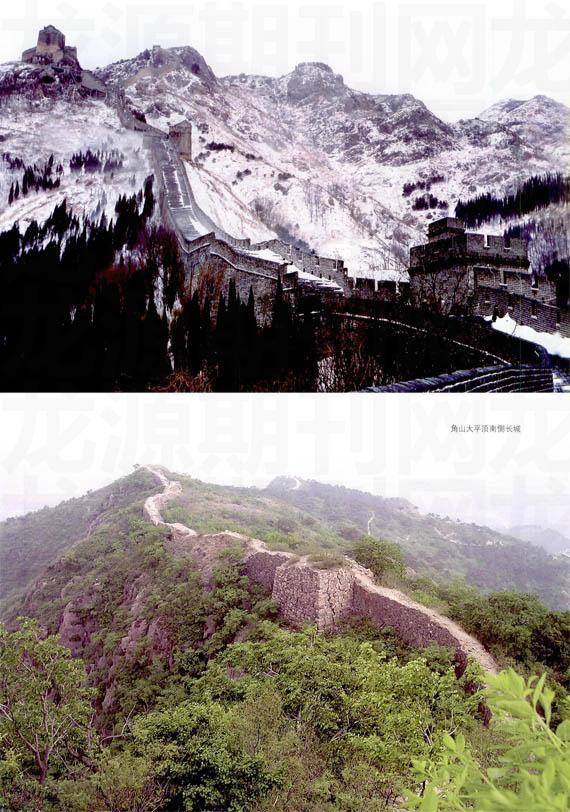

山地長城:角山至九門口段長城

角山長城是指從旱門10號敵臺到角山關段的城墻,全長1587米。其中從南向北折東設置和附建著旱門關、45號墻臺、角山實心敵臺、角山東11號敵臺、46號墻臺、角山月城、47號墻臺和角山關。

角山長城是以老龍頭為起點的明萬里長城攀登的第一座山峰,因此,角山又有“萬里長城第一山”之稱。角山長城自旱門10號臺起沿著巍峨的山勢,險峻的地貌起伏盤旋,全長4公里多,呈“廠”字形。敵樓、城臺串聯。堞垛呈階梯狀布置,長城威嚴的氣勢與雄偉的山巒渾然一體,表現出獨特的英姿。這段長城修建中突出表現了“戰略防御”思想。可以說,它的每個組成部分都十分重視“防御”功能的發揮。角山長城很多地段借用懸崖峭壁,隨坡就勢砌筑,墻的體量雖然不大,高度也不超過6米,但因以崖為墻,墻崖又常常合為一體,自然地形成了“深溝高壘”的局勢。這種陡峭、險峻的墻體。難于攀登,不易攻破。建造時既省工又省料,可謂一舉數得。在大平頂以東,沿山脊修建的城墻更為典型。這段長城低矮之處只有1米高,墻面寬度也不過3~4米,更有高0.6~1米,厚0.4米的“小長城”。有的地段僅以一順一丁砌筑了外墻壁,而墻身及內壁均以山代之。有的地段干脆無墻,完全是借山崖陡壁為墻。大平頂東段就有7處長達240米的地段是以山為墻的。長城沿山脊走向,還巧妙地利用山崖落差、石崖斷壁,斷斷續續地壘石為墻。它外臨深谷,依自然山勢為險,使大自然與人工建筑合為一體。這種因山就勢,因勢利導而形成險塞的手法表現出我國古代勞動者的聰明智慧。

角山長城建造結構也不一致,在大平頂下最南端480米地段的城墻是磚石混合結構,即以條石為基,上壘青磚,墻身以塊石砌筑。山腳附近有小部地段則以素土夾碎石夯筑。隨著山勢的升高,長城墻體中夾石成份漸多,沙土漸少,至角山敵臺以上,基本上都是以碎石填心,白灰漿灌縫的墻體。城墻外壁、頂面及城臺部分仍大量用磚。至角山敵臺北86米地段則開始采用毛石壘砌內墻壁,由此轉彎向北折去后,內外墻壁均以塊石砌壘,墻體完全為石結構。這段長城雖以碎石填心,砌筑卻十分堅固。有的地段仍用大量的磚鋪筑城面,且海墁磚達到四層,封頂極嚴。大平頂以南的長城隨山而起,呈陡立狀,垛墻、宇墻雖為執行勤務而設,亦隨山勢而呈階梯狀佇立,連綿不斷,遠遠望去,成為“絕”險。其墻頂面坡度也很大,一般都在30°以上,有的地段達45°以上。在寬度僅有2~3米的墻面上又因不同功能劃分為兩部分,內壁宇墻下部是一條梯道,為兵士上下行走所用。梯道窄而陡,每步臺階高度均在40厘米以上,有50厘米一步的,也有60厘米一步的。其中第189級和190級臺階竟高達80厘米,一般人登城至此,很難一步邁上去,只有“爬”長城了。陡立的臺階增加了角山長城的險峻形勢,也顯示出其特有的魅力,游人到此,多被這巧奪天工的建筑所激勵,在發出“長城偉大,不到長城非好漢”的感嘆之后,不由得產生一種奮發向上,定要攀登頂峰的精神。城西外側垛墻之下為坡道,滾坡之間有小平臺連結。小平臺又稱箭臺,為防御戰所用{滾坡為滾送器械之用。梯道與坡道連為一體,形成特殊結構的墻面。在全長不過165米的區段之內,就設置了199步臺階梯蹬,其間還串聯了四道滾坡。各坡長度不盡相同,皆以方磚飾面。在梯道的內側則是設置的一道道障墻。障墻高約1米左右,厚0.4米,實際就是掩體。墻后面設置一小平臺,為士兵停留而用,即使是敵人攻上墻面,守城兵士仍可以各自為戰,以障墻步步為營,進行頑強的抵抗。又因守兵處于居高臨下的優勢,進攻者則很難躲避殺傷而攻上敵樓。這種障墻的設置不僅有軍事防御作用,而且也包含著藝術美,遠遠望去,如巨龍身上的鱗片。在其上還留有明代守戰的炮位遺跡。炮臺上有塊石、白灰壘砌的臺體,上置火炮,由垛口伸出墻外。旁邊有兵士守衛。炮臺與垛墻炮眼、射孔、掩體墻配置得十分合理。據《臨榆縣志》卷十五記述:“每座敵臺有石炮三百位,火藥五百斤。”炮臺在其指揮敵臺所轄的地域內均勻分布,一般間距10米左右,與遺存實況相吻合。

在大平頂以東的長城橫開列障,其墻體沿山脊盤旋,其結構全

部為石體。有用塊石砌壘的,有以條石為基的,有全部是毛石砌體的,有的地段則是千砌片石,極少地方用磚。但凡敵臺、城臺之處仍為磚石結構,上邊的垛墻、墻面、射眼、鋪房都是磚結構。

這段長城多是在海拔300米以上的峰巒上,遠離平川,交通不便,修建的艱巨性可想而知。正因如此,在建筑過程中,施工者特別注意巧用地形、借助天工、節省人力和工料,以山代墻。

旱門10號敵臺至角山東11號敵臺的長城

從旱門10號臺向北21米、海拔123.5米處為旱門關。再向北168米、海拔177米處為45號外內型墻臺。外臺東凸7米、面闊12米、高9.5米。臺面較城墻頂面高出1.6米,中間由磚砌臺階相連。內臺西凸5.2米。面闊7米、高5米。臺面與城墻頂面齊平相通。臺北側設四級磚砌臺階上下。原外墻臺保存比較完整,臺頂面海墁磚尚基本齊全,垛墻有部分殘缺。臺上鋪房則已無存,只留墻基和柱礎石。內墻臺已殘破。1986年山海關區人民政府修復了外內墻臺。1997年照原樣復原了外墻臺鋪房,為小式硬山黑活瓦頂,面闊三間6.2米,通進深4.07米,高4.14米,前廊深1.05米。再向上登高折西88米、海拔243.37米處為角山實心敵臺。向北134.5米為角山東11號敵臺,海拔257.11米。

從旱門10號敵臺到角山東11號敵臺,城墻共長411.5米,位差141.61米,是山海關山地長城的起始地段,也是防御功能需要強化的險要地段,不僅關、臺、樓、房密布,而且城墻本身構筑精良,其它防御設施齊備,形成了一道堅強的防衛線。

首先,城墻的高、寬還分別在8~10米和4~7米之間,下部依然條石壘砌,墻心變成碎石夾土,墻頂海墁有的地方多達4層,墻身全部白灰漿灌縫,雖經數百年仍牢不可破,為山海關長城保存最完好的地段之一。

再者,全部垛墻下部都有箭臺或石砌炮臺設置。炮臺即塊石、白灰壘砌的臺體,上置小型竹節炮,由垛口伸出墻外。而南段從10號臺到去實心臺的折角處,城墻坡度夾角在30°~60°之間。內側宇墻下大部是磚砌磴道,在不過200米的區段內,就設置了217級臺磴,磴高一般都在30厘米以上,有的地方也高達80厘米;外側垛口墻下為坡道,其中南段每隔四個垛口設一座炮臺,戰時弓弩手和炮手相互配合,形成嚴密的火力網。在坡道和磴道之間還修建有四道南北向長1.5~2米、高1.5米左右、寬0.4米的掩墻。在掩墻后和宇墻間,刪去幾步臺階,形成2~4平方米的平臺空間。此處十分向陽,進出方便,為士兵歇息和臨時存放物品、器械的地方。北段的垛墻呈鋸齒狀,自下而上成50°~60°角傾斜,墻下設11個箭臺,錯落有致,與西側起伏跌宕的臺磴和宇墻,構成一幅美麗的畫面,極富魅力并具有實戰價值。

角山東11號敵臺至角山關的長城

從角山東11號敵臺向北登崖,在437米、海拔357米處為46號墻臺。臺東凸4米、面闊6米、現高5.5米,為毛石砌筑,已殘破,上有鋪房遺址。墻西有內墻臺和馬道殘址。

城墻由46號墻臺向北繼續攀高,在62米處以120°夾角折向西北,夾角內原建有角山月城,現僅存遺址。

再向北412米、海拔430米處為47號墻臺。臺東凸4米、面闊7.5米、現高6.7米,亦為毛石砌筑,已殘破,上有鋪房遺址。

再向北城墻登上大平頂南麓,在一陡崖腳下海拔510米處,折向東北,再向下到大平頂和駱峰頂之間山椏中海拔444.4米的角山關,這段城墻長326.5米。

從角山東11號敵臺到角山關,城墻總長1175.5米。除南段有部分土筑磚包墻體,并于1990年對墻內側作過補修外,其余全為就地取材的毛石砌筑,墻身及墻頂上的外垛墻內宇墻早已坍毀,一般僅存1~3米,至今尚未修復。但從殘墻斷面可明顯看出,在明初原墻體外側或內側有后期貼筑增厚的部分。

巍峨的長城之上聳立著許多敵樓、城臺,它們規格不同,風貌各異,但卻都有嚴密的結構,堅固的防御設施。它們步步為營,形成了敵矢不能及,敵騎不敢近的防御網絡。

角山實心敵臺

始建于明初,保存基本完好,臺體堅固如初,僅臺上部分垛墻和鋪房頂部殘破。敵臺建在陡立的崖壁之上,臺基線與崖下城面高差達16.73米。臺頂面和底面均為長方形,頂面長8.5米、寬7.85米,底面長9.1米、寬8.45米,臺高9米。臺下部為條石壘砌,因巖面起伏不平,故條石層數不一,找平為度,最少10層,最多達25層。中上部臺心為碎石夾土夯筑,四外城磚包砌。臺頂四周圍以寬0.57米、高1.81米的垛墻,墻上所置瞭望孔較一般大數倍,孔上有柿蒂紋磚飾,很精美。臺整體為實心四棱柱狀,高踞崖巔,巍峨挺拔。臺上西北隅有鋪房一座,其西、北二墻和垛墻在同一立面上,分別厚1.61米、1.3米,東、南二墻同厚0.55米。鋪房南北長4.75米、東西寬4.64米、高4.75米,為硬山黑活瓦頂小式磚木結構。鋪房無窗,東面開正門,西面設石制門框后門,門下設有帶兩個凹槽的挑檐石一塊,用以掛附繩梯與城墻頂面相通。鋪房頂面西北兩緣建有垛口墻。臺東面垛墻居中偏北開有0.6米寬的墻口,口下兩側設兩根帶雕飾的懸挑石,用以吊掛繩梯,供人上下。

角山實心敵臺,1986年山海關區人民政府照原樣修復,又為方便登臨,分別在東西兩面增設了上下鐵爬梯。在實心敵臺下,東來的長城直抵崖腳,然后以高約18米,近90°的崖壁為墻,在崖頂再建“小長城”與臺體相連,其即所謂的“山險墻”。

旱門10號臺

旱門10號臺,始建于明萬歷二年(1574年)。因地處山腳,臺基地勢較低,本不易防守,它卻巧用臺外溝壑,砌石高壘,以臺體形式出現,向外凸起,為旱門關的一個哨臺,給人以“嚴陣以待”之感。旱門10號臺面闊20米、高9米,臺東面墻向外凸出16.5米,呈階梯狀。第一階臺面寬11.2米,凹進8.5米后為寬9.6米的第二階,城臺面積326平方米。這是一座二層結構的空心敵臺建筑,一層樓高4米,內有磚砌兩個拱券室,每室長7.9。米、寬2.1米,各室間有拱墻相隔,有磚砌拱門連通,室內有一上樓通道,為五步條石臺階。樓四面設置箭窗9個,每窗寬0.6米、高1.2米,窗臺高0.7米。設門一個。樓體外墻壁厚達1.65米,全部使用400×195×100毫米的條磚壘砌。二層之上建有樓櫓(現已坍塌),還留有0.4×0.4×0.2米的方形礎石。樓櫓四周設置垛墻、射眼、出口嘴等設施。城臺南側開有一下城的券洞,有磚砌梯道可直通墻外戰墻之內。臺下的戰墻

長20米,呈橫折型,與戰臺合成一個小小的臺前防御工事。這是為緊迫之時近體防御戰所用。城臺內側有一長12米的坡狀馬道與城內相通,為專門運送武器、給養和士兵登城所用。旱門10號臺結構完備,是角山長城中占有突出戰略地位的一座敵臺。

旱門關

始建于明初,清初砌塞。其建筑分為城臺,城樓兩部分。城臺東西向,面闊10米、寬9米、高8.74米。中間為磚拱券門洞,三柱三袱。洞高5米、寬3.1米、深10.8米。原東口設木制鐵皮大門兩扇。臺上城樓為二層歇山黑活瓦頂箭樓,體量不大,早毀。旱門關外原有呈半月形的石砌戰墻衛護,現僅存遺址。

1986年山海關區人民政府修復旱門關,清除了洞內堵塞的磚石,修補了城臺兩側到券洞間的坍塌部分,補齊了垛墻和宇墻,重鋪了海墁磚,并在修復后的關門內外上部增添了兩塊石匾,鐫刻“旱門關”三個字。箭樓未予重建。

角山東11號敵臺

明隆慶四年(1570年),軍門譚綸、行參將管英主建,為二層九聯騎墻空心敵臺。典型的戚繼光敵臺建置。敵臺通高12.4米,下部為四層條石,中上部均為城磚砌筑。臺東凸墻外6米,西凸墻內1.5米。其中上部7.15米為樓體部分,而樓體一層地面較南面城墻頂面低0.75米,較北面城墻頂面低3米。

一層樓高3.95米,平面呈平行四邊形,東、西墻同長10.25米,南,北墻同長10.73米,四面墻同厚1.4米。西墻居中置一門,兩側置券窗各一,門外有六步石制臺階,供人上下。東墻置券窗三,北墻外凸部分置券窗、券門各一。南墻外凸部分置券窗二。樓內有東西向并排磚拱券室三間,長7.84米、高3.41米,寬由南向北依次為1.85米、1.9米和1.81米。兩道拱腳墻同厚1.5米,墻上分別設有券洞三個,高1.95米、寬0.97米,和三室共成“九聯”。地面為方磚鋪墁,在南、北墻腳和東墻腳,現有9個柱礎石遺存,樓內4個陰角由下到上,還有柱身窟洞可見,推斷九聯券洞敵臺的前身為面闊三間、進深三間磚木結構空心敵臺。

北券室靠西頂部有1.5×1米的入孔,以繩梯通樓的二層。二層平面亦呈平行四邊形,為一層帶收分的向上延伸,四周圍以垛墻。東西墻長10.07米,南北墻長10.1米,墻高1.81米、寬0.57米。入孔上、臺北側建鋪房一座,為硬山黑活瓦頂小式磚木結構。坐東朝西,面闊1.93米、進深3.3米、高3.2米,西墻居中置一門。二層地面以方磚鋪墁,與北面城墻頂面高差0.95米。在北垛墻西端開墻口設五級臺階通墻頂。再向北14.8米,城墻內側設十二級石磴臺階,可供上下。與此相對應,南面城墻與敵臺南墻相接處,于城墻內側設十一級石磴臺階,供人上下。

敵臺外側原建半包圍狀的戰墻一道,南、北兩端與城墻相接。墻總長42.5米、高2.5米、厚0.55米。城磚砌筑,上帶射眼,孔徑大小不一,皆為圓形,上、中、下三行呈梅花狀布置,現僅存基址和少許殘墻。

角山東11號敵臺修復前,臺體基本完好,一層箭窗磚砌體有部分殘損,北券室上部入孔殘破,地面墁磚基本全無。二層垛墻已無,海墁方磚無。鋪房已無,僅存四角礎石和墻基。

1987年山海關區人民政府對其進行修復,但鋪房未按原樣復原,暫以券洞替代。

角山月城

始建于明初,是一座設置在長城內側的小圍域。它北距大平頂510米,正當角山中部,為不規則的四邊形。其東、北兩垣即長城主線,夾角120°,分別長42米、30.5米;西、南兩垣為內墻,分別長30.3米、35.4米,寬3.3米、2.5米,占地面積約為1250平方米。城中原建有前后兩座面闊五間的硬山黑活瓦頂庫房。月城主要是角山長城防線存放糧草、武器、彈藥的地方,并為大平頂以東防線后勤供應的基地。城南墻置一門,外有山道通山下,道路以塊石、片石鋪面,十分方便。月城早已蕩然無存,現只能依稀看到部分墻基和碎磚、殘瓦。

角山美

始建于明初,據明嘉靖十四年《山海關志》載:“角山關,城北十二里角山之巔,長城補截山谷,迂回其上,聯設墩臺三座,以便瞭望。以上設守關官一員,以指揮或千戶充之,事統領于守備”。又載:“官軍四十四員名,軍器六十四件”。可見明代此關還屬要隘,清初則予砌塞。現僅存城臺遺址和西、東兩側殘墻。城臺向北內凸3米,面闊7.5米、臺殘高4米。臺下有城磚、筒板瓦和脊獸件殘件遺存,可斷臺上原建有箭樓。1986年在清理遺址中還發現數十塊大面帶有陽文的“中”字磚,系明早期遺物,但尚未找到關門洞遺址,待以后進一步發掘。

烽火臺

在關城東、長城外,由遠及近散設烽火臺10座,皆為明隆慶四年(1570年)總兵戚繼光所建。現保存較完整或雖殘破但仍可見的有邊墻子烽火臺,歡喜嶺烽火臺。二里甸子東、西烽火臺,劉道莊烽火臺5座,其余已蕩然無存。

九門口長城坐落在河北省山海關區與遼寧省綏中縣接界之處,末端又置河北撫寧與綏中交界處。全長近7公里,主要脈絡呈南北走向。長城自尖山山脈海拔378米的峰巔急轉向北,山勢逐漸升高,長城也隨之起伏盤旋。這里長城蜿蜒,敵樓林立,與峰巒相映,大有“山舞銀蛇”的氣勢。

九門口長城主要包括五道樓、棗山區段和九門口三部分。

五道樓

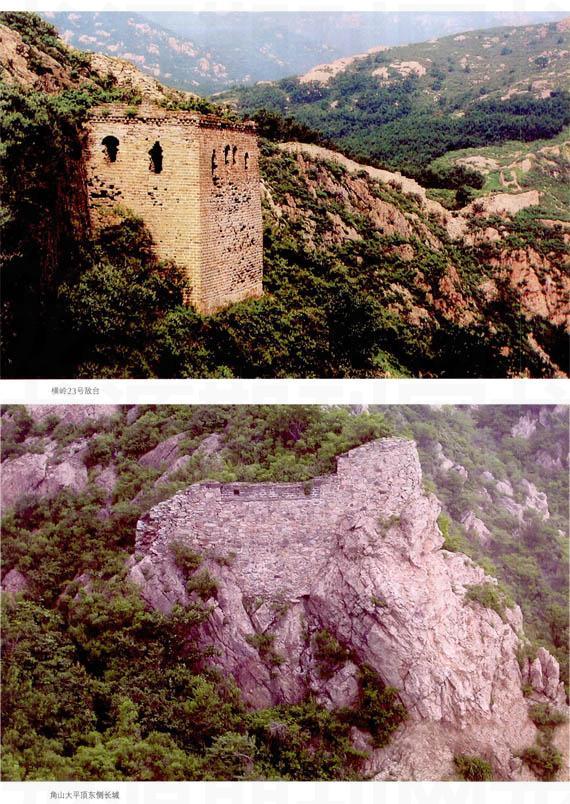

五道樓是指尖山以北560米地段內的長城所串聯的5座敵樓。是歷史上延續下來的稱號。這5座敵樓此起彼伏,好象五線譜上的音符,有著獨特的韻律。五道樓多建于明隆慶年間,是明代中葉的重點防御地段之一。

尖山19號敵臺,始建于明萬歷十五年(1587年),由軍門王一鶚、行參將谷成功主建。敵臺為正四棱臺狀,臺基平面每邊長10米,臺高9米,磚石砌臺體。

臺上建有敵樓。為三室,高3米,每室規格為7×1.5米。敵樓墻體厚達1.5米。開有石制樓門一座,箭窗9個,完全是空心敵樓模式。樓上建有雉堞、鋪房等。敵臺之上還保存有明代石制旗桿座一尊,其規格為0.6×0.5×0.32米,長方體的中部有一插桿圓孔。

松山東20號敵臺,始建于明隆慶三年(1569年)。臺面呈長方形,長11米、寬10米、臺面高9米,規模較尖山19號臺大,是五道樓中建立較早的一座。空心敵樓建制,敵樓內高2米,有3個拱券式室,每室長7.4米、寬2.1米。敵樓墻厚達1.8米,是五道樓中最墩實的樓壁。樓壁上開設磚拱券門一座,箭窗14個。樓上平臺四周垛墻、射眼等設施齊全,現存垛口17個,射眼18個,垛墻之上有拔檐裝飾。該臺為尖山區域重點防御工事,臺體規模在五道樓中居第二位。

松山21號敵臺,距松山東

20號敵臺170米、松山西22號敵臺187米處。該臺建于隆慶五年(1571年),由軍門劉應節、行參將管英主建。臺體高8米、邊長6.5米,為正四棱臺狀,磚石結構,磚石砌體各占一半。臺上建空心敵樓一座,高3.3米,內有2座拱券室。設石門一座,箭窗9個。樓體下部是13層條石砌筑的臺體,石砌體高4米,條石大者長度超過2米。樓檐飾有菱角牙子。有梯道通向臺頂,其它設施結構同前臺。這是五道樓中規模最小的一座。

松山西22號敵臺,建于明隆慶四年(1570年),由軍門譚綸、行參將管英主建。臺體規模在五道樓中居首位。臺面呈長方形,長12米、寬11.5米、臺高8.5米。磚石砌壘,磚砌臺體占86%。空心,樓內有拱券室三間,因年久失修,樓體已塌圮,現僅保存有四層條石砌筑的臺體,樓南坍塌嚴重,北側留有高1.2米、厚0.4米的垛墻殘體以及部分垛口、射眼及拔檐等。臺上其它設施已無跡可尋。

橫嶺23號敵臺,始建于隆慶三年(1569年),由譚綸、莫如德主建。臺基平面近似正方形,即為11×10.5米,臺高7米。臺體為磚砌體,臺基下僅有一層條石,高僅0.4米,其余全部磚包,內以塊石填充。敵樓中空,高2.5米,設有3個拱券室,西面開設石門一個,箭窗6個。樓臺之上有垛墻、射眼等設施。該臺距松山西22號敵臺100米,形成聯防。兩臺之間有弓狀戰墻防衛,戰墻高2米、厚1.5米、長194米。臺體西北與山崖相接,此段以山為墻的石崖長為15米。5座敵樓以長城串聯,樓間的城墻全是毛石砌體,規模不一。高2~7米、寬1.5~4.2米。一般內墻又較外壁為低,高差1.5~2米。但墻頂平整,略有坡度,以泄雨水。墻壁雖為毛石砌筑,但壁表光滑平整,有收分。墻頂之上的堞垛、宇墻也是石制。墻體中部以塊石夾碎石填充,以少量灰土灌縫。城墻頂面海墁以石鋪砌,只有敵臺之處可見城磚鋪砌。在尖山西北有98米地段無墻,而是借山為墻,以山為險。橫嶺22號臺以西亦是如此,然后接炮臺山城墻。

棗山區段

這段長城由炮臺山起經棗山至塔山,全長近6公里,以山為墻部分占一半多。其中海拔903米的塔山南北兩側以山為墻,借山為險的地段長達2.8公里。這種山墻多是沿山梁起伏,利用陡崖的落差、山澗的峭壁巧妙結合而形成險塞。真可謂鬼斧神工,自然天成。在山墻之間的人造石墻隨機而入,越發顯得粗放。墻兩壁以毛石、片石砌壘,中間堆石為墻。有的地段則全是干砌片石,表面并不十分平整。這段長城中的墻體平均高3.7米,外墻壁最高處不過4.6米,內外壁高差1~1.5米。墻基平均厚3.6米,頂面最寬處4米。墻頂之上有垛口、宇墻、出水石嘴等設施。這些設施有磚砌的,也有石筑的,墻頂面也有以二至三層磚鋪面的地段,但很少。該段長城主要是以山為險,敵臺建置甚少。據實地踏勘,僅在炮臺山發現一座敵臺。它建在497米高的山巔之上,與五道樓相距680米。敵臺規模不大,臺基長10米、寬6.5米,下有七層條石砌壘,內以碎石填心。上部臺樓均已損壞,其詳細情況已無跡可考。在棗山東還建有烽堠一座,距城墻300米左右。臺體保存完好,臺高8米、東西長10米、寬6.9米。臺下以九層條石砌筑,石體部分高近3米,條石以上為青磚包砌,內以碎石填充。棗山段長城是自然天塹的集中區段。過河城橋,形成了獨具一格的長城險隘。九門口的構成主要有長城、城橋、一片石、圍城、九門敵臺等。

城橋是九門口的主體工程,它是建筑在九江河上,橫跨江面的過河城橋。橋兩端落在岸上,與岸上建的小圍城相連。小圍城呈長方形狀,東西長16米、寬12.2米。圍城的東墻與城橋連結,并為橋墩邊臺。臺上建有亭樓,臺內有拱券狀通道連通臺頂。現在還可見到樓墻基礎及樓上覆瓦等遺存。圍城的其它三面開有拱券炮洞7個。城墻下以五層條石砌壘,石體部分高1.7米。券洞高1.9米、寬1.17米、深3.5米。外側以射孔形式出現,射孔寬0.22米、高0.29米,孔窗全部為花崗石砌筑。圍城上部是城磚砌體,城上有垛墻、宇墻、海墁磚面。圍城內中空,內天井近似正方形,兩臨邊分別為7米、6.9米,可容十眾人守戰活動。整個圍城結構獨特,功能明確,兩個圍城相輔相成。在平面布局上又完全凸出城橋之外,既是城橋的橋頭堡,又是九江河的封鎖口。

城橋始建年代尚須進一步考證。據碑文記載,其中一次修復工程在明天啟六年(1612年),距今已有360多年,始修時間應早于這個年代。

城橋河心之上建有8座橋墩,橋為九孔,每孔寬5.8米。橋墩下是以塊石、白灰、木樁構筑的基礎。基礎樁分布密集,每樁長2.7米,樁間夾石。樁頂距河床地表0.5米,夯筑塊石,白灰質地密實、堅硬,連結牢固。整個基礎深達3米有余。基礎之上的橋墩磚石砌筑,平面略呈梭形,墩長23.1米、寬6.46米、高8.57米。橋墩分水尖呈60°夾角,墩體下半部以十一層條石砌筑,石墩高4.26米。石上砌有高4.5米的磚墩,中間則是塊石,卵石,灰土填充。過水券洞寬5.74米,條石鋪面,以鐵鉚相嵌接。每個鑄鐵鉚重達5公斤左右,橋孔券上為磚結構,五柱五袱,券厚1.5米。洞內有門軸石,軸石長0.8米、寬0.4米,為安裝水門而建。門的型制及結構已無跡可考。