長城.絲路.大運河:線路遺址,縱橫國土千萬里

郝敏敏

踏遍長城萬里遙

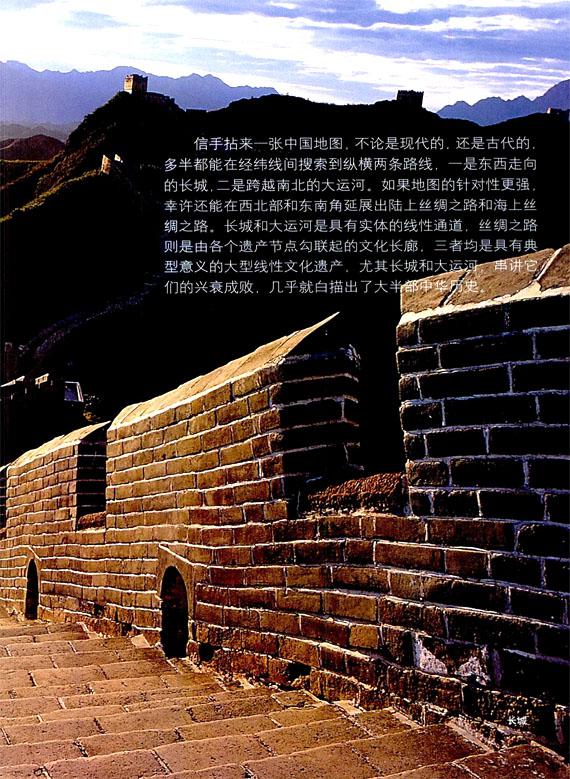

2008年10月,我在長城第一墩。

眼前就是一座褐黃色的土包,平平無奇,黃土夯筑的表面被風(fēng)沙剝蝕得溝壑分明,把它看作黃土高原上的一個尋常土墩也是可以的。我們的司機李師傅從嘉峪關(guān)關(guān)城載我們到此,他說:原來的墩臺比現(xiàn)在的高壯方正許多,西側(cè)還有由關(guān)城而來的長城與它相連,但這些年風(fēng)吹雨打,加上從前還有游人攀爬,墩臺的頂部早就剝落,就剩下了這個土墩。

墩臺殘破,黃土背天,此情此景若用蜿蜒如龍、氣壯山河等慣常形容長城的詞匯來描繪是很不相當(dāng)?shù)模滋拿枋鰬?yīng)該是蒼涼或蕭颯。然而墩臺身后的峽谷如削,祁連雪山巍然默立,討賴河在峽谷中汩汩流淌,周圍景觀又似乎暗示著歷史天空中遠(yuǎn)去的金戈鐵馬,那些曾經(jīng)雄壯磅礴屬于長城的鼓角錚鳴。

1987年,長城作為中國第一撥申報世界文化遺產(chǎn)的歷史古跡,輕松申領(lǐng)了世界文化遺產(chǎn)的頭銜。然而,長城的文物保護之路僅僅拉開了序幕一角。時至今日,長城的保護規(guī)劃都只是局部的某幾段、某幾點。長城萬里,本是跨越河北、陜西、內(nèi)蒙古、甘肅等近十個省級單位,但許多居住長城沿線的農(nóng)民都不知自己身倚長城,當(dāng)徒步調(diào)查的志愿者在當(dāng)?shù)卦儐栭L城的遺址,老鄉(xiāng)們多半會回答:找長城?長城在北京啊!

不僅線路破碎,大半穿越崇山峻嶺的長城實乃殘垣斷壁無可覓蹤,連山海關(guān)這樣的國家文物保護單位,保護規(guī)劃原先也只有關(guān)城,沒有敵臺、哨墻、烽墩等附屬防御工事。關(guān)城外不到一公里,就是秦皇島市的工業(yè)區(qū),周圍的環(huán)境滄海桑田變化,山海關(guān)實則如涸澤之鯉,龍陷淺灘。

“遠(yuǎn)看長城,它像一條長龍,……從東頭的山海關(guān)到西頭的嘉峪關(guān),有一萬三千多里。”這句摘選于小學(xué)四年級課本《長城》一課的語句,是對長城最普泛的介紹。更詳細(xì)地說來,東起山海關(guān)西至嘉峪關(guān)的長城指的是歷代長城中的明長城。自從明成祖朱棣遷都北京,長城拱衛(wèi)京畿、鎮(zhèn)守朔漠的軍事作用就更加凸顯。明長城自東向西,分為九邊十一鎮(zhèn):遼東、薊、宣府、大同、太原、榆林、寧夏、固原、甘肅;明嘉靖年間,為了加強京師防務(wù)和保護帝陵,北京西北和西南又增設(shè)了昌鎮(zhèn)和真保兩鎮(zhèn)。

歷史遺跡所享用的保護形式和規(guī)模直接影響民眾對文物本身的認(rèn)識,譬如明長城九邊十一鎮(zhèn)的信息點鮮為人知,與長城全線保護規(guī)劃的缺位不無關(guān)系。國際文保界對線路遺產(chǎn)的提倡正是給長城保護提供了新的契機。惟有貫通萬里線路,長城諸段才不只是停留于教科書上的呆板宣號或消逝于時間車輪的滾滾塵埃。出于相似的考慮,2007年起,國家文物局聯(lián)合國家測繪局全線勘察明長城,經(jīng)歷兩年的田野調(diào)查和實地測量,2009年4月18日,國家文物局和國家測繪局首次公布明長城的總長為8851.8公里,其東起遼寧虎山,西至甘肅嘉峪關(guān),自東向西行經(jīng)遼寧、河北、天津,北京、山西、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、甘肅、青海10個省級行政區(qū)的156個縣域。

革命尚未成功,其實,長城應(yīng)實現(xiàn)的擴展工程還有更多。明長城僅是歷代長城里極為年輕的一員。長城的修建跨越上下三千年,幾乎貫穿了中國社會的整個封建史,不管是統(tǒng)一的王朝還是短暫的割據(jù)王國都有豐富的修筑長城的記錄,自西周以降,屈指算來:春秋戰(zhàn)國長城、秦長城、漢長城、南北朝長城、隋長城、金長城、宋長城、明長城、清長城……近年以來,不斷有民間人士或?qū)I(yè)學(xué)者在陜西華山、山東青島、湘西鳳凰等地發(fā)現(xiàn)歷代長城的遺跡,也許我們可以期望:不久的未來,長城家族能實現(xiàn)“大團圓”,中華大地上真能實地留存出一份完備的長城檔案供后人觀瞻。

千里通波大運河

一闋長城謠,半部華夏史。除了長城,中國境內(nèi)還有哪些線路遺產(chǎn)曾左右國運,歷盡興旺衰敗?答案自在人心——絲綢之路、大運河。

絲綢之路堪稱是迄今世界上規(guī)模最大的文化線路遺產(chǎn),起始于漢,鼎盛于隋唐時期,宋代以后有了新的發(fā)展(延伸出海上之路)。從長安到羅馬,絲路歷經(jīng)2000多年,各國商旅貢使經(jīng)常沿著此線往來,逐漸成為國際固有的旅行線路。通過絲路,不僅東方的絲綢、茶葉、瓷器傳遞到了西方,西方的造橋術(shù)、掛毯織造、葡萄種植進入了東方,還有中華文化、印度文化、波斯文化、阿拉伯文化、古希臘文化、古羅馬文化……都在這條路上并行不悖。穿越亞歐非三大洲,絲路溝通西方資本主義時代前各國各民族的聯(lián)系往來,早已超越了具體一國意義,是國際性的歷史遺產(chǎn)和文化財富。根據(jù)考古學(xué)研究所展示,我國境內(nèi)的絲綢之路,主要集中在三條路線上:一是由長安、洛陽經(jīng)河西走廊到西域的“沙漠絲綢之路”;二是我國北部的“草原絲綢之路”;三是東南沿海的“海上絲綢之路”。尤其第一條絲綢之路,2002年以來,在聯(lián)合國教科文組織的推動下,中國聯(lián)合中亞五國(哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦)共同申報世界文化遺產(chǎn),目前已經(jīng)進行到申報工作的最后實質(zhì)階段,預(yù)計2012年世界遺產(chǎn)協(xié)會將對其進行最終表決。

至于大運河,這是我國境內(nèi)唯一能與長城日月雙輝的大型人造工程。比照長城,大運河有相似的身世。如果修筑長城所能聯(lián)想到的暴君是秦始皇贏政,那么與大運河劃線的暴君就是隋煬帝楊廣。長城的最早修建記錄可推算到公元前7世紀(jì)的楚國,“楚盛周衰,控霸南土,欲爭強中國,多筑列城于北方”,而公元前486年,吳王夫差開鑿從揚州到淮安的“邗溝”,這是大運河最早的一段。公元13世紀(jì)以后,朝廷定都北京,長城和大運河迎來了各自的光輝歲月:明長城修建起盤旋萬里固若金湯的九邊十一鎮(zhèn);元朝挖鑿濟州河、會通河、通惠河,京杭運河全線貫通,杭州的漕船可長驅(qū)直入京城碼頭。如果說長城如父,那么大運河如母,前者冷峻主征伐,長城內(nèi)外殺聲隱隱,后者溫婉主孕育,大河兩岸波光瀲滟。

京杭運河全長約1794公里,自南向北溝通了錢塘江、長江、淮河、黃河、海河五大自然水系,它的建成無疑是人類水文治理史上的壯舉。明清以來,繁忙的大運河更是將富庶的江南與帝國心臟緊密相連,帶動了沿河城市的整體興盛,其文史意義早已超脫槳聲燈影的本體。然而直到2006年,大運河的命運才真正引得重視,國務(wù)院將京杭大運河整體公布為全國重點文物保護單位,同年底,國家文物局將大運河列入申報世界文化遺產(chǎn)的預(yù)備名錄,啟動大運河的申遺之路。

2008年,大運河沿線30多個城市的代表在揚州簽署“大運河保護與申遺——揚州共識”,大運河大型線路遺產(chǎn)的聯(lián)動陣營就此形成。自南向北的6省2市,浙江、江蘇、安徽、河南、山東、河北、天津、北京,先是開始普查大運河遺產(chǎn)家底,然后集中匯報啟動綜合治理方案。根據(jù)部署,大運河將在2014年申報世界遺產(chǎn),其中,2009~2010年為申報工作的啟動階段,2011~2012年為保護、整治階段,2013~2014年為申報階段。

圍繞大運河,有眾多龐雜紛繁的研究課題需要解碼:魯西山麓呈帶狀湖群的微山湖、昭陽湖、獨山湖、南陽湖與運河的關(guān)系;兩淮鹽商為迎接乾隆南巡所修建的運河行官現(xiàn)狀如何;儒釋道伊斯蘭教天主教等宗教在運河沿線是怎樣傳播……專業(yè)問題有待專業(yè)人士的探索,然而,對于普羅大眾而言,更激動人心的也許是“大河小道”的開辟。一向積極參與大運河調(diào)研的中國文化遺產(chǎn)研究院客座研究員齊欣先生曾撰文熱情宣稱:“從現(xiàn)在開始的3至5年間,在中國大運河上,將會迎來一個‘行走的時代。我們要在2012年前,借助民間的力量,開拓出一條沿大運河可以騎行或徒步的小路一‘大運河遺產(chǎn)小道,簡稱為‘大河小道,它無疑將是世界上最長的多功能遺產(chǎn)小道,一路的氣候、景觀、風(fēng)情完全不同,更不必說能夠鏈起沿岸的近萬處古跡和自然風(fēng)貌,了解或重溫公元前486年至今2500年的中華歷史與傳奇。”

在此,熱盼“大河小道”的誕生。

什么是線性文化遺產(chǎn)?

“線性文化遺產(chǎn)”這一概念由“文化線路”衍生并拓展而來,是近年國際文化遺產(chǎn)保護領(lǐng)域的熱門詞匯。1998年,國際古跡遺址理事會(ICOMOS)成立了文化線路科學(xué)委員會(CIIC),標(biāo)志著“文化線路”作為新興遺產(chǎn)形式被國際文保界所認(rèn)同。2003年,CIIC將“文化線路”定義為:“是一種陸地道路、水道或者混合類型的通道,代表人們的遷徙和流動,代表一定時間內(nèi)國家、地區(qū)內(nèi)部或國家、地區(qū)之間人們的交往,代表多維度的商品、思想、知識和價值的互惠和不斷的交流。”

在目前的世界文化遺產(chǎn)名錄中,桑地亞哥朝圣路(西班牙)、米迪運河(法國)、阿姆斯特丹防御戰(zhàn)線(荷蘭)、塞默林鐵路(奧地利)、大吉嶺鐵路(印度)、乳香之路(阿曼)、印加之路(南美洲)都是典型的線性文化遺產(chǎn)。我國歷史悠久,境內(nèi)亦有豐富的線性遺產(chǎn)資源,長城在1987年就已納入世界遺產(chǎn)名單,京杭大運河、絲綢之路(陸路段)的遺產(chǎn)申報工作目前籌備到最后階段。除此之外,茶馬古道、秦直道、黃河棧道、京西驛路等諸多歷史路徑也日漸進入公眾視野。