向南極

李東風(fēng)

南極!科學(xué)家探索的圣地

南極!一個可望不可及的地方。

南極!一個讓無數(shù)人心馳神往的冰雪世界。

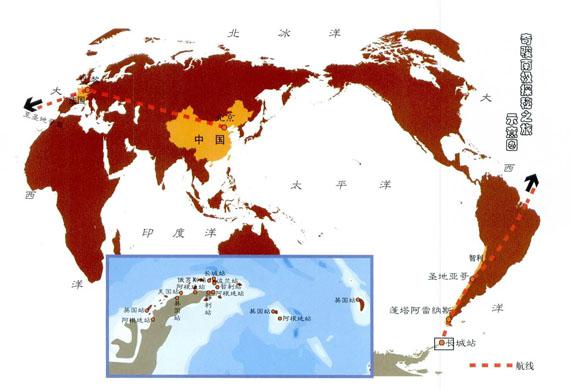

為期22天的“奇駿南極探秘之旅”,我有幸作為中央電視臺科教頻道的工作人員參與其間。中國法國智利南極,我輕易地飛越了四大洲,最重要的是,我將自己遠行的夢想照進了地球的最南端。

出發(fā)前的一個多月,我推掉所有的工作,養(yǎng)精蓄銳,幾多興奮幾多忐忑。興奮的是南極的遙遠神秘,那里有可愛的企鵝,藍色的冰山,絢爛的極光……忐忑的是很多人告訴我南極的冷,年平均氣溫在零下20度左右,冷得能凍掉胳膊凍掉腿。而我知道比南極的冷更可怕的是南極的“殺人風(fēng)”,一年8級以上的大風(fēng)有300天,平均風(fēng)速19.4米/秒,據(jù)法國迪爾維爾站觀測到的最大風(fēng)速是100米/秒,相當于12級臺風(fēng)的3倍。有位日本科學(xué)家在南極昭和站出門喂狗時突遇大風(fēng),瞬間就被大風(fēng)刮到四五公里以外的冰柱上,幾個月以后人們才找到了這名科考隊友冰凍的尸體。

啟程的時間確定為1月15日。

南極的天氣,孩兒的面

1月21日晚8點,拍完智利百內(nèi)冰川,天仍然很亮,機場方面突然通知我們明天下午的飛機可能提前起飛,讓我們務(wù)必在第二天凌晨6點之前趕到蓬塔機場候機。大家突然安靜了下來,豎著耳朵聽著對方更詳盡的解釋,因為期盼已久的南極離我們越來越近了。興奮、激動、緊張一直伴隨著我們。百內(nèi)冰川到蓬塔機場路程需要6個多小時,我們決定晚飯后連夜趕路直奔機場。汽車在伸手不見五指的草原公路上急駛,大家酣然入睡,除了汽車帶起的風(fēng)聲,車內(nèi)再也聽不到同伴往日的說笑聲。的確,以前所有的準備、所有的期望不就是為了明天真正踏上南極這塊神秘土地嗎?愿伙伴們睡個好覺……

6點鐘我們準時趕到蓬塔機場,接下來就是漫長的等待。直到10點半,機場工作人員才通知我們說:氣象云圖顯示,由于南極喬治王島上空有氣旋,并伴有大雪,不能飛行,起飛要看明天天氣再定。我向外看去,這時的阿雷納斯機場候機樓外一派陽光明媚,想象不到南極卻是陰云密布、大雪紛飛的天氣。我想,這可能就是南極,與眾不同、不可捉摸、變化難測。隨隊科學(xué)家劉小漢講,南極的天氣就是小孩子的臉,說變就變。那里時而風(fēng)雪交加,時而陰云密布,時而又陽光明媚,他曾經(jīng)因為天氣原因在南極苦等13天不能出來。這時總領(lǐng)隊“老測”在南極長城站的朋友發(fā)來一條短信:“南極今天天氣不好,是否能來,這要看你們的運氣,飛行員的勇氣!”

企鵝日記

經(jīng)過30個小時的等待,我們終于獲天公垂憐,乘機抵達了南極菲爾德斯半島,長城站的站長親自將我們接回駐地。稍事休整,第二天我們就將前往此行的第一個考察點—企鵝島。

企鵝島又叫阿德萊德島,就在長城站的對面,中間由一條內(nèi)陸海隔開。天放晴時遠遠地能看見一些小動物在島的邊際晃動,那大概就是企鵝了。有一條沙壩連接陸地和小島,南北長約一公里左右。一般在智利時間早上10點左右,海水退潮,弧形的沙壩漸漸露出海平面,人們方能進入企鵝島。

企鵝島已被列為“南極生物保護區(qū)”。一般一個島上只有一種企鵝,而企鵝島卻有三種企鵝:阿德雷企鵝、帽帶企鵝和金圖企鵝。企鵝島目前由智利和阿根廷共同管理,不經(jīng)允許是不能隨便上島拍攝的。島上的規(guī)定多多:不得給企鵝投食、拍攝保持5米以上距離、不能在島上久留等。經(jīng)過批準,我和同事霍明背著沉重的攝影器材徒步進島拍攝。為避免踩踏生長緩慢(一年才長一厘米左右)的綠色草甸和地衣,一路上我們都小心翼翼盡量繞路。在我們的頭頂不時有賊鷗在盤旋騷擾,賊鷗自認為是南極的主人,對我們這些外來者的突然造訪很不習(xí)慣,常以空中俯沖拉屎的方式對我們進行“人身攻擊”,霍明因躲閃不急,身體多處“中彈”。

與賊鷗相反,企鵝倒是笑迎客來,大膽一點的企鵝更會神氣十足地徑直走到我們跟前,用疑惑的眼光打量著我們。企鵝是天才的“演員”,鏡頭感很強,只要攝影機對準它,不管怎么拍,它都從容不迫在你面前盡情展示自己的風(fēng)采,忽爾扇動翅膀,忽爾快速奔跑。有一只大膽的企鵝用紅嘴輕啄我的褲腳,我清楚地看見它的頭頂有一條白色的杠杠,像油畫上重重的一抹亮麗的白色。

一月正是南極的夏天,也是企鵝換毛的季節(jié),島上到處都漂有企鵝羽毛。脫掉神氣的“燕尾服”,企鵝儼然苗條了許多,脖頸上僅有的絨毛像圍了一條灰色的高級圍脖,顯得更加高貴帥氣。在企鵝島上,信天翁和賊鷗是企鵝的主要天敵,我們看見一具非常完整的企鵝骨架,極地專家劉小漢解釋:這應(yīng)該是信天翁的“杰作”,信天翁的嘴像刀片一樣鋒利,它吃法獨特,美餐后基本能保持一具完好的企鵝尸骨。

夢中的藍冰

來南極之前,有人告訴我這里的冰是藍的,我很訝異,因為依照常識,冰大都是無色的透明的晶體,所以在北京的時候我一直在想,一直在猜,一直夢著南極的藍冰。

天晴了,我們在喬治王島遠眺柯林斯冰蓋。白白的冰帽美侖美奐,太陽將一束追光照射在冰帽上,優(yōu)美的弧線勾勒出柯林斯冰蓋的全部。

我們前往柯林斯冰蓋上的烏拉圭站訪問。一路上已看不到太多的冰雪,地形地貌好似我們國家青藏高原的可可西里一樣。不遠的柯林斯冰蓋,不知是天氣的原因,還是我以前想象得太好,近看已經(jīng)沒有厚厚的白雪,更談不上藍色的冰,看到的只是有點發(fā)臟的薄冰和不停流淌的冰水。由于氣候變暖,溫度上升,南極冰雪融化水量很大,水流沖出很多大的冰洞,大的水流幾乎變成不可阻擋的河流,河流力量之大從攤在地面上的石頭就可知曉,小的如拳頭,大的幾個人也很難抱起,許多石頭夾帶泥沙被冰水推入大海。據(jù)烏拉圭站的工作人員講,幾年來這里的雪線已經(jīng)退去了好幾十米,裸露出黑色的泥土和石頭,從前這里企鵝很多,現(xiàn)在只有少數(shù)企鵝才光顧。氣候變暖的趨勢,可見一斑!

藍冰,是冰雪經(jīng)過幾千年的覆蓋積壓而形成密度極大的冰山,太陽下,冰山反射出藍色,因此得名。遺憾的是,這次南極之行,藍冰一直“藏在深閨人未知”。不過峰回路轉(zhuǎn),我們由南極返回智利百內(nèi)冰川補拍鏡頭,終于得償所愿看到了藍冰。

我們在一個叫灰湖的小碼頭上船,因為開始水淺,只能行駛小船,大家只好擠在一起向遠處的沙壩靠攏,然后在沙壩換上大船再向有藍冰的方向前進。據(jù)說沙壩這個地方從前也是冰川,只是兩年前冰川融化了才變成現(xiàn)在的灰湖。上了大船,迎著湖風(fēng)向縱深開進,一些殘冰不時從船邊劃過,有些已經(jīng)泛出淡藍色,湖周圍的高山也已不是白雪皚皚的景象,灰黑色的背景倒襯出湖水上藍冰的亮麗。大約行駛了二十多分鐘,有人在船頭呼喊:“藍冰!藍冰!”大家蜂擁沖出船艙,跑向甲板,我驚呆了,近在咫尺的藍冰像一排排天公雕琢的藍色美少女,婀娜多姿,嫵媚動人。我被眼前的藍震撼,這不就是我夢寐以求的藍冰么,藍得發(fā)紫發(fā)綠,藍得發(fā)暈,藍得讓人想哭!我來不及放好三腳架就急不可待開機拍攝,全景、中景,近景,推拉搖移無所不用。我們的船從一塊形態(tài)奇異的巨大藍冰旁劃過,我看清楚了藍冰是透明的,像一顆巨大的翡翠寶石,晶瑩剔透。突然,轟隆一聲,可能是我們過于嘈雜的聲音驚擾了寂靜的冰川,遠處傳來冰架倒塌的聲音,碎冰從冰山上瀉下墜入灰湖,然后又變成浮冰和湖水,慌亂中我沒能抓拍到這驚爆的瞬間,可惜之至。

船長聽說我們來自遙遠的中國,特意拿出自備的果酒加入千年藍冰,款待我們這些遠方的客人。冰塊加在酒內(nèi)發(fā)出噼噼啪啪的開裂聲,非常悅耳。不知怎的,我憑空生出一種不知所措,冰架還在倒塌,冰川仍在退縮,以后是否還能喝到千年鑄就的冰塊?我不知道。站在甲板上,迎著湖風(fēng),對看著湖光山色,別樣滋味涌上心頭:如果那樣,我寧愿不要看到藍冰,讓它永遠成為我心中的一個夢。