上海市黃浦區2005—2007年急性病毒性肝炎疫情分析

顧麗娟 沈福杰 郭 亮 王 曙

長期以來,急性病毒性肝炎(急性肝炎)發病率高居我市法定報告傳染病前列,成為危害人民健康和影響經濟發展的重要社會問題。現對2005--2007年黃浦區急性肝炎疫情特征進行分析,為開展防治工作提供依據。

1材料與方法

1,1資料來源

急性肝炎疫情數據來自中國疾病預防控制中心國家疾病報告管理信息系統。人口數據來自上海市公安局黃浦分局。

1,2急肝診斷依據

執行2000年全國病毒性肝炎會議制定的診斷標準。

1,3統計方法

所有資料輸入Excel軟件,運用描述流行病學方法進行統計分析。

2結果

2,1疫情特征

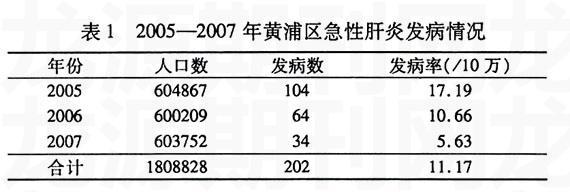

2,1,1流行概況2005--2007年黃浦區共報告急性肝炎202例,平均年發病率為11.17/10萬。2005年發病率最高,為17.19/10萬,2006年為10.66/10萬,2007年最低,為5.63/10萬(表1)。3年內發病率呈明顯下降趨勢。

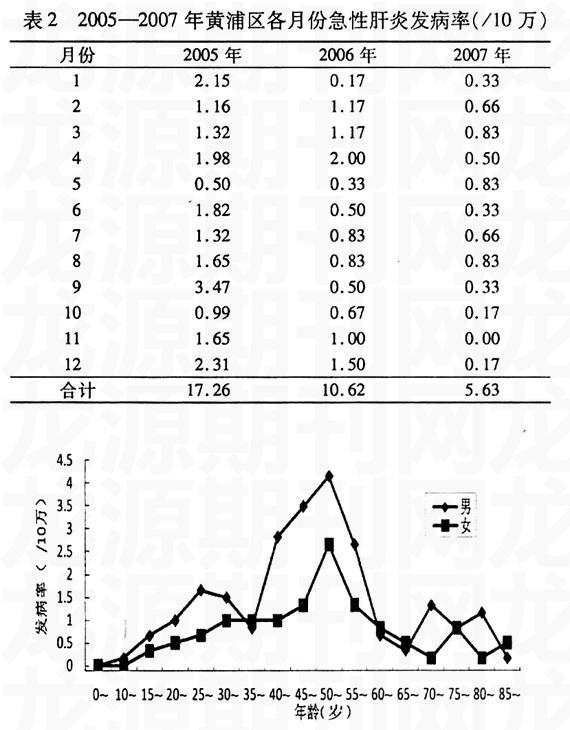

2,1,2季節分布2005年1月發病率較高,5、10月為發病低谷,3—4月、6月以及8—9月、10—12月發病率均呈上升趨勢,其中9月驟然上升,發病率為3.47/10萬。2006年的發病率除4月較高外,總體較平穩。2007年各月份總體低發,但3、5、8月相對高發(表2)。

2,1,3人群分布男性發病率總體高于女性,男、女發病率分別為14,43/10萬、7,86/10萬。20歲以下人群發病率較低,35-60歲人群發病率較高,其中50-55歲年齡組人群的發病率最高(圖1)。

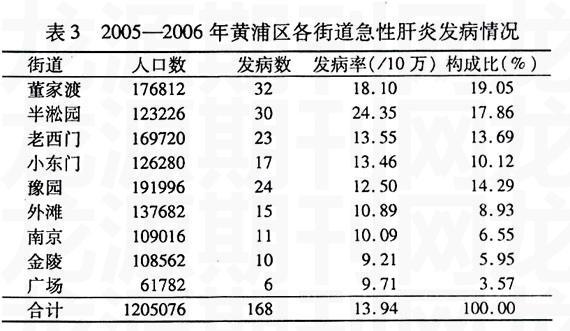

2,1,4地域分布黃浦區2005--2006年共有9個街道。半淞園街道發病率最高,達到24.35/10萬,其次為董家渡街道,為18.10/10萬,發病率最低的為金陵街道(表3)。2007年由于黃浦區區域劃分的變化,其下9個街道合并為6個。半淞園街道仍然高居發病率之首,發病率達到14.20/10萬,發病數占該年全部發病數的41.18%,其他各街道發病率相對較低(表4)。

2,1,5職業分布離退休人員的發病比例最高,共68例,占總數的33.66%,其次為家務或待業人員,共42例,占20.79%。工人與干部職員也有較高發病比例,分別為14.68%、11.47%。兒童、漁、牧、農民均未見發病。醫務人員發病率為1.38%。

2,2病原學分型情況

從1994年起,區疾控中心對黃浦區監測點傳染病醫院的急性肝炎住院病人進行病原學分型,分型率為99.29%。甲肝發病最多,總構成比為29.45%,其次為乙肝,占20,43%,未定型病例占21.61%,戊型肝炎占18.54%,其他幾種肝炎報告例數較少(表5)。

14年來,各型肝炎構成每年都有變化。甲肝總體呈下降趨勢。乙肝自2001年后呈明顯的逐年增加趨勢,在2007年的急性肝炎病例中。已有57.30%為乙肝。戊肝與未定型肝炎也較為常見,其中未定型肝炎比例在1994年最高,達N43.14%。后總體呈下降趨勢,2007年僅為8.99%(表5)。

3討論

本文資料顯示,我區40-59歲人群為急性肝炎高發人群,15歲以下青少年急性肝炎發病率較低。這與乙肝疫苗的接種有關,有資料表明,兒童接種乙肝疫苗是預防和控制乙肝感染的有效手段。不同年齡段基本上都是男性感染率高于女性,這可能與男性接觸外界危險因素機會較多有關,如外出就餐次數、接觸日常生活中污染水源機會較多等。各街道中,半淞園街道發病率較高,在這一街道應加強管理、監督與健康教育,提高群眾的自我防護意識。另外,外灘、小東門街道的發病率也較高,可能與人流量較大有關,需加強公共場所、食品衛生的管理,做好監督工作,控制急性肝炎的發病與流行。

未定型病例的減少,與診斷水平的不斷提高有關。本文急性肝炎病原學分型結果顯示,近年來我區未定型病例構成已達到低于20%的標準。

隨著人們生活衛生狀況的不斷改善,特別是近10年來上海地區人群甲、乙型肝炎疫苗的廣泛接種,急性肝炎的發病率已明顯下降。1992--1995年全國病毒性肝炎血清流行病學調查顯示,人群乙肝病毒攜帶率為9.75%。2005年本市傳染病疫情資料顯示,全市乙肝發病率為21.39/10萬,人群乙肝病毒攜帶率已降為6.70%,肝炎的防治工作效果顯著。但由于現代社會節奏加快,人群間接觸機會增加,急性肝炎感染的構成狀況及流行病學特點發生了變化。因此,建議相關部門加強食品衛生、環境衛生和傳染病防治監督的力度。加強對人群的健康教育,控制急性肝炎的戰役一定能取得最終的勝利。