1957~2009:半個(gè)世紀(jì)的大明宮考古與考古人

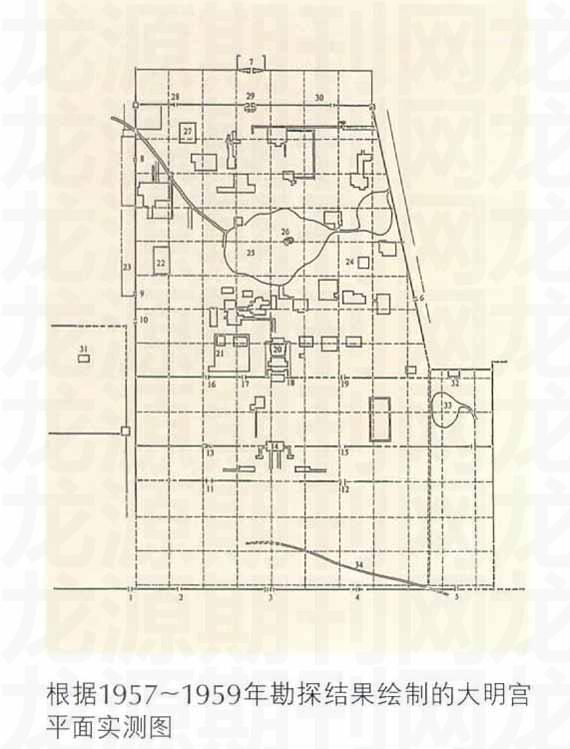

往事越千年,到了20世紀(jì),飽經(jīng)歲月滄桑、歷經(jīng)戰(zhàn)爭(zhēng)洗禮的大明宮遺址,除了幾處斷垣殘壁和殿基土臺(tái)以外,建筑殘余都已湮沒(méi)于農(nóng)田之下。時(shí)至1957年,大明宮遺址的命運(yùn)轉(zhuǎn)折終于來(lái)到了。西安市北郊百姓驚訝地看到,北京來(lái)了一隊(duì)人馬,終日拿著長(zhǎng)桿鐵鉆,架著三角平板,出沒(méi)于田間地頭,還不時(shí)地寫寫畫畫,在溝溝坎坎和高高的丘堆間照相記錄。他們來(lái)自中國(guó)科學(xué)院考古研究所陜西第一工作隊(duì),正在尋找大明宮的所在。從此,歷時(shí)半個(gè)多世紀(jì)的大明宮遺址考古就這樣拉開了帷幕。大規(guī)模古代城址考古的首要任務(wù),是要設(shè)法搞清其性質(zhì)、范圍和形制布局。從1957年到1961年,考古隊(duì)(隊(duì)長(zhǎng)馬得志,隊(duì)員有盧兆蔭、張連喜、支援洪、屈汝忠、高鴻歧等近20人)經(jīng)過(guò)幾年密集而艱苦的野外工作,在積累大量考古資料和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,明確西安市火車站以北一帶就是唐大明宮遺址的所在地,其范圍東到太華路,西至坑底寨,南到自強(qiáng)路,北到馬旗寨,南北長(zhǎng)約2256米、東西寬約1674米,范圍達(dá)3.5平方公里。同時(shí),通過(guò)勘探和試掘,基本判明了宮城范圍、城墻走向、城門位置,夾城、宮殿、池渠、東內(nèi)苑和西內(nèi)苑等分布情況,發(fā)掘了麟德殿、玄武門、重玄門、含元殿、西內(nèi)苑含光殿等主要遺址。此時(shí)期最值得一提的是1957~1959年間宮內(nèi)便殿麟德殿遺址的考古,發(fā)掘面積達(dá)10000平方米。該殿址是大明宮內(nèi)第一個(gè)被發(fā)掘的重要殿址,遺址保存最好、最完整,其兩層重臺(tái)、前中后三殿、東西兩側(cè)對(duì)稱的兩亭和兩樓(郁儀樓和結(jié)鄰樓)以及重廊,充分體現(xiàn)出唐代建筑宏大的氣勢(shì)和獨(dú)特的建筑布局。還有那殿址上的鋪地磚、石柱礎(chǔ)和保存十分清晰的鋪地磚痕,令人叫絕,猶如麟德殿剛剛曲終人散。考古隊(duì)繪出了第一張準(zhǔn)確的大明宮遺址實(shí)測(cè)詳圖。這是歷史上第一張最真實(shí)的大明宮地圖,不但證實(shí)了《兩京新記》《長(zhǎng)安志》《唐兩京城坊考》等歷史文獻(xiàn)的記載基本正確,而且還訂正了北宋呂大坊《唐長(zhǎng)安城圖》石刻等歷史地圖關(guān)于大明宮形制描述的一些錯(cuò)誤,補(bǔ)充了夾城、翰林院等以前歷史地圖中所缺少的內(nèi)容,為后來(lái)的考古工作和文物保護(hù)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這些考古成果被及時(shí)地公布于1959年科學(xué)出版社出版的《唐長(zhǎng)安大明宮》。1961年,正是在進(jìn)行了考古調(diào)查的基礎(chǔ)上,唐大明宮遺址被國(guó)務(wù)院列入第一批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位名單,成為中國(guó)古代遺址保護(hù)對(duì)象的重中之重。在大明宮遺址考古的第一個(gè)高潮期以后,由于連續(xù)的政治運(yùn)動(dòng)的干擾,加之期間中國(guó)科學(xué)院考古研究所考古隊(duì)工作重心轉(zhuǎn)向發(fā)掘唐長(zhǎng)安城內(nèi)遺址以及麟游縣九成宮遺址等,大明宮遺址考古一時(shí)冷落和停頓下來(lái)。自1978年“文革”結(jié)束至1980年代末,大明宮遺址考古又迎來(lái)了第二個(gè)“春季”。這時(shí),考古研究所已隨屬?gòu)闹袊?guó)科學(xué)院獨(dú)立出來(lái)的中國(guó)社會(huì)科學(xué)院,“陜西第一工作隊(duì)”一般也稱“西安唐城隊(duì)”,隊(duì)長(zhǎng)仍為馬得志,主要隊(duì)員先后有馮孝堂、左崇新、葉小燕、安家瑤等。在此階段的十年中,大明宮考古在前期成果的基礎(chǔ)上,進(jìn)入了發(fā)掘具體遺址、細(xì)化認(rèn)識(shí)大明宮內(nèi)部結(jié)構(gòu)、豐富考古資料的新階段。西安唐城隊(duì)在對(duì)大明宮整體情況有了宏觀認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,又先后調(diào)查和發(fā)掘了清思殿、三清殿、東朝堂、翰林院、含耀門等遺址。這幾次發(fā)掘的規(guī)模都不算很大,但都明確了其建筑形制結(jié)構(gòu)和使用特點(diǎn),公布了平面圖和有關(guān)考古資料,學(xué)術(shù)意義十分重要。清思殿是唐晚期皇帝的便殿,遺址中出土的許多銅鏡殘片和鎏金銅飾片證實(shí)了《舊唐書》“宮中造清思新殿,用銅鏡三千片,黃、白金薄片十萬(wàn)番”的記載;三清殿是宮中道教高臺(tái)建筑,發(fā)掘工作確定了高臺(tái)的四邊范圍和上殿階道,還清理出東側(cè)的庭院式附屬建筑,朝堂是百官入宮后的候朝之處,東朝堂遺址的發(fā)掘工作清理出疊壓的早晚兩期建筑基址,搞清了早期只有長(zhǎng)條形廡殿,而晚期則在廡殿東、北兩側(cè)增加了廊道的變化;翰林院專司制誥,甚至參與機(jī)密,遺址考古發(fā)掘明確了其位置在西北夾城之內(nèi),并清理出院南部的建筑群落;含耀門是宣政殿東側(cè)的之門,考古揭示出其兩個(gè)門道的形制特點(diǎn),對(duì)了解宮內(nèi)門禁制度提供了實(shí)據(jù)。這一階段中,傅熹年、劉致平、楊鴻勛、郭義孚等古建筑學(xué)家,紛紛以考古資料為基礎(chǔ),參照文獻(xiàn)記載、敦煌壁畫以及唐代建筑,對(duì)麟德殿、含元殿、玄武門、重玄門等重要殿址、門址進(jìn)行了復(fù)原研究,使人們可以對(duì)大明宮輝煌建筑有了實(shí)際的觀感和認(rèn)識(shí)。1989年以后,大明宮遺址考古進(jìn)入了一個(gè)嶄新的階段。這階段的西安唐城隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)為安家瑤,主要隊(duì)員先后有馮孝堂、馮承澤、丁曉雷、李春林、何歲利、龔國(guó)強(qiáng)(2004年后繼任隊(duì)長(zhǎng))。這一階段考古工作的主要特點(diǎn)是:考古調(diào)查和發(fā)掘主要是配合遺址的保護(hù)和展示工程而進(jìn)行,規(guī)模大,任務(wù)緊,要求高;文物保護(hù)意識(shí)進(jìn)一步提高,發(fā)掘前充分作好文物保護(hù)的準(zhǔn)備,發(fā)掘結(jié)束后及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采取保護(hù)措施;積極參與聯(lián)合國(guó)教科文組織(UNESCO)或國(guó)際古跡遺址保護(hù)理事會(huì)(1COMOS)的項(xiàng)目,與國(guó)外頂尖考古研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作發(fā)掘;考古科技含量大大加強(qiáng),普遍應(yīng)用了氣球高空攝影、GPS全站儀測(cè)量、雷達(dá)遙感探測(cè)、器物成分測(cè)試、古環(huán)境分析等科技手段和方法;發(fā)掘過(guò)程中和發(fā)掘工作結(jié)束后,及時(shí)邀請(qǐng)考古、歷史、古建、文物保護(hù)等領(lǐng)域的專家學(xué)者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和學(xué)術(shù)討論,澄清了一些長(zhǎng)期爭(zhēng)論不定的學(xué)術(shù)問(wèn)題,例如含元殿龍尾道位置、丹鳳門門道數(shù)量等。這一階段的主要考古工作有:①1995年至1996年,西安唐城考古隊(duì)為配合聯(lián)合國(guó)教科文組織保護(hù)含元殿遺址的項(xiàng)目工程,對(duì)含元殿遺址進(jìn)行了第二次發(fā)掘和全面揭露,發(fā)掘面積達(dá)到27000平方米,證明含元殿系一次建成而不是由觀德殿拆改而成、龍尾道設(shè)于大殿兩側(cè)而不是設(shè)于殿前中央,從而澄清了長(zhǎng)期以來(lái)爭(zhēng)論不定的學(xué)術(shù)疑案。同時(shí)在殿址旁還清理出若干窯址,對(duì)含元殿的建筑過(guò)程和備料方法有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí);②2001年至2005年,經(jīng)國(guó)務(wù)院特批和國(guó)家文物局的同意,中國(guó)社科院考古研究所(具體由西安唐城考古隊(duì)實(shí)施)與日本獨(dú)立行政法人文化財(cái)研究所奈良文化財(cái)研究所合作,發(fā)掘大明宮太液池遺址。通過(guò)幾次大規(guī)模的發(fā)掘,逐步弄清了太液池西池遺址池岸結(jié)構(gòu)、進(jìn)水渠道、池岸人造景觀、池岸廊院建筑等問(wèn)題,初步揭開這處皇家園林的神秘容貌;③2005年至2007年,主要配合含元殿御道遺址保護(hù)和展示工程,進(jìn)行了丹鳳門和御道遺址的調(diào)查和發(fā)掘工作,揭示出丹鳳門為最高規(guī)格的五門道制。同時(shí),在含元殿前新發(fā)現(xiàn)的渠道、橋梁、磚道和車道,則為大明宮的宮廷布局和建筑制度提供了最新的考古資料,彌補(bǔ)了文獻(xiàn)記載的不足;④2007年至今,西安市政府在國(guó)家文物局和陜西省政府的支持下,確定了大明宮國(guó)家大遺址保護(hù)示范園區(qū)及周邊地區(qū)環(huán)境改造的宏大工程。為此,中國(guó)社科院考古研究所積極響應(yīng)和配合,嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》和《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例》,對(duì)大明宮遺址展開了新的、全面的考古勘探和試掘,以求摸清大明宮遺址區(qū)域內(nèi)唐代遺存的分布、形狀范圍、大小尺寸、深度等基本狀況,并進(jìn)行準(zhǔn)確定位,為大明宮國(guó)家大遺址保護(hù)示范園區(qū)的保護(hù)、展示設(shè)計(jì)等提供考古資料依據(jù)。目前,這項(xiàng)工作在各級(jí)政府部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和有力支持下,正在有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行之中。唐大明宮遺址的考古工作已歷經(jīng)五十余年,其歷程正是新中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技等發(fā)展的一個(gè)縮影,也反映了我國(guó)政府對(duì)古代文物保護(hù)和考古工作始終如一的重視和支持;大明宮遺址考古五十余年,取得了一系列輝煌的成果,已經(jīng)引起了國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界和社會(huì)各界的高度重視,其研究已經(jīng)成為學(xué)術(shù)熱點(diǎn)和學(xué)術(shù)亮點(diǎn),有力地推動(dòng)了唐代歷史文化的研究;并為該遺址的保護(hù)提供了有力的依據(jù)。大明宮遺址之所以在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)大潮中至今尚能保持基本格局,一定程度上可以說(shuō)與幾十年來(lái)持之以恒的考古工作有著密切的關(guān)聯(lián)。大明宮遺址考古盡管已經(jīng)五十余年,但還僅僅揭露出這個(gè)宏大宮城的“冰山一角”。現(xiàn)今,在國(guó)家文物局、陜西省政府和西安市政府的努力下,大明宮遺址上的現(xiàn)代建筑即將全部拆遷,阻礙遺址保護(hù)的瓶頸問(wèn)題即將一勞永逸地解決。展望未來(lái),作為我國(guó)“十一五”期間大遺址保護(hù)重點(diǎn)的大明宮遺址,其考古發(fā)掘必須繼續(xù)嚴(yán)格按照文物保護(hù)法,像意大利龐培古城那樣有目的、有計(jì)劃、有系統(tǒng)地開展,而決不能通過(guò)大躍進(jìn)式的發(fā)掘,在短時(shí)間內(nèi)突擊完成。同時(shí),大明宮國(guó)家遺址開園和建成后,遺址考古過(guò)程亦可作為公園游覽內(nèi)容和歷史文化普及的窗口,向社會(huì)公眾開放。所以,大明宮遺址考古工作可謂是任重而道遠(yuǎn)。