含元殿、麟德殿遺址保護工作記

侯衛(wèi)東 王 偉 許 艷

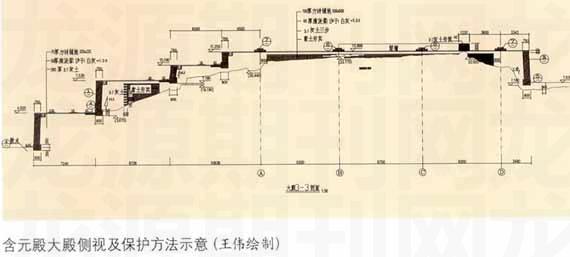

含元殿遺址保護工程從1993年開始項目調(diào)研和前期準備,1995年聯(lián)合國教科文組織及日本政府與中國政府確立了合作保護唐大明宮含元殿遺址的項目,到2003年竣工完成,經(jīng)過了長達10年的過程。其后,日本文化無償援助項目從2003年5月開工,2004年3月完工,分別完成了含元殿北小型展館施工和含元殿東北窯址保護工程。2004年,大明宮麟德殿遺址保護工程開始實施,其保護展示的內(nèi)容為麟德殿的大殿臺基(麟德殿、景云閣、障日閣)和結(jié)鄰樓、郁儀樓、東西兩亭的臺基部分。2006年工程竣工。含元殿、麟德殿遺址的考古勘探,測量及發(fā)掘工作由國家文物局委托中國社科院考古研究所主持,項目實施由陜西省文物局委托西安市文物園林局主持,兩個遺址保護工程的設(shè)計工作則由陜西省古建筑設(shè)計研究所承擔(dān)。遺址保護前現(xiàn)狀及周圍環(huán)境含元殿遺址遺存有主殿的殿基,棲鳳閣、翔鸞閣的基址。上部結(jié)構(gòu)焚毀于唐末,堆積物也早已無存,遺存主要有夯土臺,局部磚鋪地、磚散水、臺壁包磚及石質(zhì)柱礎(chǔ)、欄桿、螭首等,大部分殘損。由于長年的風(fēng)雨剝蝕,夯土臺已殘缺不全,并在不斷地縮小。遺址北面為農(nóng)田,再北則為原太液池基址,殿南為西安鐵路局居民生活區(qū),東、西兩邊與居民為鄰,北面為耕地,含元殿遺址現(xiàn)有范圍為東西230米,南北250米,有圍墻環(huán)繞。麟德殿主要遺存有麟德殿、郁儀樓、結(jié)鄰樓、雙亭夯土臺基。1 986年曾對麟德殿臺基進行過保護,對前殿部分臺明(古建筑臺基露出地面部分)立壁和一層臺臺面作包砌,二層臺臺明之上30厘米厚覆土保護。后半部分臺明僅作簡單回填,邊界不夠明晰,而未包砌的夯土殿基殘損風(fēng)化現(xiàn)象十分嚴重;殿面覆土過薄,致使草皮根系會對遺址造成傷害,亦未能解決滲水凍融的問題。其他夯土臺基底部均有包磚痕跡,局部殘存包磚高度達1.8米,可以看出其收分和曲線弧度。西安位于關(guān)中盆地中部,北臨渭河?xùn)|接灞水,地勢東南高、西北低、海拔400米左右,年降雨量604毫米,且多集中在7月~9月。既有暴雨沖刷,又有秋季陰雨的長期浸泡,對遺址極為不利。特別是冬季的凍融作用,使夯土面層快速風(fēng)化剝落。因此,覆蓋遺址,使其免受自然降水的破壞,是非常必要的。遺址的土力學(xué)性質(zhì)和保護通過工程地質(zhì)勘測和實驗室分析,現(xiàn)存夯土殿基由素填土、夯土、古土壤等組成,其中素填土厚約1.5米,屬遺址表面風(fēng)化及考古后回填的黃土;夯土為原人工夯筑殿基部分,厚約4米,是重點保護部分;夯土以下為原生土和古土壤。根據(jù)地質(zhì)報告,夯筑后的黃土具有很好的強度和承載力,且無濕陷性,穩(wěn)定性也很好。但風(fēng)化后的部分則疏松、宜開裂。因此,對殿基的夯土部分應(yīng)加以覆蓋。根據(jù)傳統(tǒng)與古遺址相適應(yīng)的原則,選用夯土上再覆蓋夯實黃土的辦法,既補充了原黃土損失的不足,又不至因材料性能相差太大而產(chǎn)生相互間的影響。為了增強黃土夯實的密度和強度,在上層黃土中加入石灰粉。這種作法和材料既符合傳統(tǒng)工藝,又屬新工藝的技術(shù)推廣。為了增加土體的穩(wěn)定性和防止塌落,也為了恢復(fù)含元殿殿基的原貌,各層夯土層在覆土保護的基礎(chǔ)上,再砌筑保護擋土墻,墻厚72厘米~108厘米,用青磚包砌,該擋土墻可安全防護夯土臺體不致再度塌落。為了在夯土表面再增加防水的功能,夯筑灰土的上部,再按原殿基方法鋪砌地面方磚層,進一步保護了夯土遺跡。遺址保護展示的主要方法對土遺址的保護與展示,慣常采用覆土封閉保護、砌體封閉保護、棚罩式保護和模擬復(fù)原展示等保護手段。在含元殿遺址保護工程中主要采取了砌體封閉保護、殿面覆土保護、局部遺址修建棚罩和保護視窗的展示方法。在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對隨后實施的麟德殿遺址保護工程采用了類似的保護展示方式。此外,為了防止殿址遭受水浸害,設(shè)計時給所有的夯土殿基及遺址加夯土層及防水層,使雨水不能直接到達遺址土表面。具體方法是,在原遺址表面鋪細砂一層,使原始夯土與新夯土能有所區(qū)別。再在其上鋪厚度不少于50厘米的相同土壤,并夯實。這一層作為保護層,上面根據(jù)其薄厚和位置再用灰土層防水覆蓋。經(jīng)試驗,夯實的3:7灰土能有效地防止表面水通過,局部灰土上再鋪青色陶土磚作為表層。夯土遺址表面的保護:對經(jīng)過考古發(fā)掘的唐代遺址表面,經(jīng)清理后先滿鋪細砂5厘米~10厘米,然后在其上覆土45厘米,作為遺址表面的保護層,原則是使遺址表面與保護結(jié)構(gòu)部分有所區(qū)分,但又不會破壞遺址表面。支撐加固:由于遺址本身經(jīng)千余年的自然與人為破壞,有許多孔洞、開裂、塌落都給遺址的穩(wěn)定造成隱患,對這部分均進行原材料原工藝的補強或夯填,如填實窯洞,加固邊坡,密實裂縫等。遺址基座的有限復(fù)原顯示:若遺址考證具有充分的依據(jù),可以做到準確復(fù)原,則用原材料、原工藝進行復(fù)原。如各層大臺,均按遺址作法進行磚石包砌,既保護了遺址,又達到了復(fù)原的目的。如果考古依據(jù)不足,但需要支護或修復(fù)的,用磚石材料進行護砌,表面則與原古建筑有所區(qū)別。局部有限展示:在遺址范圍內(nèi)局部有保存較為完好的夯土層、散水磚鋪地、柱礎(chǔ)石等可以向參觀者展示的遺跡,在保護層上設(shè)置觀察窗或觀察井的方式展示,使參觀者有一個真實的感受。含元殿遺址保護工程詳解1含元殿殿身殿身坐落在龍首塬頂端高地上,其四邊范圍清析可辨,殿基上柱位、墻位,均可得到考古認證。殿基四壁周圍有磚鋪散水遺存,因此其規(guī)模、高度均可確認。保護方案中,在殿身遺址夯土層上先鋪一層細砂作為隔離層,然后在其上再做45厘米厚覆土保護層,其邊沿部分用磚墻體保護,臺上用陶磚鋪地面,在每一柱位恢復(fù)柱礎(chǔ)石。砌壁磚和地面磚均按考古發(fā)掘出土的形式和尺寸復(fù)制,力求砌筑反映傳統(tǒng)工藝,使其外觀仍具有一定的遺址感覺。在殿基上有夯土遺跡處用黃土加黃砂和膠粉材料,用傳統(tǒng)夯筑工藝夯造80厘米高的矮墻。從平面上看,保護和修復(fù)工程能夠顯示含元殿殿身原有平面及柱網(wǎng)布置。2殿陛修復(fù)含元殿殿身坐落在三出陛的臺座上,是從南往北層層高起的臺座,臺座高差利用了龍首塬本身的坡勢而成。考古發(fā)掘確定了第一層臺(最下一層)的位置和高度,三層臺就是殿身下的臺座,也是確定的。唯有二層臺的具體位置由于遺址破壞嚴重而未能找到,為確保現(xiàn)在遺址不再破壞,并顯示出出陛的形式,本次修復(fù)在原考古發(fā)掘遺址的基礎(chǔ)上,先鋪細砂5厘米,再覆黃土45厘米,形成遺跡本身的保護層。

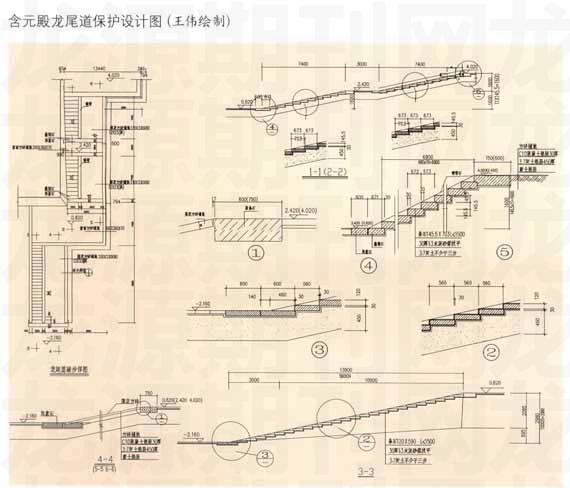

其臺陛用磚砌擋土墻支護。上部為了防水,在上部10厘米的面層夯土中加入白灰,形成灰土防水層。基臺陛上部鋪磚地面。磚擋土墻的砌法仍用傳統(tǒng)做法,下部用土襯石,上部用壓欄石,但為了安全,擋墻的基礎(chǔ)是經(jīng)過專門設(shè)計的。3龍尾道龍尾道是從南面登上大殿的蹬道,稱龍尾是文獻記載中的坡道轉(zhuǎn)折而上,猶如龍尾。本次考古發(fā)掘未找到龍尾道轉(zhuǎn)折而上的依據(jù),但在東西二閣與殿陛結(jié)合處發(fā)現(xiàn)有坡道痕跡,因此,考古資料認定龍尾道方位于兩閣內(nèi)側(cè)。本次修復(fù)即根據(jù)此依據(jù)設(shè)坡道登上殿身,因未有轉(zhuǎn)折的依據(jù),因此,龍尾道沿閣內(nèi)側(cè)用漫道的作法直上殿身。方法依然是先在遺跡上覆土保護層,然后用仿唐大明宮含元殿出土的灰陶磚(素面與蓮花紋)鋪砌漫道表面。4兩閣大臺及東臺大殿東西兩側(cè)有翔鸞閣與棲鳳閣,兩閣為三出闕殿閣形式,坐落在夯起的閣臺上。這兩部分破壞均較為嚴重,但仍能看到闕身散水包磚的位置,但其下的閣臺損缺嚴重,己很難找到其邊緣。闕身也只留下很少一部分的夯土。要恢復(fù)闕身高度。在依據(jù)上尚有待進一步研究。因此,這部分工程分為保護殘余部分闕臺和恢復(fù)閣臺。由于一千多年變化,原龍首塬地形亦被破壞,因此在修復(fù)閣臺和闕臺前,首先要恢復(fù)被破壞了的地貌。用純凈黃土回填碾壓夯實,再在其上砌筑閣臺,方法是先用純凈黃土夯筑起臺至設(shè)計高度,然后在其周圍砌筑磚擋土墻,以保證黃土夯臺的穩(wěn)定。夯至闕臺遺跡后,先用細砂隔離遺跡,再在其上覆黃土保護層45厘米,其上起闕臺磚壁。據(jù)考古發(fā)掘和資料研究,翔鸞閣與棲鳳閣、均為三出闕。且子母闕之間逐層跌落,雖然本次修復(fù)無法恢復(fù)到原有高度,但在保護闕臺夯土的基礎(chǔ)上,我們?nèi)詫堦I做出收進和跌落,以顯示其原有形制。闕臺及閣臺的包磚根據(jù)考古報告和現(xiàn)場遺物精心燒制,用傳統(tǒng)工藝砌筑,以求保持唐代風(fēng)貌。棲鳳閣三出闕北部做視窗對其夯土進行了局部展示。5東廊和西廊在殿身與兩閣的中間存在有建筑基址,位于高臺上,比殿身略低,為乾通門、觀象門。門的東西又有建筑基址,應(yīng)為大殿的附屬建筑,但未見記載,遺址本身保存甚差。對此部分仍按照考古遺址進行保護,其中西面觀象門部分完全殘毀,參照通乾門的形式復(fù)原。其遺址表面經(jīng)覆土保護后,用陶磚鋪筑地面。6殿前廣場含元殿至丹鳳門之間是唐大明宮群體的主要廣場,是檢閱、朝會和大典的所在。現(xiàn)在廣場由于近代建筑的疊壓,已經(jīng)不完整。現(xiàn)大明宮含元殿遺址保護工程用地南北250米,東西280米,基本為矩形,廣場北高南低,坡度較大,經(jīng)過考古發(fā)掘,確認為唐代廣場的地面,但破壞較為嚴重。最明顯為廣場北側(cè)靠近一層臺處有1940年代所挖壕溝一道,殿東壕溝一道,均破壞了廣場地面。設(shè)計中采用回填夯實的辦法,恢復(fù)原地面。在廣場其余部分,因為遺臺等遺址均升高了50厘米,廣場也相應(yīng)升高,方法是用純凈黃土滿鋪,然后用機械壓平。原來廣場地坪上未發(fā)現(xiàn)鋪磚痕跡,因此推測廣場即為黃土填平或夯平廣場。考慮含元殿對外開放后,若仍全部為裸露黃土,其環(huán)境效果較差,因此設(shè)計廣場表面大部分分格栽種草皮,但不植喬木類樹木,以免破壞廣場下的遺跡。7含元殿東北窯址保護工程含元殿殿階東北部唐代燒造陶磚的窯址是和含元殿遺址一起被考古發(fā)掘出來的,窯址利用龍首塬的高地,就地下挖形成地下坑道,就地取材,燒造用于含元殿建設(shè)用的磚瓦。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的窯爐共四孔,保存有基本完整的窯腔、煙道、內(nèi)通道等。幾個窯爐圍繞中間通道排列。經(jīng)過燒烤的窯壁堅硬結(jié)實,略呈暗紅色,整個體系可以很好地反映唐代的磚瓦燒造技術(shù)。由于廢棄后的窯址一般不會有任何保護措施,因此經(jīng)考古揭露的窯體,通常都面臨各種危險。首先是由于遺址露天存在,直接的雨水侵蝕和風(fēng)化,造成窯體邊坡開裂、失穩(wěn)、坍塌、窯面紅燒土風(fēng)化剝落等病害;其次,窯址所處區(qū)域為含元殿北部殿基范圍,由于景觀主體是含元殿遺址,其他任何建筑和構(gòu)筑物的形象都會從某種程度上破壞含元殿的整體景觀。針對這些情況,應(yīng)該從景觀和窯址本體兩方面考慮保護措施。從景觀出發(fā),窯址只是含元殿的附屬部分,因此,要盡量在體量、形態(tài)等方面減小對遺址主體的影響。這方面的景觀保護措施就是保持含元殿目前的高度,利用已經(jīng)形成的邊坡高差,作為窯址保護建設(shè)的空間,利用窯址原本處于含元殿北部臺基下面的有利條件,采用就地原高度、原體量,設(shè)計窯址保護的方案。保護的方式是在窯址上部建造覆蓋結(jié)構(gòu),用于阻擋直接的雨水侵蝕,其余建筑按照現(xiàn)有保存的空間,將其分為前廳和窯址展示兩部分。前廳負責(zé)人流的組織和觀眾的停留空間;后部窯址展廳部分是真實、完整地窯址保護和展示,由于管理合保護的需要,窯址展示也用封閉方式。工程完成后,效果不錯,從北部看是一個展示廳,從殿基上部看是一個地下建筑,既滿足了作為展示建筑的一般要求,也避免了過度的建設(shè)對整個遺址環(huán)境的影響。對窯址本體的保護分2個階段。第一階段為保護工程前進行了完整的預(yù)加固。首先。對有風(fēng)化跡象的窯址內(nèi)壁紅燒土,均進行了表面的化學(xué)加固。在處理過后的窯址表面滿貼日本紙(相當于中國質(zhì)量較好纖維較長的宣紙)。其次,為了保證窯土體在施工期間的穩(wěn)定,用沙袋對窯壁進行了填充支撐。由于窯址壁面是不規(guī)則的弧線,為了保證填充物和壁面均勻而全面地接觸,又灌注了聚苯息發(fā)泡膠。為了保證窯址周圍的土體穩(wěn)定性,防止加劇產(chǎn)生裂縫和出現(xiàn)塌落,用鈉玻璃水進行了注漿加固,這些措施都保證了在保護工程進行過程中窯址土體和窯面的安全。窯址頂部結(jié)構(gòu)采用便于安裝拆卸的全鋼結(jié)構(gòu),彩鋼板屋面,基礎(chǔ)為鋼筋混凝土人工成孔灌注樁,屋面處理措施主要考慮到防水,并且在外觀上使用了鏤空磚植草的方式,以與周圍環(huán)境保持和諧。建筑工程完工后,清除了填充窯址的沙袋以及其他附屬物,經(jīng)過工程檢驗,證明這種預(yù)先填充加固的方式,能有效保護這一類文物本體的安全。第二階段為窯址建設(shè)工程完工后,對窯址地面和窯壁進行正式加固。一部分用物理支撐方式,用方鋼按窯壁形狀,沿窯壁形狀設(shè)置制成拱架,有效解決了窯體頂部的安全問題;另一部分采取化學(xué)加固方式,對窯壁內(nèi)側(cè)紅燒土面,進行了保護加固封護。在利用展示方面,為了盡量少地干預(yù)文物本體,避免人為踩踏對原有黃土地面的影響,整個室內(nèi)通道采用木棧道的方式,既提供了較好的觀賞條件,又避免了觀眾和遺址本體的直接接觸。目前這個項目也有尚待完善的部分,主要是小氣候環(huán)境的調(diào)節(jié),室內(nèi)偶爾會出現(xiàn)冷凝水的現(xiàn)

象,通風(fēng)條件也有待改善。8、含元殿北小型展館設(shè)計含元殿遺址作為一個純粹的遺址形態(tài),其本身不具有設(shè)置展示空間的可能。但是,目前含元殿遺址尚無任何可以輔助陳列展示出土文物的場所,許多研究的成果亦無法可以展示的空間,根據(jù)這些方面的需求,含元殿遺址計劃建設(shè)一座小型研究展示的建筑。首先遇到的問題就是選址,目前含元殿范圍內(nèi),除遺址本體外,其余場地均未進行詳細考古勘探,而且從大明宮遺址整體布局看,含元殿遺址周邊也沒有可供建設(shè)而不影響環(huán)境的用地,設(shè)計一座用于展示含元殿出土文物和研究成果的展館,仍然與含元殿遺址有密切的空間關(guān)系,十分必要。最后,我們將選址確定在含元殿北臺基以下。這個位置由于歷史原因,從東向西有取土破壞形成的土崖,土崖高度約為4.5米,歷史上含元殿殿址由于位于龍首山最高處,應(yīng)為連續(xù)的坡地,這種土崖的形態(tài),并不符合原含元殿遺址的真實性,且這些土崖存在開裂、坍塌的危險,處理的方法主要有恢復(fù)殿北的夯土地形,完全用黃土恢復(fù)原坡地形態(tài),或者為了殿基北部安全,砌筑護坡。綜合這兩個因素,考慮到展示廳的面積,利用土崖的高差來建設(shè)小型的研究展示建筑,對于利用地形、完善含元殿整體展示體系,都是非常有利的,而且這個建筑還能起到支護北坡土崖的作用,并與東側(cè)的窯址相呼應(yīng),形成含元殿北的完整展示空間。含元殿的展示建筑分為兩大部分:東側(cè)是獨立的展示大廳,中部為管理、交通部分,西側(cè)為含元殿遺址管理的辦公用房。整體建筑為一層,高度與原邊坡高度一致,建筑頂部處理,以其成為含元殿北側(cè)殿階一部分為設(shè)計目的。該建筑是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),上鋪鏤空磚,植草皮與殿址環(huán)境融為一體。建筑外立面處理盡量簡潔,不作粉飾,在色彩和造型上,盡量不造成視覺的干擾。展廳部分,采用傳統(tǒng)展櫥窗、展臺的展示模式,將近年來含元殿出土的文物和研究成果作為主要展示內(nèi)容,彌補了含元殿遺址本身信息傳達不足的缺點。麟德殿保護設(shè)計麟德殿保護工程設(shè)計采用了和含元殿一樣的保護展示方式和設(shè)計手法,只是在局部遺址展示方面略有所不同:含元殿殿面層鋪設(shè)的是青色方磚,而麟德殿殿面層是散鋪青石,這是因為考古發(fā)掘出有鋪層遺跡的部分做法,因朝代更迭和增修,麟德殿考古發(fā)掘出的殿面層有磚、石,其規(guī)格也不盡相同。為參觀需要,也為了展示部分遺跡現(xiàn)象,在殿面散放了一些石塊,作為殿面層示意。棚罩保護與展示視窗:對局部保存完好的唐代磚墻、散水修建棚罩進行保護展示;殿面的柱礎(chǔ)石和門墩石,分別修建專門的保護視窗和觀察井,使觀者對唐代的建筑材料和做法有了更好的感性認識。含元殿、麟德殿保護工程經(jīng)驗(1)含元殿遺址保護工程的實施為西安周圍的其他大道址的保護起到了示范作用,并為今后大遺址的保護積累了豐富的設(shè)計和施工經(jīng)驗。(2)在考古資料、文獻資料以及科學(xué)研究尚未明確答案的地方,工程中采用模糊的手段處理,為今后的考古調(diào)查和研究留有余地。(3)在遺址保護工程設(shè)計前確定遺址整體的保護思路和平面布局是非常重要的。(4)砌體封閉保護,是指對地面遺留的夯土基臺,以磚石或夯土將其四周包砌起來,并在新筑的墻體與夯土臺基之間和夯土基臺上邊填充覆蓋黃土,使遺址處于封閉隔離的一種工程技術(shù)保護方式。這種方法適用于地面遺留夯土基臺較高的遺址,也是對唐代高臺建筑青磚包砌的真實寫照,是大明宮遺址保護展示采用的重要方法之一。(5)對遺存較好、具有一定觀賞性的遺址本體,在所具備的保護條件和工程技術(shù)條件允許的情況下,應(yīng)盡可能進行展示。對遺址的展示本身也是一種保護的方式。(6)由于遺址保護工程的特殊性、在施工過程中經(jīng)常發(fā)生設(shè)計方案同遺址保護邊界尺寸上的沖突,所以設(shè)計工作基本貫穿于整個施工過程之中。含元殿、麟德殿遺址保護工程是對大遺址保護和展示的方式的一種探索。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人類觀念的更新,肯定還有更適合遺址本體延續(xù)保護,更能充分展示遺址歷史信息的方法,我們應(yīng)該繼續(xù)研究和思索。