基于經濟視角的大學城概念研究

一、大學城概念的界定

關于大學城概念,目前并無明確的界定和嚴格的標準,更多的只是一些形象的表述,而這也恰恰說明了有關大學城的基礎性研究的缺乏。大學城是歷史的產物,是高等教育發展到一定階段才產生的。從大學城生成模式來看,主要有自然發展型(evolutionmodel)和主動構建型(規劃建設型pro-gram model)兩種。綜觀國內外大學城發展歷程,國外大學城生成模式主要屬于前者,國內大學城生成模式主要屬于后者。

(一)國外大學城概念表述

大學城作為一種高等教育現象,發端于20世紀初葉英美等發達國家。西方大學城可分為兩類發展模式。一類是傳統意義上的大學城,以英國的牛津、劍橋為代表,大學城基本上是大學與城市互為因果、相伴而成的,體現了“大學即城、城即大學”的自然發展理念。另一類是現代意義上的大學城,以美國斯坦福科學園、日本筑波科技城為代表,城市依托于大學,通過建立高科技園區、發展高新技術產業,密切城市與大學的經濟、社會、文化關系,突出大學城之于城市發展的綜合功能,正如FrederickTerman指出的“一個研究型大學能夠對地區經濟增長有所貢獻,而地區發展也必將帶來大學的更大發展。”可見,西方大學城基本上屬于自然發展型生長模式,基于此,Black Gumprecht將大學城定義為:“大學城是指大學及其文化對當地特色起到主流影響作用的城鎮或城市。”

(二)國內大學城概念表述

順應高等教育大眾化的要求,我國大學城始于1999年,以北京東方大學城為發軔點,經歷了興起、建設和發展的過程。至2005年底,全國已建成大學城60余座,涉及21個省、市、自治區。我國大學城生成模式主要屬于主動構建型,即政府主導型,是政府、企業、學校的主動行為。受高等教育大眾化和大學城經濟功能的雙重驅動,我國地方政府主導、社會參與、高校實施大學城建設與發展的全新模式,就充分體現了政府的主導作用和大學集聚的人為意志。根據國內一些學者的觀點,本土化大學城概念一般可表述為:大學城是由政府主導,市場、社會、高校等多種力量參與,使若干所大學在某一或某些地區集聚,并達到一定規模的有機整體。

(三)基于經濟視角的大學城概念界定

綜合國內外大學城兩種生成模式,基于經濟視角,立足我國高等教育的發展現狀和經濟發展水平,筆者以為,現階段經濟視角下的我國大學城的概念可界定為:大學城是指以多所大學為核心的具有教育、經濟的雙重功能的城市社區,是兩種構成要素和諧發展的開放式社會系統,是教育經濟發展的新模式。

二、基于概念的大學城基本表征

(一)政府主導性

當前,我國大學城的投資主體有政府、社會和高校自身。高校自有資金積累非常有限,根本不足以大規模建設;而各種社會力量履行辦學責任和承擔教學經費的機制還沒有普遍建立起來。因此,只有政府才是大學城生成的主導力量。政府竭力成為大學城經濟效應的推手,積極對教育資源開發市場化,促進高等教育“城市化”,并把教育作為經濟發展的生長點,不斷拉動內需、擴大就業和帶動地方經濟增長。由此,政府主導下的大學城經濟效應不斷釋放,經濟功能日益凸顯。

(二)資源共享性

資源共享是大學城構建的理念,是大學城發展的前提與保證。所謂資源共享,不僅指在大學城內部實現高圖1大學城之于經濟發展新模式基礎理論體系等教育資源的合理配置和有效使用,形成外部規模效應;而且指大學城外部性影響,實現教育和經濟的和諧共生與科學發展。因此,基于經濟視角,發揮大學城集聚效應和輻射效應,構建教育與地方經濟聯動發展的合作平臺,實現互利共贏,才是大學城資源共享的本質要求。

(三)系統開放性

大學城是一個自組織系統,系統只有不斷地與外部進行人才、技術和信息交換與流動,才有鮮活的生命力。因此,開放性是大學城科學發展的必然選擇。其實,大學城實質就是“大學”與“城”的結合,體現“大學即城,城即大學”的發展理念。系統開放性有利于構筑人才、技術和信息高地,為地方經濟提供人才資源、智力支持和創新動力。開放是雙向的,在開放性系統運作過程中,必將使大學城受益于地方的經濟支持和政策傾斜,從而增強大學城的競爭實力和發展后勁。

(四)發展科學性

我國大學城起步較遲,發展過熱,功利性太強,因此,在后續發展過程中,必須以科學發展觀為指導,實現大學城的全面協調可持續發展。科學發展觀的第一要義是發展。堅持發展,就是要堅持政府主導和市場調節的雙重作用,防止政府的主觀意志和市場失靈;就是要既保證大學城自組織系統的有機和諧,又能主動接受外部正效應影響;就是要實現大學與城市、教育與經濟的聯動發展、和諧共榮。

三、大學城概念研究的理論意義和實踐價值

(一)理論意義

1、政府主導的指導意義

概念中突出政府的主導作用,并強調這個作用的發揮是長期的、可持續的。我國大學城屬于主動構建型的生成模式,是政府主導下的人為意志的體現。但政府之于大學城規劃建設的真正驅力是大學城潛在的經濟價值而非教育功能。一旦大學城的經濟效應釋放,拉動消費,擴大就業,帶動地方經濟增長以及提高城市化水平的能力得以體現,政府的后續主導作用便會極大地弱化了。這是非理性的,是違背科學發展觀的。基于概念,在大學城建設完成后,政府還應主導構建統一的大學城管理平臺,一方面保證自組織資源共享、和諧運作與發展;另一方面還要實現大學城管理平臺與地方經濟密切對接,聯動發展,實現教育與經濟的互利共贏。其實,這才是政府主導的意義所在。

2、雙重調節的價值功能

概念中強調大學城的教育與經濟的雙重功能,這決定了雙重調節的價值與意義。大學城兩種生成模式對應著兩種主導力量。基于經濟學原理和市場經濟條件,在大學城建設與發展過程中,強調政府主導性的同時,還必須充分考慮市場的調節作用。在市場不健全的情況下,大學城的規劃與建設應發揮政府的功能。隨著市場的不斷完善和教育經濟的進一步發展,政府應逐漸讓位于市場,由市場在大學城發展過程中發揮調節作用。因此,我們在堅持政府主導的同時,還要以科學發展觀為指導,正確處理好政府與市場雙重調節的功能協調問題,促進調節“合力”的最大化。

3、“大學”與“城”的相融互“化”

概念將大學城定位為“城市社區”,說明了大學城是“大學”與“城”的統一76中國經貿導刊2D。9年第14期體。但我國大學城從某種意義上說,只是概念上的統一,二者在現實中的分離十分明顯。從動態上看,這是發展中的問題,有政府主導型生成模式的影響,有大學城發展的階段性原因,也有行業之間固有的障礙。只有在發展中以科學發展觀指導和解決這些問題,才能促進大學“城市化”和城市“大學化”,即二者融合,實現大學城實質上的蛻變。這也是大學城發展的必然追求。大學城市化偏正于大學,大學要主動融入城市。城市大學化偏正于城市,受大學城集聚效應影響,城市應主動融入“大學”,提高其經濟實力,提升其城市化水平。

4、新模式的構建基礎

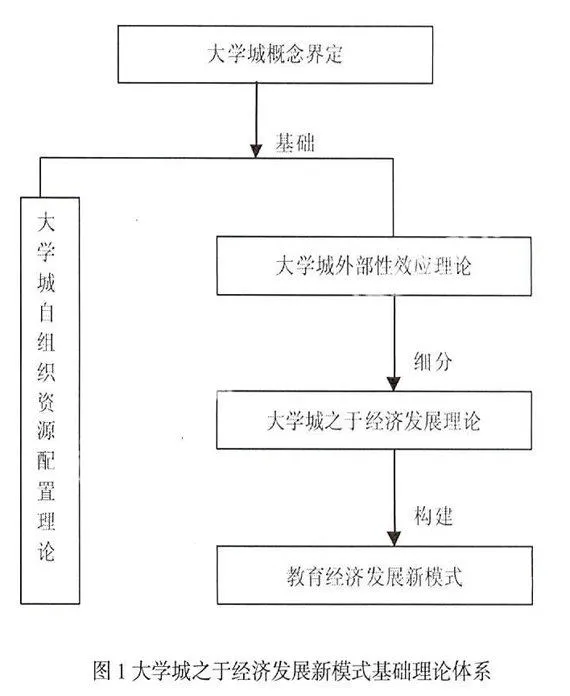

概念指出大學城是教育經濟發展的新模式,而這種模式的構建是必須建立在堅實的理論基礎之上的。基于經濟視角的大學城概念問題就是最基本的理論問題。對大學城概念進行比較科學的界定,明確其內涵和外延,清楚其基本表征,構建教育經濟發展的理論體系就有了了基礎性支撐。其理論邏輯層次見圖1。

(二)實踐價值

1、大學城經濟效應的釋放

基于概念,大學城具有經濟功能,其經濟效應必將釋放,并對地方經濟的建設與發展起到推動作用。一是集聚效應。大學城集聚了人才、技術和信息,為地方經濟發展形成人才資源、技術能力和創新動力的儲備。二是輻射效應,即人才、技術和信息的外向釋放,從而有利于實現教育的規模經濟以及由于集聚的外部性導致的整個區域經濟的競爭實力的提升。三是聯動效應。通過教育經濟的相融互動,聯動發展,促進二者的互利共贏。可見,基于概念研究的大學城功能定位,對其經濟效應的釋放有著根本性的指導意義。

2、地方經濟對大學城的“反哺”

概念把大學城看成是開放式系統,而系統必然具有雙向性。大學城對地方經濟發展施加作用,地方經濟也必將反作用于大學城。地方經濟將給大學城帶來政策上的傾斜和資金上的支持,從而促進大學城自身實力的提高和競爭能力。

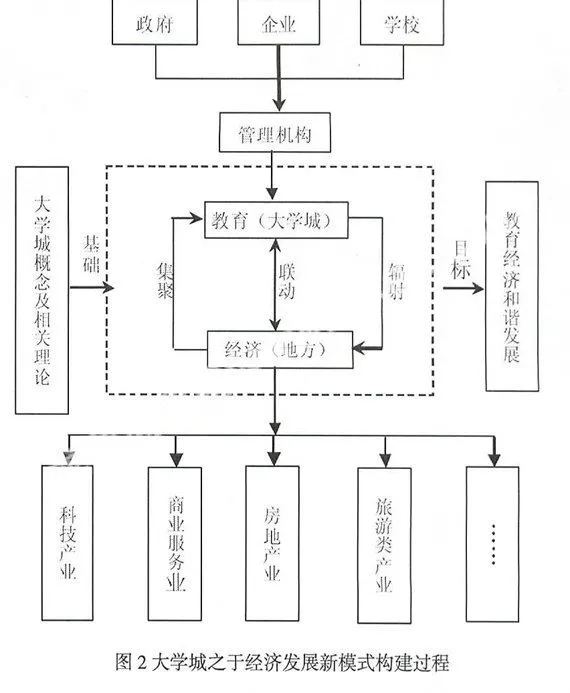

3、探索教育經濟發展新模式

建立在大學城概念及相關理論體系之上的教育經濟發展新模式,具有十分重要的現實意義和實踐價值。首先由政府主導成立大學城統一管理機構;其次在大學城概念及相關理論基礎上,釋放大學城的經濟效應,包括輻射效應和集聚效應;再則是實現教育與經濟的聯動發展;最終構建教育經濟發展新模式(見圖2