“80后”“90后”的媒體形象呈現

李 景 方 藍

【摘要】本文通過對三家報紙的分析,發現媒體在08年對“80后”、“90后”的關注度開始上升,而這種提升是伴隨著他們參與社會事件的社會角色轉換的,同時,在媒體建構的話語中,“80后”、“90后”群體開始以正面向上的群體形象展現在人們面前。

【關鍵詞】“80后” “90后” 社會角色 形象呈現

在以往人們的眼中,“80后”、“90后”的行為是另類的、叛逆的,他們喜歡標新立異,甚至有些時候,與社會主流是格格不入的。較之上一代,他們的觀念更是冷漠的、自私的,更多時候他們只考慮自己。①然而經過08年,人們突然發現,正是這群“冷漠自私”的孩子,在寒冬的年關時,守在異鄉的車站幫助別人順利返鄉;也正是他們會在地震發生后第一時間逆著人流沖向災區;在國人都歡慶奧運之際,也是他們揮汗如雨地站在奧運場館里維持秩序。他們的長大仿佛是一夜之間的事情,但事實上,一直以來,他們就是他們,改變的只是我們的眼光而已。

在目光變化的背后,是社會角色的轉換與更新,與之伴隨的,當然還有媒介議程的變化以及立場的轉向。那么,“80后”、“90后”群體如何體現自身價值的呢?他們在媒體上是以怎樣的方式被呈現?媒體對他們的報道又是秉持了怎樣的立場和態度呢?這就是本文研究的主要內容。

研究方法

1、樣本選擇

本文以《中國青年報》、《人民日報》和《南方周末》三家報紙為樣本進行抽取,力圖展現“80后”、“90后”在媒體呈現的全貌。之所以選擇這三份報紙首先是因為它們皆為全國發行,避免了群體呈現過程中的視野的局限性和地區差異。其次,分別研究這三家報紙我們會發現,《中國青年報》本身就是以青年群體為主要服務對象;《人民日報》作為我國最權威、嚴肅的綜合性日報,其關注的焦點和立場一直是主流精神的代名詞,自然也是考察中不能跳過的對象;而以“讀懂中國”為理念的《南方周末》,則以其新銳的視角成為目前當之無愧的精英類報紙,它對“80后”、“90后”的角色期待和實際的形象呈現也直接關系到人們的理解和態度,這是本文選取這三份報紙為樣本的原因所在。

樣本選擇的日期是2008年1月1日——12月31日。因為2008年是事件多發的一年,冰雪災害、火炬傳遞、汶川地震、北京奧運等等,也正是在這些事件中,一直被人們爭議的“80后”、“90后”群體開始浮出水面,成為媒體關注與熱議的焦點。

就具體樣本而言,本文以“80后”或“90后”為關鍵詞進行檢索②,鑒于本文考察的對象只是“80后”和“90后”這個特殊的群體,只有那些在文中明確將個體或群體定義為“80后”、“90后”的文章才是本文考察的重點,而那些以諸如大學生、現代青年、年輕一代等為內容的文章則不在本文考察范圍之內。以此為標準,共得到樣本300篇,其中《中國青年報》197篇,《人民日報》77篇,《南方周末》26篇。

2、類目建構

本文主要通過建構兩個大類目來考察媒體對“80后”、“90后”的形象呈現,首先是報道內容,即該篇報道主要反映了“80后”或“90后”哪一方面的形象,下設7個子類目,即工作就業、戀愛婚姻、教育學習、社會活動及交往③、觀念及態度、文化娛樂以及其他。其次本文考察媒體在報道這些內容時的傾向性,按照滿意度逐漸下降排列為贊揚或肯定、客觀描述無明顯傾向,以及否定或揭露三種。

研究發現

經過對三家報紙的300篇文本進行分析,我們有如下發現:

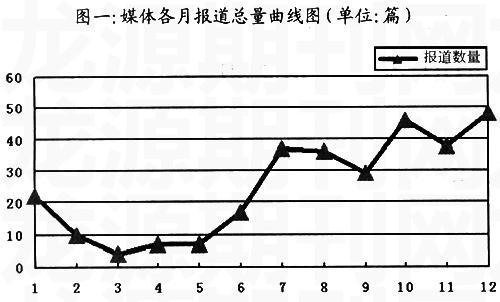

(一)媒體對“80后”、“90后”的關注與該群體參與社會事件的頻度成正比

圖一是媒體報道總量隨時間變化的曲線圖,梳理整個08年發生的重大事件后我們發現,這一曲線基本是圍繞“80后”、“90后”參與社會事件的程度而變化的。在2月中下旬,我國經歷了罕見的冰雪災害,許多“80后”、“90后”自發來到各大車站,或維持秩序,或發放物資,引起了人們的普遍關注。可以說,這是該群體在媒體上初露頭角的時期。在接下來的3月份,曲線呈上升趨勢,體現媒體對其的報道正在增多。接下來,在經歷了4月至5月的平緩走勢后,隨著該群體在汶川地震救援中的表現,媒體對“80后”、“90后”的關注迅速上升,并且將這種熱度一直持續到7月,即從5月份的7篇一直漲到7月份的37篇。而到了北京奧運會及殘奧會時期,媒體報道數量又創新高,自9月17日殘奧會閉幕后,媒體對“80后”、“90后”的報道曲線又開始上升,這一時期的報道基本是圍繞該群體參與奧運活動時的表現來進行的。以8月份為例,該月共有相關文本36篇,其中關于“80后”、“90后”參與奧運的報道就有33篇,占當月文本總量的92%,可見這一時期媒體對該群體的關注主要是圍繞著奧運來進行的。

圖一:媒體各月報道總量曲線圖(單位:篇)

從圖中不難發現,該曲線圖還有一個特別之處,即媒體報道總量在12月時達到最高,有48篇。深入分析整個12月的文本我們發現,其中對該群體在參與地震及奧運等活動的評價及反思共25篇,占了當月總量的半數以上,可見,媒體對“80后”、“90后”的關注與該群體參與社會事件的頻度是成正比的。

(二)媒體更多關注“80后”、“90后”群體參與社會事件及活動的狀況

在形象呈現方面,這三家媒體不約而同地選擇了關注“80后”、“90后”群體參與社會事件及相關活動的狀況。從總量上看,有關該群體參與社會事件,如冰雪災害救助、地震救援、參加奧運會④等,這類內容共131篇,占文本總量的44%。其中又以《人民日報》的偏重最為明顯,一共56篇,占該報文本總量的73%,可見,隨著人們對群體成員的稱呼由“青年”轉為“80后”或者“90后”,再繼而轉為“四月青年”或者“鳥巢一代”的時候,媒體的議程也相應地轉變了,他們更傾向于將精力放在那些具有時代氣息的內容上。也就是說,“80后”、“90后”群體成員在媒體上的出現,更多時候是伴隨著其社會角色轉變以及社會行為轉向的。

(三)這一年中,媒體對“80后”、“90后”群體的形象呈現基本以正面或客觀為主

在大多數人們的印象中,當下的“80后”、“90后”被冠上了叛逆、自我、現實、冷漠等標簽,然而在媒體呈現出的形象中,他們“成熟了”,他們“積極、健康、向上”,他們不僅“充滿了社會責任感”,甚至可以“肩負起民族的明天”⑤。在媒體的話語中,“有責任、有愛心、有自信、有夢想、不放棄、不拋棄”⑥都是他們的特質,可以說在08年,媒體呈現出了一個積極向上的、充滿愛國熱情、充滿血性的“80后”、“90后”群體形象。

通過分析我們發現,在媒體的報道中,基本是以客觀的態度來評價“80后”、“90后”群體的。據統計,在報道總量中,客觀描述無明顯傾向的文本共171篇,占文本總量的57%。緊隨其后的是贊揚及肯定的報道共116篇,占總量的39%,而人們預期會占一定份量的負面評價則只占到文本總量的4%。

值得一提的是,《人民日報》在傾向性上的基本分布與另外兩份報紙呈現明顯區別,在《中國青年報》和《南方周末》中,客觀無明顯傾向性的報道占文本總量的相當大部分,分別占67%和84%,而《人民日報》則是贊揚或肯定的報道居多,共58篇,占其報道總量的75%。可以說,《中青》和《南周》更傾向于從旁觀者的立場來觀望這一群體,并試圖給出中性的呈現,而《人民日報》在報道呈現中扮演的角色則更加積極,并且更傾向于呈現給人們一個正面向上的“80后”、“90后”群體形象。

結論與討論

我們看到,在08年,“80后”、“90后”群體的社會形象伴隨著其社會角色的翻新而有了不同以往的呈現,而這種呈現正是因為媒體議程的轉向。以《人民日報》為例,在整個2007年有關“80后”、“90后”群體的報道數量僅為14篇,遠低于2008年的77篇,僅從數量上的變化便可看出媒體在08年對其關注度的提升。其次從報道內容上看,在07年報道該群體參與社會活動,并因此帶來角色轉變的文章僅2篇,且為同一主題下的系列報道,占當年相關報道總量的14%,遠低于08年的數據——68%。不可否認,人們對該群體角色期待的轉變與媒體議程的轉移有著一定程度的聯系,可以說,由于媒體有選擇性地報道該群體在某一方面的行為及變化,在某種程度上促使了人們對其關注的上升及角色期待的相應變化。

另外,從以上的內容分析可以看出,《中國青年報》、《南方周末》和《人民日報》在08年對“80后”、“90后”群體關注度最高的是該群體參與“社會活動及交往”(包括參與奧運及地震救援等社會活動),可以看到,隨著群體成員社會角色的轉換,媒體對其的關注也在不斷變換視角,關注的程度也在不斷加深。

在報道方式上,《人民日報》采用最多的是通訊,其次是評論或專訪,此二者都是帶有一定傾向性的文體。然而在《中青》及《南周》中,最多的是深度報道和消息類型,可見二者更傾向于對群體的外顯行為及內在意義的發掘和呈現。

總而言之,從這三家媒體的作為我們基本可以看出“80后”、“90后”群體在媒體呈現的狀況。雖然對各個媒體而言,其報道各有偏重,但都從不同方面呈現出了一個正面的積極的群體形象。對于該群體來說,這無疑是一次社會地位的提升。■

注釋

①參見《“90后”大學生拒絕另類標簽》(2008年9月16日)和《“80后”“90后”誰將更多影響中國未來》(2008年12月18日),《中國青年報》

②部分以“85后”為關鍵詞的文章也在本文考察之列

③社會活動又細分為地震救援、參與奧運和其他三個類目

④包括群體成員作為奧運會志愿者及作為參賽選手這兩個角色

⑤郝平,《致敬,我的志愿者學生》,《中國青年報》,2008年8月23日

⑥參見《形象大使》,《中國青年報》,2008年9月21日

⑦有一個例外即《人民日報》對于群體的“戀愛婚姻”方面的報道數目為零

(作者:安徽大學新聞傳播學院07級碩士研究生)

責編:周蕾