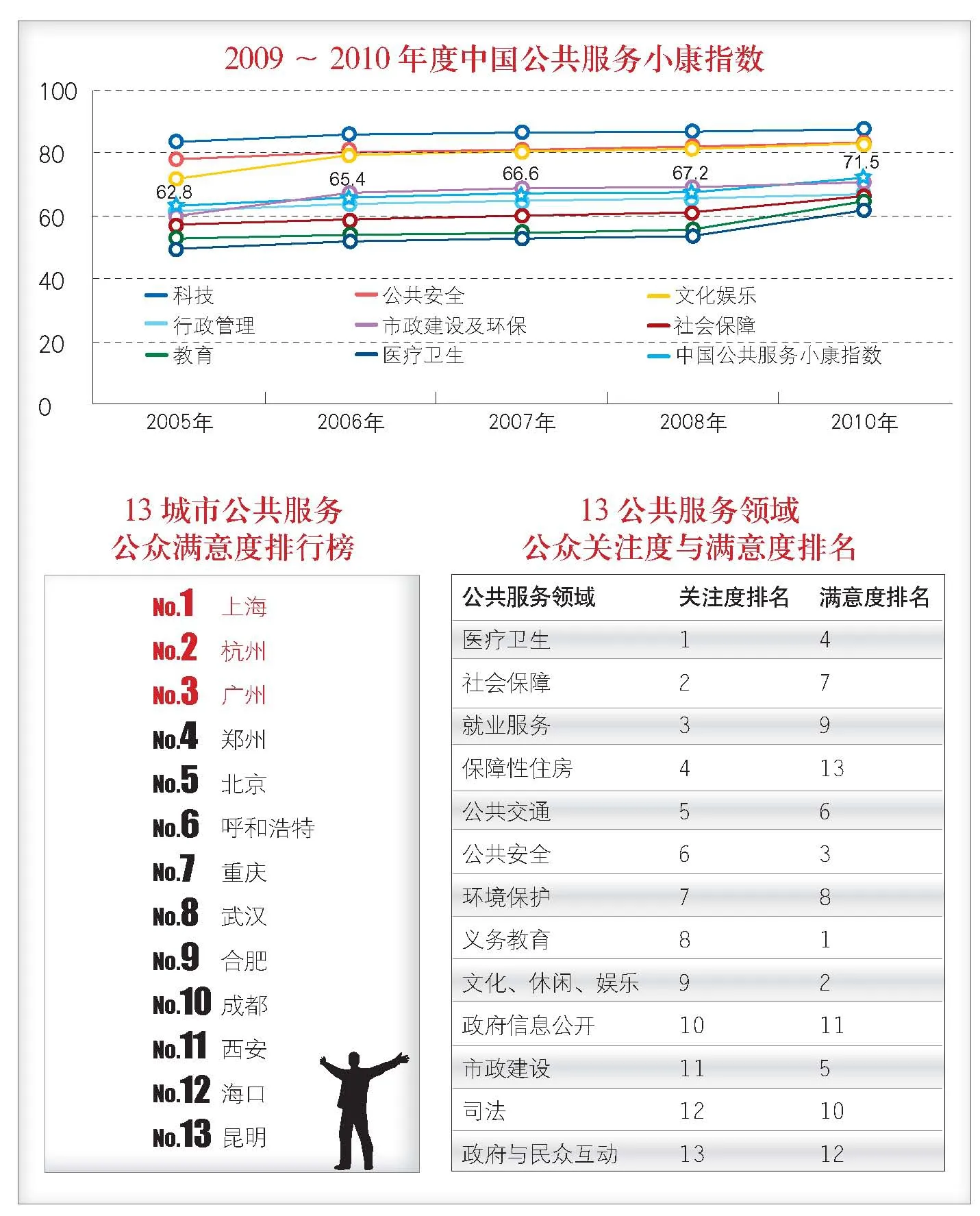

2009~2010年度中國公共服務小康指數:71.5公共服務滿意度調查:滬、杭、穗居前三

文|中國全面小康研究中心 張旭

2009~2010年度中國公共服務小康指數:71.5公共服務滿意度調查:滬、杭、穗居前三

文|中國全面小康研究中心 張旭

“13城市公共服務公眾滿意度排行榜”上,上海、杭州、廣州位列三甲;醫療衛生、社會保障、義務教育、保障性住房、就業服務等五個民生重點領域的榜首城市分別是:廣州、上海、杭州、鄭州、廣州

基本特征 目前我國政府基本公共服務體系整體“總體水平偏低、發展不平衡、效率低水平趨同”。

“公共服務,就是提供公共產品和服務,包括加強城鄉公共設施建設,發展社會就業、社會保障服務和教育、科技、文化、衛生、體育等公共事業,發布公共信息等。”2004年初,溫家寶總理在一次講話中如此定義“公共服務”,“定義”中列舉的事項多與民生密切相關。

“今年我們做了兩件大事,第一件是推進醫藥衛生體制改革,第二件是在農村開展新型農村社會養老保險試點。”2009年底,溫家寶總理在接受新華社采訪時,這樣總結當年政府工作中的“大事”,改善民生顯然仍是“為人民服務”的主要內容。

在公共服務為民生的中國和強調改善民生的2009年,中國(海南)改革發展研究院院長遲福林說,“民生領域已經進一步成為考量政府公共服務水平的重要維度。”

2010年2月,《小康》雜志社中國全面小康研究中心聯合清華大學媒介調查研究室,就“醫療衛生”、“義務教育”、“就業服務”、“社會保障”、“保障性住房”等若干民生重點領域的公共服務水平在全國13個城市發起調查。經過對調查結果進行加權處理,并參考國家統計局監測數據及大量社會信息,得出2009~2010年中國公共服務小康指數為71.5分。

本次調查抽取的樣本城市為東、中、西部各區域內經濟“發達”、“中等”和“欠發達”三類省份的省會城市和直轄市,評價經濟水平的主要依據是城市所在省份和直轄市上年人均GDP,選擇時兼顧城市的關注度。調查最終選取的城市為上海、北京、杭州、廣州、海口、鄭州、武漢、合肥、呼和浩特、重慶、西安、成都和昆明,參訪者來自各城市的城區和農村。

在對公共服務的各項指標進行測評的同時,本次調查還就公共服務的13個重點領域,對各樣本城市的居民進行了滿意度的考察,并由此得出“13城市公共服務公眾滿意度排行榜”,其順序從高到低依次為:上海、杭州、廣州、鄭州、北京、呼和浩特、重慶、武漢、合肥、成都、西安、海口、昆明。

在醫療衛生、社會保障、義務教育、保障性住房和就業服務等五個重點民生領域位居榜首的城市分別是廣州、上海、杭州、鄭州、廣州。

義務教育滿意度最高,保障性住房滿意度最低

參訪者對與義務教育相關的公共服務滿意度最高,對與保障性住房相關的公共服務滿意度最低,這是本次調查得出的重要結論之一。

來自國家統計局的相關數據表明,義務教育方面的公共服務獲得了良好認同,這并非偶然:2000年,我國國民平均受教育年限為7.79年,國家財政性教育經費占GDP比例為2.58%;時至2008年,這兩個數字分別上升為8.48年和3.48%。同樣是在2008年,我國“兩基”人口覆蓋率達到99.3%。

2009年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》的制定工作也為義務教育贏得好評有所貢獻。據參與《綱要》制定的教育專家、九三學社中央副主席邵鴻教授介紹,《綱要》將在基礎教育、素質教育、教育公平等人們普遍關心的問題上有所突破,而這些突破“會對中國未來的教育發展發揮不可限量的作用”。

然而,教育面臨的挑戰依然艱巨。我國國民平均受教育年限雖有所提升,但仍低于巴西等一些發展中國家水平;國家財政性教育經費占國內生產總值的比重也低于世界平均水平。

本次調查顯示,共計69%的參訪者認為當前中國教育資源分配“不公平”和“嚴重不公平”;“阻礙教育公平性”的主要原因(多選)則被認為是“基礎教育發展不平衡”(62.2%)、“地方區域經濟發展不平衡”(62.1%),及“學校錄取制度不公平”(59.2%)。可以預見的是,對于新一年的義務教育公共服務,人們會在糾正“不公平”、改變“不平衡”方面充滿期待。

盡管保障性住房以中低收入人群為主要受益對象,因而尚不屬于基礎性公共服務,但在本次調查中,與此相關的公共服務還是成為關注度排名第四和滿意度排名最末的項目。

調查數據顯示,共計53.1%的參訪者表示對保障性住房公共服務“不太滿意”和“非常不滿意”;而在回答“您認為如何才能真正抑制房價上漲”時,70.1%的參訪者選擇了“增加保障性住房建設規模”。顯然,面對房價持續攀升的現實,不少人將希望轉向了保障性住房。然而,與這種希望相去甚遠的服務水平卻總是讓人失望,于是不滿在所難免。

不過,對保障房公共服務的抱怨更像是表面現象,真正的不滿其實指向居高不下的房價——這樣的房價正在使越來越多的人變得無意愿,進而無能力去購買商品房。在抑制房價的種種措施所取得的效果遠未讓公眾滿意的情況下,將國家不斷增長的財力體現為更好的住房保障服務水平,也許已是化解這種不滿的最好辦法。

醫療衛生獲最高關注度

在“最滿意”和“最不滿意”之間,還有一些調查結果同樣可圈可點。

作為基礎性公共服務的重要內容,醫療衛生服務在本次調查中獲得了最高關注度,同時也獲得了位列第四的滿意度排名。這樣較為靠前的滿意度排名至少在一定程度上源自2009年“新醫改”的五項措施。調查數據顯示,在問及“對‘新醫改’各項措施持何種態度”時,32%的參訪者表示“有信心”,不過,也有44%的參訪者表示“觀望”。

此外,“看病貴”仍是醫療服務中突出的問題,共計53.7%的參訪者認為“目前的醫療價格”“較貴,難以承受”和“很貴,無法承受”。未來幾年內,“觀望”者的態度如何改變也許取決于“新醫改”實施后“看病貴”問題的解決效果。

社會保障問題在本次調查中獲得了僅次于醫療衛生的關注度,但參訪者對相關公共服務的滿意度卻并不高。

盡管國家在社保方面的投入在持續加大,但我國社會保障和就業財政經費支出占GDP的比重僅為2.2%,仍然距離中等發達國家甚遠。此外,社保支出在分配上也存在不平等的現象,相當多的農村居民還享受不到社保待遇。2009年啟動的“新農保”無疑將在一定程度上縮小這種待遇差距,但根本解決還有賴于城鄉二元體制的改變。

同樣亟待提高的還有就業服務水平。本次調查中,56.5%的參訪者表示“在學校里所學專業與現在從事的工作”“不對口”,這意味著社會對與就業機會相適應的就業培訓有很大需求。然而事實上,目前我國的就業服務偏重于提供就業信息,在提供就業機會和就業培訓方面則明顯欠缺。因此,盡快建立與市場需求相適應的就業培訓體系就顯得十分必要。

值得一提的還有與文化、休閑、娛樂,公共安全,政府信息公開及政府與民眾互動相關的調查結果——前兩項的滿意度排名僅次于義務教育,而后兩項的排名只略勝于保障性住房。

參訪者對文化休閑服務的良好評價,在很大程度上得益于相關服務的市場化,以及政府對文化產業經營限制的逐步放開;對公共安全服務的滿意則主要是對政府在警力配備和增強防范措施方面工作的認同,而公眾的主觀安全感事實上還有待提高。關于政府信息公開和政府與民眾互動,本次調查的結果顯然說明政府在增強工作透明度及與民眾交流方面仍需努力。

公共服務水平與GDP聯系過密

在本次城市公共服務滿意度排行榜上,東部省份城市,即上海、北京、杭州、廣州和海口的滿意度總體高于中、西部省份城市。地方經濟發展水平與公共服務滿意度呈明顯正相關關系。

遲福林認為,這樣的現象,一方面說明城市的公共服務水平與當地的經濟發展水平聯系密切,隨著經濟的發展,地方在改善民生和提高公共服務水平方面擁有了更多可以投入的資源;另一方面也透露出一個問題,即由于我國的基本公共服務體系還不完善,加之中央和地方的分工職責體系尚未建立,所以在保證基本公共服務的底線公平方面仍有所欠缺。

“基本公共服務不能僅與當地的經濟發展水平掛鉤,”遲福林說,“對于難以保證基本服務水平的地區,中央財政必須給予財力保障,而目前我國在這方面還有待改進。”

此外,各城市城區與農村居民對公共服務的滿意度對比顯示,城區居民的滿意度明顯高于農村居民。城鄉戶籍制度導致的公共服務水平差異無疑是造成這一情況的主要原因。

與此相關的一個突出事例為農民工就業服務。隨著農村勞動力不斷向城市轉移,農民工在城市的就業服務需求已呈現出明顯的增加趨勢。然而由于沒有城市戶籍,農民工在制度上并未被納入城市的就業服務體系,農民工對就業服務的不滿因此就在所難免。

遲福林認為,當不愿意也不可能回到農村的新生代農民工成為農民工群體的主體后,他們對享受城市就業服務的訴求就會更加強烈。因此,未來三五年內,在進一步放開戶籍制度,從而使農民工享受到平等的就業及其他基本公共服務方面必須有實質性突破。

“實現均等化要花15~20億”

基本公共服務均等化欠缺是我國公共服務領域中長期存在的問題,本次調查顯露的公共服務城鄉差異和區域差異表明,未來我國在解決基本公共服務均等化上的力度仍需進一步加強。

在遲福林看來,我國基本公共服務的均等化涉及三方面內容,即城鄉均等化、區域均等化和對中低收入群體,特別是農民工的關注,其中城鄉均等化最為關鍵。

“推進基本公共服務均等化,首先應該有全國性的規劃,這個規劃應立足于用十年左右的時間初步實現城鄉基本公共服務均等化。而我們現在只是提出一些大目標,缺少實現這些目標的總體規劃。其次,應形成合理的中央-地方分工體系,明確中央和地方各自的財權和事權。此外,還要解決投入問題。就解決城鄉均等化問題而言,我認為至少需要15至20億元。”遲福林說。

本次調查所獲得的另一項啟示來自公眾對與文化、休閑、娛樂相關公共服務的良好評價,這一結果至少在一定程度上說明,在公共服務供給方面適當引入市場、社會機制將有利于服務水平的提高。

“我們現在已經進入公共物品短缺的時代,僅靠政府提供公共物品很難滿足迅速增長的需求,因此,應該充分發揮市場、社會在服務供給方面的作用。”遲福林說。

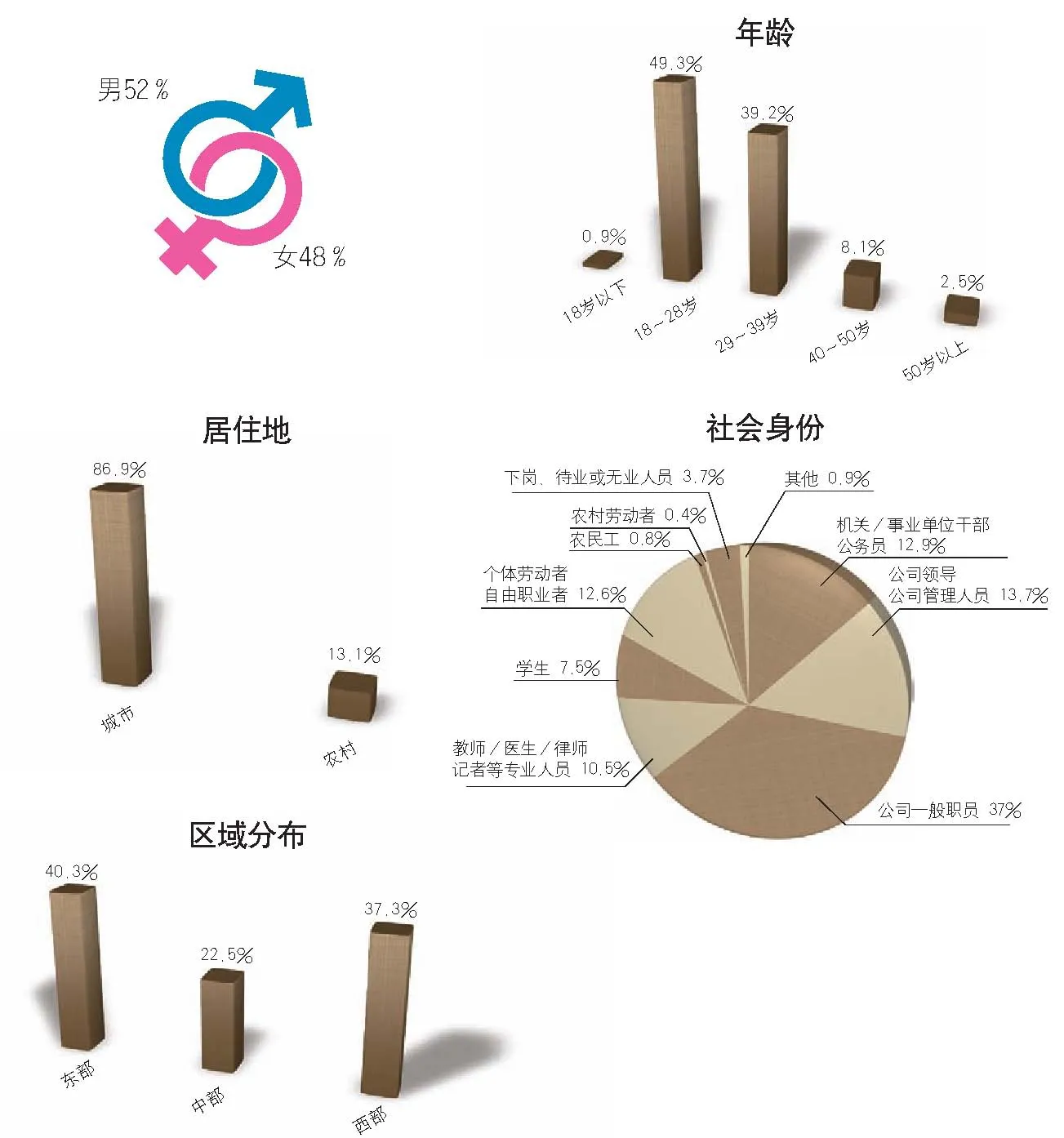

參訪者的基本信息

事實上,近年來的許多重大社會事件,如汶川地震發生后,企業和社會組織都表現出參與公共服務的熱情。與此不相適應的是參與渠道的缺乏和體制上的障礙。遲福林認為,政府應進一步解放思想,鼓勵、支持建立公益性社會組織,并加快相關的機制建設和政策安排。“政府應確保公共服務的底線,市場和社會組織可以為人們提供更多的服務選擇,而我們現在缺少這樣的選擇。”

(感謝國家統計局統計科學研究所研究室主任呂慶 提供的支持)