禁食及胃腸減壓治療新生兒喂養不耐受的效果觀察

周鎮光 李紅星

新生兒喂養不耐受(feeding intolerance,FI),也稱喂養困難,在新生兒尤其是早產兒中很常見,是由于新生兒胃腸動力發育落后于胃腸道消化、吸收功能的發育,導致胃腸功能紊亂,直接危及其生命。我們采用的禁食及胃腸減壓3d方法治療新生兒喂養不耐受,與采用嗎丁啉治療新生兒喂養不耐受作了對比,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇我院兒科2008年6月~2009年12月收治的新生兒喂養不耐受患兒56例,隨機分為治療組和對照組,其中治療組28例,男15例,女13例,其中新生兒窒息13例,早產兒10例;對照組28例,男14例,女14例,其中新生兒窒息12例,早產兒11例。兩組在性別、胎齡、日齡、體重、基礎疾病方面比較,差異無統計學意義 (P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參考黃瑛擬訂的喂養不耐受診斷標準[1]:①頻繁嘔吐>3次/d。②奶量不增或減少>3d。③胃潴留,潴留量>前次喂養量的1/3。④所有患兒均除外胃腸道先天畸形。

1.3 治療方法 對照組給予保溫、體位療法,將患兒頭高足低位放于30°病床,取仰臥位,給予部分靜脈營養,喂養按日常適齡奶量經鼻飼管注入母乳或配方奶并口服嗎丁啉0.2~0.3mg/(kg·次),喂奶前l5~20min胃管注入,每8小時1次[2],喂奶前回抽胃內殘留奶量并記錄。治療組在綜合治療基礎上采用全靜脈營養,禁食3d,每3~4小時回抽胃管,胃腸減壓,3d后恢復胃腸喂養并記錄患兒胃潴留情況。

1.4 療效判斷標準 以消化功能恢復、正常進食為療效判斷標準,恢復時間 1~7d為有效,>7d為無效。

1.5 統計學處理 數據采用SPSS10.5統計學軟件處理,組間比較采用x2檢驗。

2 結果

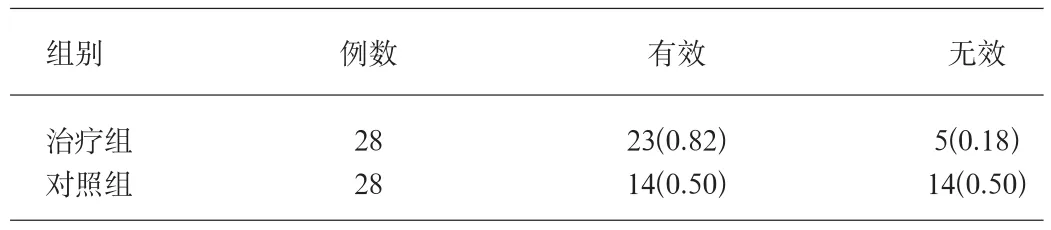

治療7d后,兩組患兒消化功能恢復、正常進食例數結果見表1。兩組比較,治療組優于對照組(P<0.05)。治療組12例在禁食3d后重新胃腸喂養的第1天恢復正常進食,8例在重新胃腸喂養的第2天恢復,2例在重新胃腸喂養的第3天恢復,6例在重新胃腸喂養的第3天仍無恢復又進行第2次禁食,其中4例恢復、2例發展成多器官功能障礙(MODS),自動出院。對照組4例在治療第2天恢復,6例在治療第3天恢復,5例在治療第4天恢復,13例在治療7d仍無恢復,改用禁食治療后8例恢復,2例發展為新生兒壞死性小腸結腸炎(neonatal necrotizing enterocolitis,NEC),3例發展成多器官功能障礙(MODS)。

表1 兩組療效比較[例(%)]

3 討論

新生兒出生后由宮內營養轉向胃腸道的哺乳喂養,新生兒消化系統解剖生理功能和胃腸神經內分泌調節不成熟,如下食管括約肌張力減低,一過性下食管括約肌松弛,下食管括約肌腹內段長度較短,His角較大,胃排空延遲;胃內壓、食管體部壓力增高,血漿胃動素水平低下,表現為食管蠕動功能減弱,食管吞咽動作不協調,食管推進式蠕動波減弱或消失。胃竇、幽門和十二指腸動力異常,易出現奶量不增,嘔吐、腹脹、胃潴留等癥狀,甚至發展為NEC,直接危及其生命。本組病例中,窒息患兒25例,占44.6%,早產兒22例,占39%,說明喂養不耐受主要與窒息和早產相關[3]。窒息缺氧時,為保證重要生命器官(腦、心、肝、腎)氧供,全身血流重新分布,胃腸道血管收縮血流量減少50%以上,胃腸道發生低灌注,使腸黏膜上皮細胞缺氧、壞死、脫落及腸壁水腫,腸蠕動減低,腸內容物淤滯、細菌繁殖及腸道通透性改變;由此介導的“再灌注損傷”可使腸黏膜傷害進一步加劇,甚至發生不可逆的病理改變[4]。新生兒壞死性小腸結腸炎輕癥只表現為腹脹及胃潴留,新生兒腹脹及胃潴留,無論有無放射線征,均應懷疑NEC[5],所有病例中有7例發展為NEC,5例最終發展為MODS,考慮部分喂養不耐受為輕癥壞死性小腸結腸炎,所以采用禁食及胃腸減壓治療新生兒喂養不耐受是安全的,而且本次對照口服嗎丁啉治療新生兒喂養不耐受的結果得出,禁食及胃腸減壓治療新生兒喂養不耐受的效果更佳,無出現低血糖及電解質紊亂情況,新生兒恢復出生體重時間無差別,值得臨床推廣。

[1]黃瑛,邵肖梅,曾紀驊,等.新生兒喂養困難與紅霉素腸道動力的研究[J].中華兒科雜志,2000,38(11):696-698.

[2]曹文霞.嗎丁啉治療早產兒喂養不耐受61例[J].成都醫藥,2004,30(1):89.

[3]劉敬,曹海英.新生兒窒息多臟器血流動力學[J].中華兒科雜志,2008,46(2):72.

[4]王茂貴.小兒胃腸道特點、黏膜屏障與胃腸功能障礙[J].中國實用兒科雜志,2OOl,16(1):2-5.

[5]金漢珍.實用新生兒學[M].3版.北京:人民衛生出版社,2003:508.