干擾素復合治療慢性丙型病毒性肝炎的療效觀察

艾黎

丙型病毒性肝炎(簡稱丙肝)是慢性肝病發生的主要原因之一,目前全世界約有4千萬慢性丙型病毒性肝炎患者[1]。慢性肝炎反復發作會導致肝纖維化、肝癌的發生,α-干擾素(INF-α)治療慢性丙型肝炎公認為有效的藥物,而聚乙二醇化干擾素(PEGIFN)的出現為慢性丙型肝炎患者的治療提供了新的選擇。目前美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration,FDA)推薦長效PEG-IFN與利巴韋林聯合應用做為治療丙肝的標準方案。有效的抗病毒是治療丙肝的關鍵措施,但同時應阻止或延緩慢性丙肝發展為肝硬化、肝癌。苦參素具有抗病毒、抗纖維化、改善癥狀與體征、恢復肝功能的作用,已被廣泛用于治療慢性乙型肝炎。因此,根據苦參素的藥理特點,我院采用PEG-IFN復合利巴韋林和苦參素治療慢性丙肝,現報道如下。

1 資料與方法

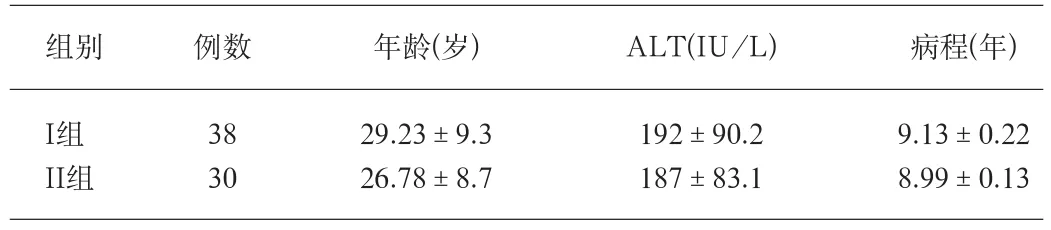

1.1 對象 選自2006年7月~2009年12月在我院進行治療的慢性丙型病毒型肝炎患者,共68例,診斷標準符合2000年中華醫學會傳染病和寄生蟲病學分會、肝病學分會聯合修訂的病毒性肝炎防治方案[2];血清抗-HCV陽性,ALT反復或持續異常;排除甲、乙、丁、戊肝病毒感染;血紅蛋白男>130g/L,女>110g/L;無嚴重心肺疾病、糖尿病、癲癇、精神病史和失代償期肝硬化;無干擾素禁忌證。將68例病人按入院時間的先后次序隨機分為兩組,I組:PEGIFN復合利巴韋林和苦參素治療組;II組:PEG-IFN和利巴韋林治療組。I組38例,男20例,女18例,年齡25~67歲,病程6~11年;II組30例,男17例,女13例,年齡23~64歲,病程7~10年。兩組對象在年齡、性別、ALT、病程上差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

1.2 方法 治療前檢測肝腎功能、血常規、甲狀腺功能、血糖及尿常規,老年患者治療前常規作心電圖和心功能檢查。兩組患者均給予一般綜合護肝治療,I組:PEG-IFN180μg肌肉注射,1次/周,利巴韋林口服(0.3g,tid),苦參素注射液,1200mg加入5%葡萄糖注射液100mL靜脈滴注。II組:PEGIFN180μg肌肉注射,1次/周;利巴韋林口服(0.3g,tid)。連續治療4周后復查肝功能,每4周復查一次,肝功能恢復正常后停用靜脈給藥,兩組療程為24周。

1.3 療效觀察指標 在治療過程中觀測指標如下:①分別于治療第4、12、20周、治療結束時復查肝功能;②兩組患者癥狀及體征改善情況,如乏力、納差、肝區不適及肝臟腫大;③出現的不良反應,如發熱、皮疹、頭痛、肌痛、關節痛、乏力等類流感癥狀及WBC、血小板減少等骨髓抑制現象。

1.4 統計學處理 用SPSS13.0統計軟件進行數據處理,計量資料采用完全隨機設計的方差分析,各組樣本均數比較使用兩樣本t檢驗,計數資料采用x2檢驗,P<0.05認為差異具有統計學意義。

2 結果

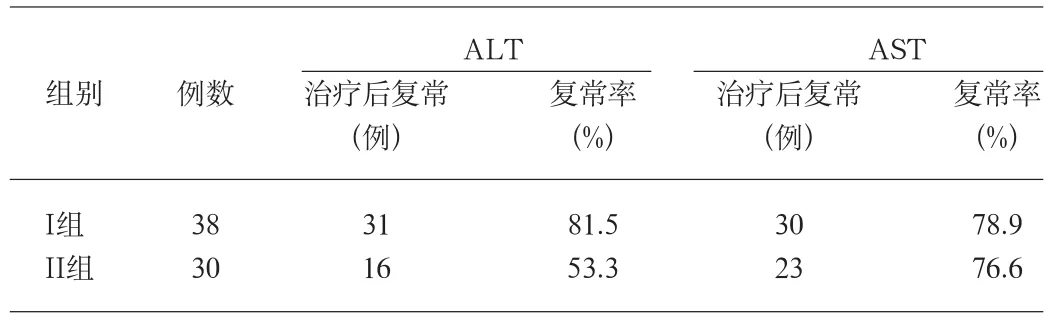

2.1 兩組患者治療4周后丙氨酸轉氨酶(ALT)、天冬氨酸轉氨酶(AST)復常結果比較 采用四格表x2檢驗的Fisher確切概率法,在治療4周后,ALT復常率I組(81.5%)比II組(53.3%)高,差異具有統計學意義(P<0.05);AST復常率I組(78.9%)比II組(76.6%)高,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

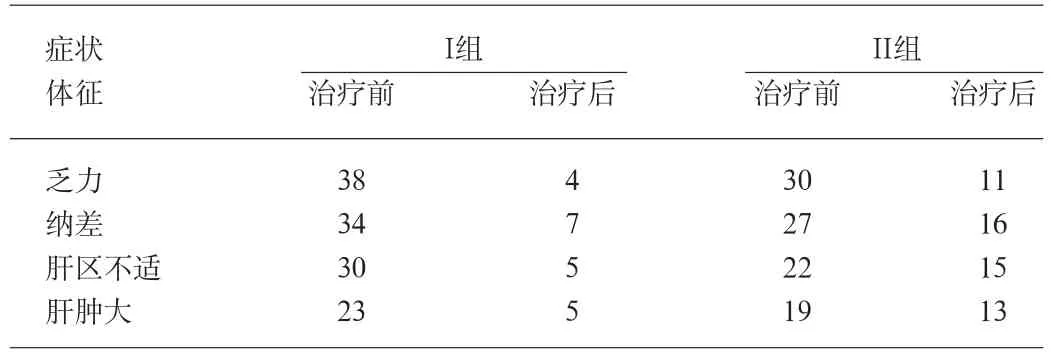

2.2 兩組患者經治療后癥狀及體征改善情況 經治療后,兩組患者癥狀和體征都有明顯改善,與治療前相比較差異具有統計學意義(P<0.05),但I組癥狀和體征改善更明顯,與II組相比較差異具有統計學意義(P<0.05)。

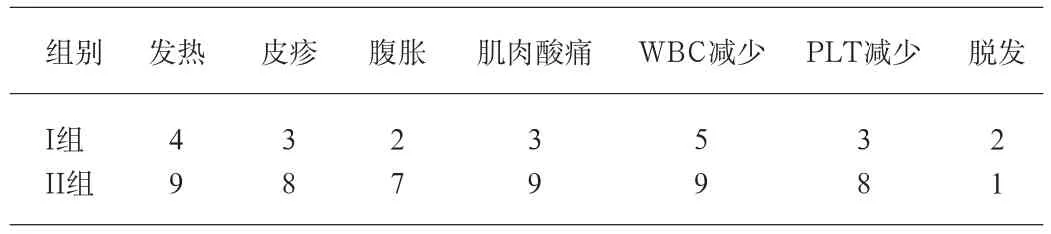

2.3 不良反應 兩組患者在治療過程中均出現發熱、皮疹、頭痛、肌痛、關節痛、乏力、WBC減少、血小板減少等不良反應。兩組不同治療方法出現的不良反應見表4。兩組患者不良反應比較,I組患者出現的不良反應較II組少,除脫發外,兩組患者出現其他不良反應的差異具有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組患者一般情況比較()

表1 兩組患者一般情況比較()

組別 例數 年齡(歲) ALT(IU/L) 病程(年)I組 38 29.23±9.3 192±90.2 9.13±0.22 II組 30 26.78±8.7 187±83.1 8.99±0.13

表2 兩組患者治療4周后ALT、AST結果比較

表3 兩組患者經治療后癥狀及體征的改善情況(例)

表4 兩組不同治療方法出現的不良反應比較(例)

3 討論

丙型肝炎基礎研究進展迅速[3-4],抗病毒治療是目前丙型肝炎有效的治療方法,抑制病毒復制能減少傳染性、改善肝功能、減輕肝組織病變、提高生活質量、減少或延緩肝硬化和肝癌的發生。PEG-IFN加利巴韋林治療丙肝是目前認為較好的治療方法,大量研究其治療的反應不僅提高了持續性病毒應答率,組織學應答率(肝臟炎癥評分下降)也明顯增高,可顯著改善患者的生活質量、減緩肝臟纖維化進展、減少肝細胞癌的發生[5]。但出現不良反應較多,如白細胞和血小板下降、持續應答不太理想等。苦參素又名氧化苦參堿,是從豆科植物苦豆草的種子苦豆子或豆科植物苦參的根中提取的一種生物堿。在對苦參素大量的藥理和臨床研究中,發現其能明顯對抗巴豆油、角叉菜膠和冰醋酸誘發的滲出性炎癥。其抗炎機制可能與其抑制炎性細胞因子的產生有關。苦參素能抑制柯薩基病毒殼核蛋白的表達,表現出直接的抗病毒活性。苦參素對成纖維細胞增殖及III型原膠原mRNA表達的影響,從細胞及分子水平闡明了苦參素可抑制成纖維細胞增殖及III型原膠原mRNA的表達并呈劑量依賴性,提示苦參素可通過這兩方面的作用使膠原合成減少。另可抑制成纖維細胞增殖及轉化生長因子的表達而起到抗肝纖維化作用。此外,苦參素還有保肝降酶、抗癌、升高白細胞、抗心率失常等多種藥理作用,且不良反應較少。有研究證實苦參素對IFN治療病毒性肝炎引起白細胞減少和血小板降低具有對抗作用,且有升白細胞、血小板、白蛋白的功能,并可減少腔道出血、全身感染、頑固性腹水、肝性腦病等嚴重并發癥的發生[6-7]。因此,將IFN與苦參素聯合治療可有效減少不良反應的發生,具有協同治療的作用。

目前,苦參素已廣泛應用于慢性乙型肝炎的治療中,但有關其應用于慢性丙肝治療的報道較少。本研究使用IFN聯合利巴韋林和苦參素聯合治療慢性丙肝,與IFN聯合利巴韋林相比較,加用苦參素組在ALT復常率、癥狀和體征改善和不良反應的發生等方面均優于未加用苦參素組。因此,IFN聯合利巴韋林和苦參素治療慢性丙肝更適合于臨床使用。就目前來看,聯合用藥將是相當長時間內丙型肝炎臨床治療的發展方向,隨著生物工程和制藥技術的飛速進展,安全、高效的治療慢性丙肝的藥物將很快投入到臨床應用。

[1]Gary L,Davis MD.Current treatmenl for chronic hepatitis C[J].Rev Gas Dis,2002,1:59-72.

[2]中華醫學會傳染病和寄生蟲病學分會、肝病學分會.病毒性肝炎防治方案[J].中華內科雜志,2001,40(1):62-68.

[3]康富標,趙敏.丙型肝炎抗病毒治療研究進展[J].中華肝臟病雜志,2006,14(12):933-935.

[4]趙文莉,胡勤明.干擾素聯合利巴韋林治療丙型肝炎臨床療效分析[J].中國藥師,2009,12(5):639-640.

[5]Reddy KR,Modi MW,Pedder S.Use of peginterferon alfa-2a(40KD)(Pegasys)for the treatment of hepatitis C[J].Advanced Drug Delivery Reviews,2002,54:571-586.

[6]黃瑛,尹學艷,王曉.苦參素治療干擾素致白細胞降低的療效觀察[J].大理醫學院學報,2001,10(3):56.

[7]朱紹詠,胡啟江,汪惠蘭,等.苦參素對肝炎后肝硬化患者血清的影響[J].醫學文選,2001,20(6):810.