34例拔牙術后出血的原因和處理

朱虹

拔牙后出血是拔牙術后的一個常見的并發癥[1],原因較多。出血造成患者恐慌不安,甚至導致傷口感染,愈合欠佳。因此查找病因,給予恰當的處理是非常重要的。本文總結34例拔牙術后出血的病例,就其出血原因及處理措施,提出自己的一些看法,現報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組34例,其中男18例,女16例;年齡分布5~20歲3例;21~40歲8例;41~60歲16例;60歲以上7例。其中4例,5例,15例,10例。

1.2 拔牙出血的原因

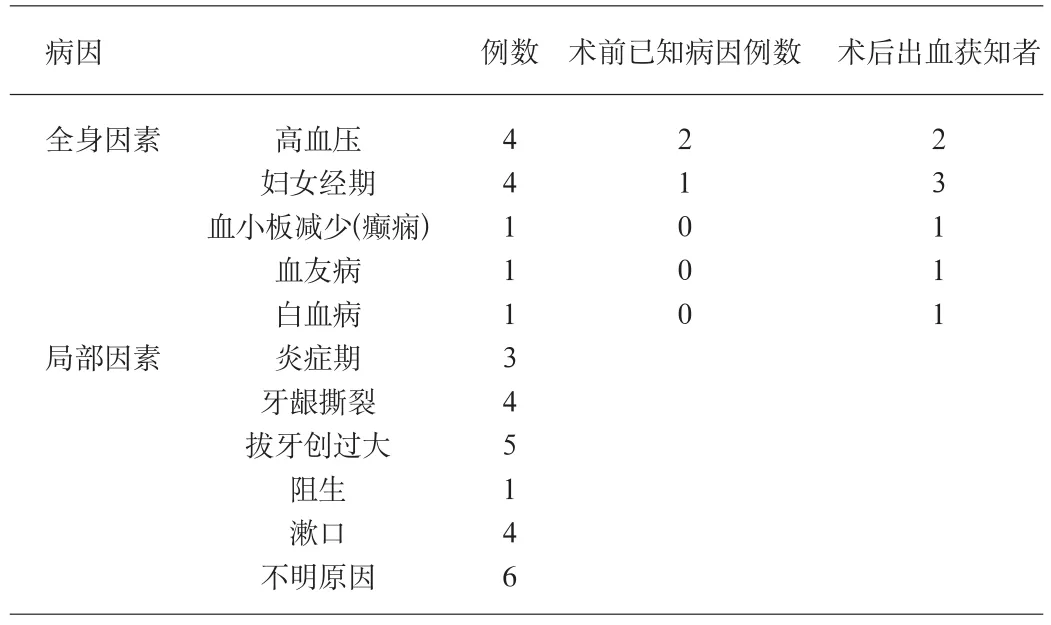

其中全身性因素占11例,如高血壓、經期拔牙、血小板減少等;局部因素17例,包括炎癥期拔牙、拔牙創過大等;不明原因6例。其中有8例拔牙術后經詢問病史方獲知病因。見表1。

表1 拔牙出血原因

1.3 拔牙術后出血的處理

術后出血的患者多在2~24h內來院,經檢查,有的牙槽窩內血凝塊脫落,有的雖有血凝塊,但周圍有滲血,有的創面可見活動性出血。處理:清理創面及凝血塊,找出出血灶,創口內填充明膠海綿或止血纖維、碘仿紗條等壓迫止血。對組織撕裂較嚴重者,縫合創口,等創面出血靜止后觀察約1h,如無明顯出血,可肌注立止血1kU,讓病人返回。第二天復診,多數患者經過處理后均不再出血。亦有個別病例須經2次處置,方可止血。

2 討論

拔牙后創面出血是口腔頜面外科醫師在臨床上常見的并發癥,出血量多時可致病人頭暈、乏力,甚至休克危及生命,作為口腔頜面外科醫師要引起重視。根據筆者的經驗,有以下體會。

2.1 拔牙前要詳細詢問患者的全身情況

在明確要拔的牙后,要仔細詢問患者有無高血壓、心臟病及其他全身性疾病,長期口服的藥物等,明辨拔牙的禁忌證,尤其是出血性疾病,如血小板減少、白血病等。根據具體狀況,進行必要的檢查和化驗。筆者曾經遇到一例8歲的患兒要求拔除滯留的乳牙,拔牙術后出血再次就診時詢問病史,方知患兒有癲癇,長期服用苯妥英鈉,而苯妥英鈉的不良反應里明確指出:造血系統反應可致全血減少性貧血或巨細胞性貧血,如血小板減少、再生障礙性貧血等。另有一例患兒,在拔牙時見牙齦腫脹,探之易出血,詢問病史,家長訴患兒經常牙齦出血,鼻衄,皮膚有瘀斑,懷疑血液系統疾病,建議進一步檢查。后經確診為血友病。

高血壓患者由于血管壁彈性差、壓力增高、易于出血,拔牙時要引起重視。

在牙周病急性炎癥期要求拔牙的患者,可耐心說服,消炎后再行拔牙術,不僅減少菌血癥發生,也可減少術后出血。如確實需拔牙的患者,在予以抗感染及止血的措施下,方可拔除患牙。

女性拔牙時,要多問一句月經是否來潮,婦女經期凝血機制下降,拔牙后易于出血。

2.2 術中的操作要正確

拔牙中要注意正確的操作,盡量減少對牙周組織及牙槽的損傷。比如減少牙挺、骨鑿的使用,以免引起牙周組織的撕裂、創傷;牙鉗的用力方向不當亦可引起組織損傷及鄰牙的創傷。術中操作不恰當均可導致術后拔牙創的出血。所以,拔牙時動作要輕巧,旋轉用力,把拔牙創傷減到最小。筆者曾遇1例拔牙創撕裂較嚴重的患者術后出血來院復診,經仔細檢查創傷,清創后縫合創口并用碘仿紗條填壓止血。

對于阻生牙,尤其是阻生的第三磨牙,術前要拍片明確位置,拔除時更要注意,有些牙根與下牙槽神經血管束較近,術中易于損傷,在用骨鑿敲擊時尤其要小心,以免造成不必要的損傷。

2.3 指導病人拔牙術后的注意事項

拔牙術后要認真告知病人術后注意事項,比如創口上填壓的紗布卷1小時后方可吐掉,24小時內不可刷牙、漱口;術后24小時內唾液中有血絲是正常現象,不必恐慌,沒必要不停地漱口,以免適得其反,把形成的凝血塊沖掉導致出血。如果口內有大血塊或大口的血液出現,要及時到醫院就診。

[1]邱蔚六.口腔頜面外科學[M].3版.北京:人民衛生出版社,1995:104.