乳腺癌腋淋巴結轉移的聲像圖多因素分析

鄧元 于韜 羅婭紅 那麗莉 鄔曉明 梁凱

乳腺癌腋淋巴結轉移的聲像圖多因素分析

鄧元 于韜 羅婭紅 那麗莉 鄔曉明 梁凱

目的通過分析乳腺癌腋淋巴結轉移的超聲聲像圖表現,探討這些超聲聲像圖特征與病理學腋淋巴結轉移的相關性。方法回顧性分析應用超聲檢出的145例乳腺癌患者及其278枚腋淋巴結的聲像圖表現,采用單因素分析、多因素logistic回歸及ROC曲線分析的方法,分別檢驗乳腺癌腋淋巴結血流特征、徑線比及最大皮質厚度與病理學腋淋巴結轉移的相關性。結果依據單因素分析,周邊型或混合型血流分布、徑線比較小、皮質厚度較厚的腋淋巴結,其病理學淋巴結轉移率較高(P<0.05)。依據多因素分析,腋淋巴結徑線比和皮質最大厚度與病理學腋淋巴結轉移明顯相關。經ROC曲線分析,腋淋巴結最大皮質厚度是判定腋淋巴結轉移的較佳指標。結論依據乳腺癌腋淋巴結超聲影像學特征評價腋淋巴結轉移,具有明顯的臨床實用價值。

乳腺癌;腋淋巴結;轉移;超聲聲像圖

乳腺癌是婦女最常見的惡性腫瘤,其治療預后與其腫瘤臨床分期直接相關。腋淋巴結是乳腺癌淋巴轉移的重要途徑,其轉移與否常常被臨床作為選擇治療方法、判斷治療預后的重要參考指標[1-2]。筆者將乳腺癌腋淋巴結聲像學特征作為研究對象,對1組乳腺癌癌腫及腋淋巴結聲像圖進行回顧,并結合手術病理對其進行多因素分析,以探討乳腺癌腋淋巴結聲像圖特征與病理學腋淋巴結轉移間的相關性。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選自2007年1~10月,遼寧省腫瘤醫院超聲檢出腋淋巴結并經乳腺科手術證實為乳腺癌的患者145例,均為女性,年齡27~77歲,中位年齡54歲。145例患者中,檢出1枚淋巴結者49例,檢出2枚淋巴結者59例,檢出3枚淋巴結者37例。本組病例,共檢出淋巴結278枚,均為乳腺癌同側淋巴結,其中,術后病理證實為轉移淋巴結198枚,非轉移淋巴結80枚。

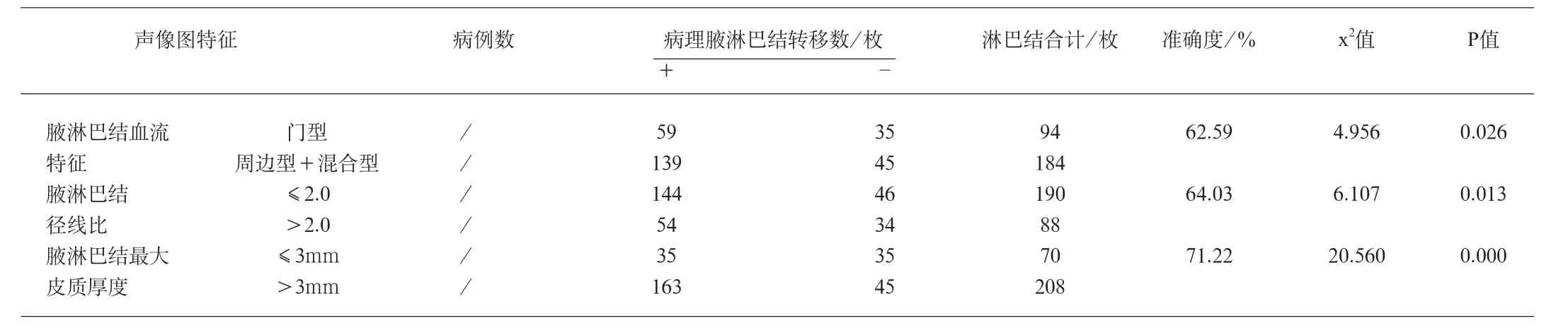

表1 乳腺癌腋淋巴結聲像圖特征與病理學乳腺癌腋淋巴結轉移間的關系

1.2 檢查方法 乳腺術前24h內,采用美國GE公司Logiq9型彩色多普勒超聲機對患者乳腺及腋下區進行掃查,并對檢出的乳腺癌病灶及腋淋巴結進行體表標記定位。探頭頻率選擇7~12MHz。

1.3 觀察指標 腋淋巴結觀察指標包括:①腋淋巴結血流特征,按照檢出淋巴結內血流的多少,分為中央型、周圍型、混合型3種類型;②腋淋巴結徑線比,即腋淋巴結長徑/短徑;③腋淋巴結最大皮質厚度。

1.4 統計學分析 應用SPSS10.0統計學軟件包,統計腋淋巴結血流特征、徑線比及最大皮質厚度與病理學腋淋巴結轉移的相關性,并利用ROC曲線篩選最適宜進行乳腺癌腋淋巴結轉移診斷的指標。單因素采用x2檢驗,多因素分析采用logistic回歸分析,P<0.05時,為具有統計學意義。應用ROC曲線評價各診斷指標曲線下面積,進而評價診斷指標的準確度。

2 結果

2.1 超聲聲像圖特征與病理學乳腺癌腋淋巴結轉移相關性的單因素分析 本組病例,共檢出腋淋巴結278枚,其中,腋淋巴結血流特征表現為門型者94枚,表現為周邊型和混合型者184枚;腋淋巴結徑線比≤2.0者190枚,徑線比>2.0者88枚;腋淋巴結最大皮質厚度≤3mm者70枚,最大皮質厚度>3mm者208枚。以上乳腺癌癌腫、腋淋巴結超聲聲像圖特征與病理學乳腺癌腋淋巴結轉移間的關系,見表1。

由表1可知,乳腺癌腋淋巴結表現為周邊型或混合型血流分布者、徑線比>2.0者、皮質厚度較厚者,其病理學淋巴結轉移率高于腋淋巴結表現為門型血流分布者、徑線比≤2.0者、皮質厚度較薄者(P<0.05)。

2.2 超聲聲像圖特征與病理學乳腺癌腋淋巴結轉移相關性的多因素分析 對表1統計學結果中有顯著性差異的單因素指標,即腋淋巴結徑線比和腋淋巴結最大皮質厚度進行logistic回歸分析,而將其余因素被排除在方程之外。結果表明,在腋淋巴結徑線比和腋淋巴結最大皮質厚度兩大聲像圖特征中,尤以腋淋巴結最大皮質厚度與病理學乳腺癌腋淋巴結轉移相關性最大(OR=108.540)。

3 討論

長期以來,超聲診斷一直是評價乳腺癌腋淋巴結轉移的重要方法[3]。Yang等[4]提出,轉移性淋巴結形態、結構的改變是其超聲聲像圖改變的病理學基礎;聲像圖上最具價值的診斷征象是淋巴結徑線比的下降。本研究表明,腋淋巴結最大皮質厚度、腋淋巴結徑線比和腋淋巴結血流特征都與病理學腋淋巴結轉移密切相關(P<0.01),與Yang等觀點基本一致。但是,經多因素分析和ROC曲線分析表明,腋淋巴結最大皮質厚度是診斷乳腺癌腋淋巴結轉移的最佳指標,與Yang等觀點不一致。我們認為,這是由乳腺癌腋淋巴結轉移的病理生理過程所決定的。正常淋巴結結構類似于腎形,皮質較薄,厚約1~2mm,淋巴結徑線比多>2.0。當乳腺癌發生腋淋巴結轉移時,乳腺癌細胞首先經輸入淋巴管侵入并種植于局部皮質的淋巴竇,隨著乳腺癌細胞不斷增殖、壞死并發生結締組織反應而導致局部皮質明顯增厚[2,5]。而后,隨著淋巴結受侵范圍的不斷擴大,淋巴結大體形態逐漸表現為整個淋巴結的增大、變圓,即徑線比減小[5]。由于淋巴結局部皮質增厚貫穿于乳腺癌腋淋巴結轉移的整個病理生理過程,而淋巴結徑線比減小多見于淋巴結轉移突破淋巴小結限制之后,因此,盡管腋淋巴結最大皮質厚度和徑線比都是評價腋淋巴結轉移有價值的指標,但是前者較后者為優。同時本研究亦推薦診斷腋淋巴結轉移的皮質最大厚度界值宜定為3mm,與Deurloo等[6]的推薦值一致。

同時,本研究亦認為腋淋巴結血流特征也是判定淋巴結轉移的重要指標。本研究表明,血流特征表現為周邊型或混合型的腋淋巴結,其淋巴結轉移率遠高于門型淋巴結,這是由淋巴結自身微循環改變所致。正常淋巴結結構類似于腎形,其血流多集中于淋巴門區,成分支狀對淋巴結進行血液供應。在乳腺癌腋淋巴結轉移后,乳腺癌細胞逐漸向淋巴門進展并擠壓、包埋淋巴門區血管,造成門型血流模式破壞;同時,為滿足轉移病灶生長的需要,在VEGF的刺激下,新生的腫瘤血管自淋巴結的包膜下穿入,從而形成外周型血流模式[2,7]。因此,盡管腋淋巴結血流特征不如腋淋巴結最大皮質厚度征象出現得早,但仍是特異地診斷腋淋巴結轉移的聲像圖重要征象。

總之,應用超聲診斷乳腺癌淋巴結轉移時,應綜合考慮腋淋巴結的聲像學特征,特別是腋淋巴結最大皮質厚度等征象。包含多種腋淋巴結超聲診斷征象的綜合分析有助于提高超聲診斷的準確率,具有明顯的臨床實用價值。

[1]Bedrosian I,Bedi D,Kuerer H M,et al.Impact of clinicopathological factors on sensitivity of axillary utrasonography in detection of axillary nodal metastases in patients with breast cancer[J].Annals of Surgical Oncology,2003,10(9):1025-1030.

[2]武忠弼,楊光華.中華外科病理學[M].北京:人民衛生出版社,2002:1671-1672.

[3]Alvarez S,Anorbe E,Alcorta P,et al.Role of sonography in the diagnosis of axillary lymph node metastases in breast cancer:a systematic review[J].AJR,2006,186(5):1342-1348.

[4]Yang W T,Ahuja A,Tang A,et al.Sonographic demonstration of normal axillary lymph nodes:a learning curve[J].J Ultrasound Med,1995,14(11):823-827.

[5]Steinkamp H J,Wissgott C,Rademaker J,et al.Current status of power Doppler and color Doppler sonography in the differential dignosis of lymph node lesions[J].Eur Radiol,2002,12(7):1785-1793.

[6]Deurloo E E,Tanis P J,Gilhuijs K G A,et al.Reduction in the number of sentinel lymph node procedures by preoperative sonography of the axilla in breast cancer[J].Eur J Cancer,2003,39(8):1068-1073.

[7]Na D G,Lim H K,Byun H S,et al.Differential diagnosis of cervical lymphadenopathy:usefulness of color Doppler sonography[J].AJR,1997,168(5):1311-1316.

10.3969/j.issn.1009-4393.2010.14.035

遼寧省科技計劃重大課題項目 (2005225007-5) 遼寧省科技計劃課題項目 (2005225003-16)

110042 遼寧省腫瘤醫院醫學影像科 (鄧元 于韜 羅婭紅 那麗莉 鄔曉明 梁凱)