人文地理測試題

沈 健

一、 單項選擇題

圖1是臺灣主要鐵路分布圖。據圖回答1~2題。

1. 決定鐵路分布的主要自然區位是()

A. 地形

B. 氣候

C. 河流

D. 礦產

2.圖中顯示,臺灣城市分布的主要區位因素是()

A. 政治因素 B. 交通因素

C. 科技因素 D. 宗教因素

圖2表示工業區位選擇的4種模式,圓圈大小表示對工業區位選擇影響程度的強弱。讀圖回答3~4題。

3. 工廠區位選擇與圖示相符的是()

A. ① 生物制藥廠 ② 食品罐頭廠

③ 電腦裝配廠 ④ 玻璃廠

B. ① 彩印廠② 造船廠③ 紡織廠④ 皮革廠

C. ① 水泥廠② 造紙廠③ 家具廠④ 玻璃廠

D. ① 啤酒廠② 煉鋁廠③ 繅絲廠④ 烤煙廠

4.德國魯爾工業區形成初期的區位選擇符合()

A. ① B. ② C. ③ D. ④

圖3是鋼鐵工業空間成本與贏利空間統計圖,圖中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ分別表示鋼鐵價格線、總成本曲線、運輸成本曲線、生態成本曲線、其它成本曲線。讀圖完成5~6題。

5. 從圖中可以得出的正確結論是()

A. Q1地生態成本高于運輸成本

B. 國際油價的上升提高了運輸成本

C. 運輸成本受空間的影響比生態成本要強

D. 接近消費市場是鋼鐵工業布局的新趨勢

6. 利潤最大的鋼鐵廠位于()

A. Q1 地 B. Q2 地

C. Q3地 D. Q4地

據報道,2008年杭州市新增綠地534.6萬平方米,人均公共綠地面積達到10.84平方米,位居全國前列。據此回答第7~8題。

7. 城市綠地能()

A. 降低房地產價格

B. 增加城市熱島效應

C. 使道路更加通暢

D. 改善城市空氣質量

8. 杭州市城管部門將部分沿街帶花園的房屋原先實堵的圍墻拆除,改造成鏤空的墻,使墻內的綠化露出。破墻透綠的主要環境功能是()

A. 增加濕度 B. 凈化空氣

C. 消煙除塵 D. 美化環境

讀漫畫“把云留住”(圖4),完成9~10題。

9. 與該漫畫主題最貼切的環境問題是()

A. 土地鹽堿化 B. 大氣污染

C. 森林破壞 D. 溫室效應

10. 此圖體現了區域地理環境的()

A. 整體性 B. 差異性

C. 開放性 D. 同一性

圖5為印度半島某城市示意圖。據此回答11~13題。

11. 圖中甲、乙、丙三地依次對應的城市功能區是()

A. 工業區、工業區、住宅區

B. 低級住宅區、商業區、工業區

C. 綠化區、商業區、住宅區

D. 高級住宅區、商業區、倉儲批發區

12. 下列企業最適宜在丁處布局的是()

A. 印刷廠 B.自來水廠

C. 化肥廠 D. 服裝廠

13. 圖中戊地擬建大型療養中心,其不利的條件是()

A. 離城市遠 B. 山區多災害

C. 近湖泊,濕度大 D. 交通不便

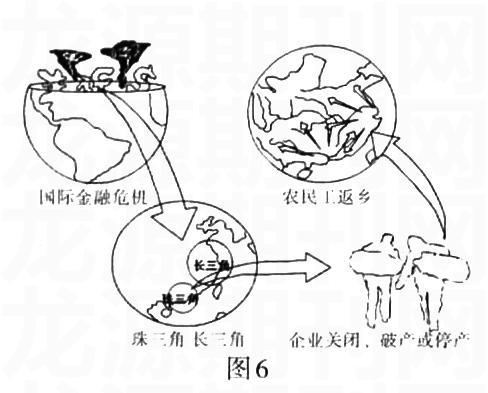

受全球金融海嘯影響,中國沿海地區不少工廠停工,近千萬民工提前返鄉(圖6),據此回答14~15題。

14. 下列工業部門受這次危機影響最明顯的是()

A. 鋼鐵、機械、石化等大型工業

B. 制糖廠、水果罐頭廠等農產品加工業

C. 集成電路、衛星、飛機等工業

D. 服裝、制鞋、玩具等中小型工業部門

15. 我國珠三角地區應對這次危機可以采取的措施有()

① 政府加大扶持力度

② 提高自我創新能力,大力發展企業的核心技術

③ 調整產業結構,大力發展資源密集型工業

④ 完善交通網,加大產品的出口量

A. ②③ B. ①③

C. ②④ D. ①②

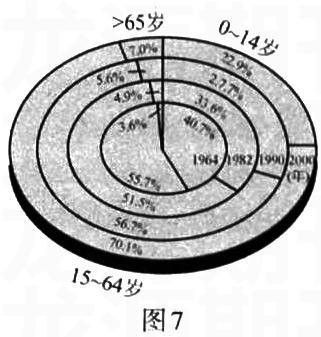

人口年齡結構是反映一個地區人口狀況的重要指標之一,一般把65歲以上人口達到7%,視為進入老齡化社會。圖7為“1964~2000年中國人口年齡構成變化圖”,據圖回答16~17題。

16. 關于我國人口年齡構成變化的正確敘述是()

A. 大于65歲年齡段人口增長速度最快

B. 0~14歲年齡段人口比重持續增加

C. 15~64歲年齡段人口增長速度最快

D. 1990年我國已進入老齡化社會

17. 進入2000年,我國面對的主要人口問題是()

A. 人口老齡化日趨嚴重,勞動力嚴重短缺

B. 人口自然增長率偏高,每年新增人口多

C. 青壯年人口數量龐大,就業壓力大

D. 人口出現負增長,人口數量日趨減少

城市建筑的密度與高度受多種因素的影響。下表為某城市1992年和2008年距市中心不同距離建筑物的平均高度表(單位:米),回答18~20題。

18.該城市在距市中心0~1 km范圍內建筑物的平均高度最高,其原因主要是()

A. 交通通達度最高

B. 降低單位建筑面積的土地成本

C. 居住的人口最多

D. 城市的政治服務職能高度集中

19. 為適應城市發展,該城市在2001年調整了距市中心3~5 km范圍內的主要用地性質。其調整方案最可能是()

A. 居住用地調整為商業用地

B. 居住用地調整為工業用地

C. 工業用地調整為商業用地

D. 工業用地調整為居住用地

20. 北京市中心(天安門廣場一帶)的建筑物平均高度約35 m,上海市中心(外灘—陸家嘴一帶)的建筑物平均高度約75 m。造成這一較大差異的主要原因是()

A. 緯度和海陸位置不同

B. 城市主要職能不同

C. 經濟發展水平差異

D. 交通運輸條件差異

讀圖8“某特大城市某干道市區 郊區雙向車速變化曲線圖”,完成21~22題。

21. 圖中a、b兩曲線()

A. a曲線反映8~10時汽車流量較小,道路暢通

B. a曲線反映由郊外住宅區向市中心工作區的車速變化

C. b曲線反映以上班、上學活動為主的車速變化

D. a、b曲線反映城市道路交通流量的突變性

22. 解決城市交通擁堵問題的最根本的措施是()

A. 在中心城區外圍大力建設以居住為主的衛星城

B. 大力發展軌道交通,建設環行—放射式道路網

C. 在中心城區外圍建設集生產、居住和服務功能為一體的城市新區

D. 嚴格控制私家車數量增長,實行限行措施

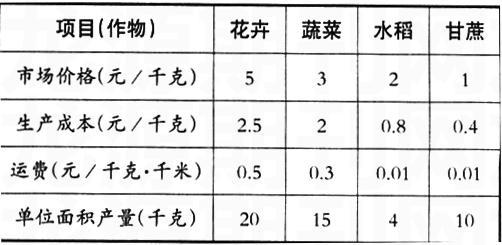

下表為四種農作物產銷資料,假如該地區為同一城市郊區,可大規模種植花卉、蔬菜、水稻和甘蔗四種作物,其產品全部提供城市消費,且地價相同。據此回答23~25題。

23. 該地區可能位于我國的()

① 太湖平原 ② 珠江三角洲 ③ 成都平原 ④ 三江平原

A. ①②B. ③④C. ①④D. ②③

24. 根據表格提供信息,如果該地距離城市為1千米,則從經濟效益看,最適宜種植的兩種作物是()

① 花卉 ② 蔬菜 ③ 水稻 ④ 甘蔗

A. ①②B. ③④C. ①④D. ②③

25.從經濟效益看,距離城市最遠的作物及其最遠距離邊界是()

① 水稻② 甘蔗③ 60千米 ④ 120千米

A. ①②B. ③④C. ①④D. ②③

二、 綜合題

26.某學校地理研究性學習小組開展了“我國人口數量和地區分布變化”專題的研究活動。下面是他們搜集到我國近兩千年來人口總數量和地區分布變化的數據。據此回答問題。

材料一:我國近兩千年來人口總量變化表:

材料二:我國近兩千年來北方地區占全國總人口比重的變化表:

(1) 新中國以前,我國人口總量呈現的變化規律是

(2) 引起上述變化規律的根本原因是()

A. 自然災害B. 氣候變化

C. 社會經濟D. 人口政策

(3) 近兩千年來,我國北方地區占全國人口比重發生了次明顯的突變減少過程。公元760年前后,我國人口和經濟中心發生了向南方的地區的歷史性轉移。

(4) 公元760年以前,我國近六成的人口集中在北方地區。試根據所學知識,指出這個時期我國北方人口分布的特點以及引發的生態環境問題。

27. 圖9為我國京滬高速鐵路路線示意圖,讀圖回答下列問題。

(1) 沿京滬高速鐵路經過的自然帶依次是______和______,這表現為______地帶分異規律。

(2) 京滬高速鐵路全線盡可能采用以橋代路方式,其目的主要是為了()

A. 節省投資成本B. 縮短施工時間

C. 保障旅客安全D. 節省土地資源

(3) 滬寧杭地區與京津唐地區相比,就自然資源而言,工業發展的主要優勢是______,劣勢是______。

(4) 滬寧杭地區已成為世界六大城市群(帶)之一,推動其城市化進程的主要動力是______。在滬寧杭地區,服務范圍最大的是城市是______。

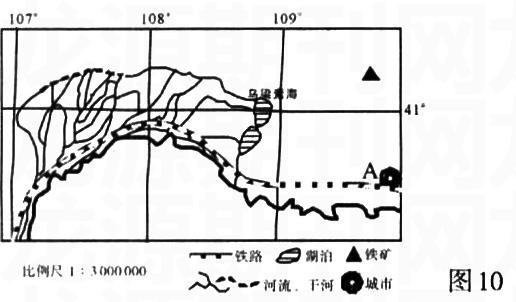

28. 讀我國某地區圖(圖10),回答問題。

(1) A城市的主要工業部門是______,該城市發展這種工業的主要區位優勢是______。

(2) 該地區發展種植業的主要限制性因素是______ ,說明其原因及解決途徑。

(3) 簡要分析近年來烏梁素海的水環境不斷惡化的原因。

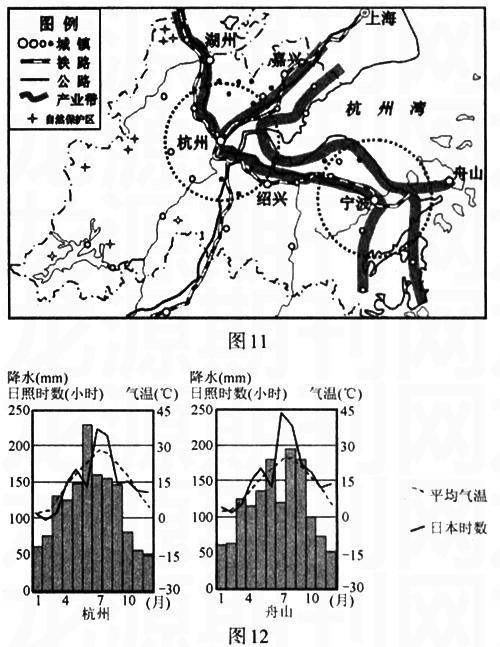

29. 圖11是“環杭州灣城市與產業發展規劃圖”,圖12是杭州與舟山的相關氣候資料圖,讀圖回答下列問題。

(1) 圖11中產業帶分布有什么特點?

(2) 闡述圖11中自然保護區設置的必要性。

(3) 簡述圖11中所示地區城鎮數量和規模的分布特點及影響因素。

(4) 根據圖12中信息比較舟山、杭州兩地7月份日照時數、降水的差異。

參考答案及部分解析

1. A2. B3. D4. B5. C6. C7. D8. D9. C10. A11. D12. C13. D14. D15. D16. A17. C18. B19. D20. B21. B22. C23. D24. A 25. C

5~6題:運輸成本曲線與其它成本曲線相比坡度更大,說明它受距離的影響最大,故第5題選C;利潤高低處決于價格與總成本的差值,故第六題選C。

21題:特大城市市區與郊區的人口移動一般呈現以下規律:早上人口主要由郊區向城區移動,因此早上這一方向上的汽車較擁擠,速度較慢;傍晚人口主要由城區向郊區移動,因此傍晚這一方向上的汽車較擁擠,速度較慢。根據以上規律,圖中a線表示市區到郊區車速變化曲線,b線表示郊區到市區車速變化曲線。故該題選B。

25題:最遠邊界處的利潤為零,即投入與產出相等,可以計算出最遠邊界。例如水稻的最遠邊界設為x,則0.01x+0.8=2,可推出X的值為120kM。

26.(1) 人口總數量不斷增長;巨大的周期性波動

(2) C

(3) 三長江中下游平原

(4) 特點:人口主要高度集中在中原地區。 問題:中原地區人口過度稠密,隨著人口數量的增長,黃河流域的森林等植被遭到大量破壞。毀林開荒,水土流失逐步加重。

27.(1) 亞熱帶常綠闊葉林帶溫帶落葉闊葉林帶緯度

(2) D

(3) 水資源充足 礦產、能源短缺

(4) 工業化上海

28.(1) 鋼鐵工業 接近原料地(有白云鄂博鐵礦)和燃料地(有東勝、神府煤田等),交通便利(有京包—包蘭鐵路),工業用水豐富(緊靠黃河)

(2) 水源該地區位于我國的干旱地區,降水稀少,蒸發旺盛。

臨近黃河,可利用地勢引用黃河水自流灌溉;發展節水農業(灌溉設施和技術的改進、耐旱作物的選育和推廣)

(3) 大量的工業廢水、生活污水和含化肥的農業灌溉用水注入烏梁素海,造成湖水的污染和水體富營養化,導致烏梁素海的水環境惡化。

29.(1) 沿海(或沿湖)、沿交通線分布。

(2) 該區域為丘陵山地,為保護河流的源頭(水源地、保護水土流失)。

(3) 東北地區城市規模大、數量多(密集)地形(或交通)、經濟發展水平

(4) 7月份日照時數舟山大于杭州,(或:杭州小于舟山)7月份舟山比杭州的降水少,晴天多。(或:杭州比舟山的降水多,晴天少。)