如何回應對美國337調查?

魏 琦 劉亞卓

自我國加入WTO以來,美國頻繁使用其《關稅法》的337條款對我國企業進行立案司法調查,從調查結果來看,僅有不到20%的企業未發現侵權和申訴被撤回,337調查逐漸成為在反傾銷和保障措施之后美國遏制中國技術密集型和高附加值產品對美國出口的重要手段。

一、中國企業遭遇337調查的現狀及原因概述

(一)現狀

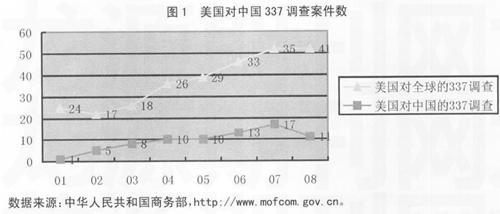

根據商務部進出口公平貿易局的數據,自1986年12月29日美國發起第一起對中國大陸的“337調查”,至2009年5月共發起94起調查(見圖1)。中國大陸已經取代歐、日、韓、臺灣地區,成為“337調查”的首要對象。從2002年至2008年,中國已連續7年成為遭受“337調查”最多的國家。僅2007年,美國就對我國提起17起“337調查”,占同期立案總數的48.6%,涉案金額超過20億美元。被調查的中國出口產品涉及的行業主要有機電工業、化學工業、輕工業等,其中機電產品占絕大部分。從2003年至2008年底,涉及機電產品337調查共有43起,尤其是在2006年,2007年和2008年,機電類337調查的案件數分別為10件,12件和8件,占當年案件的77%、71%和73%。我國遭遇過美337調查的企業遍及浙江、廣東、江蘇、上海等全國14個省市。

從2001年至2008年底,所有涉華337調查的89起案件中,專利類侵權調查有64起,占85%,商標類侵權調查有7起,占9%,商業外觀侵權調查有2起,占3%,侵犯商業秘密侵權調查有1起,占1%。在上述已經做出裁定案件中,有10起勝訴,即被ITC裁定未侵權或駁回起訴;有28起案件與控方達成和解;有3起原告撤回起訴;有21起被ITC裁定侵權成立,發出了普遍排除令和禁止令或有限排除令,而其中有8起是因為被告缺席造成的。

(二)涉華337調查增加的經濟原因分析

1.知識產權對美國經濟發展有巨大貢獻。美國是當今科學技術發展水平最高的國家,也是最依賴于知識產權保護以促進和保障其經濟發展的國家。在20世紀50年代,美國的對外出口僅有10%依賴于知識產權的保護,到了20世紀90年代末,則有近50%的對外出口依賴于某種形式的知識產權保護。根據2006年美國總統經濟報告,知識財產占美國企業全部價值的1/3以上,知識產業占美國出口額的一半以上,占經濟增長的40%,就業人口有1800萬人。以版權產業為例,2004年版權產業的增加值為13007.7億美元,占GDP的11.09%,就業人口1120.66萬人;2005年增加值為13881.3億美元,占GDP的11.12%,就業人口1132.57萬人。鑒于知識產權保護對美國經濟的重要作用,美國政府建立了完善的知識產權跨國保護體系。通過美國貿易法的“特別301條款”,要求外國政府對其知識產權予以有效保護,防止侵權;通過“337條款”,直接對侵犯其知識產權的外國私人廠商及其產品予以制裁;通過多邊國際條約特別是TRIPs協議,對知識產權保護不力的國家向WTO爭端解決機構提起訴訟并得到裁決結果的執行;通過區域和雙邊貿易協定,通過利益交換,以比較靈活的方式使自己國內的知識產權保護標準在外國得以運用。

2.美國對中國的高科技產品貿易逆差的增長。自02年以來,美國對中國的高科技產品貿易逆差持續擴大,從02年的118.08億美元迅速增加到08年的478.16億美元,并在07年創下676.57億美元的紀錄(見表1)。為扭轉這一局面,337調查逐漸變成一種不合理的知識產權保護的壁壘。但實際上美國對中國高科技產品出口管制是逆差額持續擴大的主要原因。美國向中國出口高科技產品,必須個案審批,美國政府核發的出口執照僅限本次有效。尤其是諸如激光、高效能計算機、先進通訊器材、慣性導航系統等,因可轉為軍事用途,美國格外審慎。

雖然美國對中國的高科技產品貿易存在逆差,但實際上在高科技產品競爭上我國企業還是處于明顯劣勢。目前我國有能力出口高科技產品的企業90%是外商獨資或合資企業,高科技出口95%以上是加工貿易,中國的私企及集體企業幾乎沒有高科技出口,國企則因大量進口而存在貿易逆差。中國高科技順差主要集中在信息及通訊領域,約390億美元,光電領域為120億美元。而美國在航空航天等多個領域占有絕對優勢。另外由于中國出口高科技產品的技術含量低導致出口價格也很低。以顯微鏡和顯示器的出口為例,美國出口中國的顯微鏡一種單價為3400美元,一種單價為11700美元,而中國出口的最高價格為257美元,最低為61美元。而同為彩色顯示器,美國出口的均價為467美元一臺,而中國外商獨資出口的均價為241美元,私企均價則為77美元。最接近國際價格的還是外商獨資企業以及出口加工貿易。上述情況表明從企業屬性和產品的單位價值含量來看,中國的高科技產品都還遠落后于美國。美國沒有必要濫用337調查,將其作為一種知識產權壁壘來限制中國技術密集型和高附加值產品的出口。

二、一則應對“337調查”的典型案例分析

2003年4月28日,美國勁量控股有限公司以及電池有限公司(以下統稱美國勁量公司)向美國國際貿易委員會提出申訴,聲稱中國大陸和香港的9家企業(南孚、雙鹿、虎頭、長虹、高力、豹王、正龍、金力、三特)侵犯了該公司的“無汞堿錳電池專利”(以下簡稱“709專利” ),要求就此展開侵犯知識產權的“337調查”,并申請執行“普遍排除令”,禁止中國生產的無汞堿錳電池及相關下游產品進入美國市場。勁量公司同時提出了賠償專利費用100萬美元、中國出口美國的每節電池支付專利費3美分的和解條件。然而中國出口美國電池的利潤僅僅1美分,這相當于將中國電池產品排除出美國市場。該案如果敗訴,在申請人專利失效(即2011年底)前,中國不能再向美國出口任何無汞堿性電池,對已輸入美國和庫存的產品將依據ITC 的禁止令銷毀。同年5月28日美國國際貿易委員會正式立案,案件編號為337-TA-493;同一天中國電池工業協會組織國內涉案企業積極應訴。2004年6月2日,美國國際貿易委員會作出中國企業侵權行為成立的初裁。中國企業向美國國際貿易委員會提出復議。2004年10月1日,美國國際貿易委員會經過復審,認可中國公司關于美國勁量公司“709專利”不符合美國專利法關于專利必須具有“確定性”的要求,裁定美國勁量公司專利無效,中國企業產品不構成侵權。2004年10月7日,美國勁量公司向美國聯邦巡回上訴法院提出上訴。2006年1月25日,美國聯邦巡回上訴法院作出判決,將該案發回美國國際貿易委員會重審。2007年2月23日,美國國際貿易委員會再次以缺乏“確定性”為由作出美國勁量公司專利無效的裁決。美國勁量公司遂第二次向美國聯邦上訴巡回法院上訴。2008年4月21日,美國聯邦上訴巡回法院經過再審,維持了美國國際貿易委員會的裁定,判決勁量公司“專利”無效。這場持續5年之久的“電池調查案”,終以中方勝訴而結束。

本案作為美國國際貿易委員會近30年來第二起在終裁中全盤推翻行政法官初裁的案例,是中國產業應訴337調查的經典之作。這起調查勝訴可歸因于兩條,一是中國公司聘請的律師利用對美國相關判例的研究,找到了有利于中國公司的法律依據,首先通過對“709專利”的核心“含鋅陽極”定義表達含糊問題進行舉證,證明“709專利”在這一部分的無效性。然后,提出“709專利”說明書僅描述試驗電池的制作,并沒有提及其請求保護的專利“商業無汞堿錳電池”內容,專利說明書與專利申請書嚴重不符,存在著極大的不明確性,從而否定了美國公司的專利效力,獲得本案的勝利。這充分說明應對337調查,必須聘請既懂得337調查程序,又熟悉中美知識產權差異的專業律師來參與案件應訴工作,才能幫助被告企業確定有效的應訴策略。二是維護團隊聯合應訴。面對初裁的明顯不公和推翻ITC初裁的巨大難度,中國電池工業協會冒著終審敗訴的風險,維護應訴企業聯合團隊集體應訴,從而增加了規模效應,取得了勝利。

但從該案例中我們也可看到一些深層次的問題,第一國內企業缺乏侵權意識,從而成為337調查的被告,雖然勝訴,但花費的訴訟費用超過人民幣1000萬元。第二,中國電池企業雖然贏得訴訟的勝利,但未必會贏得市場。在歷時5年的應訴中,中國電池企業耗費了大量的人力物力,從而在自主知識產權的創新方面缺乏投入。而勁量公司卻爭取到5年的時間進行產品升級換代。2008年4月,勁量公司的新產品鋰電池正式在中國上市,順利實現了產品新老交替。如此來看,要想占領市場國內企業必須要擁有了自主知識產權。

三、應對“337調查”的策略分析

美國337調查實質上已經演變成美國在流通環節強力保護知識產權的法律機制,客觀上對進口產品構成了貿易壁壘。我國企業應在深入總結以往案例成功經驗和不足之處的基礎上,制定詳細的應對策略,防備“337調查”的襲擊。

(一)事先預防策略

1.我國企業在向美國出口產品前,尤其是以貼牌、代工方式出口的外貿企業,要進行有關的知識產權調查,避免成為337調查的被告。如果發現存在侵權可能,應及時對產品進行修改,或者通過更換非專利方法來避開侵權。具體措施有:(1)在生產對美出口產品時,先初步調查美國同類產品中是否使用相同或類似技術、外觀設計及商標;(2)在接受進口商委托生產對美出口產品的訂單時,在委托加工合同中加入關于知識產權侵權糾紛的免責條款;(3)生產或出口前委托有關中介組織進行檢索,減少侵權的可能性;(4)委托律師出具出口產品不構成知識產權侵權的法律意見書。

2.國內企業應強化自主知識產權保護意識。美國勁量公司雖然最終敗訴,但美國企業重視知識產權保護的意識,卻值得國內企業學習。與勁量公司比較起來,國內企業的知識產權意識明顯落后,對知識產權的運用能力也明顯欠缺。在上述電池案中,國內企業在被訴以后,才開始研究申請專利。目前面對外國專利的壟斷之勢,國內企業應學會用專利權保護自己的新技術和新產品。首先,在研發階段,運用專利文獻提高研發的起點。全世界最新的發明創造信息90%以上可在專利文獻中找到,通過研究專利文獻,不僅能節約40%的科研經費和60%的開發時間,同時還能避免低水平的重復研究開發和資源浪費。其次,建立自主知識產權,實施“產品未動,專利先行”的策略。僅2004年在美國申請的專利,日本為4萬5千件,而中國大陸企業只有887件。在擁有自主知識產權的基礎上,國內企業應向日本學習,積極在美國申請知識產權保護,這樣就可以大大降低遭遇337 調查的可能性。

(二)積極應訴策略

企業遭到337調查指控后不應訴,ITC可以發布針對該缺席被告的排除令或停止令(也可以兩者都發布)。因此面對337調查,企業一定要積極應訴,同時選擇合理的應訴策略。

1.集體應訴。總結電池案中勝訴企業的經驗,結合該程序的特點,不難發現,由行業協會牽頭,多家企業聯手進行應訴是贏得勝利的有效方式。這不僅可以整合資源、共享信息、分擔應訴工作,降低每個企業的應訴成本,分散風險,以免被對手各個擊破,同時通過聯合應訴企業間的協作,可以形成合力產生規模效應,共同與原告抗衡,增大勝訴的可能性。

2.應訴時注重專業性和技術性。337調查多涉及專利侵權問題,應訴工作的專業性和技術性因素很強。被告企業如果決定應訴,首先應迅速在企業內部選擇了解涉案產品技術、銷售情況并具有一定決策能力的人員組成內部管理團隊,同時聘請律師,結合企業自身情況,確定應訴策略,開展應訴工作。勝訴把握較大的辯護理由有:(1)專利無效;(2)專利不可實施,如不滿足專利的技術準則;(3)原告未證明但必須證明其在美國存在國內產業;(4)保護原告要求的賠償不合理或者過于廣泛;(5)規避設計。規避設計(design around)是指被控侵權的企業研究設計一種不同于涉案產品的新產品,來規避原告的專利權。337調查中,規避設計產品一旦獲得行政法官或者ITC的認可,將不受ITC最終做出的排除令等救濟措施的影響,企業仍能繼續對美出口此類產品。此外,在部分案件中,原告可能利用廣泛的渠道公開被告正在面臨337調查這一情況,從而影響涉案產品的現有或潛在的使用者或購買方,停止使用或購買被告的產品。因此,決定應訴后,被告還應迅速向外界或有關購買方發表聲明,表明自己的立場和相應行動。

3.合理降低律師費用的支出。代理337調查案件的律師費用一般包括:律師服務費、業務開銷費(差旅、電話、傳真、復印等)、專家證人費、法律服務費(翻譯、電子版文件證據制作、圖表制作等)、會議費或接待費等。一般來說,337調查案件的律師費用總體較高。企業可以從以下幾個方面控制律師費用的總體支出: 1)合理搭配律師團隊的構成,如一名專利律師、一名337調查案件律師及數名初級律師。2)選擇中國律師事務所參與應訴團隊,或選擇在中國設有辦事處的外國律師事務所,減少與外方的溝通和翻譯成本。3)定期與律師團隊溝通,討論預算及策略,控制總體費用支出。

4.和解也是一種策略。在美國,民事案件和解比率是98%以上,需要法官最后下判決書的在2%以下。據統計,全球有關337調查案件,50%左右的案件達成和解。達成和解對原被告可實現雙贏。常見的和解條件有:被告停止進口或銷售侵權產品;原告放棄對被告的指控;允許被告在一定時間內處理庫存的侵權產品;原告授權被告使用專利或進口涉案產品等。

(三)事后規避策略

337調查的排除令由美國海關執行。ITC排除令的發出,并不意味著游戲結束。國內企業可以采取事后規避策略來降低排除令的損害。具體方法有兩種,第一是排除令發出后,首先盡快、主動與客戶溝通。把有關排除令的范圍、生效時間等情況主動告訴客戶,說明排除令只適用于未來。然后,與美國海關知識產權辦公室取得聯系。這樣做,可以確保海關在執行排除令時,執法范圍不會超過必要的程度;如果需要用到證明,應提供條款和物流的詳細資料。如果產品已被海關扣押,應立即聯系港口官員,掌握有關扣押依據信息。第二是重新設計產品,因為美國法律支持專利回避設計工作。如果在ITC作出初步判決之后完成重新設計,可以有兩種選擇,申請海關審查或申請ITC出具咨詢意見,這兩者都可以降低企業損失,但區別是:海關審查時間短、費用低,不對ITC具有約束力;ITC咨詢意見時間長、費用高,但是具有約束力的判決。▲

參考文獻:

[1]龔柏華等.美國聯邦巡回上訴法院否定中國電池企業出口產品侵犯美國企業專利案評析[J].國際商務研究,2008.(4):30-34.

[2]沈國兵.TRIPS協定下中國知識產權保護的核心難題及基準[J].財經研究,2008,34(10):50-62.

[3]吳郁秋.美國對華337調查的現狀與政治經濟學分析[J].國際經貿探索,2008,24(10):53-57.

[4]王金燕.溫州民企應對美國“337調查”的思考[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2009,6(4):56-58.

[5]呂璐.從兩起案例看如何應對美國『337調查』[J].對外經貿實務,2009,(1):60-62.

[6]劉惠榮、劉玲.美國關稅法337條款探析—以對中國企業及知識產權保護影響為視角[J].鄭州大學學報(哲學社會科學版),2008,41(6):45-48.

[7]唐曉云.美國的知識產權國際保護與中美“337 爭端”[J].世界經濟與政治論壇2006(2):117-122.