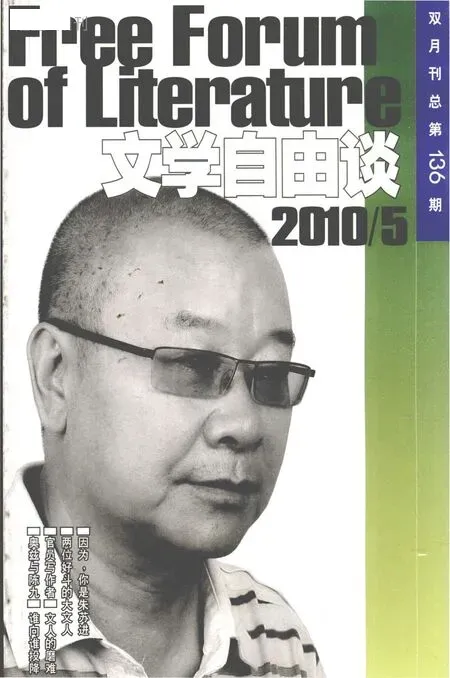

因為,你是朱蘇進

●文 李美皆

“只要精彩,你罵我爹都行。”從手機報上看到這句話,我還以為是馮小剛說的。再看下面內(nèi)容:新《三國》開播后,編劇朱蘇進發(fā)現(xiàn)自己被網(wǎng)友封為“中國編劇界的鳳姐”。現(xiàn)在,尋找“罵得精彩”的帖子,是朱蘇進一大樂趣。

是“樂趣”還是刺激?外人沒法說,但見朱蘇進變得如此慷慨,如此大方,如此富有自我犧牲精神,簡直是“不過了”!

沒幾天,又在《南方周末》上看到關于《三國》的報道,包括朱蘇進自己的講話,全是正面的了。是不是借助《南方周末》這樣的精英媒體來樹立《三國》及朱蘇進的正面形象,不得而知。但至少可以看出,朱蘇進還是要“過”的。

嗣后從網(wǎng)上知道,手機報上的內(nèi)容來自《中國周刊》記者的采訪。這是一個很有水平的采訪,記者功課做得很足,從各個向度含蓄巧妙地推出了一個瀟灑又尷尬的復雜矛盾的朱蘇進。

上世紀八九十年代,朱蘇進在尚屬主流的軍旅文壇已是一位“知名”作家,有著自己的風格和精氣神。他的《射天狼》至今在書店里賣得“還行”,由《三國》電視劇“改編”的同名小說倒是賣得“一般”。1995年一個偶然的機會,朱蘇進成了謝晉導演的《鴉片戰(zhàn)爭》的編劇。他說:“我那時候瞧不起影視,但我非常敬仰謝晉。”他想淺嘗輒止,結果卻整個被吸進去了。他的創(chuàng)作走向從此就拐了,再沒回到小說上來。因為他發(fā)現(xiàn),一部電影得到的錢,比他所有小說的稿費要高得多。九十年代曾經(jīng)有過一陣文壇下海潮,下海的契機和方式各有不同,據(jù)說,有位作家因為一次桑拿就改變了人生觀,當場決定下海。編劇,是朱蘇進的下海契機和方式。“我覺得這個影視劇毫無價值。但這個價格,是我以前做的很多自認為很有價值的事情所得不到的。這個咋辦呢?兄弟。”在“價格”面前,朱蘇進很無奈。

2001年,朱蘇進改編了二月河的《康熙王朝》,這是他的電視劇處女作。朱蘇進是一個驕傲的作家,對于二月河的原著,他的反應是,“還以為是盜版”,言下之意當然是不屑。《康熙王朝》的走紅使朱蘇進成為“金牌編劇”,又在電視劇領域一發(fā)不可收。據(jù)傳,電視劇投資人像狗仔隊一樣追逐著朱蘇進,為了得到他的劇本,絞盡腦汁,出盡奇招:比如,把他安排到東北深山老林的別墅里;比如,從討他女兒的歡心入手。據(jù)傳,朱蘇進寫劇本時桌子上壘著墻磚似的人民幣,沒動力了就抬頭看一眼,或抬手摸一把。據(jù)傳,朱蘇進已經(jīng)成立了工作室,擁有一個寫作班子,同時也為找不到滿意的寫手而苦惱,每每還要自己動手,對寫手的“貨”進行再加工。

作為軍旅作家的朱蘇進是一個理想主義者、英雄主義者,骨子里有著軍人的基因,他說:“我就是個男軍人和女軍人生出來的雜種。”——朱蘇進的語言從來都像子彈一樣狠而且準,對自己也不例外。“他贊美強者的競爭,他崇尚陽剛之氣,歌頌膽略和勇敢,對于非戰(zhàn)爭年代軍人的尷尬感同身受。他的故事里沒有溫良恭儉讓,場景常常是斗獸場般的死寂而暗藏殺機。那些有著超人智慧的主角們在山窮水盡的絕境中斗智斗勇,又在絕頂?shù)墓陋氈幸宦烦翜S。朱蘇進說,他的所有作品,都是精神自傳。”這是記者報道中的一段文字,對于作為軍旅作家的朱蘇進是一個很好的概括。

可是,為什么不再寫小說而寫起劇本呢?朱蘇進避開鋒芒,答曰:“是兩種不同的情懷。”“打個最簡單的比方,寫小說是一對一。讀者永遠只有一個,一個人寫給另外一個人看。……影視是一個群體做給另外一個群體看,本質上造成了欣賞素質的平均化。真正意義上的小說尋找的是知音,不是讀者。而電視劇尋找的是觀眾。”既然是兩種不同的情懷,小說的情懷是英雄主義,是“絕頂?shù)墓陋殹保敲矗娨晞〉那閼咽鞘裁茨兀繌闹焯K進的比方來看,應該就是“絕頂?shù)牟还陋殹保褪恰芭c民同樂”,就是泯然眾人矣。文藝的普及與提高的關系已經(jīng)強調(diào)了大半個世紀,作家們的努力卻仍不理想,還是朱蘇進有水平,用小說和劇本分頭完成了提高和普及,加起來不就是既普及又提高嗎?一談到電視劇,朱蘇進就含蓄起來,只說“電視劇尋找的是觀眾”,不說觀眾意味著什么,還要讓別人替他說:觀眾意味著收視率,收視率意味著錢。那么,說到底,電視劇尋找的就是錢。小說尋找知音,滿足的是精神欲求;電視劇尋找觀眾,滿足的是物質欲求。加起來,也算兩手都抓兩手都硬了。

還有一個問題不能省略:朱蘇進的電視劇還有沒有英雄主義情懷?當然是有的,否則它便不是“朱蘇進制造”了,朱蘇進在電視劇領域勝出的關鍵就在于英雄主義。如果說寫小說的朱蘇進是一個懷抱英雄主義的失落者,就像一個學會屠龍術卻找不到龍來屠的悲士,寫電視劇的朱蘇進則是一個終于成功地把英雄主義兜售出去的巨賈。比如在《三國》中,他說:“這才叫軍人。無數(shù)的理由會說服你執(zhí)行命令活下去,但拒絕來自于你天性中的固執(zhí)。”他把“偉大的拒絕”的基因放入《三國》,便是陳宮拒絕曹操的釋放,那是《三國》里的一個催淚彈。朱蘇進的英雄主義終于找到了自己的使用價值,那就是做催淚彈。雖然英雄主義的賣家成功地找到了等待煽情的買家,但此種英雄主義卻總讓人感覺不那么地道,說“疑似英雄主義”也許更恰當。“疑似英雄主義”是為電視劇量身定做的,產(chǎn)品優(yōu)勢就在于做催淚彈正好。其“疑似”首先就在于,連朱蘇進本人都做不到所謂“偉大的拒絕”,面對電視劇的“價格”,他是何等的無奈,何等的軟弱無力!不要說面對生死存亡的更大的考驗!朱蘇進不過是在販賣悲壯,不過是在“曲線救國”:以英雄主義為橋,抵達拜金主義。當然,這是一條比較高雅的捷徑。即便俗,也不是一般的俗法,也要俗得雅一點。——因為,他是朱蘇進。光憑這一點,朱蘇進也值得降半旗致敬了。應該承認,有點英雄主義的精神底子還是占優(yōu)勢,不管怎么個意思,“前英雄主義者”表達起來總比別人悲壯。

朱蘇進“電視劇版的英雄主義”不令我崇拜的另一原因在于,他喜歡把英雄主義的寶押在帝王身上,他的帝王戲在反復說明一點:英雄出在帝王家。他幾乎自創(chuàng)了一個封建世襲帝制可以造就英雄王者的歷史規(guī)律,那么,對比之下,大相徑庭的現(xiàn)代民主豈不就顯得多余和可疑?還有,朱蘇進的帝王簡直都是勞模,朱蘇進的帝王戲就是在表彰頂級勞模,那么,勞動人民上哪去訴說苦難和委屈呢?

朱蘇進自己認為,《三國》里有軍人的基因。其中主公與謀臣的關系被他重新詮釋,充滿軍中獨有的微妙和玄機。他欣賞下級對上級的那種感情:我服從于你,并且是毫無保留地把自己交給你。他把諸葛亮對劉備也劃入這種關系。“諸葛亮有句臺詞:與其尋找主公,不如為自己創(chuàng)造一個主公。我把自己交給你了。這兩個人是相互創(chuàng)造出來的。”多么異想天開的理想主義!多年的軍旅生活史上,朱蘇進聽過、見過創(chuàng)造“主公”的英雄嗎?朱蘇進自己首先就做不到,談到由小說寫作轉入劇本寫作的原因時,他坦白,“寫小說也碰到了一些窘境。自己的一些作品,讓自己尊敬的首長們憂心忡忡”。服從就是“理解的要執(zhí)行,不理解的也要執(zhí)行”,在服從的“天職”之下,有什么“創(chuàng)造”性可言?服從就是服從,軍隊只能如此,對“服從”進行如此生機勃勃的“建構”,實乃不符合精神邏輯。

朱蘇進也有寫電視劇太累的感慨,他說,“做電視劇也并不總是讓人愉快”。我的一個在電視劇上小試牛刀便迅速回歸的作家朋友則說:“做電視劇總是不讓人愉快。那是一個對于寫作的蹂躪過程,本身你在寫的時候已經(jīng)考慮到觀眾了,但制片方還嫌不夠,不管識字不識字的,都可以提出來要你修改,誰都可以強奸、輪奸你的寫作。這種寫作對你本人沒有提升,不像小說寫作,是一個充實的精神勞動過程,有一種痛并快樂著的幸福。”一寫劇本就特別煩躁易怒的情形,我還聽幾個作家說過。

朱蘇進承認,“為了收視率,需要做出犧牲和妥協(xié)——把你真正感動的東西和那些庸俗拌在一塊,包成個餃子”。收視率,這是目前朱蘇進最關注的,他對記者說,每天,索福瑞34個城市《三國》的收視統(tǒng)計數(shù)據(jù)都會發(fā)到他的手機上。收視率是朱蘇進的上帝、靈魂,收視率是理解朱蘇進的核心詞、關鍵詞。《三國》之“雷人”使網(wǎng)上板磚之兇猛遠遠超過朱蘇進預期,以至于家人對此都“偶有傷感”,但朱蘇進卻哈哈一笑,表示根本不在乎,因為:收視率不賴。不過,應該提醒的是,鳳姐的“收視率”也不賴。

賣得好,才會被罵也快樂,才會連自己家人搭上都在所不惜。如果朱蘇進不是裝瀟灑,如果朱蘇進還有些許真瀟灑,那都是因為:有金錢挺著。這是朱蘇進所有實力的終端。

朱蘇進為寫劇本做了一個形象的辯解:“一棵樹的老根在那里是不動的,只是花粉到處飄飛。飄到紙上那是小說,飄到電視機上是電視劇……好的東西是相通的,何況掙錢多。”影視沒價值有價格,小說有價值沒價格,還有“包餃子”論,朱蘇進自己已經(jīng)把小說與影視的區(qū)別說得夠清楚的了,這里卻又磨平了。很顯然,這是狡辯。花叢中飛的是蝴蝶和蜜蜂,糞堆里爬出來的是“圣甲蟲”,怎么能說一只昆蟲從花叢中飛出來就是蝴蝶和蜜蜂,從糞堆里爬出來就是“圣甲蟲”呢?有這樣的昆蟲嗎?變色龍都沒這本事。不在于“真正的感動”,不在于“老根”如何,也不在于“好的東西”是不是相通,關鍵就是掙錢多。假如掙不到那么多錢,電視劇做得再滿意他都不會如此自詡的。

朱蘇進說:“掙錢多意味著什么——意味著我們不要被一種低級的因素制約,那是很煩人的。”“生活需要錢,但錢的欲求很快就容易得到滿足。我現(xiàn)在掙的錢就夠我用的。”“夠用”只是朱蘇進的自謙,“金牌編劇”掙的錢豈止是夠用!據(jù)悉,今年5月,朱蘇進已經(jīng)榮升為“文職少將”(技術三級),體制內(nèi)的待遇絕對不低,絕對不至于為“低級的因素”制約了。竊以為,朱蘇進現(xiàn)在即便不靠編劇,光靠體制內(nèi)的待遇,也能生活得相當不錯了,萬萬不會到“逼良為娼”的程度。也許,我是個太容易滿足的人,無法理解朱蘇進的消費訴求,如燕雀不知鴻鵠之志。也許,從前偏低的軍人待遇給朱蘇進留下的物質創(chuàng)傷太深,一時難以恢復。現(xiàn)在的朱蘇進,“低級”的“煩人”是沒有了,但新的、高級一點的“煩人”,是不是又有了呢?

朱蘇進已經(jīng)盆滿缽滿,完全不必戀棧了,那么,支撐他走下去的是什么呢?據(jù)說,朱蘇進如此闡釋他做電視劇的動力:“想想看,每天晚上,全國有幾億人在看你的東西,那是多大的滿足,多大的成就感!”這話曾經(jīng)讓我深以為是,直到鳳姐出道后,我才明白,不全是那么回事,鳳姐何嘗不是萬眾矚目呢?而朱蘇進目前也被封為“鳳姐”了。以娛樂大眾為己任的人,也難免被大眾所娛樂,我們這個時代最不缺乏的就是娛樂精神。判斷一件精神產(chǎn)品的價值絕對不能只看受眾數(shù)量多寡,陽春白雪曲高和寡的情形是常有的。就當世來看,錢鐘書所有學術著作的讀者可能都不如一本《圍城》多,《圍城》小說的讀者可能又不如《圍城》電視劇的觀眾多。但衡量其價值,卻未必是一個不如一個。對于一部作品受眾多寡的判斷,也不能看一時一世,就后世積累的受眾總量而言,《圍城》小說肯定多于電視劇。文藝作品有暢銷的,也有常銷的,再好的電視劇也是一時的,而好的小說卻是長久的。王朔曾說,我當年的電視劇還有誰看?可我的小說還有人在看。

慣性、惰性、麻醉或欲罷不能,都不能成為真正的支撐,所以,支撐朱蘇進在電視劇領域走下去的,也許恰恰就是無支撐。朱蘇進之所以為寫劇本狡辯,就是因為內(nèi)心的虛弱和不自信。今日的朱蘇進儼然已由憤青變成了嬉皮,但他的毫不吝惜的自嘲,又何嘗不是一種精神上的退守和自我保護!如果不認為有什么可“嘲”的,還何必自嘲?朱蘇進的名氣和財氣足以使他在某些方面很瀟灑很有底氣。但是,在另外的方面,朱蘇進明白自己的虛處和軟肋,那是理想主義折翼后的頹敗。他并不能說服自己,并不能真正從電視劇中獲得自己認可的成就感。在一部小說的前言里,他曾這樣感慨:當年我把小說寫完后經(jīng)常丟了自己,找不著回到生活的路。后來寫劇本了,逐漸有些像怨婦。離了龍門,濃妝淡抹地過來,低眉垂眼中動無數(shù)心眼,內(nèi)里還想招人注目。“內(nèi)里還想招人注目”,說白了,就是希望得到一點真正來自靈魂來自精神世界的肯定。對于一個作家來說,還有比文學更好的精神回饋嗎?所以他說,“我不寫小說只是暫時的,從事影視劇編劇對我來說絕對只是個客串”。這個話是2009年說的,當記者問他現(xiàn)在是不是還這樣想的時候,他回答:“是這樣。起碼在自己欺騙自己這個角度,是這樣的。”這是多么沮喪的堅守!文學的牌坊,只做了渺遠的精神自慰。

我從不認為作家應該清貧。財主問阿凡提,你要真理還是黃金?阿凡提答:黃金。原來阿凡提也像自己一樣貪財,財主終于找到了嗤笑阿凡提的理由。可是,阿凡提說,因為我缺的不是真理,而是黃金。朱蘇進現(xiàn)在也跟財主一樣,缺的不是“黃金”,而是“真理”。所以,田園將蕪,胡不歸?

行內(nèi)人士說,寫電視劇的回報太大了,人被誘惑著,牽扯著,身不由己,下不了船了。從另一個角度說,也很難回來,心態(tài)、思維、語言和寫作方式,都回不來了。寫電視劇就是整合、借勢、取巧、拼裝,就是把文學、歷史等領域的很多樹上的桃子摘來,安到自己的桃樹上,集大成也。寫電視劇就要迎合大眾欣賞口味和思維走勢,不能有過多自己的思想。所有暢銷的東西幾乎都是這樣的生產(chǎn)模式,包括書。劇作者就是勾勒草圖,點染填色由他人來完成。寫小說必須解決的許多基本問題,都可以交給導演、服裝和道具去做。寫電視劇還可以流水線生產(chǎn),可以逐級發(fā)給承包商去做,或者自己拉個粗糙的東西出來,由別人分頭去“補鍋”。所以,一個較公認的說法是:盡快毀滅一個作家的最好的方式,就是讓他去寫劇本。

只有業(yè)已收手的作家,才肯承認寫影視劇會寫壞了手,繼續(xù)在那個行當里發(fā)財?shù)淖骷遥斎皇怯矒沃豢铣姓J的,哪能塌自己的臺!靠電視劇發(fā)達到一定的份兒上,對文學自然已經(jīng)沒有公開的敬意了,但文學作為一種“影響的焦慮”,卻頑固地蟄伏于內(nèi)心,于是,只好夸大金錢帶來的快感和滿足感,來抵消面對文學的自卑,以及緩解來自文學的壓迫。一些改行寫劇本的“前作家”坐到一起相互比的是:一集多少啊?是不是進入十萬元俱樂部(一集十萬)了?別墅多大啊?如果在座的還有“現(xiàn)作家”,就看他們的得意吧,總有人有意無意地,試圖以自己的金錢把舊同行的尊嚴壓扁。這些高興地放棄了文學理想、愉快地掙錢去了的“前作家”會這樣回頭鄙薄舊同行:誰還寫小說啊?!好像寫小說是一件十分滑稽十分蹩腳十分恐怖十分無地自容十分令人驚詫的事情。理想肯定是個折磨人的東西,人一沒理想就快樂,就有錢,就輕舞飛揚,何樂不為?

但理想又是個很頑固的東西,尤其文學的理想,很難徹底消泯。那些“十萬元俱樂部”的會員們轉頭到了文學的現(xiàn)場,又會變得特別自衛(wèi):怎么了?好像我們被打入另冊了!沒人說他什么,他就自覺地敏感起來了。他們與作家打交道時特別敏感。如果真那么肯定自己,又何來這份敏感呢?又何來這種虛火上升的癥候呢?

為得不到文學方面的承認而叫屈和憤憤的劇作者大有人在,可是,讓這些人自己說:有誰在制造劇本時首先考慮的是文學價值而不是商業(yè)價值呢?如果這個人連文學價值都不懂,那就更不用廢話了。金牌編劇朱蘇進都以親身體會說明了寫電視劇是個什么活兒,有些人卻偏偏要為自己豎座文學牌坊。朱蘇進高出一籌的是,他不豎牌坊,不叫屈,他承認“無價值”。這叫聰明。即便“墮落”,也“墮落”得坦然,至少說明判斷力沒問題,至少沒有侮辱自己的智商。既要不管不顧地為賺錢而寫劇本,又急赤白臉地要求豎一文學牌坊,真是有點撈過界了,難不成好事都成你家的了?這樣的人多為由作家改行者,那些一開始就明明白白寫劇本的人,心里是不會不平的。

這樣的人,可能是有一種蝙蝠心態(tài):在鳥類面前,他以獸類來自居并自衛(wèi);在獸類面前,他以鳥類來自居并自衛(wèi)。這樣的人,原本很容易找到自己存在的支點:因為有錢,他可以傲視許多作家同行;因為有才,他又可以傲視許多編劇同行。或者,在物質面前,以精神自慰;在精神面前,以物質自慰。可是,在才氣面前比才氣,在精神面前比精神,他們就捉襟見肘了。這樣的人,可能還是愿意被歸入作家行列的,可能還是不愿意將電視劇行當里的人引為同道的。魯迅的《二丑藝術》寫戲班里的一個角色,叫“二花臉”,具有兩面性,即便“分著余炎的時候,也得裝著和這貴公子并非一伙”。作家改行寫劇本可以是件好事,老舍由小說而劇作就很成功,可是,有幾個人敢說“我的改行跟老舍一樣純粹”呢?

朱蘇進是典型的身在曹營心在漢,他一面為寫劇本辯解,另一方面又否認影視劇有價值,這豈不又背叛和蔑視了“平均化”的觀眾?這種矛盾抵牾,兩面均不能自圓其說,正是朱蘇進真實的內(nèi)心狀態(tài)。歷史的朱蘇進、“現(xiàn)行”的朱蘇進,本質的朱蘇進、具象的朱蘇進,在這里相互打架。

曾經(jīng)在一次會上,我終于見到了久仰的朱蘇進。我很注意地觀察著他,發(fā)現(xiàn)那是一個玩世不恭的充分后現(xiàn)代的朱蘇進,一個狡黠如“老滑頭”的朱蘇進。總覺得哪里不對勁,或許他不該那么愛笑,而且又笑得那么“悶壞”,那么讓人不放心?錢鐘書和楊絳資助了許多貧寒學子,并捐立現(xiàn)已達800多萬的獎學金,自己卻一生儉樸,錢鐘書故而自嘲:“我生來就是寒士骨相。”鄰居說楊絳犯傻,有錢不拿去買別墅,楊絳說:“人的追求境界和想法,有沒有‘形而上’,總是不一樣的。”也許我對于朱蘇進的想象,就是那種肅穆的“寒士骨相”和矜尊的“形而上”?那次是一個文學的會,朱蘇進建議四人或六人一組討論,引來哄笑,我暗暗地不明就里,旁邊有人指點:打牌。大概越是在文學的會上,朱蘇進越不會談文學,不管是不屑,是“不肖”者的自卑,還是近鄉(xiāng)情怯,反正,他絕不會談文學。他的態(tài)度似乎在表明:文學是你們的事。這種明智的回避,當然出于免受刺激的自我保護的需要。當下,不談文學是文人之間交往的一種時尚,越高級的文人聚會越不談文學,談文學的人是不入流的。會上發(fā)了兩套獻禮書,轉頭我就在電梯里發(fā)現(xiàn)了其中一套,顯然是故意的遺失。莫名其妙地,我第一個就懷疑到了朱蘇進。也許是我小人之心,但完全出自本能。但也可能根本就不是他干的。

當下,“劇作是不是文學”正在被熱議。竊以為,這個問題簡直如“騾子是不是馬”一樣匪夷所思。不能說騾子跟馬毫無關系,但騾子就是騾子,馬就是馬,這難道還有什么可爭議的嗎?首先,誰能說清楚,現(xiàn)在的“劇作”是指什么?劇本,電視劇,還是根據(jù)電視劇“改編”的小說?傳統(tǒng)地看,劇作當然應該是指劇本。可是,現(xiàn)在的電視劇作者提供給大家的,幾乎都是由劇本或電視劇改編的小說,那么,你讓大家討論什么?對著小說討論劇作,這不是荒謬嗎?如果劇作者對自己的劇本真那么自信,就應該直接出版劇本,看自己的劇本能不能跟同名電視劇一樣成為“名作”和“巨作”,而不要“改編”成小說。劇作者渴望得到肯定的心情可以理解,可是,你連讓人“肯定什么”的問題都解決不了,這肯定如何進行呢?下一個問題是:肯定誰?現(xiàn)在的“劇作”,如果是由劇本改編的,往往就是集體制造一人署名而已,里面含有多少署名者自己的東西?如果是由電視劇改編的,那就加進了更多人員更多環(huán)節(jié)的再創(chuàng)造,那么,即便要加以肯定,你去肯定誰?

所謂“劇作”,根本不能一概而論,契訶夫、奧尼爾、曹禺的劇作叫劇作,集體制造又進行了許多商業(yè)加工的劇作也叫劇作,能相提并論嗎?何況,根本就沒看到劇作。要是有劇作擺在這里,就算比不上,至少可以成比,但根本不是一個同類項,怎么比呢?中國現(xiàn)在寫劇本的數(shù)不勝數(shù),但是,有幾個是契訶夫、奧尼爾、曹禺那樣的劇作家呢?——不論水平,論水平那是擠兌人家,單就創(chuàng)作心態(tài)而言。

由劇本改編的小說,這是中國的新生事物。就拿朱蘇進來說,一面《三國》小說在賣,一面他自己坦白尚未回到小說上來,那么,賣的是什么?這種疑似劇作的小說如何認識和如何界定,是一個問題。對于這個問題,理論顯然是滯后了。所以,與其探討劇作是不是文學,不如探討一下這一新生事物的性質類別內(nèi)涵外延,也算找到了一個所謂的“理論生長點”。

朱蘇進是個有性格的人,他的“轉場”很大氣,一旦轉行做編劇,就絕對不再寫小說了,不像有的人那么不徹底,既做編劇,或干些別的,又擔心在小說領域被遺忘,抽空還要跑回來應付一下,然后爭名分。

《三國》是一個已經(jīng)完成的文本,每個時代都可以改編,但朱蘇進只有一個。如果朱蘇進是一個徹底喪失原創(chuàng)力的作家,他去編電視劇是不會令人遺憾的。但我相信他不是。有朱蘇進這樣的編劇是觀眾的幸運,因為畢竟朱蘇進的檔次在這里。但是,對于朱蘇進本人,卻未必是一件幸事。他應該擁有更大的可能性,實現(xiàn)更大的價值而不是價格,使自己的存在指向深遠。電視劇是一定會有人去寫的,但像朱蘇進這樣的小說作家去寫卻是可惜的。

有人說,榮譽的最高境界,就是你已遠離江湖,江湖卻還有你的傳說。我就是那個猶記小說家朱蘇進的江湖傳說的人。我仍然迂腐地假道學地期待著:小說家歸來。因為,你是朱蘇進。

不過,我又想起沈從文《邊城》的結尾:這個人也許永遠不回來了……