拔根蘆柴花

——記戲曲作曲家趙震方

■野人

拔根蘆柴花

——記戲曲作曲家趙震方

■野人

淮劇《諾言》樂隊排練現場

少年不識愁滋味

蝸居戲“蝌蚪”

江堤腳下盤根生,秋風搖曳蘆柴花。

蘆柴花,據說長江下游的靖江開得最盛。著名的戲曲作曲家趙震方就出生在這個蘆柴花盛開的地方。

話說到這份上,趙先生一定罵我不懷好意。把他與蘆柴花聯系在一起。是的,大凡贊頌名人,女士比作牡丹、杜鵑、海棠……,先生比作青松、翠柏、墨竹……。我把趙震方比作蘆柴花,并沒有貶意,因為趙先生與蘆柴花委實形神俱似。趙震方長得瘦瘦長長,因青春發育期營養不良,體重不能“達標”,若是走在曠野中,風級稍大一點他就會身子打晃,此謂與蘆柴花的“形似”。

至于趙震方與蘆柴花的“神似”,三言兩語焉能道盡。事長紙短,本文也只能簡述如下:

一.像蘆柴花一樣,不管江邊河畔,都能深深扎根!

59年前,趙震方在靖江鄉村的一間茅草屋里呱呱墜地。他的第一聲啼哭,也許就決定了他與音樂的不解之緣。當時他父親說:這娃兒將來是唱戲的,連哭都哭得有調子……。父親的話只是一句戲言。不過,我理解當時父親能從趙震方的哭聲中聽出“調子”,分明是貧窮拮據的生活心境與刺人心肺的哭聲產生的共鳴。

在玉米湯、紅薯餅的滋養中,趙震方成了一個頑皮的少年。貧困饑寒的生活教會了他上樹抓鳥蛋、下河摸魚蝦、拔毛針、采桑果、打野鴨、捉田雞……。只要能驅趕饑餓的事他都能“別出心裁”。然而,人活著不僅僅滿足填飽肚皮,一個偶然使趙震方開始懂得了對精神生活的追求。

有一天,村子上來了個放映隊,電影的片名和故事趙震方全忘了,而影片中的一個細節改變了趙震方的一生:一個少數民族的青年,為了向他心儀的姑娘求愛,隨手摘了一片樹葉兒放在嘴邊,吹起了美妙動聽的樂曲。趙震方被那優美的樂曲深深打動了。第二天,他跑到蘆柴叢中,撕下一片蘆柴葉就吹,可怎么吹也吹不出調子。蘆柴葉撕了一根又一根,還是吹不出調調……。蘆柴葉把趙震方稚嫩的嘴唇上劃出了一道道血痕,殷紅殷紅……。

趙震方沒有因失敗而氣餒。曾經看到過大人吹竹笛,他眨巴眨巴小眼睛,砍下一截蘆柴桿,打通中間的桿節,然后在蘆柴桿上戳了幾個不規則的小洞。他鼓足了氣吹起來,嗨!居然響了!趙震方欣喜若狂,吹著五音不全、七調不準的“蘆笛”滿村子飛跑,贏得了多少同齡孩子羨慕的目光。

趙震方平生的第一件樂器——自制的“蘆笛”,陪伴著他讀完小學,走進中學。后來在朋友的幫助下,他更換了一支正規的竹笛。那根竹笛以及竹笛發出的動聽悅耳的旋律,招來了不少高中女生的青睞。

“笛子吹得再好,吹不出糧食,吹不出油鹽醬醋……”這是趙震方高中畢業后,父親對他說的話。

是的,吹笛子不是生活的全部。等待趙震方的是挑糞、挖河、耙田、罱泥……。趙震方本來就長得纖瘦,重體力的農活壓得他氣喘吁吁。可趙震方又是一個十分要強的人,在河工工地上,他挑上一百多斤的擔子,一天來回五、六十趟,至今趙震方的肩上還殘留著一個碩大的肉瘤。

如果說超負荷的重體力勞動,趙震方還能承載。那么,讓趙震方最不能忍受的是,農村荒蕪寂寥的精神生活。

他決定走出去!走出去闖世界!他勉勵自己,要像蘆柴花一樣,只要有土,在哪里都能生根。

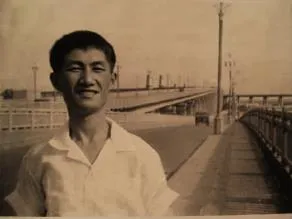

在中國藝術研究院戲曲研究所進修時留影(左一)

二.像蘆柴花一樣,不管天陰天晴,都能長出綠葉!

外面的世界何等精彩!在那個年代,高中畢業生,相當于現在研究生學歷。智慧的趙震方深深知道自己的價值,他不會隨意“賤賣”自己。他謝絕了很多足以讓他解決溫飽的工作,在城里“流浪”著、等待著……。終于有一天,泰州淮劇團招收學員的廣告,把他引進了考場。憑借他多年吹奏竹笛的基本功,他被泰州淮劇團正式錄取了。

趙震方是個善于思考的人,智慧中夾帶著農民特有的狡黠。他雖然被分配在劇團樂隊吹竹笛,但他知道,這個飯碗還是不牢靠。他參悟出了一個道理,不管在哪里,勞動有“可替代性”和“不可替代性”的差別。吹竹笛的人很多,只要哪天來了一個吹得比他好的,馬上就會把他替代掉。要想捧牢劇團的飯碗,必須有一個不可替代或者難得替代的崗位。趙震方的想法用現代的話就是“危機感”,這種“危機感”最終讓趙震方選擇了作曲。

趙震方的這一選擇是他終生無悔的!從此,他用自己微薄的收入,自費到上海淮劇團、江蘇省淮劇團拜師學習;從此,他走鄉串村,過橋擺渡,尋找老藝人采風;從此,他挑燈伏案,雞鳴彈弦,記錄整理著淮劇音樂的瑰寶……。【一字腔】、【葉字調】、【穿十字】、【南昌調】、【下河調】、【淮悲調】、【大悲調】諳熟在胸;【藍橋調】、【八段錦】、【打菜苔】、【柳葉子調】、【拜年調】如藏家珍。他用高亢激越的【淮調】、委婉細膩的【拉調】和旋律流暢的【自由調】三大淮劇曲系在心中編織起一幅幅美妙神奇的錦緞。

如果說趙震方在此前是為了“飯碗”選擇了作曲,而經過幾年淮劇音樂的熏陶,他已經忘記了“飯碗”,忘記了那個“可替代和不可替代”的“危機感”。他把音樂融入了自己的生命,產生了從“為生存”到“為藝術”的飛躍,他完成了一個農村娃子到藝術家的“涅磐”……。

小荷才露尖尖角,一曲《劉貴成私訪》讓趙震方在淮劇界產生了很大的影響。劇中的經典唱段“小毛驢”在江淮大地家喻戶曉、老少哼唱。趙震方雖然品嘗到了成功的甜蜜和喜悅,但他沒有滿足,他認為一個藝術家沒有扎實的理論支撐,只能是無桿之葉、無根之花。他要再一次沖出去,實施人生的第二次“突圍”。于是,他帶著渴望走進了南京藝術學院、帶著夢想走進了中國藝術研究院戲曲研究所……。

在幾所高等學府的進修學習,使他感受到了藝術的美妙和戲曲音樂的博大深厚。藝術是一杯美酒,喝醉了一輩子也醒不過來!

趙震方醉了!

在地方戲曲不景氣年代,不少戲曲人“改行”、“轉業”、“觸電”……。而趙震方卻“醉醺醺”地思考著:戲曲,戲曲,沒有曲哪有戲?可是老掉牙的旋律、近乎于“催眠”的節奏、單調的樂隊伴奏……能在充斥著電影、電視、網絡、流行音樂的環境中生存嗎?淮劇音樂需要改革!需要發展!需要提高!

不知天高地厚的趙震方,憑借他豐富的生活積累加之堅實的理論支撐,大膽地對淮劇音樂進行了革命!他不僅把“和聲”、“詠嘆”、“多重節奏”等西洋音樂的手法揉進了淮劇。還把“流行音樂”、“通俗音樂”的元素摻入了戲曲……。使古老的淮劇音樂,洋溢著嶄新的時代氣息。

《雞毛蒜皮》、《祥林嫂》、《一江春水向東流》等幾部戲的成功,趙震方名聲大震。震方震方,名震四方。于是,上海淮劇團、江蘇省淮劇團、鹽城市淮劇團……邀請函絡繹不絕。于是京劇、錫劇、淮海戲、黃梅戲、揚劇、音樂劇、歌劇……眾多劇種的稿約不斷。十余年,趙震方先后為各劇種各劇團完成了大大小小100多臺戲曲音樂的創作。

趙震方的第二次“突圍”之后,產生了第二次“騰飛”。正像蘆柴花一樣不管天陰天晴,總能長出厚厚的綠葉。

切磋

文化部廈門會議期間游覽金門

三.像蘆柴花一樣,不管風霜雨雪,都能挺直腰桿!

趙震方是個人才,領導豈能不重用。那些年,趙震方在泰州淮劇團當過團長,當過書記。紛繁的行政工作占去了他大半精力和時間。這對創作旺盛期的他來說,是無奈,是遺憾,是損失。

生活的風霜雨雪接踵而來,短短幾年間,先是母親撒手人寰;悲痛尚未驅散,手足兄弟抱憾早亡;接著是勞累了一輩子的父親仙游西去……。接二連三的沉重打擊,使趙震方一下子老了許多,本不粗壯的腰桿更瘦了。

屋漏偏逢連夜雨,船破又遇頂頭風。趙震方還沒有從悲痛的陰霾中走出,妻子接到了“下崗”通知。可愛的女兒還在大學求學,一家人的生活全靠著趙震方一個人扛著。

面對生活的無情,趙震方的腰桿雖然瘦了,但沒有彎,還是那樣挺直挺直!

其實,憑趙震方在戲劇和音樂界的名望,要解決家庭的生活之困不是什么難題。當代社會,不少家長把孩子的音樂教育不切實際地放大、膨脹。拜一個音樂老師都是重金束脩。趙震方有幾個學生都在辦“音樂輔導班”,一年的收入少則七八萬,多則十幾、二十來萬。

趙震方不是沒有想過這條開滿鮮花的路。可他是個負責任的人,一旦帶了學生,他就要全身心地撲在學生身上,而無暇顧及創作。

他離不開創作,離不開他熱愛的戲曲音樂事業。他人在泰州淮劇團,可心里裝著與他長期合作的幾十家劇團。劇團需要他,他離不開劇團。

因困難而思考,因思考而抉擇。

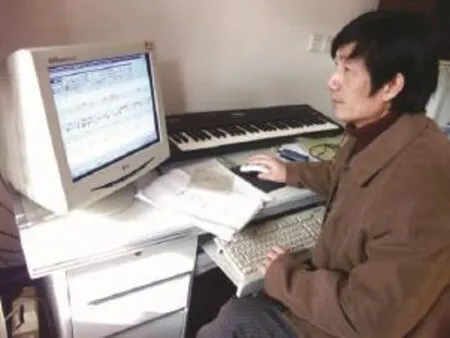

趙震方作出了一個別人不能理解的決定:他不但沒有辦“音樂輔導班”,而且辭去了泰州淮劇團黨支部書記的職務。住在29平米的“家”中潛心養“蝌蚪”。

有人說他蠢,他說:一個戲曲音樂家,不僅僅屬于一個劇團、一個劇種!

耐得寂寞

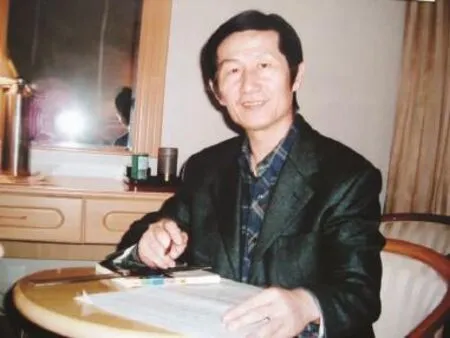

與著名演員陳澄推敲《祥林嫂》唱腔

四.像蘆柴花一樣,不管世人褒貶,都能花絮飛揚!

趙震方的第三次“突圍”引來了不少閑言,有人說他為了名,有人說他為了利……。到底為了什么?天知道,地知道,趙震方自己知道!

能受天磨真鐵漢,不招人忌是庸才!愛說不說。

現在,趙震方已被揚州揚劇團聘請為音樂總監。

現在,每逢全國、省、市新劇目匯演、調演、展演,趙震方分身有術,能同時完成六七臺大戲的音樂設計與創作。

僅僅2009年江蘇省優秀新劇目評比展演,十八臺劇目中,趙震方獲得三個優秀作曲獎、兩個優秀配器獎;由他指揮的樂隊,兩個獲得優秀伴奏獎、兩個獲得伴奏獎。

趙震方迄今到底創作了多少作品?獲得過多少獎項?他自己都沒有統計過。不過,這無關緊要,重要的是他的作品在社會上的影響。

我不是一個戲曲人,僅我知道的就有:舞臺戲《諾言》、《吳承恩》、《雞毛蒜皮》、《韓信》、《太陽花》、《嗩吶聲聲》、《板橋應試》、《一江春水向東流》、《祥林嫂》、《剃頭匠與理發師》;戲曲電視劇《買官傳奇》、《雙玉蟬》、《十把穿金扇》;還有很多很多的唱片、盒帶、DVD光碟;還有很多很多論文、評論、雜談……散見于各種報刊雜志。

趙震方是一桿蘆柴花!

趙震方的作品是一朵朵蘆柴花!

在趙震方蘆柴花的世界里,拔根蘆柴花帶回家,很有韻味……。