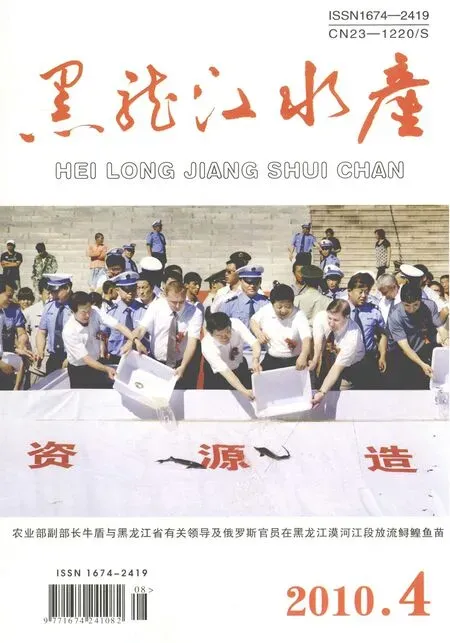

科學養護水生生物資源、推進邊境水域生態修復——中俄邊境水域漁業資源增殖放流活動在黑龍江漠河成功舉行

2010年7月2日,中華人民共和國農業部與黑龍江省人民政府在漠河縣成功舉辦了主題為“科學養護水生生物資源,推進邊境水域生態修復”的中俄邊境水域漁業資源增殖放流活動。今年全省增殖放流各種魚類苗種6000萬尾以上,全部放入到黑龍江、烏蘇里江、松花江、嫩江等重要公共水域,其中國際瀕危物種鱘鰉魚40萬尾,分批次放流到黑龍江的漠河、黑河、遜克、蘿北、同江、撫遠等江段。鱘鰉魚幼魚是由省水生野生動物救護中心、省蘿北鱘鰉魚試驗站、省特產魚類研究所,哈爾濱市農科院水產分院、同江市津街口鱘鰉魚放流站、撫遠縣鱘鰉魚放流站提供。本次在漠河縣漠河鄉中心會場放流施氏鱘6萬余尾,其中體長50cm的 30尾,體長 7-10cm的6萬尾。

這次放流活動由中華人民共和國農業部與黑龍江省人民政府主辦,農業部漁業局、中國漁政指揮中心、黑龍江省農業委員會、大興安嶺地區行政公署共同承辦。為協調組織好這次放流活動,成立了中俄邊境水域漁業資源增殖放流活動領導小組和工作小組,農業部副部長牛盾、農業部漁業局局長李健華、中國漁政指揮中心副主任李彥亮親臨現場。黑龍江省政府農業委員會,大興安嶺地區行政公署,中國水產科學院黑龍江水產研究所,漠河縣委、縣政府、人大、政協,漠河縣當地駐軍等單位的領導;俄羅斯聯邦政府駐華使館及漁業委員會漁政官員;當地漁民和小學生代表;新華通訊社黑龍江分社、黑龍江電視臺、黑龍江日報社等有關新聞單位參加了放流活動。

本次放流活動,是落實黨中央“讓江河湖泊修養生息”的指導思想,深入實踐科學發展觀,貫徹實施《中國水生生物資源養護行動綱要》和認真執行《中俄兩江議定書》的具體體現,是科學養護水生生物資源,改善中俄邊境水域生態環境,促進漁民持續增收和生態文明建設的重要舉措。對保護黑龍江流域魚類資源,實現漁業可持續發展,促進中俄雙邊漁業合作,樹立我國責任政府良好形象,具有十分重要的意義。

2010年中俄邊境水域漁業資源增殖放流活動,是根據1994年中國政府同俄聯邦政府簽訂的《中俄關于黑龍江、烏蘇里江邊境水域合作開展漁業資源保護、調整和增殖議定書》的規定,中國政府連續第十年在中俄邊境水域舉辦大規模鱘鰉魚增殖放流活動。科學規劃,把好“質量關、放流關、監管關”是今年增殖放流的主要特點。一是科學規劃,合理分布。為進一步調優黑龍江邊境水域鱘鰉魚種群分布,經專家論證,今年增殖放流區域再次上移,首次增加黑龍江源頭重點增殖放流區域,實施6個重點區域同時增殖放流,確保合理利用水域資源、科學補充種群數量、擴大增殖放流成果。二是把好質量關。通過議標方式確定苗種生產單位,簽定苗種采購合同,原種親體及受精卵統一來源于國家級施氏鱘或達氏鰉原種場,依托中國水產科學院黑龍江水產研究所專家及水產技術推廣站對供苗單位的親本選擇、苗種培育進行監督和種質鑒定,確保其苗種規格能迅速適應江河生長環境,嚴把魚苗來源和質量檢驗檢疫關,確保水域生態安全。三是把好放流關。邀請地方公證部門對鱘鰉魚苗放流過程、放流品種、數量、規格等進行公證,向社會公示,接受社會監督。采取滑道等設施,貼近水面放流苗種,減緩苗種受水體沖擊,減少機械性損傷。利用新聞媒體和張貼標語條幅等多種途徑,對漁業資源增殖放流活動進行全方位、多層次、多時段的宣傳。著重宣傳漁業資源和水域生態環境保護的重要意義,增強全社會保護水生生物資源和漁業生態環境的意識,提高增殖放流效果。四是把好監管關。為了保證增殖放流效果,增殖放流時間盡量選擇禁漁期期間,否則在放流區域至少禁漁 7天,加大對放流區域監管力度,依法打擊偷捕和破壞漁業資源行為。既要嚴格執行禁漁制度,禁止自然水域一切捕撈活動;又要加強增殖放流水域監管,杜絕邊放邊捕的現象發生,防止水質污染影響魚苗生長;更要進一步規范漁具漁法,開展清理違規漁具專項執法行動,為魚類生長發育創造有利條件,確保漁業資源增殖放流工作取得良好的經濟效益、生態效益和社會效益。五是繼續推進標志放流。繼續擴大鱘鰉魚標志放流比例,開展大麻哈魚標志放流實驗。今年標志放流鱘鰉魚 2萬余尾、大麻哈魚 1萬尾,為效果評價提供科學依據。省漁政局依托中國水產科學研究院黑龍江水產研究所、黑龍江省特產魚類研究所及水生生物增殖放流技術指導專家組,結合農業部行業專項《黑龍江施氏鱘、達氏鰉和大麻哈魚資源增殖放流及生態修復技術研究》項目和增殖放流工作實際,采取標志放流、跟蹤監測和社會調查等措施,重點對鱘鰉魚和大麻哈魚增殖放流效果進行評價。