中國傳統造園思想及手法對當代場地設計的指導意義

包智博

(西南交通大學建筑學院,四川 成都 610031)

中國傳統造園藝術歷經 3000多年的發展,已經超越了建筑的范疇,成為中華民族獨特思想和藝術的結晶,在中國乃至世界的文化遺產中占據了至高的地位。傳統園林“天人合一”的哲學思想,優雅、意境深邃的造園風格,心曠神怡的景致處理,使得人們不僅感受到中國傳統園林的神奇與美妙,而且能體會出中國傳統文化思想的內涵。傳統園林創造出的“師法自然”,融自然景觀和人文氣節于一體的意境,是美的享受,更是人與自然的和諧共存。

工業革命以來,人類獲得了征服自然的力量,世界城市以驚人的速度膨脹,建筑隨之高度更高、規模更大、體量更宏偉。然而,伴隨發展而來的城市問題、環境問題、可持續發展問題等諸多矛盾的浮現,建筑發展產生了不少困境。如何處理這些矛盾,并在設計中解決好人與環境的聯系,實現可持續性發展,回顧中國傳統造園思想,我們可以找到解決這些問題的思想源泉,而中國傳統造園過程中的場地設計藝術更值得我們借鑒。

1 中國傳統造園理想對當代場地設計目標的啟示

1.1 對當代場地設計的理解

一個事物良好的表現力和生命力,與組成它的每一部分的優秀是分不開的。凱文林奇和加里海克在其著作《總體設計》中說:“每一個場地,不管是天然的還是人工的,在某種程度上都是獨一無二的,是各種事務以及活動所編織起來的互有接觸的網絡。這個網絡強加了限制條件也提供了各種可能性。[1]”場地,它是建筑設計過程中的一個系統,包含了基地上的全部內容,這些內容融合交織,形成了有機的整體。而場地設計,則是在場地這個系統基礎上,根據項目的不同使用功能要求和建筑規劃設計條件,依據場地內外各種現狀條件和建筑設計法規、規范,針對基地內建設項目進行總平面設計,從而達到合理有效、科學自然的組織與安排場地中各構成要素之間關系。構成場地設計的元素很多,大致概括起來包括:建筑物、交通設施、室外活動設施、綠化景園設施以及工程設施等等[2]。

場地設計構成的要素是一個有機的綜合體,處理各構成要素只是一種方式,如何達到它們之間的正確組織,這才是場地設計的目的。

1.2 中國傳統造園的思想理念

在中國傳統造園的思想理念里,追求建筑與自然的和諧,師法自然,“天人合一”的觀念,與場地設計的目的不謀而合。“雖由人作,宛自天開”的灑脫自然,使中國傳統園林在世界古典園林中達到登峰造極的地步。而在當代中國的許多場地設計中,這種自然美的運用,更是對歷史精華的傳承。

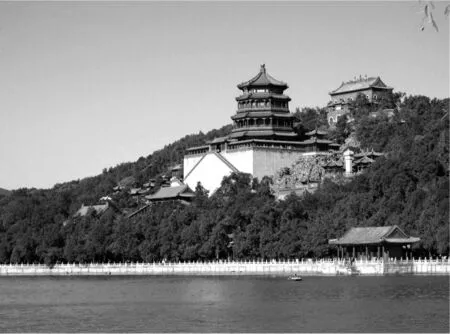

追本溯源,中國傳統造園思想以及這種處理場地間的獨特觀念,源自中國獨特的傳統文化精神和哲學思想。最初的各族先民,主動認識周圍世界,對神和大自然的崇拜,從界定不清的神與人,演變為寄托訴求于自然[3]。人們嘗試把這些自然元素在自己熟悉的生活場地中進行融合,不僅豐富了場地的內容、美化了環境,更是對自然的推崇。而從傳統的陰陽剛柔之性到儒、道、佛的思想,也影響著中國傳統園林成熟和造園過程中場地設計的差異。儒家思想追求“仁”、“禮”之道,契合封建統治者長治久安、興國安邦的愿望,所以皇家園林在場地設計上表現出宏大、莊嚴、雄偉的氣勢(圖 1)。而道家的“山水美”、“人法地,地法天,天法道,道法自然”的思想,則詮釋著中國私家園林追求陰陽平衡、逍遙自在的境界,使得私家園林的場地設計靈活多變、妙趣橫生(圖 2)。古代佛的思想,又為我國寺觀園林建筑與自然風景園林建筑在場地設計上賦予“超脫”的內涵,簡約、雅致、天然是它們的鮮明風格。當然,中國傳統的人文情節、棋書畫的藝術影響,為傳統園林又增加了許多個人色彩,這些元素的體現更成為當代場地設計中景園規劃的基礎。

2 中國傳統造園布局對當代場地設計布局的啟示

2.1 當代場地設計的布局目標

在場地設計中,布局階段涉及到諸多因素,如:場地分區、實體布局、交通安排、綠地配置等等[3],這些因素遵循著各自的規律,同時又相互協調。確定組成元素各自形態和它們之間的組織關系,這些是場地設計的核心工作。

圖1 頤和園

圖2 揚州瘦西湖

2.2 傳統造園過程中的場地分區

場地分區作為場地布局的起點,側重對場地不同特性的區域進行重新劃定。但這種劃定并不是人為地拆開各區域的聯系,而是尋找整個場地的統一性和連續性。在有限的用地內,常常采用集中的用地劃分,而對于用地比較寬松的情況下,場地分區就可采取多種變化方式。在中國傳統園林布局里,我們經常可以看到“化整為零,聚散相存”的特點[4]。造園過程中,傳統園林常常運用景區劃分的辦法,創造出功能、特點、景色不同的空間環境,而景區之間又互相聯系融為一體,如蘇州拙政園(圖 3)。同時,園林中不同環境空間的分界處(如陸地與水面、平地與山坡等),也都是設計師們充分發掘場地魅力的地方。傳統園林中,分界處精彩的交接定位可讓景觀得以升華,從而使其成為場地設計中的佳作、中國傳統園林史上的珍品。

2.3 傳統造園中的實體布局

相對于場地分區,實體布局更強調建筑物與構筑物的處理情況。現代場地布局中,建筑的位置與主次往往由建筑形體大小與基地大小的相對比例決定。而傳統造園過程中,場地設計的組織布局追求起承轉合、由“形”到“神”,達到跌宕起伏的藝術效果,場地中的各項內容相互影響、相互制約,形成一種網絡式的結構,“動一點,觸全局”。同時,古典園林的實體布局,還受傳統思想文化的影響,需要主次分明。所以,“中國古典建筑在構圖上,`賓、主'的關系也就顯得十分清楚”[5]。

2.3.1 實體在用地寬松條件下的組織

在用地寬松的情況下,實體布局因注意建筑物對基地的組織和控制。比如在中國傳統園林建筑中,這種情況下常采用“空間對比,以小襯大”的處理方式:將兩個以上的不同空間,放在相毗鄰的位置上,其構成了空間對比的相互關系[4]。空間視覺上的虛實處理、形式上的開敞封閉控制,“以小見大”,使得單體間和建筑群間都可以產生對比感。這種實體布局的巧妙性和藝術性常由廳、堂、榭、廊等內容的組合進行表達,所以我們會從詩句中體會到“花間隱榭,水際設亭”的意境。另一方面,大多數的園林建筑都由較為小巧的體量和簡單的內部功能設施構成,所以我們多看到它們獨立設置,或者用墻、廊把多個單體組合成群,有機的運用在造景中。這樣多變靈活的布置,使傳統園林建筑在體量上對整個環境起到點綴作用,造就了各式各樣的傳統園林,為后人留下了寶貴的文化遺產。

圖3 拙政園西部平面

2.3.2 實體在用地適中或相近條件下的組織

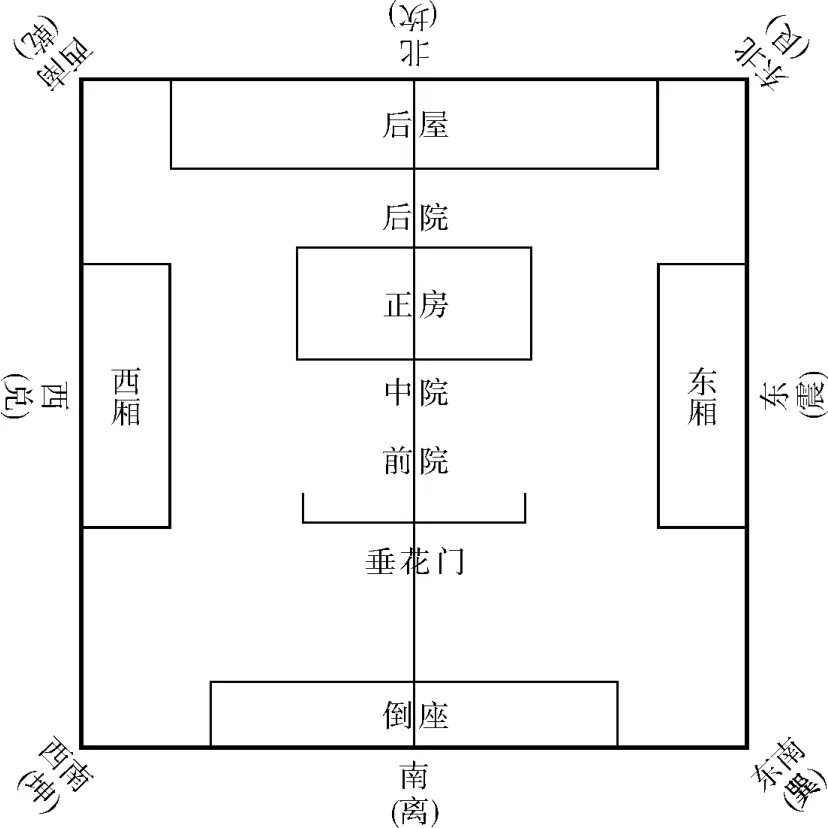

在用地規模與建筑物占地規模適中或相近的情況下,建筑物的布置靈活度下降。而多數的實體又采用居中布置,如傳統的四合院。四合院以建筑、走廊、圍墻圍繞著院子,常點綴著樹木花卉,形成內向、靜雅的空間形態。通過院落聯系的單體是不同的功能單位,它們構成了整體的建筑組合。借助庭院這個外部空間,各個功能單位又相對獨立而明確。四合院中,其內庭的使用、四周組合體的層次等級區分、每一處內部空間單元的處理,都是建筑實體布局的需要和中國傳統風水文化、禮教文化、禮法自然的體現(圖 4)。

圖4 四合院的方位圖

2.4 傳統造園中的交通特點

對于場地設計中的交通安排,現代的場地設計常常采用盡端式或者環流式[2]。而從中國傳統造園的交通流線來看,古代的造園者幾乎都是采用環通式的流線體系來設計流線的。“以景成畫,蜿蜒迂回”的游憩方式,使得傳統園林的游園路線上,沿途風景變換、情趣橫溢,更傳達出“圓滿”、“和諧”的園林思想。

3 中國傳統造園手法對當代場地設計手法的啟示

3.1 當代場地設計的手法追求

場地設計的諸多手法有很多,在塑造出環境的最終成果時,景園布置的好壞,很大程度上直接影響著人們對環境的評價。作為場地設計過程中詳細設計階段的一部分,景園布置更多是從感性的因素進行考慮,而區別于該階段其他傾向工程技術性的幾個方面(道路、停車場、豎向、管線)[2]。構成景園的素材有很多,如植物、水、石、鋪地、臺階、坡道、座椅、圍欄等等。有目的性的、秩序感的設計這些元素,不僅能控制整個場地的節奏,更能有效的融合整個場地的物理、生態環境。所以,合理、優美、獨特的景園布置,收放適度、虛實相生、可控范圍內的空間處理限定布置方式,會給場地設計起到增添光彩、修飾潤色的作用,帶給人們身心上美的享受。

3.2 傳統造園中的景園處理手法技巧

景園布置的這些原則、技巧、元素選擇等內容,在中國傳統園林在場地環境的處理上都有體現。

以中國傳統園林建筑小品的設計布置為例。傳統園林建筑小品體量小巧、功能簡明、造型別致、富有情趣、選址恰當,是整個場地中精美的構筑物。它們常常表現為亭廊榭舫、樓臺橋架等形式,主要包括園門、景墻、景窗、花架、雕塑、階梯、園路、鋪地、橋、汀步、凳、桌、花壇、水池、置石等等[4]。傳統園林建筑小品追求的表達方式與環境語言有著相同的意境,這是對整個場地的統一。它們常常以小襯大,靈活處理,在園林中起著點綴環境、活躍景色、烘托氣氛的作用。

以現代景園布置和傳統園林建筑小品中常出現的水景布置為例。水景是景園布置中最富吸引力的元素,跌宕有致的水體處理,是景園中美學的重點。水的動感和靜謐相結合,能夠創造出豐富的景園浪漫情調。中國傳統園林的水體常稱為理水,是對自然水的延續和發展,其主要表現形式有池塘、湖泊、江河、溪流、山澗、瀑布[6]。它們既是自然的濃縮、風景式的藝術畫卷,也是文人騷客詩賦中出現最多的素材。傳統園林水景設計會受場地大小、地理條件等因素的影響,所以需要因地制宜,靈活運用。通過對水岸、島嶼等細節的處理,采取活水入園、就地挖池、現狀改造等方法,表達出造園大師們“師法自然、提煉再造”的設計思想。“傳統園林通常通過土石、植物、建筑等將水面圍合、分割,使水面處理顯得自然、流暢,試圖追求幽靜、淡雅的氛圍[4]。”而現代的園林景園布置在處理水體時,不僅保留了傳統園林的精華之處,同時融入人類文明進步的成果,通過科技和古典的結合,使造園過程中水的形態表現的更加豐富,處理形式得到更大的擴展,比如噴泉是很好的實例。人們通過電的利用,把水、聲、光等結合起來,讓水動起來、循環起來,或如急流、或似薄霧,給景園帶來別樣的情趣。由傳統園林中水的發散,現代的建筑師們在設計許多廣場、街頭景觀方面,借鑒著并靈活的運用和創新著水元素的表達方式,豐富環境內容。

4 結束語

隨著經濟的持續發展,廣大群眾改善居住條件的要求越來越高,追求優美而富有內涵的居住環境,成為現代建筑設計一個重要的出發點。通過對中國傳統造園思想和手法進行分析思考,我們應當把對“場地——人——環境”的理解,提升到一種文化境界。在當代的場地設計中傳承傳統園林設計的精華,努力為人們留下豐富的景園藝術,創造出和諧、自然、舒適的生活空間。

[1](美)凱文·林奇(K.Lynch),(美 )加里·海克(G.Hack).總體設計[M].黃富廂,譯.北京:中國建筑工業出版社,1999

[2]張伶伶,孟浩.建筑設計指導叢書——場地設計[M].北京中國建筑工業出版社,2008

[3]王蔚.不同自然觀下的建筑場所藝術——中西傳統建筑文化比較[M].天津大學出版社,2004

[4]張郎.中國園林建筑藝術[M].安徽科學技術出版社,2004

[5]李永鉌.華夏意匠[M].天津大學出版社,2005

[6]蘇州園林設計院.蘇州園林[M].北京:中國建筑工業出版社,1994