中國偵查訊問話語的對應結構研究

——偵查訊問話語系列研究之一

黃 萍

(黑龍江大學,哈爾濱150080)

1 引言

“偵查訊問”(police interrogation)話語屬于一種典型的機構話語,即一種程式性的問答言語事件(Shuy 1998:179)。在這種言語事件中,偵查任務的完成在很大程度上要依靠警察的問與犯罪嫌疑人的答來實現。我們從正在建設的“中國警察偵查訊問口語語料庫”中抽取5場同一案件性質(涉嫌殺人)的偵查訊問轉寫語料,形成23,354個字的封閉式樣本語料庫①,以伯明翰學派的話語分析模式為基礎,描寫偵查訊問話語中的“對應”(exchange)類型,說明偵查訊問微觀互動結構形式和特征,進而,揭示特定的對應結構在偵查訊問話語過程中的分布和原因,同時驗證伯明翰學派話語分析方法的適用性和可操作性。

2 會話對應結構的認定和切分標準

辛克萊爾等人建立了一個描述課堂話語結構的層級模式:授課(lesson)、交往(transaction)、對應、舉動(move)和行為(act)。在這5級中,“對應”是最小的互動結構單位,因此“對應”就成為話語分析的重點。“對應”有告知對應(informing exchange)、指示對應(directing exchange)或誘發對應(eliciting exchange)3種類型。(Coulthard 1977/1985:121-129)“對應”的結構,尤其是“誘發對應”的結構并不是單一的兩步相鄰對結構,而更多的由“啟動(initiation)+回應(response)+后續舉動(follow-up)”構成,形成課堂語境中典型的I-R-F 3步誘發對應結構。除了典型的I-R-F 3步對應結構,庫特哈德最終提出I-(R/I)-R-(F)-(F)對應結構(Coulthard 1977/1985:136)。這一表述意味著對應結構最少由兩步組成,即I-R結構,最多可至5步,即I-R/I-R-F-F,盡管這種長結構并不多見。須要注意,R/I舉動何以出現,即什么樣的行為既可以實現回應又可以實現啟動功能;在一段“交往”中,如何劃分上一個“對應”和下一個“對應”。這就涉及到會話對應結構的認定和切分問題。

“對應”結構的認定首先取決于對“對應”結構中各個成分的界定。根據庫特哈德和布拉吉爾的觀點,標準有兩個:

(1)該成分是否產生限制,而這種限制構成對其后接成分的預測(prediction);

(2)該成分的發生是否已經被前在成分預測(Coulthard& Brazil 1992:71)。

于是,啟動就是對應的開始,能夠形成對回應的期待。回應被預測,但是它自身不產生對其他成分的期待,而后續從某種意義上既不被預測也不產生預測。當然,會有一種成分既被前在成分預測又對其后接成分產生預測和期待,這正是庫特哈德提出的R/I舉動。例如:

① I:Where’s the typewriter?

R/I:Is it in the cupboard?

R:No.

F:Oh dear.“對應”的內部結構有了認定的標準后,識別“對應”的邊界。庫特哈德和布拉吉提出一個明確的結構標準(Coulthard&Brazil 1992:774-75)。他們將“誘發舉動”(eliciting move)和“告知舉動”(informing move)分為兩個次類:e1尋求主要信息的誘發舉動,e2尋求歸一度信息(肯定或否定)的誘發舉動;i1斷言主要信息的告知舉動,i2斷言歸一度信息的告知舉動。并且指出,這些舉動在一個“對應”中只能出現一次,并以e1i1e2i2的序列出現。當這些舉動中的任何一個在一個連續體中出現兩次,就標示著一個新的“對應結構”產生,盡管可能會出現第一個“對應”結構不全的情況。例如:

②e2Would you like to come round for coffee tonight?

e2Are you being serious?

然而,利用上述純粹的結構和形式標準來切分“對應結構”不利于話語理解和推進。因為話語的語法結構并不總是與其功能一一對應。辛克萊爾和庫特哈德早在1975年就提出情境(situation)和策略(tactics)兩個概念(Sinclair&Coulthard 1975)。策略是指話語的組合模式,即語言成分在話語結構中的位置,決定話語被解釋成為何種行為,實現何種功能。“Are you being serious?”盡管在句法形式上是一個尋求歸一度的誘發舉動,但是它是e2的后接成分,應該實現i2的功能,即斷言歸一度的告知舉動。事實上,這也正符合操英語者的語感,這句話在特定情況下可以理解為接受邀請。因此上述例子中就不是兩個“對應”而是一個“對應”,即e2- i2。

據此,庫特哈德的分析模式出現一個問題:在認定和切分“對應結構”時,究竟該采用結構標準還是語義功能標準?斯塔布斯認為,“對應”是一個信息單位,是一個由啟動定義的命題框架,任何補充該命題的話語構成同一“對應”的一部分(Stubbs 1983:109)。“對應”的“預測性”和“語義完整性”通過句法形式實現。因此,本文認為,“對應結構”不僅是結構單位,還應該是完整的語義單位。除非啟動舉動是指令性的,否則對應序列就應該是信息傳遞的過程。一個典型對應應該含有一個提供信息的舉動,它或者是啟動舉動,或者是回應舉動。分析“對應結構”不僅要考慮結構標準,更要結合語義功能標準。

3 中國偵查訊問話語的對應結構

在語料中,我們同樣發現了誘發對應、告知對應和指示對應3種對應類型。其中,誘發對應占絕對多數,結構豐富,而告知對應和指示對應比較少見,結構單一。由于篇幅有限,本文僅描寫和解析結構復雜的誘發對應。

3.1 I-R啟動-回應2步結構

這是最簡單的一種結構,屬于典型的相鄰對。啟動對后接成分產生預測,后接成分回應啟動,語義完整。

①I偵:當時屋里有沒有燈?

R嫌:沒有燈。

②I偵:所有這些錢的去向你講一下。

R嫌:呃這20萬塊錢,其中包括我還……(本文略)金項鏈花了2萬。

須要注意,①是無標記啟動,主要通過句法范疇的問句(話語范疇的“問話”)來實現;②是有標記啟動,通過陳述句的句法形式構成啟動,實現誘發功能。

我們在語料中發現I-R 2步結構有一種變體:(Qi+Qii)-R.(Q表示問話)

③I偵1:想一想。║是頭,是軀干,還是腿?是前胸還是后背?║

I偵2:║想一想,攮什么部位了?║啊?

R嫌:我當時意識不清楚。

這種情況下,兩名偵查員同時發問,話語發生部分重疊,從話語行為的命題關系上看是“具體”和“抽象”的關系,可以看成一個話輪,共同完成啟動行為。答話人針對兩個問話人的問話,一并回應。

3.2 I-R-F啟動-回應-后續3步結構

3步結構由一個啟動回應再加上一個后續行為構成。后續行為不被前在成分預測和期待,當然也不預測其后接成分,因此并不是對應不可或缺的構件。但是在真實訊問話語中,這種結構確實存在,而且數量不少,同時又行使不同的語用功能。根據富蘭克爾的成果,“構成后續舉動的第三話輪會含有一個或多個對比概念,如好-壞、對-錯、真-假等,這樣的序列叫做‘評價序列’;與此類似,第三話輪包含一個或多個中性概念,叫做‘確認序列’”(Frankel 1984:157)。此外,我們發現了另外一種情況,將其稱為“存疑序列”。

(1)確認序列:確認序列的后續行為一般由“嗯”、“啊”等詞構成或者是對回應的重復,具有對上述回應確認、認可的作用,以顯示回應的內容合情合理或與發問人掌握的信息相符,如④;或者起到話語轉換銜接作用,以便說話人繼續發問,啟動下一個對應結構,如⑤。

④I偵:那這個┸你這這個把你媳婦拿刀給攮了是什么┸什么時間?

R嫌:是5月26號。

F偵:5月26號。

⑤ I偵:(……)學校,在哪兒啊?

R被:在那個花園街和果戈里交叉口。

F|I’偵:嗯。你在那學什么東西?

R’被:學,學美發。

F’偵:啊。先說吧,先說你們到了寢室都干什么了?

被:到寢室之后,(本文略)

(2)存疑序列:先看例⑥:

⑥ I偵:想一想,大約幾刀?

R嫌:大約是四五刀。

F偵:四五刀啊?怎么捅的?你是面對面捅的她呀,還是怎么捅的?你倆當時都處在什么位置?

嫌:捅她的正面。

⑥中的F舉動不是簡單重復,而是使用平升調,似乎是陳述、重復,又略帶疑問語氣。通過觀察語料,我們發現這是偵查訊問話語中非常典型的一種I-R-F 3步對應,由偵查員啟動,犯罪嫌疑人回應,再由偵查員對其回應做出后續舉動。F舉動的這種半確認、半懷疑的語氣隱含著“你可以這樣說,但我不一定相信你”的信息,并為繼續發問做鋪墊,發揮著獨特的語用功能。本文將這種3步對應結構叫做“存疑序列”。

(3)評價序列:評價序列的后續舉動由評價性言語行為構成,具體句法形式對評價功能不造成影響,可以是斷言性行為,表現為陳述句,如⑦,也可以使用反問語氣,如⑧,評價其回應內容不可信,不符合情理和邏輯。

⑦ I偵:能不能好好交代,爭取寬大處理?

R嫌:我剛才說的都是事實。

F偵:你不用事實不事實,事實不存在。你說的事實肯定不能存在。

⑧I偵:你現在┸你這樣的理由能站住腳嗎?就你這么供述?

R嫌:那我們也沒發生什么事呀。

F偵:你不管發沒發生啥事,就因為這么點兒事,就拿刀來攮你┸你睡著覺就拿刀來攮你?那不扯淡呢嗎?

3.3 I-R-Fi-Fii啟動-回應-后續i-后續ii 4步結構

4步結構由IR構成主問答結構,是這一對應的主要信息承載結構。Fi-Fii是兩步后續結構,從語義角度看,它們可有可無。辛克萊爾和庫特哈德將這種結構當成IR-F3步處理,但是本文根據廖美珍的觀點(廖美珍2003b)將其視為獨立的4步結構,因為Fi-Fii在語用功能上既發揮著確認信息的作用,又似乎表達對前面所述信息的懷疑,要求其重新考慮回答或者再提供一些相關信息,如例⑨。

⑨I偵:那個——你家是┸從什么時候,就是——發生兩個關┸兩個人關系不好的?

R嫌:始終都挺好的。

Fi偵:始終都挺好?

Fii嫌:對。

3.4 I-R-Ii-Ri啟動-回應-啟動i-回應i重復結構

在I-R-Ii-Ri重復結構中,從語義角度看,后一個I-R是對前一個I-R的重復。但是后者卻發揮著重要的語用功能,因為I的答案經過R→Ii→Ri才得以獲得,也就是說,I經過4步舉動命題框架才真正補全。所以根據我們討論過的語義完整性標準,這兩個I-R結構是一個語義完整的信息單位,應該視為一個對應結構,如例⑩。本文對這種連續I-R結構不進行切分,將其視為一個對應。

⑩I偵:你在什么地方工作?

R嫌:農民。

Ii偵:在什么地方┸單位工作?

Ri嫌:沒有單位。

3.5 I-Ii-Ri-R啟動-啟動i-回應i-回應嵌入式結構

伯明翰學派的對應結構一直不允許“嵌入”。他們認為,一旦一個新的對應開始了,即使其前在結構不完整,也不可能再回頭補全它。但是會話分析學派承認“插入序列”(Schegloff 1973)或稱為“旁支序列”(Jefferson 1972),是在答話人對問話所指不清、無法回答、只有弄明白問題以后才能回答時出現的。

除了上述5種對應結構類型以外,我們還發現幾種有規律性的組合式結構:I-R-Ii-Ri-Fi,I-R-Ii-Ri-Fi-Fi和IR-Ii-Ri-In-Rn-Fn.根據我們提出的兼顧結構和語義功能的標準,這些組合式也應該看做一個對應序列。此外,語料中的話語并不都是結構完整的,還有一些殘缺式對應結構。這種情況大多是由于互動參與者的沉默導致的。

4 各種對應結構的數量和分布情況

談話的結構意味著不同互動形式會反復出現,形成規律。話語結構是動態的,人們根據具體情景語境與交際目的調整話語結構。在一個體裁內,說話人對話語的選擇呈現出規律性和傾向性。在研究機構性談話時,只進行定性分析和確定互動結構的形式特征是不夠的,定性分析并不能夠說明機構性談話在互動結構方面的特殊性。還要進行定量分析,觀測其互動結構表現出來的規律性以及規律性背后的傾向性。只有這樣,才能有效地說明互動參與者在此機構性談話中的話語選擇和適應的特殊性。

對樣本語料庫的量化分析,須要說明:

(1)封閉式樣本語料庫中的5場偵查訊問分別是①王**涉嫌殺人碎尸案(現場指認);②隋**涉嫌殺妻案(初訊);③朱**涉嫌殺人案(自首);④石**涉嫌殺人案(終訊);⑤吳**涉嫌殺人案(終訊)。選擇同一性質案件,目的是盡可能排除因犯罪性質不同而對偵查訊問對應結構產生不同影響的可能;選擇處于不同階段和歸案方式的偵查訊問(初訊、終訊、現場指認以及捕獲和自首)是為了便于觀察和比較其異同,有利于總結規律性和傾向性。

(2)一次偵查訊問分為“程序性問話”和“實體性問話”兩階段。前者是“那些按照程序法規定必須問的問題,即為了實現程序正義而發出的問話”;后者是關于事實調查的問話。(廖美珍2003a:69-70)考察各種對應結構的分布情況,就是考察它們分別在“程序性問話”和“實體性問話”兩階段出現的數量。

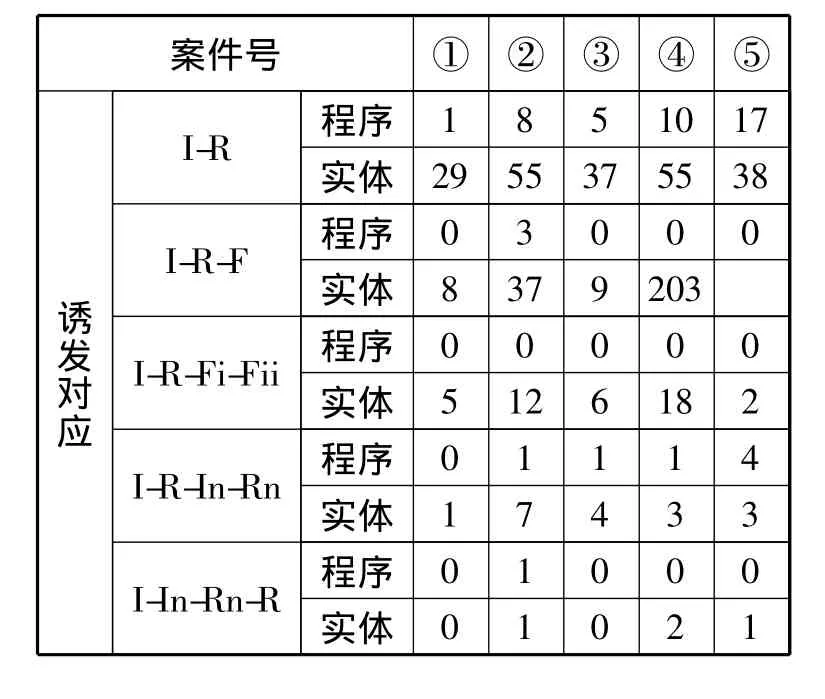

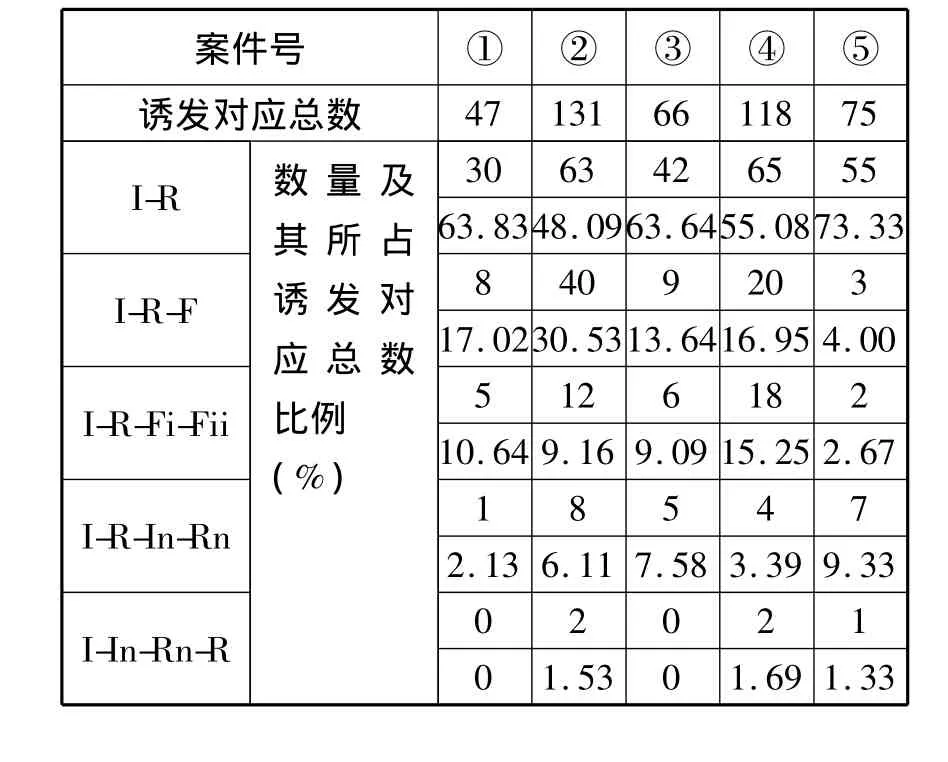

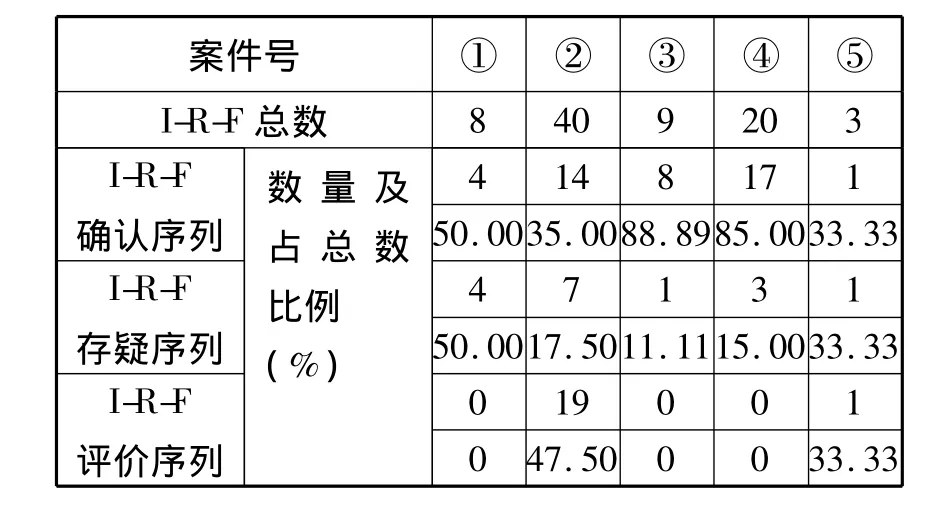

(3)我們只統計 I-R,I-R-F,I-R-Fi-Fii,I-R-In-Rn,IIn-Rn-R 5種典型的誘發對應結構類型,組合式和殘缺式忽略不計。具體統計情況見下表:

表1 誘發對應的分布情況

表2 誘發對應各種結構的數量及比例

表3 不同功能的I-R-F的數量及比例

5 對應結構數量和分布的討論

由于分析的語料有限,不排除偵查訊問話語中還存在其他“對應結構”。我們只討論上面提到的“誘發對應”的5種對應結構:

(1)“I-R啟動-回應2步結構”是偵查訊問話語中數量最多的對應結構,幾乎占誘發對應總數的一半以上。在程序性問話中,這種結構占絕大多數,“具有較大的程序性、公式性和機械性”(廖美珍2003b)。在實體性問話階段(信息收集階段),此種結構也占有最大的比例(見表1)。須要說明,當犯罪嫌疑人與偵查員的合作程度高、對抗程度低時,這種簡單的2步結構出現的數量更多,否則話語互動就會以更為復雜的結構實現。現場指認、自首以及終訊中,這種2步結構比例很大,但是初訊中的比例略有降低(見表2)。

(2)“I-R-F啟動-回應-后續3步結構”在出現頻率上僅次于I-R 2步結構,也屬于偵查訊問中常見的對應結構,并且具有強大語用功能。尤其在初訊的信息收集階段,這種結構非常突出,數量較其他情況都多(見表1和表2)。當犯罪嫌疑人與偵查員合作程度高、抵抗程度低,在回應中提供符合邏輯、可信度高、有利于偵破案件的信息時,I-R-F 3步結構中的后續舉動主要實現確認功能;如果偵查員認為疑犯提供的信息不合邏輯、可信度低或者與其掌握情況不符時,就會利用后續舉動給出評價或提出質疑,以示偵查員的“明察秋毫”,也為繼續發問打下策略性基礎,初訊中這種存疑和評價功能非常突出(見表3)。

(3)“I-R-Fi-Fii啟動-回應-后續i-后續ii 4步結構”在結構本質上與I-R-F 3步結構沒有太大區別。在交際功能上,它主要體現為確認信息。因此,相對于上述3步結構的功能,這種4步結構的功能簡單一些。在偵查訊問中,4步結構不占主流,但是在偵查員表示懷疑、要求疑犯確認信息時就會出現此結構,因此程序性問話中沒有此結構,全部集中在實體性問話階段(見表1)。

(4)“I-R-Ii-Ri重復結構”在數量上沒有2步、3步以及4步結構多(見表2),但是它在策略上卻成為偵查員甚至犯罪嫌疑人的寵愛。當疑犯答非所問時,偵查員很難斷定他是真沒聽清楚問題還是故意為之,以便給自己爭取思考時間。而對于偵查員來說,對沒能得到滿意解答的疑問反復發問,加強對話語的控制,勢必對疑犯造成壓力,以便打開疑犯的心理防線,有利于偵查訊問工作的順利進行。現場指認是在犯罪嫌疑人已經供述作案細節之后進行的偵查行為。此時犯罪嫌疑人已經十分配合,互動雙方的對抗程度已經很低了,所以此結構比例也很低。但是在初訊中,當犯罪嫌疑人不主動供述時,這種結構的比例就偏高。此外,在自首案件中,尤其是初訊階段,偵查員獲得的涉案信息幾乎都由投案人講述。在這種信息傳遞過程中,難免會出現投案人講述不清、偵查員誤解誤會。此時,偵查員針對同一問題反復發問的互動結構就會增多。(見表2)因此,此種重復結構成了訊問中雙方目的沖突或信息不對稱的指示器。

(5)“I-Ii-Ri-R啟動-啟動i-回應i-回應嵌入式結構”在偵查訊問中確實存在,但比較少見,不屬于典型結構,而它在商品買賣的話語互動中卻頻繁出現。這也說明,研究話語互動對應結構的規律性,有利于找尋不同機構話語的區別性特征。

6 結束語

研究表明,盡管偵查訊問話語和法庭審判話語都是在司法環境中的機構性互動,但是在微觀互動結構特征方面卻同異共存。相同處:在偵查訊問話語中I-R 2步結構是典型結構,數量最多;I-R-Ii-Ri重復結構同樣發揮著沖突指示器的作用;在商品買賣互動中常見的嵌入式結構在二者中均較為少見。相異處:在法庭審判中不是區別性特征的I-R-F 3步結構,在偵查訊問中發揮著強大的語用功能,屬于典型結構;而屬于法庭刑事審判話語互動典型特征的I-R-Fi-Fii 4步結構在偵查訊問話語中卻與3步結構沒有本質區別。而偵查訊問的參與者單一,只有偵查員和犯罪嫌疑人,并且目的關系明確,但是其互動話語依然表現出復雜的結構特征。這與案件性質、作案經過的復雜程度、訊問階段、偵查員掌握的案件事實信息量、偵查員的個性以及訊問策略、犯罪嫌疑人的個性及其背景等因素關系密切。另外,在將伯明翰學派的課堂話語分析模式運用于其他類型的機構話語分析時,必須修正和拓展。

總之,分析話語的對應結構,有利于認清不同話語之間的區別性互動結構特征。

注釋

①我們按照會話分析的轉寫規則(廖美珍2003a:46)對語料庫中的語料進行詳細嚴格的轉寫。║表重疊,▲表打斷,┸表修正。

廖美珍.法庭問答及其互動研究[M].北京:法律出版社,2003a.

廖美珍.中國法庭互動話語對應結構研究[J].語言科學,2003b(5).

謝佑平.刑事訴訟法學[M].上海:復旦大學出版社,2002.

Coulthard,M.An Introduction to Discourse Analysis[M].London:Longman,1977/1985.

Coulthard,M.& Brazil,D.Exchange Structure [A].In Coulthard,M.Advances in Spoken Discourse Analysis[C].London:Routledge,1992.

Frankel,R.M.From Sentence to Sequence:Understanding the Medical Encounter Through Micro-interactional A-nalysis[J].Discourse Processes,1984(7).

Shuy,R.The Language of Confession,Interrogation,and Deception[M].Sage Publications,1998.

Sinclair,J.& Coulthard,M.Towards an Analysis of Discourse:the English Used by Teachers and Pupils[M].London:Oxford University Press,1975.

Stubbs,M.Discourse Analysis[M].Oxford:Basil Blackwell,1983.