從“三元關(guān)系”解析語言學(xué)與哲學(xué)的相互影響

周 頻

(上海外國語大學(xué),上海200083)

1 引言:問題的緣起

近年來,外語學(xué)界成立了中西語言哲學(xué)研究會,旨在“從語言哲學(xué)這營養(yǎng)中,發(fā)掘出全新的研究方向……用新的方向和新的解答方式來引領(lǐng)新的語言研究和發(fā)展”(錢冠連2009:8)。關(guān)于語言學(xué)與語言哲學(xué)的關(guān)系,錢冠連先生提出“營養(yǎng)缽說”或“搖籃說”:“(西方)語言哲學(xué)與語言研究的關(guān)系,就像營養(yǎng)缽對缽中的小苗的關(guān)系,也像搖籃對搖籃中的嬰兒的關(guān)系。(錢冠連2009:8)”王寅則提出“合流說”和“新增長點論”(王寅2008)。

依照錢先生的觀點,很多語言學(xué)理論都與語言哲學(xué)存在淵源關(guān)系。然而,是否語言哲學(xué)就是產(chǎn)生語言學(xué)理論的活水源頭或蘊藏著語言學(xué)理論的寶藏,等待我們?nèi)ネ诰蚰?如果是這樣,為何西方哲學(xué)家,比如Quine,Carnap,Katz和Fodor等,卻反其道而行之,要從語言科學(xué)中尋找解決哲學(xué)問題的手段呢?為何哲學(xué)家們還專門探討“為何語言對哲學(xué)重要”(Hacking 1975),“語言學(xué)對哲學(xué)有益處嗎”(Vendler 2003)等問題呢?究竟語言學(xué)與(語言)哲學(xué)是誰被誰所用?它們之間到底是怎樣的關(guān)系?為何要實現(xiàn)二者合流?其背后的學(xué)理何在?我認為,這些問題必須得到澄清。本文將嘗試回答這些問題。

2 語言學(xué)與哲學(xué)關(guān)系的研究現(xiàn)狀

基于對國內(nèi)相關(guān)文獻的初步梳理,相關(guān)研究路徑大致可以分為5類:(1)追溯語言學(xué)理論與哲學(xué)的歷史淵源(陳保亞1997;徐海銘 程金生1998);(2)闡述和厘清二者的相互影響(潘文國 2004,2008;楊生平 2007;倪梁康2007;周建設(shè)2002;蔡曙山2001,2006;江怡 2007;陳嘉映2003等);(3)論證哲學(xué)對語言研究的啟示和利用價值(錢冠連2008,2009);(4)從哲學(xué)角度研究語言問題(王寅2008,王愛華2008,梁瑞清2007);(5)通過語言分析探討哲學(xué)問題(李洪儒 2005,2007,2009;劉利民 2007;杜世洪2007)。

從國內(nèi)的研究情況看,依側(cè)重點的不同,語言學(xué)與哲學(xué)的結(jié)合其實分為(4)與(5)兩種路徑。潘文國將之區(qū)分為語言哲學(xué)和哲學(xué)語言學(xué),“前者是從語言的角度研究哲學(xué),關(guān)心的是哲學(xué),要解決的是西方哲學(xué)的本體問題,語言只具有方法論的意義。而后者是從哲學(xué)的角度研究語言學(xué),要解決的是語言學(xué)的問題,語言在其中具有本體論的意義”(潘文國2006:111)。吳剛指出,“專業(yè)哲學(xué)家研究語言的目的主要是研究有關(guān)哲學(xué)問題;語言學(xué)家探討有關(guān)語言的哲學(xué)問題主要是為語言學(xué)研究尋找某種哲學(xué)方面的基礎(chǔ),同時也想通過語言學(xué)的研究為哲學(xué)問題的解決做出貢獻”(吳剛2005:53)。但他又認為哲學(xué)和語言學(xué)之間相互影響,甚至難分彼此。不過,我認為哲學(xué)家與語言學(xué)家的工作并不是不分彼此的,因為無論是哲學(xué)家研究哲學(xué)還是語言學(xué)家研究哲學(xué),都是在研究哲學(xué)而不是語言學(xué)。但具備哲學(xué)素養(yǎng)的語言學(xué)家,比如Chomsky,Lakoff&Johnson(簡稱L&J)等在研究語言問題時,往往具有更好的直覺,能找到更有價值的研究問題。

Vendler專門探討語言學(xué)究竟能否以及在何種意義上有助于哲學(xué)探索的問題。他認為,通常所說的語言哲學(xué)(the philosophy of language),應(yīng)該區(qū)分為三個不同概念:(1)語言學(xué)哲學(xué)(philosophy of linguistics),是對意義、同義詞、釋義、句法、翻譯等語言共相進行哲學(xué)思考,對語言學(xué)理論的邏輯地位和驗證方法進行研究,因此語言學(xué)哲學(xué)是科學(xué)哲學(xué)的一個特殊分支,與物理學(xué)哲學(xué)、心理學(xué)哲學(xué)并列;(2)語言概念哲學(xué)(linguistic philosophy),包括基于自然語言或人工語言的結(jié)構(gòu)和功能的任何一種概念研究。比如亞里士多德關(guān)于存在(being)的哲學(xué)思考,羅素的限定摹狀詞理論,賴爾關(guān)于心智概念的著作,都屬這類研究;(3)語言哲學(xué)(philosophy of language),是除上述之外關(guān)于語言本質(zhì)、語言與實在的關(guān)系等包含哲學(xué)性質(zhì)的論著,如Whorf的《語言、思維和實在》,或許還有Wittgenstein的《邏輯哲學(xué)論》,應(yīng)屬此范疇(Vendler 2003:8—10)。Vendler認為他的研究屬于第(2)類。

語言學(xué)是如何影響哲學(xué)的?語言為何對哲學(xué)研究重要?Hacking說,“語言之所以對哲學(xué)遠比對動物學(xué)更重要的一個原因在于,哲學(xué)家考慮我們普通的思維和論證方式往往不是產(chǎn)生清晰的和令人滿意的技術(shù)語言,卻常導(dǎo)致歧義、模糊、矛盾和悖論”(Hacking 1975:5)。他認為,一些語言哲學(xué)家沉迷于意義理論,一方面為了給詞義劃清界限,消除混亂和歧義;另一方面將母語中隱含的概念明晰化,以避免概念陷阱。但這些工作只是語言學(xué)對于哲學(xué)探索作出的次要貢獻(Hacking 1975:7)。基于案例分析,他認為語言研究對哲學(xué)的影響經(jīng)歷了三個發(fā)展階段:(1)觀念時期(the heyday of ideas),(2)意義時期(the heyday of meaning),(3)語句時期(the heyday of sentences)。語言對哲學(xué)研究至關(guān)重要的主要原因,在于語言在知識產(chǎn)生或生產(chǎn)中所扮演的角色。具體來說,隨著人類認識的發(fā)展,知識的性質(zhì)也在發(fā)生改變,當今哲學(xué)是知識概念演變的結(jié)果。古希臘時期,人們認為知識就是對第一原理的證明,關(guān)于事物原因的知識來自對事物本質(zhì)的發(fā)現(xiàn)。觀念時期,知識則被視為個人(或通過經(jīng)驗作用于笛卡爾的“自我”[ego])在頭腦中形成的對實在的觀念,這種觀念又反作用于經(jīng)驗,如此循環(huán)往復(fù)。觀念的呈現(xiàn)方式是心理語篇(mental discourse)。意義時期,F(xiàn)rege提出的意義(Sinn)具有客觀性或公共性,指人類代代相傳的共同知識。他認為意義才是信念和知識的承載,意義使得公共語篇(public discourse)成為可能。現(xiàn)代知識具有語句性質(zhì),因為現(xiàn)代的知識主要表現(xiàn)為理論。所謂理論,是“解釋一組事實或現(xiàn)象的觀念或陳述的圖式或系統(tǒng)”(Hacking 1975:160),因而理論其實是一組系統(tǒng)的陳述或語句。以語句方式呈現(xiàn)的理論知識不屬于個人,而是以期刊、圖書、電子文本等方式發(fā)表而成為公共的、客觀的知識,屬于Popper所謂的“第三世界”自治的領(lǐng)域。總之,Hacking認為,當今語言對哲學(xué)的重要性就如同觀念對17世紀的哲學(xué)的重要性一樣,那時的觀念與今天的語句都作為認識主體與認識對象之間的中介。而當Popper把知識看成獨立于認識主體的自治語篇時,認識主體被消解,知識就完全成為公共的、客觀的、語句性的,因而語言對哲學(xué)就顯得愈發(fā)重要了。

關(guān)于語言學(xué)對哲學(xué)的影響和促進,Katz認為,20世紀西方哲學(xué)的第二次語言轉(zhuǎn)向的主要特點,是哲學(xué)家開始應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)語言學(xué)理論解決哲學(xué)問題。Quine是第一個將語言科學(xué)用于解決哲學(xué)中的語言問題的英美哲學(xué)家,為后來的哲學(xué)家樹立了榜樣。在《語言學(xué)中的意義問題》和《經(jīng)驗主義的兩個教條》等論著中,他審察當時的語言學(xué),并在評論分析性和同義性的問題時,采用結(jié)構(gòu)主義語言學(xué)的替換原則。Carnap和其他邏輯經(jīng)驗主義者試圖建立形式句法和語義系統(tǒng),但由于這些理論對自然語言無能為力,只有依靠當時的句法學(xué)理論,進而解決自然語言的語法問題。Fodor和Katz都認為,哲學(xué)家區(qū)分有無意義以及揭示自然語言邏輯結(jié)構(gòu)時遇到的困難,只有用語言學(xué)的精密理論才能完成。在自然語言的語義理論方面,一般有兩種不同的區(qū)分和解釋語義概念的研究進路:意義理論和指稱理論。它們分別對應(yīng)于哲學(xué)和邏輯學(xué)中的語義概念,都得益于語言學(xué)的研究成果。意義理論有兩種建構(gòu)語義概念的理論定義方法(直接依據(jù)句法和音系概念定義,利用句法和音系建構(gòu)語義概念的理論定義),從而為自然語言表達式提供表征手段。不過,這是用Carnap的意義公設(shè)來陳述語義事實。在指稱理論方面,主要可以基于Montague的理論,用模型理論方法解釋自然語言的外延結(jié)構(gòu)。當然,最有說服力的還是Chomsky的理論對哲學(xué)問題的解釋。轉(zhuǎn)換生成語法和語言學(xué)習(xí)天賦論是用現(xiàn)代科學(xué)的語言學(xué)理論復(fù)活天賦知識的理性主義立場(Katz 1985a)。可見,語言科學(xué)的發(fā)展推動和促進了哲學(xué)問題的解決與深化。

相反,哲學(xué)也深刻地影響著語言學(xué)的發(fā)展。L&J指出,“當今的語言學(xué)是一門飽含哲學(xué)的學(xué)科。許多語言學(xué)理論的創(chuàng)立者和最著名的實踐家們都在日常語言哲學(xué)、形式主義哲學(xué)、形式邏輯或這些哲學(xué)的各種結(jié)合中受過訓(xùn)練。很多其他語言學(xué)家通過自己的大學(xué)訓(xùn)練,吸收不同研究傳統(tǒng)中重要的哲學(xué)假定”(L&J 1999:469)。

3 語言學(xué)與哲學(xué):個別與一般的關(guān)系

關(guān)于語言學(xué)與哲學(xué)的關(guān)系,有兩種不同的觀點。一種觀點認為,它們是個別和一般的關(guān)系,既相互區(qū)別又互相聯(lián)系。區(qū)別在于:哲學(xué)是一種系統(tǒng)的世界觀與方法論,它以整個世界為研究對象,揭示其中的一般規(guī)律(楊生平2007);而語言學(xué)的研究對象是語言,用經(jīng)驗科學(xué)方法研究人類語言的本質(zhì)和普遍規(guī)律。聯(lián)系在于:哲學(xué)為語言學(xué)提供認識論和方法論指導(dǎo),語言學(xué)反作用于哲學(xué),影響或改變哲學(xué)。另一種觀點認為,語言學(xué)是經(jīng)驗科學(xué),其結(jié)論是經(jīng)驗概括,表述偶然事實。哲學(xué)活動在先天真理領(lǐng)域,哲學(xué)命題不是經(jīng)驗性概括,也不能由經(jīng)驗性概括支持;即便基于某一特定自然語言得出的經(jīng)驗證據(jù),也無法達到普遍性的哲學(xué)結(jié)論。楊生平持前一種觀點:“哲學(xué)相信具體科學(xué)但又超越具體科學(xué),它不滿足于具體科學(xué)對世界部分問題的思考,但又相信并依賴于具體科學(xué),一旦具體科學(xué)發(fā)現(xiàn)證偽了某種哲學(xué)理論,哲學(xué)又會在事實與理性推理的基礎(chǔ)之上重新尋求世界的規(guī)律。”“哲學(xué)不同于具體科學(xué)的特點使它成為具體科學(xué)研究的基礎(chǔ),具體科學(xué)若用哲學(xué)的方式去思考,必能深化其研究。語言學(xué)與哲學(xué)的關(guān)系也是個別與一般的關(guān)系,哲學(xué)對它的研究也有指導(dǎo)意義。”(楊生平2007:11)

Vendler駁斥第二種觀點。他的辯護是將語言類比為象棋,因為語言和象棋都是規(guī)則性活動或者規(guī)范性活動。他認為,語言學(xué)家就好比通過觀棋來總結(jié)象棋游戲規(guī)則的人。語言學(xué)雖然是經(jīng)驗性描述,但對規(guī)范性活動的經(jīng)驗研究有別于對純自然活動的觀察和概括。語言學(xué)家所關(guān)注的不僅是對弈者在做什么,而且是他們對這門游戲都知道什么。與象棋相比,語言中的先天真理有很多更難掌握,因為很多規(guī)則還未被陳述,有些先天真理又離這些規(guī)則很遙遠。語言結(jié)構(gòu)包含的某些先天真理對于講母語的人仍然隱而不彰,只有語言學(xué)家才能發(fā)現(xiàn)關(guān)于語言的某些真理。語言學(xué)家是專門為語言編碼的人,哲學(xué)家應(yīng)該歡迎語言學(xué)家為他提供幫助。哲學(xué)家使用語言學(xué)家的成果,但他得出的結(jié)論是哲學(xué)結(jié)論,而非語言學(xué)結(jié)論。

我也贊同第一種觀點。一方面,哲學(xué)家須要利用語言學(xué)的經(jīng)驗性證據(jù)論證自己的觀點或證偽他人的論點;另一方面,語言學(xué)家的工作如同用顯微鏡對語言進行系統(tǒng)、仔細地分析。具備哲學(xué)素養(yǎng)的語言學(xué)家能更好地把握方向,在紛繁的語言現(xiàn)象中不至迷失在瑣碎的問題中,而是能找到有重大價值的研究問題。從這個意義上說,哲學(xué)應(yīng)當內(nèi)化為語言學(xué)家的宏觀思維素質(zhì),使他們在選擇研究方向、解決具體問題時,具有更高遠的眼光、更深刻的洞察力和更敏銳的直覺。

然而,不同于其他學(xué)科,語言學(xué)與哲學(xué),尤其與認識論之間有著更加特殊的關(guān)系。原因有二:一是語言與思維或人的認識能力密不可分;二是語義學(xué)旨在研究語言符號與外部現(xiàn)實的關(guān)系,而語義問題離不開人對意義的理解,這必然涉及語言與思維或心智的關(guān)系。因此,語言學(xué)與認識論交織、滲透的原因在于,無論是研究語義問題還是認識論,都繞不開三元關(guān)系。下面,我們將在三元關(guān)系框架內(nèi)解析語言學(xué)與哲學(xué)的關(guān)系。

4 語言學(xué)與認識論:三元關(guān)系中的相互影響

4.1 語言本體論與語言學(xué)理論

在西方哲學(xué)史上,有關(guān)本體論的理論有唯名論、概念論和實在論。語言本體論的唯名論、概念論和實在論分別把語言的本質(zhì)看成物理實在、心理實在和抽象客體。

Bloomfield的結(jié)構(gòu)主義語言理論屬于唯名論。他認為語言實在體現(xiàn)在話語的物理聲音中。為了反對19世紀語言學(xué)中的心理主義,使語言學(xué)真正成為一門科學(xué),他接受當時的新實證主義的科學(xué)觀,反對觀念論者把語法看成心理實在的理論。主張唯名論的語言學(xué)家還有Harris和Quine等。他們將主要精力用于言語資料的搜集和整理上,在分析語料的基礎(chǔ)上概括、歸納語法規(guī)則。然而,由于這種語言觀認為語言是外在于心智和大腦的機制,無法正確解釋人類語言的習(xí)得過程,一些語言學(xué)家開始轉(zhuǎn)向內(nèi)在,把語言看成一種心理實在,主張概念論。

洪堡特、Sapir,Whorf和Jakobson等屬于早期概念論或觀念論的語言學(xué)家,F(xiàn)odor,Chomsky和L&J等屬于現(xiàn)代觀念論者。洪堡特說,“語言就其真實的本質(zhì)來看,是某種連續(xù)的、每時每刻都在向前發(fā)展的事物。即使將語言記錄成文字,也只能使它不完善地、木乃伊式地保存下來,而這種文字作品以后仍需要人們重新具體化為生動的言語。語言絕不是產(chǎn)品,而是一種創(chuàng)造活動。因此,語言的真正定義只能是發(fā)生學(xué)的定義。語言實際上是精神不斷重復(fù)的活動,它使分節(jié)音得以成為思想的表達”(洪堡特2002:56)。Sapir認為,“語言中的音位不僅僅是像有些語言學(xué)家所感覺的那樣,是從事抽象的語言學(xué)討論的相當有用的概念,而確實是一種心理實在”(Sapir 1985:55—56)。贊同這一主張的還有布拉格學(xué)派的Jakobson等人。Chomsky從當代認知心理學(xué)的理論基礎(chǔ)出發(fā),認為語言知識的本質(zhì)在于人類的心智/大腦中存在一套語言認知系統(tǒng),表現(xiàn)為某種數(shù)量有限的原則體系。一旦擁有這一系統(tǒng),人們就能產(chǎn)生和理解數(shù)量無限的新的語言表達式。他認為語言學(xué)屬于認知心理學(xué),最終屬于人類生理學(xué)。(Chomsky 1985)L&J認為,認知語言學(xué)的產(chǎn)生得益于認知科學(xué)和腦科學(xué)的發(fā)展,可以通過研究心智的概念結(jié)構(gòu)和認知機制揭示語言的本質(zhì)(L&J 1999)。

Katz主張實在論語言觀:“語句既不是存在于物理空間中的聲波或墨跡,也不是此一時彼一時出現(xiàn)的或以心理事件和狀態(tài)呈現(xiàn)的主觀性的東西。語句是抽象和客觀的實體,只有通過直覺和理性而不是感覺和歸納發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)”(Katz 1985b:173—174)。

然而,確定特定語言學(xué)理論的本體論只能界定其學(xué)科性質(zhì),而無法說明語言學(xué)與哲學(xué)互相影響的原因。在三元關(guān)系框架內(nèi)解釋二者的特殊關(guān)系,才能更好界定特定語言理論的學(xué)科性質(zhì)和本質(zhì)特征。

聯(lián)動的PLC、2套步進電機、1塊觸摸屏、1套鎖付機及相關(guān)的外圍機械組件構(gòu)成。PLC1為主控制器, 實現(xiàn)自動裝料、自動安裝螺絲等功能;PLC2為從站控制器,實現(xiàn)工作臺前后、左右移動到預(yù)訂安裝位置的功能。通過人機界面(觸摸屏)來實時查看系統(tǒng)工作狀態(tài),修改螺絲安裝位置等相關(guān)參數(shù)。

4.2 三元關(guān)系中的語義理論與認識論

對于三元關(guān)系,語言學(xué)家和哲學(xué)家一直見仁見智。我們認為,對三元關(guān)系的假定是建構(gòu)語義理論和認識論的基石。以建構(gòu)主義和體驗主義的語義觀和認識論為例,語義學(xué)和認識論中的三元關(guān)系呈現(xiàn)為:語義學(xué)研究語言與實在的關(guān)系,認識論研究心智與實在的關(guān)系,它們通過建構(gòu)主義的語義觀發(fā)生關(guān)聯(lián)。Sapir-Whorf的語言相對論和Halliday的建構(gòu)論語義觀都強調(diào)語言結(jié)構(gòu)或語法對思維或心智的塑造作用,認為語言結(jié)構(gòu)決定或建構(gòu)思維結(jié)構(gòu),從而產(chǎn)生不同的意義和知識。

相反,體驗哲學(xué)認為心智結(jié)構(gòu)決定語言結(jié)構(gòu)。心智本質(zhì)是體驗的,因而語言也是體驗的。心智能認識的實在也是體驗的實在(embodied reality)。

4.21 理想語言學(xué)派與真值語義學(xué)中的三元關(guān)系假定

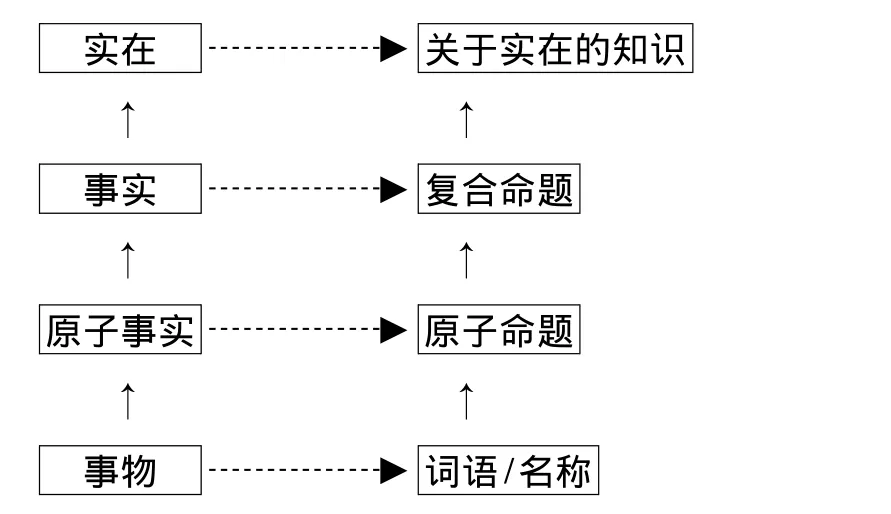

真值語義學(xué)的認識論基礎(chǔ)是理想語言學(xué)派的意義理論。該語義學(xué)主要關(guān)注語言符號,即詞和句與實在的關(guān)系,卻不理會或試圖排除語言使用者的心理因素。這是因為理想語言學(xué)派認為個人的感知心理不可靠,將認識論問題歸結(jié)為語言問題,試圖通過語言邏輯分析揭示思維和實在的結(jié)構(gòu)。該學(xué)派假定語言、心智和實在與邏輯同構(gòu),因而認為語言邏輯分析不僅能消解哲學(xué)中的假問題,還可以揭示世界和心智的邏輯結(jié)構(gòu)。這種同構(gòu)觀也稱為語言圖像論、邏輯原子論和表征論(representationalism)。它將語言看成一個表征系統(tǒng),語言與實在和思維是映射關(guān)系,語言和思維是對外部世界的內(nèi)部表征(包括錯誤表征)(Devitt&Sterelny 1999:137)。其特點如圖1所示。

圖1 邏輯原子論假定的語言與實在的映射關(guān)系

此外,真值語義理論還堅持語言與實在的還原論或組合論(compositionalism),即認為語言反映現(xiàn)實世界的方方面面。世界和語言可還原為其基本的組成成分,語言的基本成分與世界的基本成分是一一對應(yīng)或映射關(guān)系。早期Wittgenstein認為世界由事實組成,事實由事態(tài)或不可再分的原子事實或事態(tài)組成,原子事實表示事物之間最基本的關(guān)系。相應(yīng)地,語言中的復(fù)合命題、原子命題分別對應(yīng)于事實和原子事實。要分析原子命題,須要了解語言的更基本的單位——名稱(或思維對象)。名稱則對應(yīng)于實在中的簡單對象或事物。按照真值語義理論,一個命題的意義或真值取決于其組成成分的指稱的性質(zhì)以及該句子的句法結(jié)構(gòu) (Devitt&Sterelny 1999:11)。也就是說,句子意義是其組成部分的函項,一個命題的意義部分取決于其組成成分,部分則取決于其組成部分的組合方式(Devitt&Sterelry 1999:21)。

4.22 日常語言學(xué)派與語用學(xué)中的三元關(guān)系假定

從日常語言學(xué)派意義理論衍生出來的語用學(xué),則在語言與實在之間加入說話人的心理或意向因素。他們認為,人們使用語言往往不是為了判斷命題的真值,而是為了實施言語行為,實現(xiàn)說話人言語背后的意圖。因此,說話人的心理因素是不能排除的。不過,對話語意圖的理解和判斷不是基于個人的心理,而是社會規(guī)約,即強調(diào)社會、公共的心理,是社會交往中主體間應(yīng)該遵守的合作原則、禮貌原則、順應(yīng)原則或關(guān)聯(lián)原則等。

4.23 結(jié)構(gòu)主義的認識論與語義觀對三元關(guān)系的假定

Saussure的語義觀則完全排除心智和實在因素。他認為語言的意義取決于語言符號之間的聚合關(guān)系和組合關(guān)系。他把語言比喻為象棋游戲,正如每個棋子的作用不是孤立確定的,而是在整個象棋游戲規(guī)則中體現(xiàn)出來的一樣,一個詞語的意義也是通過與其他詞語的對比體現(xiàn)出來的。例如,“紅”的意義并不是通過指稱外部世界紅色的物體來確定,而是通過“紅”與“黑”、“黃”等詞語的區(qū)別得以確定的。然而,Devitt&Sterelny(簡稱D&S)批評結(jié)構(gòu)主義的認識論和語義觀:語言符號雖然與象棋游戲有類似之處,但存在本質(zhì)區(qū)別。人們使用語言不是為了玩語言游戲,而是用語言指稱外部世界,獲得關(guān)于外部世界的知識。因此,結(jié)構(gòu)主義語義理論雖然對理解意義有一定洞見,但因其摒棄語言與實在和心智的關(guān)系而沒有實際的意義,尤其對自然科學(xué)中的意義問題沒有解釋力。

4.24 建構(gòu)主義認識論和語義理論對三元關(guān)系的假定

當唯理論者和經(jīng)驗論者在為知識來自先天理性還是感覺經(jīng)驗而爭論不休時,懷疑論者對他們的觀點提出了質(zhì)疑。一方面,他們認為唯理論是有問題的,因為要獲得科學(xué)知識,經(jīng)驗必不可少;另一方面,他們也質(zhì)疑感覺經(jīng)驗本身,認為感知對心智不是透明的、所與的,而是心智加工的結(jié)果。因而心智難免受到感官和語言等中介的影響。我們關(guān)于實在的知識不可能是真理,而是心智建構(gòu)的結(jié)果。

D&S用“餅干—模子”隱喻描述康德關(guān)于心智、物自體和表象之間關(guān)系的本體論思想。面團代表物自體,它對于我們來說不可及,即獨立于廚師(人類)的心智。廚師用模子(概念)扣在面團上做出餅干,形成對心智可及的表象。所以康德認為,實在本身是不可知的,神秘的,我們所能認識的世界只是經(jīng)過心智和感知建構(gòu)的結(jié)果。

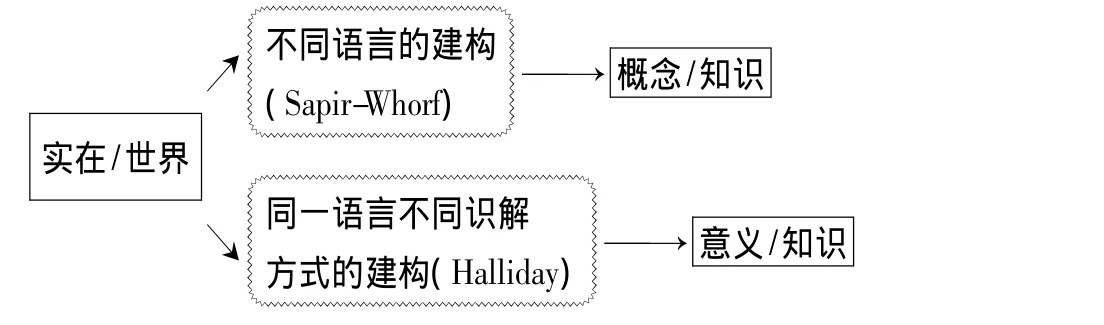

盡管康德認為實在不可及,但他認為人類具有一些普遍的、先驗的概念,比如因果、時間和歐幾里得空間概念等,所以康德并不是相對主義者。然而,“當今的反實在論總是只保留康德的物自體和強加概念(imposed concepts),卻遺漏掉他所強調(diào)的強加概念的普遍性。相反,他們認為不同語言、理論和世界觀會強加給認識的世界,這樣一種‘構(gòu)造世界’的觀點非常流行,也稱為‘建構(gòu)論’”(D&S 1999:248)。D&S認為Sapir-Whorf的語言相對論假說屬于建構(gòu)主義認識論。該假說認為所有知識,包括邏輯、數(shù)學(xué)和科學(xué)知識都由語言建構(gòu)。系統(tǒng)功能語言學(xué)也屬于建構(gòu)論語義觀。不同之處在于前者強調(diào)不同語言對心智的塑造,后者主要研究同一語言的不同措詞(wording)對意義的建構(gòu)。具體說,語言相對論認為心智的結(jié)構(gòu)受不同語言詞匯和語法結(jié)構(gòu)的塑造,操不同語言的民族對實在的認識不同。系統(tǒng)功能語言學(xué)研究人們在社會交往中使用不同的語言形式實現(xiàn)不同的社會功能,即用不同措詞表達不同意義。該學(xué)派基于建構(gòu)論,認為實在本身不可知,我們能認識的是經(jīng)過語言建構(gòu)的實在,也即Halliday的“實在就是我們的語言所說出來的樣子”(Halliday 2007:183)。這兩種語言理論對三元關(guān)系的假定如圖2所示。

圖2 Sapir-Whorf和Halliday對三元關(guān)系的假定

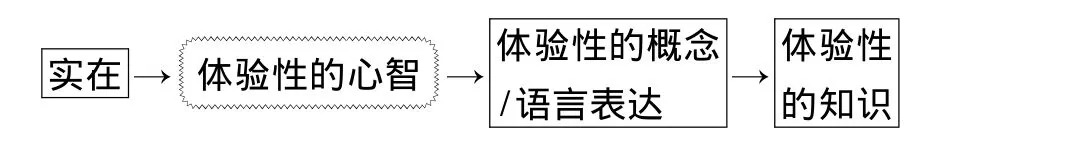

L&J聲稱體驗哲學(xué)不同于以往哲學(xué)理論,不是基于先驗思辨,而是以認知心理學(xué)和認知科學(xué)等經(jīng)驗科學(xué)的新發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ)提出的,并基于對日常語言的系統(tǒng)歸納,發(fā)現(xiàn)思維具有體驗性和想象性。體驗主義認識論認為所有知識都是體驗性和想象性的心智建構(gòu)。意義也是體驗的和想象的心智建構(gòu)的產(chǎn)物,其對三元關(guān)系的假定如圖3所示。

圖3 體驗哲學(xué)的認識論和語義觀對三元關(guān)系的假定

可見,由基于理想語言學(xué)派意義理論的真值語義學(xué)到基于日常語言學(xué)派意義理論的語用學(xué),到Saussure的結(jié)構(gòu)主義語義理論,再到基于建構(gòu)主義認識論的語言相對論、系統(tǒng)功能語言學(xué)和認知語義學(xué),語言學(xué)理論的演變和發(fā)展始終與認識論或知識論交織在一起,并且它們之間的互相影響和滲透都圍繞著三元關(guān)系展開。

5 結(jié)論與啟示

本文得出兩點結(jié)論:(1)從宏觀和微觀兩個層面看,語言學(xué)與哲學(xué)之間不是孕育和衍生關(guān)系,而是互相影響、促進和滲透的;(2)語言學(xué)與哲學(xué)的特殊關(guān)系應(yīng)在三元關(guān)系框架內(nèi)解釋。

另外,得到以下啟示:(1)由于對語言本質(zhì)的研究應(yīng)與心智和實在因素相結(jié)合,語言理論的建構(gòu)應(yīng)基于特定的認識論或以建立新的認識論為旨趣;(2)今后對語言學(xué)理論的批判和建構(gòu)有了一個更清晰的思維框架,即可以從其對三元關(guān)系的假定入手,審察現(xiàn)有理論的不足和適用范圍,從而為建立更加合理、更有解釋力的語言學(xué)理論奠定基礎(chǔ);(3)建構(gòu)語言理論除了需要語言學(xué)家具備哲學(xué)素養(yǎng),更需要與認知科學(xué)、心理學(xué)、人類學(xué)和腦科學(xué)等經(jīng)驗科學(xué)整合,使得建構(gòu)的語言理論不只是形而上學(xué)玄想,而是建立在經(jīng)驗科學(xué)證據(jù)基礎(chǔ)上的真正科學(xué)理論。

蔡曙山.論哲學(xué)的語言轉(zhuǎn)向及其意義[J].學(xué)術(shù)界,2001(1).

蔡曙山.論符號學(xué)三分法對語言哲學(xué)和語言邏輯的影響[J].北京大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2006(3).

陳保亞.二十世紀語言哲學(xué)的語言觀分析[J].哲學(xué)研究,1997(3).

陳嘉映.譯者導(dǎo)言[A].澤諾·萬德勒.哲學(xué)中的語言學(xué).北京:華夏出版社,2003.

杜世洪.假裝、連環(huán)假裝與“假裝假裝”——從奧斯汀和陳嘉映談起[J].自然辯證法通訊,2007(1).

洪堡特W.V.論人類語言結(jié)構(gòu)的差異及其對人類精神發(fā)展的影響[M].北京:商務(wù)印書館,2002.

江 怡.當代語言哲學(xué)研究:從語形到語義再到語用[J].外語學(xué)刊,2007(3).

李洪儒.試論語詞層級上的說話人形象——語言哲學(xué)系列探索之一[J].外語學(xué)刊,2005(5).

李洪儒.意見命題意向謂詞與命題的搭配——語言哲學(xué)系列探索之六[J].外語學(xué)刊,2007(4).

李洪儒.疑問話語間接意向的推斷——語言哲學(xué)系列探索(11)[J].外語學(xué)刊,2009(5).

梁瑞清.咖啡的芳香:論感覺經(jīng)驗的不可說性[D].廣東外語外貿(mào)大學(xué),2007.

劉利民.在語言中盤旋[M].成都:四川大學(xué)出版社,2007.

倪梁康.巴別塔之前與之后——語言哲學(xué)中的語言—哲學(xué)關(guān)系[J].世界哲學(xué),2007(4).

潘文國.語言哲學(xué)與哲學(xué)語言學(xué)[J].華東師范大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2004(3).

潘文國.哲學(xué)語言學(xué)——振興中國語言學(xué)的首要之務(wù)[J].華東師范大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2006(6).

潘文國.從哲學(xué)研究的語言轉(zhuǎn)向到語言研究的哲學(xué)轉(zhuǎn)向[J].外語學(xué)刊,2008(2).

錢冠連.西語哲在外語界的傳播與未來的發(fā)展[J].外語學(xué)刊,2008(2).

錢冠連.西方語言哲學(xué)是語言研究的營養(yǎng)缽[J].外語學(xué)刊,2009(4).

王愛華.明達語言維度觀及其哲學(xué)關(guān)照[D].廣東外語外貿(mào)大學(xué),2007.

王 寅.語言研究新增長點思考之四:后語言哲學(xué)探索[J].外語學(xué)刊,2008(4).

徐海銘程金生.喬姆斯基語言觀的哲學(xué)分析[J].外語教學(xué),1998(2).

楊生平.語言學(xué)、哲學(xué)、語言哲學(xué)及其關(guān)系[J].外語學(xué)刊,2007(3).

周建設(shè).語言研究的哲學(xué)視野[J].首都師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2002(2).

Bloomfield,L.Language or Ideas?[A].In Katz,J.The Philosophy of Linguistics[A].Oxford:Oxford University Press,1985.

Chomsky,N.Methodological Preliminaries[A].In Katz,J.The Philosophy of Linguistics[C].Oxford:Oxford University Press,1985.

Devitt,M.& Sterelny,K.Language and Reality[M].Oxford:Blackwell,1999.

Hacking,L.Why does Language Matter to Philosophy?[M].Cambridge:Cambridge University Press,1975.

Halliday,M.A.K.The Language of Science[M].北京:北京大學(xué)出版社,2007.

Katz,J.J.Introduction[A].In The Philosophy of Linguistics[C].Oxford:Oxford University Press,1985a.

Katz,J.J.An Outline of Platonist Grammar[A].In The Philosophy of Linguistics[C].Oxford:Oxford University Press,1985b.

Lakoff,G.& Johnson,M.Philosophy in the Flesh:The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought[M].New York:Basic Book,1999.

Sapir,E.The Psychological Reality of Phonemes[A].In Katz,J.The Philosophy of Linguistics[C].Oxford:Oxford University Press,1985.

Vendler,Z.Linguistics in Philosophy[M].北京:華夏出版社,2003.