外用治療白發(fā)中藥用藥特點(diǎn)分析

,,,, , ,指導(dǎo):

(南方醫(yī)科大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院,廣東 廣州 510515)

白發(fā)指頭發(fā)全部或部分變白,可分為先天性和后天性兩種。先天性白發(fā)往往有家族史,由遺傳因素所致;后天性白發(fā)有老年性白發(fā)和青少年、中年人所患的早年性白發(fā)兩種。筆者通過搜索相關(guān)文獻(xiàn),對祖國醫(yī)學(xué)中關(guān)于治療白發(fā)外用方劑的藥物進(jìn)行了收集整理和統(tǒng)計(jì),以期為治療白發(fā)的臨床用藥及研究提供參考。現(xiàn)就所采擷到的312首外用有效方劑進(jìn)行系統(tǒng)整理和統(tǒng)計(jì),分析如下。

1 材料與方法

1.1 材料 中國期刊全文數(shù)據(jù)庫近15年的文獻(xiàn),并查閱了近百種古今相關(guān)書籍。主要雜志:《中醫(yī)藥學(xué)報(bào)》、《陜西中醫(yī)》等;教材:《中藥學(xué)》;著作:《中醫(yī)皮膚美容方劑大全》、《圣濟(jì)總錄》等。

1.2 藥物分析方法 以《中藥學(xué)》教材[1]、《中國藥典》2005年版一部、《中華本草》中的藥物藥名、性味、歸經(jīng)、功效為依據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,若《中藥學(xué)》教材已收錄該藥,則以教材為標(biāo)準(zhǔn),若《中藥學(xué)》教材中沒有收錄該藥,則以《中國藥典》2005年版一部為標(biāo)準(zhǔn),若《中國藥典》2005年版一部中也未收錄該藥,則以《中華本草》為標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一藥名,并輸入藥物功效及性味歸經(jīng)。

2 結(jié)果

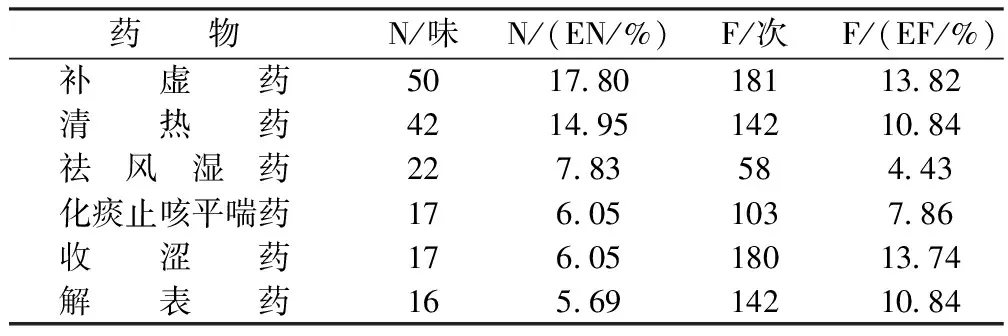

2.1 用藥概況 筆者對所采擷的308首有效治療白發(fā)的外用方劑中的中藥參照《中藥學(xué)》教材進(jìn)行了功效分類,將281味中藥分為補(bǔ)虛、清熱、活血化瘀、解表、利水滲濕、止血、祛風(fēng)濕、溫里、化痰止咳平喘、收澀等20類,表1中列出的是位于前6位的藥物。結(jié)果表明:補(bǔ)虛、清熱、祛風(fēng)濕、化痰止咳平喘、收澀、解表等6類藥物共計(jì)164味,占總味數(shù)的58.37%,其頻次和為806次,占總頻次的61.53%,可見臨床上外用治療白發(fā)的中藥以這6類藥物為主,見表1。

表1 按功效分類位于前6位的中藥

同時(shí)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在劑型上,外用散劑、膏劑最多見,308首方劑中,外用散劑見85首、膏劑見65首,分別占總方劑中的27.60%、21.10%。具體用法是將外用散劑水調(diào)涂于發(fā)或膏劑直接涂于發(fā)上,待藥干后洗凈頭發(fā)或者用布或荷葉或油紙裹一晚,次晨洗凈。藥物直接與頭發(fā)接觸。范廣倫[2]研究發(fā)現(xiàn)藥物分子能直接作用于頭皮的真皮層,改善頭皮新陳代謝,補(bǔ)充頭發(fā)所需的營養(yǎng),從而達(dá)到生發(fā)、黑發(fā)的效果。這對于臨床如何更好地運(yùn)用中藥外用治療白發(fā),如何提高療效有所提示。

總結(jié)表1及前文分析可以看出治療白發(fā)的中藥外用主要以扶正補(bǔ)虛(其中以補(bǔ)益肝腎為主,占20%)、清熱、祛風(fēng)除濕為原則。有文獻(xiàn)報(bào)道活血祛風(fēng)及滋補(bǔ)肝腎中藥有激活酪氨酸酶活性作用[3],而酪氨酸酶是黑色素生成的關(guān)鍵酶,黑頭發(fā)是由黑色素決定的[4]。

2.2 用藥規(guī)律分析

2.2.1 補(bǔ)虛藥及清熱藥的分類統(tǒng)計(jì) 為進(jìn)一步研究補(bǔ)虛藥及清熱藥在外用藥物治療白發(fā)過程中的具體運(yùn)用情況,筆者對這兩種功效藥物參照《中藥學(xué)》教材進(jìn)行了進(jìn)一步的分類統(tǒng)計(jì)。

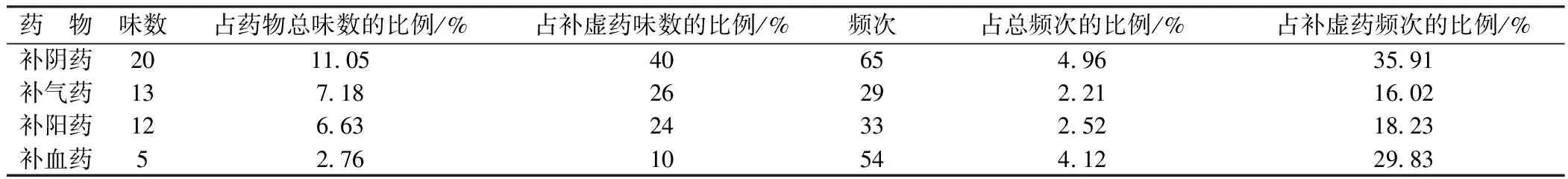

2.2.2 補(bǔ)虛藥分類統(tǒng)計(jì) 見表2,表3。

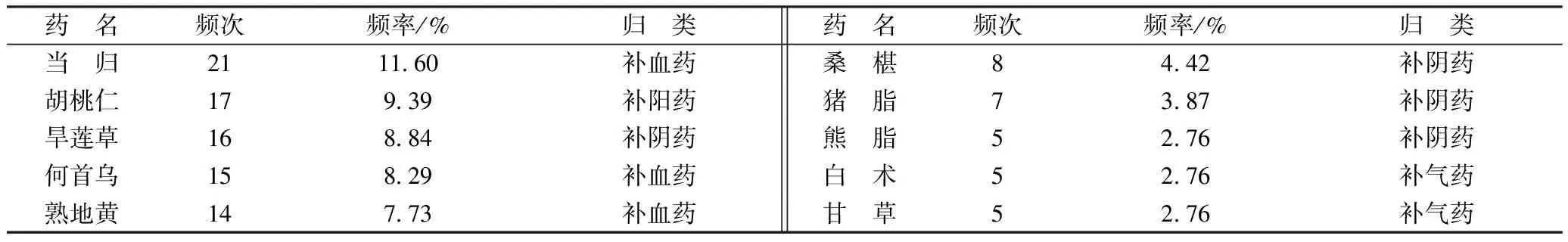

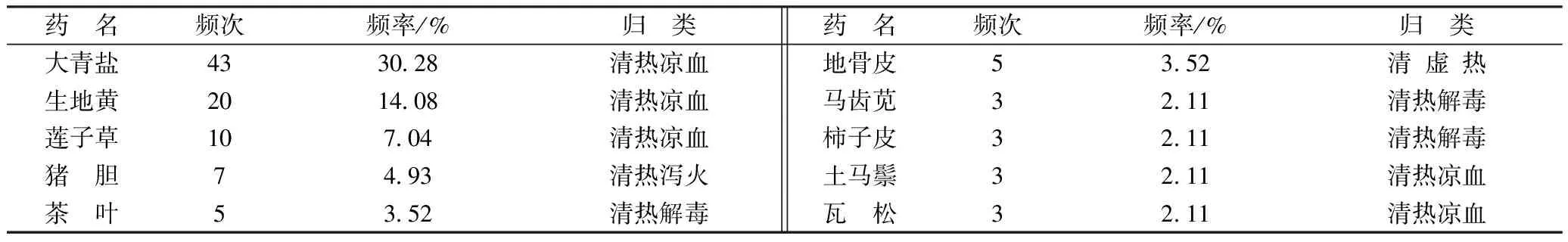

2.2.3 清熱藥分類統(tǒng)計(jì) 見表4,表5。

表2 補(bǔ)益藥的分類

表3 應(yīng)用頻次前10味補(bǔ)虛藥的頻次、頻率及歸類

表4 清熱藥的分類

表5 應(yīng)用頻次前10味清熱藥的頻次、頻率及歸類

2.3 藥物的性味歸經(jīng)特點(diǎn)[5]

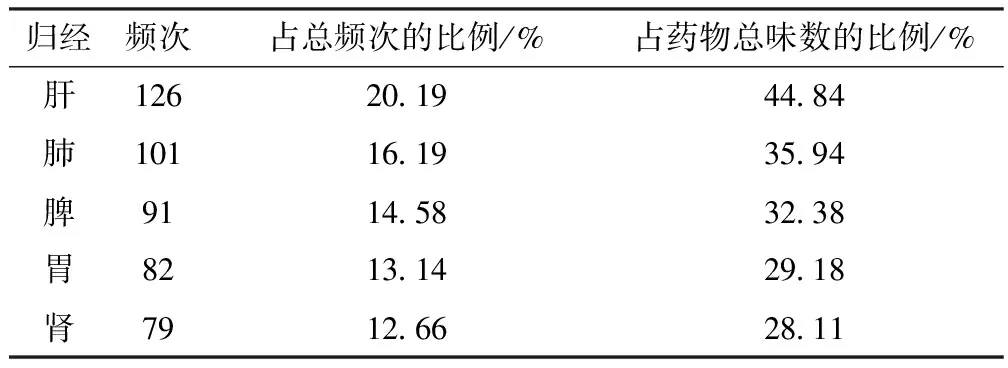

2.3.1 藥物的歸經(jīng)特點(diǎn) 見表6。

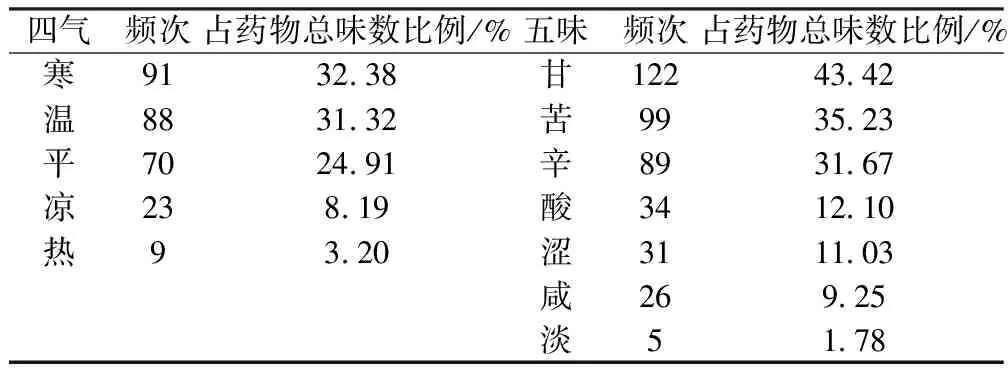

2.3.2 藥物的四氣五味歸類特點(diǎn) 見表7。

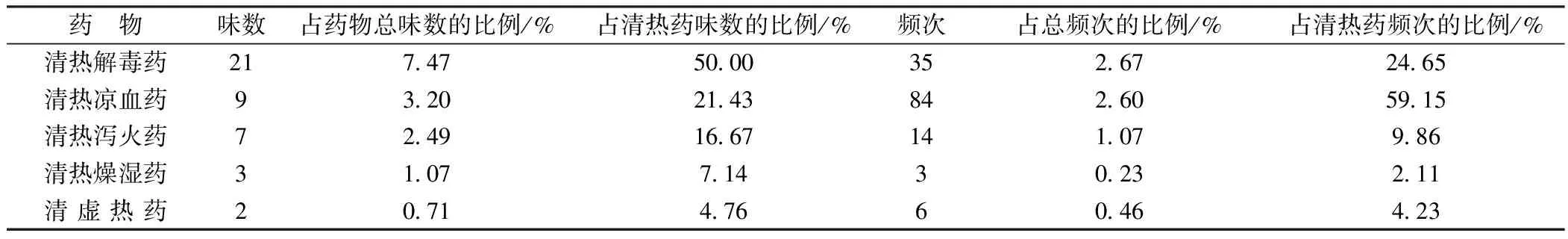

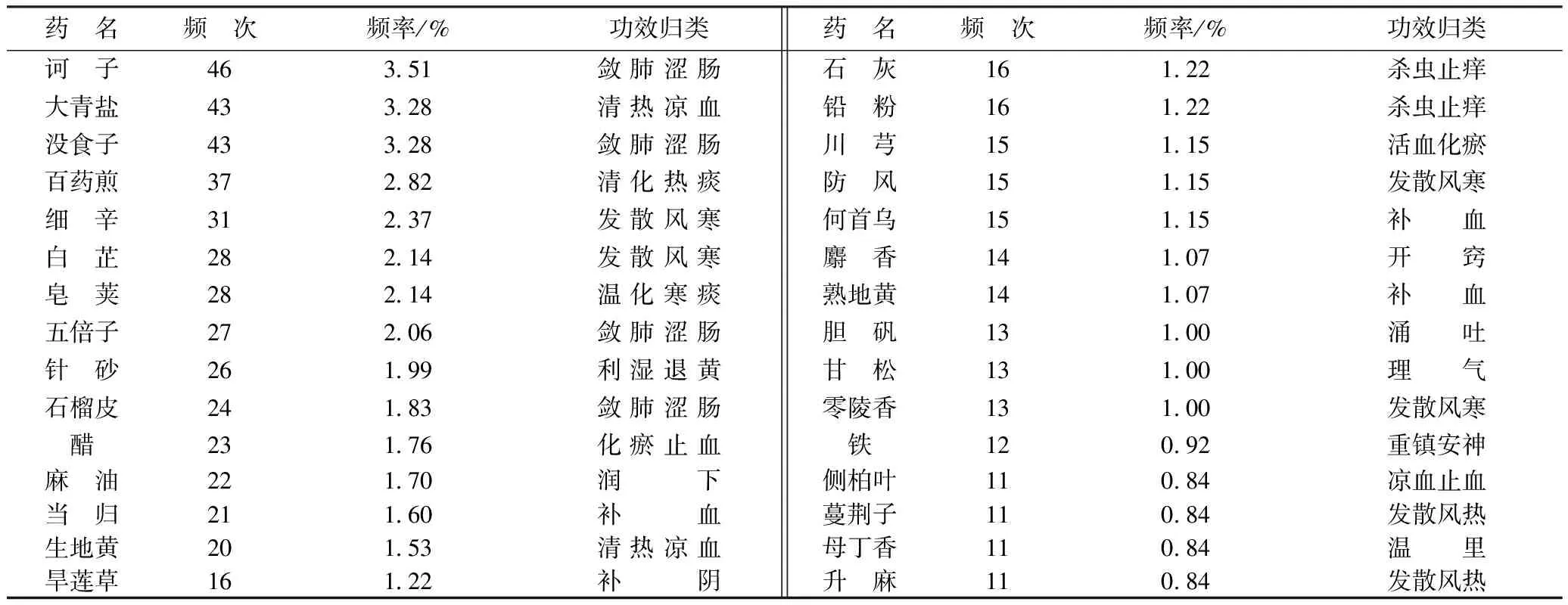

2.4 外用方中應(yīng)用頻次最高的30味中藥數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 見表8。

3 討論

表6 藥物歸經(jīng)情況統(tǒng)計(jì)

表7 藥物的四氣、五味歸類統(tǒng)計(jì)

表8 應(yīng)用頻次最高的30味中藥的頻次、頻率及功效歸類

結(jié)合表1~表5可以看出,本文281味中藥中以補(bǔ)虛藥類、清熱藥類及祛風(fēng)濕藥類為多,其中補(bǔ)虛藥中應(yīng)用頻次高的前10味藥為當(dāng)歸、胡桃仁、旱蓮草、何首烏、熟地黃、桑椹、豬脂、熊脂、白術(shù)、甘草,以補(bǔ)陰補(bǔ)血藥為主;清熱藥中應(yīng)用頻次高的前10味藥為大青鹽、生地黃、蓮子草、豬膽、茶葉、地骨皮、馬齒莧、柿子皮、土馬鬃、瓦松,以涼血藥為多,這從一定側(cè)面反映了陰血虧虛,血熱偏盛及風(fēng)濕在表可能為白發(fā)的主要病因病機(jī)。雖然281味藥物涉及的四氣五味及歸經(jīng)范圍較廣,然而統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),藥物氣味多以甘寒為主,輔以苦溫。甘寒有滋陰清熱、益陰涼血的作用;苦以瀉熱、燥濕、堅(jiān)陰,溫則祛風(fēng)、散寒、溫通經(jīng)絡(luò)。歸經(jīng)則以肝肺為主,而與脾胃腎相關(guān)。反映治療白發(fā)外用中藥多以補(bǔ)益肝腎為主,輔以祛邪,標(biāo)本兼顧,體現(xiàn)了中醫(yī)治病的整體觀念。

中醫(yī)認(rèn)為,白發(fā)多歸因于血熱偏盛:年輕人素體陽氣偏勝,火熱之邪易耗陰血,致血虛燥熱,毛發(fā)失養(yǎng)而致頭發(fā)早白;或因肝腎陰虛,精血不足,或氣血虧虛,毛發(fā)失其所養(yǎng)而變白;或因情志煩勞:精神緊張、憂愁焦慮過度傷心脾,或情志抑郁,肝氣不舒,木郁乘脾,致脾失健運(yùn),氣血運(yùn)化無源,或氣滯血瘀,發(fā)失所榮而令發(fā)早白[6],故古今中醫(yī)治療白發(fā)多喜用具補(bǔ)益陰血、清熱涼血、活血化瘀等功效的藥物。根據(jù)中藥藥性的歸經(jīng)理論,藥物對于人體某些臟腑、經(jīng)絡(luò)有著特殊的作用。白發(fā)主要涉及肝、腎、脾三臟,故歷代醫(yī)家多選用入肝、腎、脾等經(jīng)的藥物治療白發(fā)。筆者在對所收集的資料進(jìn)行整理分析和系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),祛風(fēng)濕藥在白發(fā)外治中的運(yùn)用也相當(dāng)廣泛,僅次于補(bǔ)虛藥和清熱藥,而在歸經(jīng)方面,歸肺經(jīng)的外用中藥僅次于歸肝經(jīng)的外用中藥,故筆者認(rèn)為白發(fā)的成因還應(yīng)重視風(fēng)邪的作用,風(fēng)濕之邪侵襲肺衛(wèi)導(dǎo)致營衛(wèi)失和,肺之宣發(fā)肅降功能失調(diào),使脾運(yùn)化之氣血無法到達(dá)頭部營養(yǎng)毛發(fā)而致毛發(fā)早白,此為白發(fā)發(fā)病外因之一。本研究提示,在治療白發(fā)時(shí)除了補(bǔ)益肝腎、清熱涼血外,還應(yīng)注意驅(qū)除風(fēng)濕和注重疾病的內(nèi)外因,針對疾病的具體病因進(jìn)行有針對性的綜合治療。

[1]黃兆勝.中藥學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2002:8.

[2]范廣倫.脫發(fā)白發(fā)的預(yù)防與治療[J].安徽科技,2007(9):55-56.

[3]胡捷,孫越,周萍英.口服中藥聯(lián)合自體表皮移植治療白癜風(fēng)療效觀察[J].中國皮膚性病學(xué)雜志,2001,15(1):18.

[4]蔣磊.頭發(fā)的顏色與黑色素[J].生物學(xué)通報(bào),1993,28(7):20.

[5]國家中醫(yī)藥管理局《中華本草》編委會.中華本草[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1998:98.

[6]付慶霞.白發(fā)病因與發(fā)病機(jī)理研究現(xiàn)狀[J].光明中醫(yī),2009,24(2):375-377.