2008年國外圖書館學情報學研究進展

孫 坦 (中國科學院國家科學圖書館 北京 100190)

黃國彬 (北京師范大學管理學院 北京 100875)

盛小平 (華南師范大學經濟與管理學院 廣東 廣州 510006)

金 瑛 劉 崢 陶 俊 (中國科學院國家科學圖書館 北京 100190)

1 學科研究發展概況

信息技術的飛速發展、信息資源類型的進一步多樣化、用戶信息需求的復雜化與專深化,給圖書情報服務帶來了各種新的挑戰,也提供了各種發展契機。特別是隨著被稱為下一代因特網計算和下一代數據中心——云計算(Cloud Computing)的出現,與數字化網絡化密切相關的圖書情報機構在開展資源建設與服務提供的過程中,將進一步實現由信息服務向知識服務的提升、由服務于科研之外向直接嵌入到科研過程的跨越。基于Web 2.0的新型學術交流機制的建立,跨界融合知識服務環境的構建與實現以及交互式智能化知識組織、檢索與發現技術的發展等,都將進一步促進圖書情報機構信息服務的分化與融合,并推動圖書館學情報學理論研究的發展。

2 2008年國外圖書館學情報學主要學術成果

2.1 知識管理

知識管理理論經過30多年的發展已經逐漸走向成熟。2008年,國外學者圍繞知識管理的研究主要涉及以下幾個方面。

2.1.1 知識管理基本理論研究

到目前為止,雖然人們對于知識管理的定義眾說紛紜,但是對于它的內涵已形成基本共識,研究重點也轉向知識管理的深層問題,如知識管理戰略、模式、文化、效率、影響因素和挑戰等方面。

Gao Fei等人指出,組織中知識管理的任務是管理知識工作者的活動,即為產品、服務和實踐過程創新管理靜態和動態的知識內容,判斷現有的組織系統化知識或創造新的組織系統化知識。知識管理并不僅僅是對顯性知識的記錄和操縱,還需要辨別出哪些是隱性知識,并通過實踐從這些知識中獲益[1]。Al-Shammari M建立了一種三層知識管理戰略框架:第一層是知識管理驅動者,包括市場自由化、技術進步和客戶喜好;第二層是知識管理流程,包括知識戰略化、知識獲取、知識組織、知識共享和使用;第三層是知識管理實施,包括知識管理購買活動、業務與技術的融合、數據源質量、項目優勢、基于流程的結構及共享理念[2]。良好的知識管理戰略能夠提高組織的知識創新能力,保持企業核心競爭力,有利于實現組織價值[2]。Faucher J P L等學者利用復雜性理論改進了傳統知識管理模式,提出一種新的知識認知系統——E2E(Existence to Enlightenment,存在到啟迪)模式,這種模式擴展了數據、信息、知識和智慧的層級關系,強調存在、數據、信息、知識、智慧和啟示之間的非線性關系[3]。Cheuk B W提出將意義建構(sense-making)理論引入組織的知識管理項目,可以達到理解用戶需求、設計基于Web的知識管理解決方案、建立實踐社區、衡量利益等目的[4]。Pitt M和Mac Vaugh J 開發了一種用于管理知識轉移的實踐機制和流程的綜合知識管理模型,指出有效的知識管理必須具備的條件是:①承認知識涉及多個組織層次的事實;②支持知識(隱性知識和顯性知識)的生產、獲取和交流;③可以容納正式和非正式特別是信息系統或信息技術的知識流程[5]。

Kimmerle J等人指出社會規范和社會特征這兩種社會心理可以影響組織的知識流程,特別是會影響知識共享和知識處理過程[6]。Mehta N認為不同戰略、技術和文化是直接影響企業知識管理項目成功與否的因素,并闡明知識管理戰略意圖、促進知識流創新和評估知識管理價值三方面能力對于企業成功實施知識管理是必不可少的[7]。Jafari M等人認為,知識工作者及其協作性、技術部署、學習型文化、扁平化結構、供應鏈整合、全面戰略和柔性組織是知識管理成功的7個關鍵因素。此外,人的因素、領導力、知識管理定位、價值創造的5個因素(包括人際網絡、社會資本、智力資本、技術資產和流程改造)等都是影響知識管理成功的因素[8]。Jennex M E指出,當前知識管理在文化、技術、組織和人員等方面還存在很多問題,這些問題深刻影響著知識的創造、獲取、轉移和使用[9]。Kalkan V D認為,知識管理面臨的主要挑戰包括:如何處理隱性知識、如何有效使用信息技術、如何適應文化差異性、如何重視人力資源的作用、如何發展新的組織架構及如何積極應對激烈的競爭[10]。組織只有正確面對和處理這些挑戰,才能提高知識管理的效率,在競爭中取得優勢。

2.1.2 知識管理系統研究

知識管理系統是收集、處理、分享組織全部知識和信息的系統,它在知識管理中起著核心作用。國外學者對此問題從基本理念、技術、多語種知識管理系統、評估幾方面進行了深入研究。

(1)知識管理系統理念 Probst K和Dempski K認為,知識管理系統已經從傳統的以文獻為中心向以用戶為中心轉變[11]。傳統知識管理系統集中于如何存儲和索引、如何建設和瀏覽文件等問題,忽視了用戶的作用。而隨著維基百科等Web2.0技術的應用,知識管理系統應該將用戶查詢和下載行為、用戶意見、用戶名譽和用戶社會關系等考慮在內。Khalifa M等人認為,組織的靈活性和創新性是知識管理系統的重要因素,知識管理系統應該側重于系統的適應性和靈活性,而非系統的使用次數[12]。Goel L和Mousavidin E發現,影響知識管理系統成功的因素主要有:①識別用戶、來源、知識及其相互聯系;②明確知識部門;③對用戶承諾并進行激勵;④高級管理人員的支持;⑤評估措施的恰當使用;⑥明確的目標和宗旨;⑦支持簡易知識的使用;⑧為知識獲取和使用設計工作流程[13]。

(2)知識管理系統技術 基于Web的協作式學習是知識管理的一個關鍵問題。Hester A指出,知識管理必須不斷努力克服知識共享和知識轉移的低效性、知識管理系統的低效性和知識獲取的困難性,而Wiki技術具有改進工作流程、改善交流與協作、促進知識共享的作用[14]。Sarker B K等人將心智圖(mind map)和本體(ontology)引入知識管理系統[15]。Penta A等人為圖像檢索建立了一種由圖形用戶界面、自動知識發現引擎、提問引擎和數據層構成的本體系統[16]。Zilli A等人設計了基于本體的知識管理系統的運行步驟和工具[17]。

(3)多語種知識管理系統 從廣義上說,多語種系統(multilingual system)包括多語種知識資源、多語種用戶反饋、多語種檢索、多語種本體等。O' Leary D E提出了一種由轉換(conversion)、內容(content)和聯系(connection)組成的多語種知識管理系統模型[18]。Segev A和Gal A提出了一種基于本體的多語種知識管理模型及克服語言障礙的4步程序:選擇、搜集、提取和采用[19]。

(4)知識管理系統評估 Poston R和Speier C指出,應該將評估方案(rating schemes)納入知識管理系統中,因為評估方案可指導將來用戶對內容的搜索,也可影響用戶的決策準確性[20]。Halawi L A等人提出了一種評估知識型組織知識管理系統的模型,這個模型由系統質量、知識質量、用戶滿意度、使用初衷、凈效益等內容組成[21]。Tseng S M提出了知識管理系統性能評估指標,分為知識管理戰略、知識管理計劃和知識管理計劃的實施3個方面,其中知識管理戰略包括外部分析能力和內部分析能力兩個指標,知識管理計劃包括目標設定、員工定位、知識管理系統設施等指標,知識管理計劃的實施包括員工義務和評估系統等指標,而且每個指標下還設定了眾多具體的條目來判斷知識管理系統的運行情況[22]。

2.1.3 知識管理技術

Mohamed M S指出,信息技術可以支持知識管理活動,但是新技術要與知識管理原則相結合才能滿足組織目標的要求,特別是應該利用知識管理原則加強信息技術基礎設施庫建設,并為信息技術基礎設施庫用戶、決策者和實施者設計比較完整的框架[23]。然而,Wild R等人認為,信息技術在知識管理中起何種作用還存在爭議,現在的研究不是高估就是低估了信息技術的作用,必須在兩種極端之間找到一個平衡點,因而提出了一個三層知識管理流程模型,以識別信息技術對知識管理實踐促進作用的有效性,該模型由知識管理生命周期、知識管理水平和知識管理目標組成[24]。

Lytras M等人討論了多種專門的知識管理技術,如知識管理建模技術、知識地圖、知識引擎、Web2.0、本體(ontology)、知識管理系統、跨組織網絡等的實踐應用[25]。De Man A P指出知識應該圍繞組織網絡進行流動,并通過知識的管理提高組織創新能力[26]。

數據挖掘是一種重要的知識發現工具。Wang Hai和Wang Shouhong提出了一種基于博客的知識共享系統模型,這個模型能夠為獲得有效的商業情報進行數據挖掘[27]。Rahman H指出,將數據挖掘技術應用于電子政務中,可以起到改善管理系統、提高技術安全性、改善社會服務等作用[28]。

Grimaldi M等人發現信息技術投資和企業業績之間的關系非常復雜且具有多樣性,這使評估信息技術對知識管理的影響十分困難[29]。為此,Grimaldi M等人提出了一種框架用來分析信息技術工具對信息管理和知識管理的適用性,它包括明確組織業績要求、確定技術和組織模式、評價相互依賴性和最終執行評估四部分[29]。

2.1.4 知識管理工具與知識管理績效評價

在知識管理工具的研究方面,Sarkar S等人開發了CollabDev知識共享工具,該平臺整合了應用知識的不同因素,將應用知識與源代碼相連,允許多個開發者進行網上合作開發[30]。Costa R A等人利用一種基于Web的社會網絡——A.M.I.G.O.S來幫助企業實現員工之間的知識交流[31]。Twietmeyer G A等人將樹狀圖(treemaps)引入知識管理,以提高知識檢索效率、決策效率與價值[32]。Chu S K W指出,Twiki既是一種強大的、靈活的、容易使用的企業Wiki技術,也是企業協作式平臺和知識管理工具,可以改善集體協作和工作質量,對知識管理尤其是知識創造、知識獲取、知識共享和知識轉移具有顯著影響[33]。而在知識管理績效評價方面,Eftekharzadeh R發現知識管理流程(知識共享、生產和存儲等)和知識管理績效間存在正相關關系[34]。因此,組織應該重視知識管理的績效評價。Campos L F B認為可以從圍繞既定范圍、關注基本概念、擴大學科間聯系、了解作者的意圖和背景、比較相關領域的概念和理論5個方面,評價知識管理模型是否適應組織發展水平[35]。Rasmussen H S和Haggerty N指出,知識評價(knowledge appraisal) 能夠反映組織中團隊或個人的知識價值與知識流程;知識評價實踐分類系統可在知識管理生命周期中發揮重要作用[36]。

2.2 數字學術交流

隨著網絡的發展,學術交流模式不斷地發生著變革,近20年圖書館學情報學領域的研究人員對學術交流予以了重點關注。

2008年美國研究圖書館學會(Association of Research Libraries,簡稱ARL)發起了關于新出版模式的調研,圖書館員通過對研究人員的結構性訪談來了解研究人員當前使用的出版模式,再有選擇性地通過對新出版模式管理者的訪談來了解新的出版模式。研究發現,傳統學術交流文化中與確認學術合法性相關的因素(如認證、同行評議和引用計量)對創新性網絡項目有著重要的影響。幾乎所有的資源都被訪談的研究人員建議加上同行評議或者編輯等監督機制。雖然一些純電子期刊開始嘗試開放同行評議的做法,但效果如何還有待進一步觀察。許多數字出版物的受眾面小,能獲得的收入也十分有限,并顯現出明顯的長尾現象。新的數字化資源要想獲得更大的影響還需要一定的時間,如樹立學術名聲所需要的時間、通過獲得高質量的內容來吸引固定用戶群所需要的時間等,甚至在所屬的學術交流中獲得一席之地也都需要時間。在一些新的出版模式案例中,多媒體和Web2.0的功能模糊了資源的類型,如有聲文章同行評議的評論、數據資料中的說明文檔。這些內容充分顯示了“混搭”的特色,使得研究人員必須重新思考對傳統內容分類的定義。所有新出版模式都面臨著持續性發展的問題,如開放獲取的網站,當訂閱付費成為了一種選擇,生存就變成了一種挑戰[37]。

除了對新出版模式的研究外,學者們對學術交流引起的圖書館變化也進行了探討。為推進學術交流的變革,圖書館做出了種種努力,包括策劃專門的項目、建立委員會、在機構中推動相應的活動。Ogburn J L分析了如何才能成功地推動學術交流的發展,定義了試圖改變學術信息交流的5個階段:意識、理解、責任、行動、改變,并進行了舉例說明[38]。當學術產出變成數字驅動后,關于同行評議的研究成果的傳播產生了巨大變化。網絡創造了前所未有的環境,讓學術產出能夠被立即廣泛地分享。研究人員、基金委員會和政策制定者意識到有機會能更快、更好地分享研究成果,同時檢索政策需要相應的調整,即從最初保護不知名作者的著作權轉變為考慮基金委員會資助研究需盡可能分享研究成果。面對不斷變化的檢索政策,Joseph H從公眾、圖書館、大學、研究者、市場等不同角度考察了目前的檢索政策和實踐,總結了檢索政策基本的共同點:公共檢索政策不但適用于公共基金支撐的科學研究,還適用于對一些出版物、論壇的研究;政策的制定者清楚地意識到公共檢索政策能起到杠桿的作用,并加快、加強他們對科研的投資;公共檢索政策能夠增加機構的透明性,進而加強公眾對其的監管等[39]。Allen B M從圖書館電子資源采訪的角度分析了學術交流出版模式的變化及其引起的采訪工作的發展趨勢,他認為,圖書館和大學應該采取相應的措施,如支撐開放獲取項目、建立機構倉儲庫,使學術成果能夠被更為開放、有效地分享[40]。

數字學術交流是基于信息技術的重要交流模式。美國研究圖書館協會于2008年11月發布了關于數字學術交流模式發展現狀的研究報告[37]。該報告以網上資源的學術性(scholarly)和原創性(original)為原則,通過調查問卷、電話訪談等形式統計了高校教師和學生運用數字學術資源的主要類型及使用比例:純電子期刊(E-Only Journals)占23%,數值數據庫占20%,綜合站點(Hubs)占17%,百科全書及詞典占12%,論壇占11%,博客占7%,綜述占5%,預印本與研究手稿(Working Papers)占5%;數字學術資源使用頻率表現為:每周使用占32%,每月使用占24%,每天使用占18%,不經常使用(Infrequently)占18%,需要時(As Needed)使用占7%,其他占1%[41]。同時,研究表明,數字學術交流革命正在所有學科中逐漸顯現,數字出版的影響經過幾年的發展正在逐漸擴大,目前已經形成了若干較有影響且學術內容十分豐富的電子出版資源[37]。但從綜合范圍來看,數字出版規模總體上偏小,且出版內容定位較為狹窄(Niche Resources),僅能夠滿足小范圍受眾的需求[37]。報告認為,建立可信度、提升資源質量對于數字出版的長遠發展至關重要,而數字出版的可持續化,特別是開放存取出版,則是其發展亟需面臨的重要挑戰[37]。

隨著開放存取運動的深入及學術交流的日益頻繁,學術交流(scholarly communication)網站與機構庫之間是否存在關系呢?美國羅格斯大學Jantz R C和Wilson M C圍繞上述問題選取ARL下的113個機構為樣本進行了調研,他們通過設置HaveIR(用于表示該機構提供了機構存儲庫網站)與HaveSC(表示該機構有學術交流網站)兩個參數進行統計,并對調研數據運用皮爾遜卡方檢驗,結果表明學術交流網站的出現與機構存儲庫二者之間并無明顯的關系[41]。Jantz R C同時研究了機構存儲庫的導航方式與學術交流之間的相互影響,機構存儲庫導航途徑越多,機構庫的推廣就越充分,相應的資源存取與利用率就會越高[41]。Jantz R C對63個建有機構存儲庫的導航途徑進行了統計,發現有40個大學圖書館的機構存儲庫在不同欄目中進行了導航設置,其導航設置途徑主要有以下幾種:學術交流頁面(Scholarly Communication Page)、教師(For Faculty)頁面、館藏與資源(Collections and Resources)頁面、圖書館主頁、服務頁面、重要新聞、關于圖書館和查找信息等[41]。

長期以來,自存儲是大學對機構存儲庫充實數字內容的方式之一,但是教師并未積極地提交他們的研究成果,這造成很多機構存儲庫的存儲內容十分匱乏。美國加州伯克利電子出版社Bankier J與Perciali I認為,自存儲不受教師青睞的原因之一是機構存儲庫僅作為機構內部存檔資源,教師的原創性成果不能在同行之間進行學術交流[42]。這與大學的首要核心任務是提高研究與學問,其次才是存檔內容的實質相違背。因此,依現有模式吸引教師通過自存儲實現資源存檔仍將十分困難。改變這一現狀的最好方式是將機構存儲庫的建設與大學傳授知識這一核心任務聯系起來,支持原創性研究成果的存儲與開放出版,實現數字學術交流。

Bankier J與Perciali I提出對機構存儲庫進行重新定位(rediscovery)的構想,重建機構存儲庫的功能范式:①讓機構存儲庫成為教師個人開放的學術資源陳列柜(showcase)。機構存儲庫一方面可充當學者創作、管理和共享他們學術成果的平臺;另一方面,可幫助學者導航各種開放存取出版資源,更好地理解Web2.0的功能與使用。②讓機構存儲庫成為出版同行評議雜志的平臺。機構存儲庫管理者可以通過建立同行評議機制,出版同行評議電子雜志,構建科學共同體。③讓機構存儲庫成為大學雜志出版的窗口。Bankier J統計得出目前約有70個機構庫的所屬機構運用伯克利數字出版平臺(Bepress)舉辦同行評議在線雜志。Bankier J認為,大學機構存儲庫可以舉辦商業領域不愿意涉足的特定小范圍的同行評議在線雜志。該類雜志定位的參考因素有:非商業領域、發展中的新興領域、突顯地方特色、行業實踐領域、專題論文[42]。大學通過舉辦這類同行評議在線雜志吸引學者運用機構存儲庫并鼓勵其出版原創性成果,以此改善機構存儲庫的自存儲存檔功能及缺乏原創性研究成果的狀況。

2.3 圖書館出版

圖書館出版主要是由圖書館機構牽頭舉辦的基于電子出版的服務。2008年,Hahn K L發表了《研究圖書館出版服務——大學出版的新選擇》一文,對ARL成員館的調查顯示,圖書館出版服務正在迅速發展[43]。截至2007年底,在給出有效回復的80家圖書館中,ARL約有44%的成員館正在發展或申請出版服務,另有21%的成員館計劃開展此項服務,尚未積極行動的成員館僅占36%[43]。從圖書館出版的類型來看,其出版種類多樣,但主要集中于主辦電子雜志。主辦雜志、會議論文(集)、專題論文的圖書館分別占開展圖書館出版業務成員館的88%、79%和71%[43]。圖書館出版的支撐平臺主要包括開源軟件,如開放雜志系統(Open Journal Systems,簡稱OJS)和DPubs等;商業化數字空間服務平臺,如伯克利電子出版社(Bepress)這兩大類。據伯克利電子出版社主席Bankier J G稱,Bepress數字空間平均每月新增5家電子雜志舉辦機構,截至2008年,有70余家圖書館選擇Bepress作為出版平臺舉辦同行評議雜志[44]。

圖書館出版的模式是該領域研究的熱點。Bankier J與Perciali I認為,圖書館應該建立以學科領域為中心的電子出版模式,以吸引更多的教師利用機構庫,發表原創性成果[42]。Xia Jingfeng則認為,圖書館出版以某一學科建立電子雜志,容易造成“內容水平低、受眾群體少”等問題[45]。這是因為單一的學科限制了大量讀者,若電子雜志不屬于核心期刊,則讀者會更少。由此,他認為宜建立以單一機構庫支撐、多種學科綜合的出版模式。Xia Jingfeng還認為,同行評議并非是學術雜志唯一提高質量的方式,可以借鑒日本Kiyo雜志采取以機構為中心的“準同行評議”模式,即讓該機構的高級研究員來評估他們所在機構的研究員和研究生的成果[45]。

2.4 科學計量學

2.4.1 期刊與機構評估研究

期刊影響因子(Impact Factor)是當今衡量雜志水平應用最廣泛的方法之一。Habibzadeh F等人提出在原影響因子的基礎上增加被引用雜志的聲望(prestige)來評價期刊的影響力,即對原影響因子根據雜志聲望進行加權以得出加權影響因子(Weighted Impact Factor)這一新舉措來綜合評價期刊,以改善現有的影響因子評價期刊方法存在的不足[46]。該理論通過比較被引用雜志與當前雜志聲望的高低來確定加權系數。

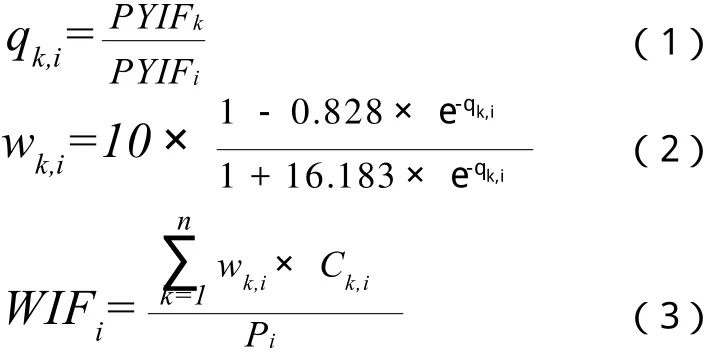

其原理是:

假設有n種雜志,某一雜志i記為Ji, 假設Jk引用Ji中的論文,Ck,i表示Jk過去兩年引用Ji的數量之和,Pi記為Ji在過去兩年發表的論文之和,那么,式(1)中PYIFi表示Ji前次測定的影響因子,qk,i表示Ji相對Jk的聲望;式(2)中wk,i是加權系數,可通過邏輯斯蒂函數求得;式(3)中WIFi是Ji的加權影響因子,即雜志i最終的影響因子WIFi是過去兩年引用Ji的所有文獻與加權系數的乘積之和與過去兩年Ji發表論文總數的比值。

較原影響因子的計算方法,這里主要增加了加權系數。這一思想使得那些相對聲望較高的雜志獲得更多的引用,而那些聲望不佳的雜志則加權系數較少,并逐漸面臨淘汰。事實上,由于雜志聲望的確定仍然依賴于影響因子,因此這一方法某種程度上強化了影響因子的作用,容易造成期刊的馬太效應。

評估科研機構是科學計量學中又一代表性研究活動。學術界對此主要有兩種思路:一是測量科技工作者的科研成果與引用率,通過評估他們的科研成果及其產生的社會影響間接反映科研機構的總體水平,如h指數的研究;二是通過測量科研機構的標志性成果、機構的產出總和及機構本身的社會影響等來反映科研機構的科學水平。上述評價都是從產出的角度來評價科研機構的,并不足以揭示科研機構的生產效率。

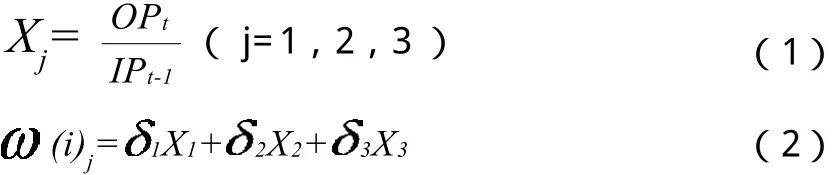

Coccia M為此提出標準多樣化模型4,它是對原標準多樣化模型1、2、3的改進[47]。該模型不僅能夠用于考察科研機構的產出,同時還可用于考察科研機構的投入(如財政投入、人力資源投入、科研儀器投入等),從而綜合評價科研機構的效率[47]。標準多樣化模型4又稱修正研究機構評估(REsearch Lab EValuation,簡稱RELEV)函數,Coccia M為了便于統計,將研究者和高級訪問學者作為機構的投入指標,將發表的SCI論文、非SCI論文和會議論文作為考察的投入產出指標,即:

式(1)中Xj表示科研機構j的平均生產率,OPt表示機構第t年的產出,IPt-1表示機構第t-1年的投入;式(2)中(i)表示科研機構i的科研實力,為標量賦值(scalar values)(不同的學科類型其標量賦值不同,這是標準多樣化4與標準多樣化3的差別),表示某種類型的產出與Xj的差[47]。

這種模型的優點是將科研機構的投入引入到評估體系,但也存在不足,表現在:(1)科研成果作為公共產品,其價值很難通過價格量化,因此通過計算投入產出比不能夠有效地衡量科研產出的價值;(2)大學或公共科研機構追求聲望最大化,它不同于商業活動的利潤(效率)最大化,聲望并不能簡單地通過投入與產出變量測得。當然,作為評價科研機構效率的輔助工具,這種方法具有一定的指導意義。

2.4.2 學科情報計量研究

印度學者Gupta B M和Dhawan S M運用從SCIE(SCI Expanded)獲取的1993-2001年物理學領域的數據,從研究體系、研究機構、提供的教育類型及博碩士科研成果(outturn)等方面對現階段印度物理學的研究狀況進行了計量研究[48]。研究比較了物理學基金與整個科學基金支持程度的變化,同時對涉及到的專業組織與物理學研究成果進行了分析。研究表明,印度的博碩士科研成果在1985-1997年間較1966-1984年間有所下降;物理學出版產量在過去9年平均每年的增長率為2.5%;印度優秀的物理學研究中心整體較少[48]。

Dastidar P G和Ramachandran S等人分析了南極科學1980-2004年這25年間的研究成果[49]。成果統計均來自SCI的961種雜志或文檔,共10 942條記錄(包括研究論文、通訊、綜述等)。研究表明,研究論文的數量較1980年增加了3倍,產生了13個新的研究方向;高達41%的科學產出是由美國和英國做出的,其次是澳大利亞和德國;英國南極調查(British Antarctic Survey,簡稱BAS)、德國極地與海洋研究所(Alfred Wegener)是南極科學領域重要的高產機構;《Polar Biology》雜志出版了多數南極科學領域的研究論文;《Nature and Science》是被引率最高的雜志。

2.5 信息組織模式與機制

2.5.1 信息組織體系的架構

信息組織體系的架構是信息組織中長期討論的熱點問題之一。2008年,研究人員重點討論了構建方法、構建時需要考慮的因素。

新加坡南洋理工大學信息學系采用從上至下的方法,以創建本機構信息學領域的知識組織體系為例,探討了專業知識組織體系的構建方法[50]。他們以杜威十進制分類法、信息科學分類法以及美國信息科學和技術學會、圖書館學和信息科學文摘及教育資源信息中心的三部敘詞表為基礎,構建了專業領域的知識組織體系[50]。研究結果發現:已有的分類法和敘詞表雖然有助于創建專業知識組織體系的學科屬性和結構,但是專業領域資源的組織還需要征詢專業領域人員對于組織目的、分面方式、覆蓋范圍等方面的意見;主要類目應根據機構利益、機構所擁有的資源和領域分類法共同確定;分類款目應根據機構的興趣從分類表中的術語、專業領域知識體系及敘詞表中選取;搭建完成的機構專業領域知識組織體系初稿需要再次征求咨詢機構人員的意見,與使用機構保持一致的創建原則,這有利于專業領域內容的組織和導航[50]。Rowley J和 Slack F提出了自助服務的信息展示臺的多維知識組織體系的構建方法,根據信息展示臺技術的發展,兼顧傳統服務和電子服務內容,從4個維度(即地點、用戶、任務和技術)來組織信息,下級類目是由上級的主要類目發展而來的。該方法能夠應用于所有的信息展示臺,也有利于信息展示臺的研發整合,為電子服務、在線服務和用戶自我服務擴展奠定基礎[51]。

分面分析提供了一套科學嚴謹的方法來構建信息知識組織體系的結構,如應用在學科領域的概念體系、關聯分類和受控詞表的結構架構。Broughton V和Slavic A在FATMKS(Facet Analytical Theory in Managing Knowledge Structure,管理知識結構中的屬性分析理論)項目構建人文領域的知識組織體系中使用了此方法,以考查分面分析方法能否滿足創建人文領域的受控詞表和建立分面分類體系的要求[52]。結果發現,為了能方便地支持分面組合索引以及界面的分面檢索和瀏覽,分面分類需要一個正規化的數據結構和一個合適的管理工具;恰當的分面系統的概念框架能被應用在人文科學領域,并可以完全集成在一個詞匯管理系統中[52]。

2.5.2 詞表和術語的發展

關鍵詞是用戶表達需求、進行檢索和瀏覽信息的主要方法,但用戶使用關鍵詞的多樣性和個性化會影響信息的查找,因而詞表常被用來幫助規范、控制關鍵詞,以提高查全率和查準率。芬蘭醫學會的Eerola J和坦佩雷大學的Vakkari P抽取了醫學網站上的50條配對的問題和答案,以考查病人和醫生關于心血管疾病的醫學概念表述與專業敘詞表的匹配程度[53]。研究結果表明,芬蘭醫學敘詞表(Finland Medical Subject Headings,簡稱FinMeSH)覆蓋了65%的醫學術語,而芬蘭敘詞表的覆蓋率為41%;專業的醫學詞表的匹配率明顯優于通用詞表,但存在同義詞匹配度低等問題,因而將通用詞表與醫學詞表相結合可以提高匹配度,擴展詞間關系[53]。

隨著語義網的發展,知識組織體系的一個重要發展趨勢是從機器可讀走向機器可理解。研究人員嘗試將傳統知識體系主題詞表、敘詞表、規范文檔以OWL(Ontology Web Language,Web本體語言)、SKOS(Simple Knowledge Organization System,簡單知識組織體系)、RDF(Resource Description Framework,資源描述框架)等編碼語言進行描述,以幫助機器對語義的理解。

Summers E等學者探討了如何將MARCXML格式的美國國會主題詞表轉換為SKOS編碼[54]。這種轉換的優點在于SKOS編碼有良好的擴展性,并能整合語義網的其他詞表,如都柏林核心元數據[54]。同樣,Zeng M L和 Fan Wei也用SKOS《中國分類主題詞表》(Chinese Classified Thesaurus,簡稱CCT)進行了編碼實驗,并指出了SKOS在反映等級結構、輔表的頂級概念、標注多類型的標碼方式上存在的問題[55]。

而此研究領域最為引人注目的是OCLC(Online Computer Library Center,聯機圖書館計算中心)的術語服務項目。OCLC試圖對各種類型知識組織資源(包括規范文檔、主題詞表系統、網絡分類、分類表等)進行互操作,提供基于Web的服務[56]。項目通過在多個受控詞表之間有選擇地建立映射來幫助文獻收藏機構為館藏創建相互兼容的元數據,以便基于網絡的元數據編輯器獲取術語資源,其優點在于能夠在檢索過程中整合敘詞,利用分面結構進行語義擴展[56]。

McCulloch E和Macgregor G分析了術語服務的映射方法,他們通過特定詞表,如AAT(Art and Architecture Thesaurus, 藝術和建筑敘詞表)、MeSH(Medical Subject Headings,醫學主題詞表)和杜威十進制分類法框架特定關系的映射實驗,證實了在1995年由Chaplan提出的映射方法在當前環境下并不適用,即在提供充分術語定義和說明的前提下Chaplan提到的步驟可以相應減少[57]。

Tennis T J和Sutton S A為了滿足詞匯發展應用的需要,探討了SKOS的進一步發展:追蹤詞匯框架和詞匯概念的變化[58]。研究顯示:盡管SKOS模型能較好地表示概念、支持語義網的索引和檢索,但不能滿足詞匯發展的應用需求,不能保持歷史的延續性,因而Tennis T J和Sutton S A提出了采用詞匯注冊的方式來管理概念及相應的工作流程[58]。

2.6 元數據與大眾標注

2.6.1 元數據

元數據是數字環境下數據進行組織和處理的基礎,元數據研究一直是信息組織中的熱點問題。2008年,國外元數據的研究主要集中在元數據模型的構建上。

不同數字環境創建的目的、包含的知識資源類型、采取的服務方式都有差異,因而采用元數據模型進行知識組織能夠根據組織者的需要對現有的元數據標準方案進行修改和完善。Patra C研究了如何構建陶器領域的數字化存儲的元數據模型,并通過分析陶器領域的元數據需求來建立陶器資源數字化倉儲,從而為陶器研究者和藝術家提供所需要的信息[59]。研究過程中,Patra C首先評價和對比了各種不同的可獲得的元數據標準和形式,然后對陶器資源進行分析,以確定需要對其描述的元數據元素,組織陶器資源[59]。研究表明,現有的DC元數據和描述藝術作品的GEMS(Greenstone Editor for Metadata Sets,元數據集綠寶石編輯器)都可以用來組織和描述陶器資源,但是又都不能完全符合陶器資源數字化倉儲的標準[59]。隨著數字化視聽資源在圖書館及其他文化機構應用的增多,Clair K以賓西法尼亞大學的實踐為基礎,討論了如何制定和實施數字化視聽資源的元數據模型[60]。

2.6.2 大眾標注

隨著越來越多的網站容許用戶向資源添加條目、使用關鍵詞進行標注,自由分類、大眾標注成為知識組織領域的一個熱門話題。2008年,國外研究人員進一步深化了該領域的相關研究,并采用實驗的方法探討了大眾標注、自由分類對網絡信息資源組織和檢索的作用。

標簽能有助于用戶參與知識組織,但它是否有助于幫助用戶查找信息,卻一直沒有明確的答案。Sinclair J和Cardew-Hall M進行了一組實驗來探討標簽集的作用,實驗發現,在任務明確的情況下,用戶更傾向于使用傳統的檢索界面,而在任務抽象、不具體時,用戶更傾向于使用標簽集的方式[61]。因而,在構建數字知識環境的時候,盡管標簽有著重要的價值,但不能將它作為唯一的手段來為用戶導航。Morrison P J通過對8個檢索系統的調研,提交了103個隨機的查詢提問,并通過分析結果數據發現,當比較檢索效率時,搜索引擎和folksonomies(一種大眾標注)查詢結果能互相補充,就像檢索引擎和主題導航的互補一樣,搜索引擎返回結果具有較高的準確性和返回率;但主題導航與folksonomies的互補能力較差,如在隨機查詢時,del.icio.us網站中基于folksonomies的統計主題的檢索效率在大多數情況下與主題導航的檢索效率是一致的,雖然主題導航的檢索結果更準確,但檢索的返回量相當少[62]。Chopin K的研究則表明,基于用戶標簽的檢索不能比其他的網絡檢索方式檢索或發現更多的內容[63]。

Gazan R認為,社會標注和評論能作為一種交互論壇,鼓勵知識的合作發現和產生,同時也能減少數字圖書館服務的障礙,增強用戶的參與[64]。但數字圖書館要應用標注來實現知識的組織和交流必須注意8個方面:呈現、標注的便捷性、匿名、內容控制、收割標注內容、易檢索型、網絡效率、通知和分享[64]。

2.6.3 Web2.0與信息組織

隨著Web2.0的深入發展,人們開始注意考察采用Web2.0網站在信息組織上的優勢及是否可以將此擴展應用到數字圖書館領域。澳大利亞的昆士蘭大學構建了一個展示研究人員和研究生成果的虛擬知識環境——在線研究文件系統UQ Research[65]。但虛擬知識環境搭建完成后,研究人員和研究生很少參與到項目中,而是更樂于利用MySpace和Facebook等社會網絡來展示其研究成果,為此Weaver B 在2007年進行了一系列的訪談來了解UQ Research項目的不足[65]。結果發現,與UQ Research相比,Facebook更加靈活,便于研究者實時交流,能提供更多的參與和交互,因而虛擬知識環境在知識組織、系統功能上需要進一步完善來吸引用戶參與,如增加電子郵件功能,增加定制功能,允許整合外部應用程序,支持更多格式而非僅能使用純文本格式,允許用戶按照喜好進行存儲,經常更新數據,允許定制事件條目、易于獲取目標新聞和RSS條目,顯示研究者的工作狀態等[65]。

除了比較研究之外,國外研究人員還嘗試采用基于Web 2.0思想的軟件來搭建虛擬知識環境。Mitchell E等考查了開源的社會軟件在數字圖書館的應用,并通過社會數字福塞斯項目利用博客搭建數字圖書館的服務平臺[66]。研究結果表明,在應用開源的社會軟件搭建數字圖書館時,要注意開放軟件的數據模型與要構建的數字圖書館的元數據框架是否具有一致性[66]。

2.7 圖書館聯盟

圖書館聯盟是圖書館實現資源共建共享的重要保障機制。2008年,國外有關圖書館聯盟的研究主要是研究影響圖書館聯盟發展的因素、圖書館聯盟的運作成本、圖書館聯盟的優勢等幾個方面。

2.7.1 影響圖書館聯盟發展的障礙研究

圖書館聯盟在其發展過程中遇到了一些困難,如聯盟成員對許可文獻的使用程度不同而引起的摩擦、合作意識薄弱、圖書館聯盟成員對擁有與分享的態度不端正等。

在提供電子期刊目錄的圖書館聯盟中,其成員的使用水平是不同的。比起其他成員機構,一些機構對文獻有較高的需求。這種使用程度的不同有可能導致聯盟體制框架下局勢的緊張,對聯盟的穩定和連續性構成威脅,應引起聯盟的管理人員的注意,以防止這些使用的不同成為成員圖書館之間的摩擦因素。Termens M在其文章中指出,使用程度的不同與可獲得的期刊數量和每個學科的主要閱讀方式相關。例如,人文和社會科學的一些科研人員相較于其他學科的科研人員,對印刷文獻的依賴程度更大;這些學科的學者認為,相較于電子文獻,印刷文獻具有更高的價值[67]。另外,Termens M還指出,對這些使用中的差異應作進一步的研究,以便深入了解其根源,但是需要更廣泛的項目來完成這一研究;圖書館聯盟在制定政策時應充分考慮這些差異,制定合理有效的政策,根據用戶真正需求進行調整[67]。

Ghosh M采訪了49所圖書館,對制約圖書館發展的因素進行了分析,并在文章中指出:最主要的問題是合作方面的障礙,聯盟的成員不愿進行協調合作和思想交流,缺乏必要的奉獻精神;今天的館員必須把過去“我的顧客”的思維移除,制定一項共同的遠見——“滿足我們的顧客”;進入聯盟是一個承諾,因此所有成員圖書館必須了解其責任、義務、利益和期望,明確對擁有與分享的態度;大多數圖書館面臨圖書館預算被削減的危機,這主要是因為負責組織人對圖書館的作用幾乎沒有了解;觀察到的其他制約因素還有技術問題、溝通不足、圖書館員有限的知識等[68]。

2.7.2 圖書館聯盟的成本計算研究

財政拮據是圖書館聯盟所有成員館面臨的共同問題。Ching S H等人采用基于活動的成本計算(Activity-Based Costing,簡稱ABC)方法對超級電子圖書聯盟進行研究,試圖找出圖書館聯盟的關鍵活動,計算與聯盟運作相關的費用[69]。文中指出,電子圖書館聯盟的真實成本應包括電子資源本身的費用、工作人員的時間和聯盟管理的開銷;作者在進行研究時并沒有使用任何結構模型,但提供了聯盟的管理及商業運行成本活動的詳細分析;這種信息將有助于聯盟的管理團隊了解引起成本的原因,可以評估需要降低運行成本的因素,并決定哪些活動需要更多的資源[69]。從基于成本的計算方法獲得的結果可以對聯盟未來的預算規劃和運作基準提供一個參考。通過對成本的計算研究,聯盟可以找出關鍵活動及運作的相關費用,調整關鍵活動,以降低成本、改善流程和決策。

2.7.3 對圖書館聯盟成績的研究

2008年,國外學者繼續對圖書館聯盟在各個領域的作用進行了研究。單個圖書館或信息中心擁有用戶需要的全部信息資源或采購所有的資源是不可能的。圖書館聯盟的出現有效地彌補了這一缺陷。不僅如此,通過學者們的研究發現,圖書館聯盟在滿足研究者不同性質的信息需求中被證明是有效的。Chand P和Nishy P對科學和工業研究實驗室的個案進行研究,并指出:建立圖書館聯盟以來隨著期刊基礎的擴大,科學和工業實驗室的圖書館信息系統得到了加強;圖書館聯盟的建立在機構滿足研究者的不同性質的信息需求時被證明是有效的;科學和工業研究實驗室加入圖書館聯盟后,實驗室可獲取論文的學科范圍、數據庫數量、在國際刊物上發表的論文數量等,實驗室通過聯盟下載的論文數量也有明顯的提高[70]。Chand P和Arora J在文章中指出,成員對圖書館聯盟資源的使用有了質的提高;并對2004-2007年間來自不同出版商的電子商務資源的使用趨勢進行了詳細分析;通過對幾大數據庫電子資源使用狀況數據的分析,這項研究提供了印度高等教育中獲取電子資源時對圖書館聯盟服務使用提高的證據[71]。Shalu B和Sharma K在《圖書館聯盟:向信息社會邁出了一步》一文中指出,圖書館聯盟的不斷發展再次證明了圖書館合作的有效性[72]。

2.7.4 INNOPAC系統在圖書館聯盟中的使用研究

INNOPAC系統是美國INNOVATIVE公司開發的圖書館集成管理系統。Taole N和Dick A L對萊索托圖書館聯盟(LEsotho LIbrary COnsortium,簡稱LELICO)中成員圖書館系統的執行情況進行了研究,其具體做法是從聯盟圖書館中選取12家圖書館發放調查表,并對其中的5個主要圖書館進行了后續的訪問調查[73]。結果發現,圖書館INNOPAC系統最適合LELICO的圖書館;如果INNOPAC系統執行正確,將能夠解決無法有效地訪問和共享成員圖書館資源的問題—— 一個長期困擾LELICO的問題;INNOPAC系統不僅能夠大大提高LELICO成員圖書館之間資源共享的程度,還可以協助國家圖書館將圖書館和信息服務擴大到首都以外的偏遠地區,并能夠有效地改善該地區人們獲取信息的渠道,使更多的人通過萊索托教育學院和萊索托遠程教育中心獲取資源[73]。

2.7.5 圖書館聯盟協議研究

如前所述,對資源利用程度的不同有可能導致聯盟成員之間的摩擦,因此起草一份備忘錄尤為必要。這份備忘錄主要是以文件形式證明成員之間的關系、明確會員在聯盟中的義務、責任和權利。Williams K C研究了圖書館聯盟協議的類型、協議的內容條款、非會員圖書館的費用等問題[74]。研究結果顯示,圖書館最常見的資源共享協議是州際聯盟協議,其次是互惠協議,再次是多州合作協議;了解最常見的圖書館聯盟協議可以幫助圖書館對加入哪個聯盟做出明智的選擇;協議內容涉及的主題主要有數據庫許可、合作編目、讀者借閱特權、館際互借協議和自由貸款協議等;對非成員館借閱資源時是否收取服務費用的問題,受訪者認為對非成員館收取費用的占53.9%,不收取費用的占46.1%;在認同收取費用的53.9%的受訪者中38.3%的人認為每份資源應收取10到15美元[74]。這項研究可以作為圖書館調查各種圖書館聯盟的一個起點。

2.7.6 升級寬帶必要性的研究

國外研究在圖書館聯盟所取得的成績中提及了成員館對資源的利用有了質的提高,但這種提高依賴于聯盟館的寬帶連接。因此為了最大限度地利用圖書館聯盟的資源,聯盟館有必要升級寬帶。Chand P和Arora J提出,聯盟目前面臨的主要問題是連接問題;聯盟中聯盟館根據大學的規模可以得到不同程度的連通性和速度,從512Kbps到2Mbps[71]。而且INFLIBNET(Information and Library Network,信息與圖書館網絡)建議,在技術可行的所有大學提供2Mbps的連接將會改善電子資源的獲取。Ghosh M在文章中除了論述合作方面的問題外,還指出盡管印度Maharashtra州合理開發了通信信息基礎設施,但這種努力落后于資源共享的發展,為達到促進協作和合作伙伴關系的戰略意圖,該州制定了相應的體制機制,而且其中必需存在的兩個條件之一便是高校連接高速光纖線路(32兆)[70]。

2.7.7 實時參考咨詢聯盟的質量測定研究

高校圖書館面臨24/7服務的需求,盡管實時參考咨詢聯盟仍存在成本問題,但許多圖書館都注意到了實時參考咨詢服務的必要性及其價值。Meert D L和Given L M在文章中探討了參與24/7實時參考咨詢聯盟中高校圖書館提供的服務質量,以分析高校聯盟中實時參考咨詢工作人員的特點[75]。盡管圖書館實時參考咨詢聯盟越來越普遍,但許多圖書館對一個外部機構是否能夠有效回答用戶的問題表示懷疑。Meert D L和Given L M就這個問題進行調查發現,高校圖書館工作人員提供的參考咨詢服務在讀者期望時間內的有94%,而非專業的工作人員為82%;在實時回答問題項目中,高校圖書館工作人員可以實時回答89%的問題,而非專業的工作人員則只能回答69%的問題,存在著顯著差異[75]。如果高校圖書館工作人員可以提供足夠的資料,方便非專業工作人員使用,則將大大提高非專業工作人員回答問題的數量和質量[75]。隨著技術的發展,在未來5年內,實時參考咨詢在有效性和準確性方便將更有能力。如果實時參考咨詢的質量是圖書館加入聯盟時需要被考慮的因素之一,那么這項研究表明不必考慮實時參考咨詢的質量問題。

2.7.8 圖書館聯盟在發展中國家

在網絡的幫助下,發展中國家的圖書館聯盟正在逐漸成型,以分享資源并擴大獲得印刷版和電子版的館藏。圖書館聯盟在發展中國家的發展情況正得到國外學者的重視。Moghaddam G G和Talawar V G在《圖書館聯盟在發展中國家》一文中分析了發展中國家圖書館聯盟的現狀,并以印度圖書館聯盟為主要的研究對象,指出技術和通信基礎設施缺乏、財政不足、文化和背景的不同等成為限制發展中國家圖書館聯盟的因素;印度圖書館聯盟的問題是印度主要圖書館聯盟的合作大多集中在電子資源共享上,因此聯盟需要積極探索其他領域的合作,在全局范圍提高圖書館資源和服務[76]。可見,印度對中國圖書館聯盟的發展也給予了關注。Dong Xiaofen和Zou Jiping追溯了中國圖書館聯盟的歷史和發展,并列舉了中國圖書館聯盟的不同類型,指出國家層面上的CALIS(China Academic Library & Information System,中國高等教育文獻保障系統)、CASHL(China Academic Humanities and Social Sciences Library,中國高校人文社會科學文獻中心)、NCIRSP(National Cultural Information Resources Sharing Project,全國文化信息資源共享工程)、NSTL(National Science and Technology Library,國家科技圖書文獻中心)等聯盟已成為了國家數字圖書館的骨干[77]。這些聯盟通過集體授權和購買迅速有效地擴大了數字資源,向全國提供了更多的國外數據庫[77]。同時,一些大型圖書館聯盟已加入OCLC,與其他國家建立了互惠的大型圖書館系統。Erdogan P和Karasozen B對土耳其安納托利亞大學圖書館聯盟(Anatolian University Libraries Consortium,簡稱ANKOS)的管理、結構、用戶/館員培訓、國際合作、開放獲取和機構存儲等方面進行了分析,發現ANKOS除了在獲取電子資源上發揮了重要的作用外,在提供專業培訓和發展技能上也發揮了良好的作用;ANKOS為成員館指出與其大學最相關的資源,并鼓勵成員館合理使用獲得的資金;ANKOS正努力成為一個法律實體,以便在政府、代理機構或大學本身獲得更多的資金;同時,Erdogan P和Karasozen B肯定了ANKOS在土耳其信息社會中的作用[78]。

2.8 圖書館中的著作權問題

2008年,國際組織和英美等國的有關學者進一步關注圖書館可適用的著作權例外,其中美國圖書館界積極反映可適用于圖書館的著作權例外的立法訴求。例如,在將近3年緊張的工作之后,由美國國會圖書館牽頭組織的美國著作權法第108條款研究組(Section 108 Study Group)于2008年3月31日發布了一份著作權問題研究報告。報告對于圖書館、檔案館和博物館等機構在數字環境下為實現自己的工作目標而努力時如何利用受著作權保護的資料提出了諸多意見和建議,并提出多項針對美國現行著作權法的修改建議。其中,需要重點強調的兩項是:①應當在第108條款中增加新的例外;②許可有資質的圖書館和檔案館為保護瀕危著作權作品免受破壞或損失而進行保存性復制[79]。這種“僅用于保存”的復制行為將受到限制,所以應當在第108條款中增加新的例外,許可圖書館和檔案館出于保存的目的對公開存取的互聯網站和其他在線內容進行抓取和復制,以保證這一類型資源可以為學習、研究和其他學術性目的所獲取使用。當然,著作權擁有者可以選擇不許可圖書館收藏其作品。由美國圖書館協會聯合會、美國法律圖書館協會、美國研究圖書館協會、美國專業圖書館協會和美國醫學圖書館協會等5個圖書館組織共同組成的美國圖書館版權聯盟(Library Copyright Alliance),于2008年11月提交給世界知識產權組織的正式函件中指出:著作權例外對于圖書館履行自身使命極其重要[80]。借助適用于圖書館的著作權例外,圖書館可以為學習和研究提供支持,讓公眾能平等使用信息,并確保圖書館能有效保存人類文化遺產。然而,雖然不斷有呼聲要求加強對數字時代著作權作品的保護力度,但關于如何拓展數字時代圖書館享有的著作權例外的要求卻較為鮮見。以美國為例,現有著作權法允許圖書館出于保存版本的需要只能制作3份復制件,或者只能在館舍內提供相關數字資源的借閱服務,但是諸如這樣的著作權例外規定均不能滿足數字資源長期保存項目、資源數字化項目、跨國合作項目的實際需要。

英國圖書館界積極反映可適用于圖書館的著作權例外的立法訴求。2008年3月,英國國家圖書館(British Library)啟動了一項著作權在線調查。該調查主要調研圖書館用戶對著作權例外的知曉程度,并以此作為修訂英國現行著作權法律適用于圖書館例外規定的輔助依據。該調查內容主要涉及:圖書館用戶對圖書館(包括圖書館建立的數字圖書館網站)的利用頻度;對圖書館各類型資源的使用頻度;對“fair use”(美國著作權法律使用該表述)、“fair dealing”(英國及基于英國著作權制度而建立自身著作權制度的國家或地區,如加拿大、澳大利亞、香港、新西蘭等使用該表達)、“limitation and exceptions”等術語的了解程度;合理使用可適用的作品類型(即是否需要將合理使用可適用的作品類型擴展到音頻制品、電影作品和電視作品);是否應該為印本資料和同一內容的數字資料規定不同的著作權例外;著作權限制與例外的適用主體(如著作權例外的適用主體是否只能局限為隸屬于某一教研單位的研究人員,或只要出于非商業的目的,任何人都可以成為著作權例外的適用主體);可適用著作權例外的著作權作品的利用方式;圖書館是否需要對用戶使用著作權作品實施監控;將復制權例外的作品類型擴展到音頻制品、電影作品和電視作品后是否對用戶自身的研究真正有幫助,等等[81]。

eIFL(Electronic Information for Libraries,圖書館電子信息協會)積極反映對可適用于圖書館的著作權例外的立法訴求。eIFL(全球48個國家的圖書館參與該組織,多數圖書館來自發展中國家)組織專家向WIPO(World Intellectual Property Organization,世界知識產權組織)提交與圖書館有關的著作權例外建議。2008年7月16日,歐盟發布了《知識經濟中的版權(綠皮書)》[82],專門討論了《2001年5月22日歐洲議會和歐盟理事會關于協調信息社會中版權和相關權若干方面的第2001/29/EC號指令》(Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society,簡稱《歐盟信息社會版權指令》)[83]規定的著作權專有使用權(exclusive right)的例外問題,并專門結合數字信息技術的發展與公眾利用版權作品的需要,提出了與圖書館可享有的著作權例外相關的25個問題,以供各界共同探討。對此,2008年11月8日,eIFL從圖書館界自身職責的角度,發表題為《eIFL的回應:知識經濟中的版權(綠皮書)》,對其中19個問題做出積極回應[84]。其中針對第18個問題,即“對于公眾可訪問的圖書館、教育機構、博物館和檔案館所享有的著作權例外,是否應該從格式遷移、制作復制件的數量、掃描的作品為本機構擁有的全部作品這3個角度加以明確限定?”[84]eIFL認為,對第一角度涉及的問題,《歐盟信息社會版權指令》第5條第2款已經做了清晰規定;對于第二個角度,eIFL認為不應該對圖書館出于保存需要而對制作復制件的數量加以限制,并將美國著作權法第108條款研究組于2008年3月提出的報告涉及的“建議立法將現有圖書館出于保存需要可以制作3份已發表作品的復制件”[79]修訂為“圖書館出于保存需要可以制作若干份已發表作品的復制件作為佐證”;至于所涉及的第三個角度,eIFL認為更需要慎重考慮,因為現實中如何界定“本機構收藏的所有資源”往往存在難度[84]。

3 未來展望

了解2008年國外圖書館學情報學的研究進展,便于我們發現世界圖書情報領域的最新研究動態。與國外相比,國內圖書情報領域的研究仍存在一定的差距。這固然受技術與環境等外部客觀因素的制約,當然也受思維模式、研究導向方面的影響。有鑒于此,在展望未來我國圖書館學情報學的研究動向時,筆者期望國內學者能更加注意研究理念的創新、樹立主動跟蹤圖書情報事業最新發展動向的意識,這樣才能跟上國外學者的研究步調。結合當前的分析,國內學者可以更加關注以下這些領域:

3.1 基于Web 2.0的新型學術交流機制研究

基于Web 2.0的新型學術交流機制將以內容管理、知識管理、社會網絡和在線合作為基礎。其中,內容管理能夠實現對各種數字內容進行組織、管理和控制,主要涉及自動模板使用、內容組織、版本更新、工作流管理、文檔管理和內容可視化;知識管理能夠讓個人和組織(包括虛擬研究組織)進行知識的傳播和共享,主要是借助各種新出現的虛擬社區交流工具(如博客、維基等更為半結構化、自我治理的工具)實現知識創建、轉換與獲取;社會網絡能夠讓個人和組織(包括虛擬組織)進行身份表達和合作者的識別,其組成要素包括側寫頁面(profile pages)、虛擬社群、自我表達內容、內容創建工具、內容共享方法、大眾標注(folksonomy)等;在線合作能夠推動個人或組織方便地尋求合作對象和獲取所需的各種資源,借助合作實現共同目標,其核心要素包括信息傳遞、社群組件、實時合作和交流。基于上述四大要件的新型學術交流機制研究,需要著眼于開放科學(open science)的新理念,結合機構存儲庫等新型的存儲形態和創作共用協議等新型的成果共享機制,從數據獲取與建模、合作與可視化、分析與數據挖掘、研究成果傳播與共享以及永久存檔等角度切入,研究這種學術交流機制的組成、實現及其對圖書情報領域在理論與實踐層面的影響與推進。

3.2 跨界融合知識服務環境的構建與實現研究

基于嵌入式服務理念,以綜合數字信息資源建設、知識組織與知識化集成系統、個性化集成服務系統的有效創建為依據,動態嵌入用戶科研、工作和學習過程,提供跨界嵌入式服務,全面改變以往圖書情報機構只是以常規的期刊、圖書、專利等傳統文獻為主要內容的服務方式,而是將課件、軟件、儀器設備、會議預告、機構名錄、人物名錄、名詞術語等科研學習活動中經常被關注的重要信息資源,以一站式服務、情景敏感式推薦等服務模式,為用戶創建跨界融合知識服務環境。為此,需要重點加強研究各種跨界融合知識服務環境下圖書情報機構核心服務的基本范式、實現渠道、支撐技術、管理機制、績效評估體系及社會效用。

3.3 交互式、智能化知識組織、檢索與發現技術的研究

隨著網格技術的發展,借助信息系統為本地和遠程用戶提供便捷的數字訪問與獲取服務已是圖書情報機構的主流服務方式。圖書情報界圍繞傳統的基本業務流程——采、分、編、典、流而開展的研究正日益被新型的業務模式以“訂購—訪問”為基礎的研究所取代。為此,如何在保證高度查全率而又不失查準率的前提下進行知識組織,如何設計出更為適應用戶跨界融合知識利用環境的知識檢索系統,如何基于知識挖掘與內容分析、政策與戰略分析、情報集成分析、專業信息學方法與技術、戰略情報先進組織機制等方法與技術提供以支持知識發現為驅動的情報服務,這些均需要有更為系統的理論指導與更為貼切的技術支持。這要求圖書情報界必須更加關注這種發展趨勢,更加重視交互式文獻與非文獻的知識服務組織的研究,更加注意交互式、智能化的知識組織、檢索與發現技術的研究。

了解國外圖書館學情報學的最新研究進展,有利于拓展國內圖書館學情報學研究者的學術視野。由于新技術發展日新月異,圖書情報領域的業務活動涉及面日益寬廣。因此,圖書館學情報學的研究對象與研究邊界也在不斷發展、演化。筆者僅從8個角度揭示了2008年國外圖書館學情報學的研究新動向與最新熱點,而且所獲得的文獻不一定能夠充分、完整和客觀地反映出2008年國外理論研究的全貌,加之本文作者水平有限,文中持有的觀點肯定存在不少偏頗,不妥當和不完善之處在所難免,敬請各位專家同仁批評指正。

[1]Gao Fei, Li Meng, Clarke S. Knowledge, Management, and Knowledge Management in Business Operations[J]. Journal of Knowledge Management, 2008 (2):3-17.

[2]Al-Shammari M. Toward a Knowledge Management Framework in the Arab Region[J]. International Journal of Knowledge Management,2008 (3):44-63.

[3]Faucher J P L, Everett A M, Lawson R. Reconstituting Knowledge Management[J]. Journal of Knowledge Management, 2008 (3):3-16.

[4]Cheuk B W. Applying Sense-Making Methodology to Design Knowledge Management Practices[J]. International Journal of Knowledge Management, 2008 (3):33-43.

[5]Pitt M, MacVaugh J. Knowledge Management for New Product Development[J]. Journal of Knowledge Management, 2008(4):101-116.

[6]Kimmerle J, Wodzicki K, Cress U. The Social Psychology of Knowledge Management[J]. Team Performance Management, 2008(7/8):381-401.

[7]Mehta N. Successful Knowledge Management Implementation in Global Software Companies[J]. Journal of Knowledge Management,2008 (2):42-56.

[8]Jafari M, Fathian M, Jahani A, et al. Exploring the Contextual Dimensions of Organization from Knowledge Management Perspective[J]. The Journal of Information and Knowledge Management Systems,2008 (1):53-71.

[9]Jennex M E.Current Issues in Knowledge Management[M].Pennsylvania: IGI Global, 2008.

[10]Kalkan V D. An Overall View of Knowledge Management Challenges for Global Business[J]. Business Process Management Journal, 2008(3):390-400.

[11]Probst K, Dempski K.Considering Users and Their Opinions in Knowledge Management Systems[R]. New York: ACM, 2008.

[12]Khalifa M, Yu A Y, Shen K N. Knowledge Management Systems Success: A Contingency Perspective[J]. Journal of Knowledge Management,2008 (1):119-132.

[13]Goel L, Mousavidin E. A Proposed Framework for Designing Sustainable Communities for Knowledge Management Systems[J].International Journal of Knowledge Management, 2008 (3):82-100.[14]Hester A. Innovating with Organization Wikis: Factors Facilitating Adoption and Diffusion of an Effective Collaborative Knowledge Management Systems[R]. New York: ACM, 2008.

[15]Sarker B K, Wallace P, Gill W. Some Observations on Mind Map and Ontology Building Tools for Knowledge Management[J]. ACM Ubiquity, 2008 (9):1-9.

[16]Penta A, Picariello A, Tanca L.Multimedia Knowledge Management Using Ontologies[R]. New York: ACM, 2008.

[17]Zilli A, Damiani E, Ceravolo P, et al. Semantic Knowledge Management: An Ontology-Based Framework[M]. Hershey:Information Science Reference, 2008.

[18]O' Leary D E. A Multilingual Knowledge Management System: A Case Study of FAO and WAICENT[J]. Decision Support Systems,2008(45):641-661.

[19]Segev A, Gal A. Enhancing Portability with Multilingual Ontology-Based Knowledge Management[J]. Decision Support Systems,2008(45):567—584.

[20]Poston R, Speier C. Knowledge Management Systems Usage: Rating Scheme Validity and the Effort-Accuracy Tasde-Off[J]. Journal of Organizational and End User Computing, 2008 (1):1-16.

[21]Halawi L A, McCarthy R V, Aronson J E. An Empirical Investigation of Knowledge Management Systems' Success[J]. The Journal of Computer Information Systems, 2008 (2):121-135.

[22]Tseng S M. Knowledge Management System Performance Measure Index[J]. Expert Systems with Applications, 2008(34):734-745.

[23]Mohamed M S. The“ Continuumization” of Knowledge Management Technology[J]. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2008 (2):167-173.

[24]Wild R, Griggs K, Downing T. A Framework for E-Learning as A Tool for Knowledge Management[J].Industrial Management & Data Systems, 2002(7):371-380.

[25]Lytras M, Russ M, Maier R, et al. Knowledge Management Strategies:A Handbook of Applied Technologies[M]. Hershey: Information Science Reference, 2008.

[26]De Man A P. Knowledge Management and Innovation in Networks[M].Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.

[27]Wang Hai, Wang Shouhong. A Knowledge Management Approach to Data Mining Process for Business Intelligence[J]. Industrial Management & Data Systems, 2008 (5):622-634.

[28]Rahman H. Social and Political Implications of Data Mining:Knowledge Management in E-Government[M]. Hershey: Information Science Reference, 2008.

[29]Grimaldi M, Rippa P, Ruffolo M. A Methodology to Evaluate the Organizational Impact of It on Knowledge Management: An Italian Case Study[J]. Journal of Information Technology Case and Application Research, 2008 (2):8-24.

[30]Sarkar S, Sindhgatta R, Pooloth K. A Collaborative Platform for Application Knowledge Management in Software Maintenance Projects [R]. New York: ACM, 2008.

[31]Costa R A, Oliveira R Y S, Silvio E M, et al. A.M.I.G.O.S: Knowledge Management and Social Networks [R].New York: ACM, 2008.

[32]Twietmeyer G A, Lyth D M, Mallak L A, et al. Evaluating a New Knowledge Management Tool[J]. Engineering Management Journal,2008(1):10-18.

[33]Chu S K W. Twiki for Knowledge Building and Management[J].Online Information Review, 2008 (6):745-758.

[34]Eftekharzadeh R. Knowledge Management Implementation in Developing Countries: An Experimental Study[J]. Review of Business,2008(3):44-58.

[35]Campos L F B. Analysis of the New Knowledge Management Guidelines to Evaluate Knowledge Management Frameworks[J].Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2008(1):30-41.

[36]Rasmussen H S, Haggerty N. Knowledge Appraisal and Knowledge Management Systems: Judging What We Know[J]. Journal of Organizational and End User Computing, 2008 (1):17-34.

[37]Maron N L, Smith K K. Current Models of Digital Scholarly Communication [EB/OL]. [2009-08-01].http://www.arl.org/bm~doc/current-models-report.pdf.

[38]Ogburn J L. Defining and Achieving Success in the Movement to Change Scholarly Communication[J]. Library Resources & Technical Services, 2008(2):44-53.

[39]Joseph H. A Question of Access-Evolving Policies and Practices[J].Journal of Library Administration, 2008(1):95-106.

[40]Allen B M. All Hype or Real Change: Has the Digital Revolution Changed Scholarly Communication [J]. Journal of Library Administration, 2008(1):59-68.

[41]Jantz R C, Wilson M C. Institutional Repositories: Faculty Deposits,Marketing,and the Reform of Scholarly Communication[J].The Journal of Academic Librarianship, 2008 (3):186-195.

[42]Bankier J, Perciali I. The Institutional Repository Rediscovered:What Can a University Do for Open Access Publishing?[J].Serials Review,2008(34):21-26.

[43]Hahn K L . Research Library Publishing Service: New Options for University Publishing [EB/OL]. [2009-08-01].http://www.arl.org/bm~doc/research-library-publishing-services.pdf.

[44]Bankier J G, Smith G. Establishing Library Publishing:Best Practices for Creating Successful Journal Editors[EB/OL]. [2009-08-01]. http://works.bepress.com/jean_gabriel_bankier/2/.

[45]Xia Jingfeng. Publishing As a New Model of Scholarly Communication[J].Journal of Scholarly Publishing,2009 (4):370-383.

[46]Habibzadeh F, Yadollahie M. Journal Weighted Impact Factor: A Proposal[J]. Journal of Informetrics,2008 (2):164-172.

[47]Coccia M. Measuring Scientific Performance of Public Research Units for Strategic Change[J]. Journal of Informetrics, 2008 (3):183-194.

[48]Gupta B M, Dhawan S M. Status of Physics Research in India: An Analysis of Research Output During 1993-2001[J].Scientometrics,2009 (2):295-316.

[49]Dastidar P G, Ramachandran S.Intellectual Structure of Antarctic Science: A 25-Years Analysis[J] Scientometrics,2008(3):389-414.

[50]Wang Zhonghong, Chaudhry A M, Khoo C S G. Using Classification Schemes and Thesauri to Build an Organizational Taxonomy for Organizing Content and Aiding Navigation[J]. Journal of Documentation, 2008(6): 842-876.

[51]Rowley J, Slack F. Information Kiosks: A Taxonomy[J] . Journal of Documentation, 2008(6): 879-897.

[52]Broughton V, Slavic A. Building a Faceted Classification for the Humanities: Principles and Procedures[J]. Journal of Documentation,2008(5):727-754.

[53]Eerola J, Vakkari P. How a General and a Specific Thesaurus Cover Expressions in Patients' Questions and Physicians' Answers[J].Journal of Documentation, 2008(1): 131-142.

[54]Summers E, Isaac A, Redding C, et al. LCSH, SKOS and Linked Data[EB/OL] .[2009-05-01]. http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2008/DC_proceedings.pdf.

[55]Zeng M L, Fan Wei. SKOS and Its Application in Transferring Traditional Thesauri into Networked Knowledge Organization Systems[EB/OL]. [2008-12-06]. http://www.oclc.org/us/en/news/events/presentations/2008/ISKO/200808-SKOS-zeng.pdf.

[56]OCLC. Terminology Services [EB/OL] .[2009-02-01]. http://www.oclc.org/research/projects/termservices.

[57]McCulloch E, Macgregor G. Analysis of Equivalence Mapping for Terminology Services[J]. Journal of Information Science, 2008 (1):70-92.

[58]Tennis T J, Sutton S A. Extending the Simple Knowledge Organization System for Concept Management in Vocabulary Development Applications[J]. Journal of the American Society for Information Science,2008 (1):25-37.

[59]Patra C. Digital Repository in Ceramics: A Metadata Study [J]. The Electronic Library, 2008 (4):561-581.

[60]Clair K. Developing an Audiovisual Metadata Application Profile:A Case Study[J]. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 2008 (1): 53-57.

[61]Sinclair J, Cardew-Hall M. The Folksonomy Tag Cloud [J]. Journal of Information Science,2008(1): 15-29.

[62]Morrison P J. Tagging and Search: Search Retrieval Effectiveness of Folksonomies on the World Wide Web[J]. Information Processing &Management, 2008(4): 1562-1579.

[63]Chopin K. Finding Communities: Alternative Viewpoints Through Weblogs and Tagging [J]. Journal of Documentation, 2008 (6): 552-575.

[64]Gazan R. Social Annotations in Digital Library Collections[EB/OL]. [2009-08-01]. http://www.dlib.org/dlib/november08/gazan/11gazan.html.

[65]Weaver B. Researcher Profiles and Porfolios [EB/OL] .[2009-02-01]. http://www.dlib.org/dlib/july08/weaver/07weaver.html.

[66]Mitchell E, Gilbertson K. Using Open Source Social Software as Digital Library Interface [EB/OL] .[2009-02-01]. http://www.dlib.org/dlib/march08/mitchell/03mitchell.html.

[67]Termens M. Looking below the Surface: The Use of Electronic Journals by the Members of a Library Consortium[J]. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services,2008(32):76-85.

[68]Ghosh M. Digital Infrastructure and Attitudes Towards Access and Sharing: A Case Study of Selected Engine[J]. The International Information & Library Review,2009(41): 89-120.

[69]Ching S H, Leun M W, Fidow M, et al. Allocating Costs in the Business Operation of Library Consortium: The Case Study of Super E-Book Consortium[J]. Library Collections, Acquisitions, &Technical Services,2008(31):97-103.

[70]Chand P,Nishy P. Strengthening R&D Information Systems Through Library Consortium:A Case of CSIR Laboratories[J].Annals of Library and Information Studies,2008 (3): 45-51.

[71]Chand P, Arora J. Access to Scholarly Communication in Higher Education in India Trends in Usage Statistics via INFLIBNET[J]. Program: Electronic Library and Information Systems,2008 (4):382-390.

[72]Shalu B, Sharma K. Library Consortia: A Step forward the Information Society[J]. Trends and Strategic Issues for Libraries in Global Information Society,2008(3):18-19.

[73]Taole N, Dick A L. Implementing a Common Library System for the Lesotho Library Consortium[J]. The Electronic Library,2009 (1):5-19.

[74]Williams K C. Consortial and Reciprocal Agreements in Academic Libraries[J]. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery &Electronic Reserve,2008 (2):265-278.

[75]Meert D L, Given L M. Measuring Quality in Chat Reference Consortia:A Comparative Analysis of Responses to Users' Queries[J]. College &Research Libraries, 2009 (1):71-84.

[76]Moghaddam G G, Talawar V G. Library Consortia in Developing Countries: An Overview[J]. Program: Electronic Library and Information Systems, 2009 (1):94-104.

[77]Dong Xiaofen, Zou Jiping. Library Consortia in China[J]. Library and Information Scienc..e Research Electronic Journal, 2009 (1):1-10.

[78]E rdogan P, Karasozen B. Portrait of a Consortium: ANKOS (Anatolian University Libraries Consortium)[J]. The Journal of Academic Librarianshi,2009(4):377-385.

[79]The Section 108 Study Group Report[EB/OL]. [2009-03-10].http://www.section108.gov/docs/Sec108StudyGroupReport.pdf.

[80]US Library Copyright Alliance.US Library Copyright Alliance Intervention on Exceptions and Limitations at WIPO[EB/OL]. [2009-02-03].http://educationload.com/2008/11/07/us-library-copyrightalliance-intervention-on-exceptions-and-limitations-at-wipo/.

[81]British Library.Results of the British Library Copyright Questionnaire[EB/OL]. [2009-02-27].http://www.bl.uk/ip/pdf/resultscopyrightquestionnaire.pdf.[82]EU.Green Paper:Copyright in the Knowledge Economy[EB/OL].[2009-03-01].http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0 466:FIN:EN:PDF.

[83]EU.Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society[EB/OL].[2009-03-02].http://www.euromedaudiovisuel.net/Files/2007/05/03/1178195806664.doc.

[84]eIFL.Response by Electronic Information for Libraries:European Commission Green Paper Copyright in the Knowledge Economy[EB/OL].[2009-03-01].http://www.eifl.net/cps/sections/docs/ip_docs/eiflresponse-ec-green/downloadFile/file/file?nocache=1229448830.86.