綜合勘察技術在鄱陽湖湖口定向鉆穿越中的應用

徐帥陵 劉曉忠

(勝利油田勝利工程設計咨詢有限責任公司, 山東東營 257026)

鄱陽湖湖口定向鉆穿越工程是九江—景德鎮天然氣管道工程的咽喉工程,地處鄱陽湖口,地層結構復雜,層位變化大,且溶洞發育。為保證獲取精確的勘察資料,本工程采取了地質調查、水上鉆探等傳統勘察方法,結合水上地震映像、高密度電法等工程物探技術的綜合勘察手段。通過各種勘察方法成果的對比印證,克服了鉆探數據資料具有離散性的缺陷,為定向鉆穿越設計方案的制定提供了連續、準確的地質資料,保證了定向鉆施工的順利進行。

1 工程概況

本工程穿越處位于鄱陽湖湖口,北接長江,湖面在此處變窄,湖水流向由南向北,湖兩岸寬約1 700 m,東岸為雁列山。管道穿越處及其附近水深2.1~15.5 m,水下地形地勢復雜,呈“U”狀,主航道水深較大。鄱陽湖是贛江航道連接長江的出入口,航運船只來往頻繁。

穿越區域處于揚子板塊南部邊緣,贛江斷裂東盤,鄱陽湖受其影響,為一斷陷盆地。場地內地質條件復雜,地層結構不穩定,層位、層厚變化大,不利于定向鉆穿越。覆蓋層巖性為第四系沖洪積形成的黏性土、淤泥質土、砂性土、碎石土,覆蓋層厚度18~50 m。基巖為石炭系中統(C2c)灰巖和泥盆系上統(D3)砂巖,巖石風化程度因受構造、巖性以及原始地貌影響,呈現較大的差異性,灰巖層溶洞較發育(表1),且存在破碎帶。定向鉆在此地質環境中施工非常困難,需根據地質條件變化采取相應的技術措施,這就必須精確查明地層的層位變化以及不良地質現象的確切位置,防止產生卡鉆和塌孔。

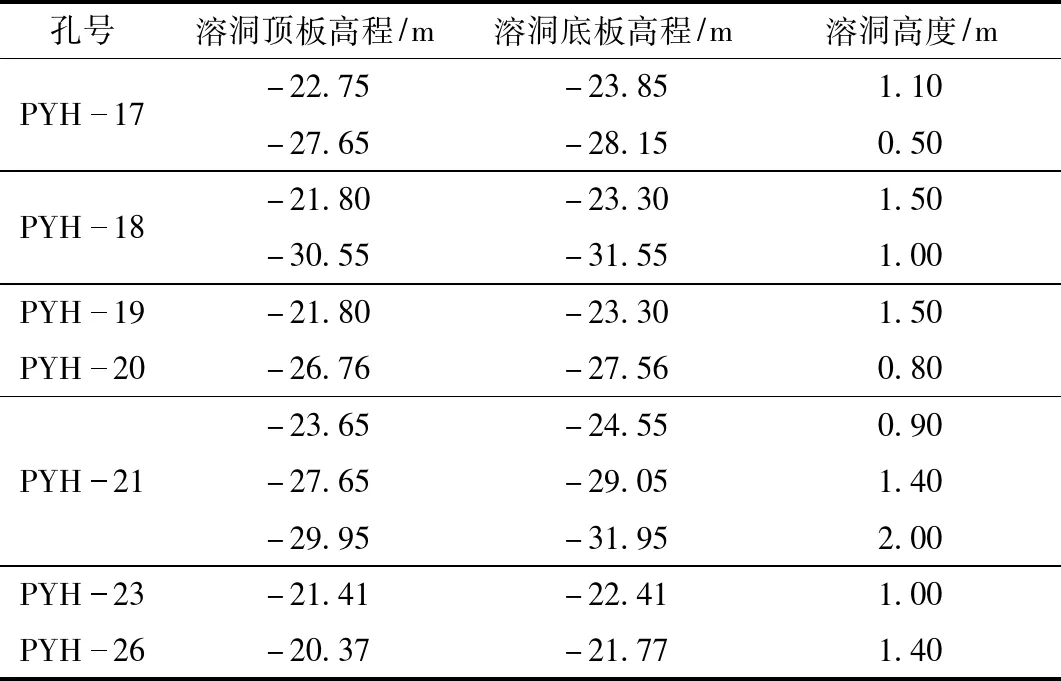

表1 溶洞位置預覽

2 地層特征

根據本次鉆探揭露,場區勘察深度(45.00 m)內主要的地層為第四系沖洪積形成的黏性土、淤泥質土、砂性土、碎石土,以及石炭系中統(C2c)灰巖、泥盆系上統(D3)砂巖,其中在主航道近東岸PYH-24和PYH-25號鉆孔揭露存在構造破碎帶。現依據土體形成的地質時代、成因、地層巖性、物理力學性質的不同,自上而下分為5個工程地質層,其中③層分為5個亞層,各工程地質層特征見表2。

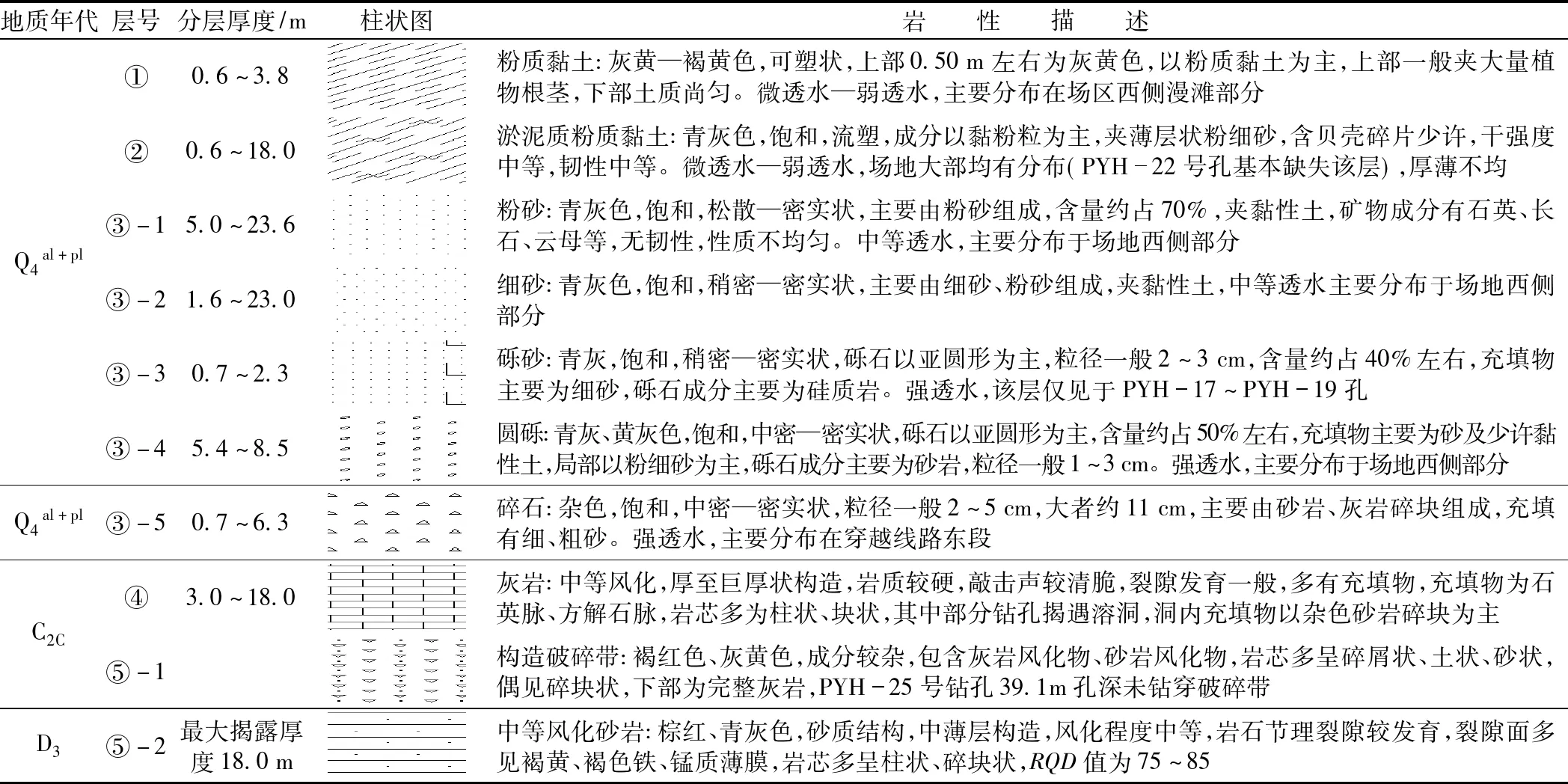

表2 場地鉆孔綜合柱狀圖及巖性描述

3 綜合勘察技術應用

3.1 工程地質調查

主要以區域地質資料調查為主,輔以現場勘察手段。選址勘察期間在東岸入土位置進行鉆探,初步了解現場地形地貌、區域地質構造、場地復雜程度,不同時期湖水的水位、流速、風速,以及場地內各地質層的波阻抗參數、視電阻率值等地質資料,對穿越區的地質環境形成總體認識,為其他勘察手段的選取及施工的開展打下堅實基礎。

3.2 水上鉆探

勘察場地位于鄱陽湖湖口,湖水流速大,風浪大,流態紊亂,若套管固定不當,會導致鉆孔傾斜。為保證套管的垂直下入,采用鋼絲繩逆水流牽引套管逐步下放,保證套管垂直抵達水底,然后用錘擊將套管底端打入地層,并跟管鉆進進入穩定地層。套管的上部用套管夾固定在在機臺上。

鉆探過程中潮水漲退無常,還需注意湖水水位變化引起的套管和機臺相對高度的變化,并進行深度校正,準確測量孔深及記錄孔內原位測試和取樣深度。

本次勘察工程共布置鉆探孔29個,勘探孔深度30~45 m,在穿越中線的上、下游各15 m處交錯布置,勘探點距投影至中線約為60 m左右。由于采取了合理的水上鉆探技術,工程取得圓滿成功。

3.3 工程物探

勘察場地內地層結構復雜,不良地質作用發育,由于鉆孔資料具有離散性(間距60 m),無法精確反映層位變化和不良地質現象的實際位置、范圍。因此,本工程配合使用水上地震映像和高密度電法對穿越中線的地質情況進行勘探。

(1)水上地震映像

勘探前通過地質調查,對勘察區內湖水和各地質層的波阻抗差異性進行分析,確定具備開展水域地震映像勘探的地球物理前提和工作環境條件。

水上地震映像采用單船單道激發接收方式。工作中采用寬頻帶接收,連續自動記錄方式;觸發震源采用高壓空氣槍及與其匹配的空壓機,每隔3~6 s激發一次,點距為4 m;接收裝置采用由多個壓電晶體組合成單道裝置接收地震反射波。水上縱波地震數據采集的儀器參數:采樣間隔0.05 ms,采樣點數2 048,延遲時間0 ms,記錄時間100 ms,陷波器開通,頻帶范圍1~1 000 Hz,自動記錄。

水上地震映像資料處理流程為:數據編輯-去噪-頻率濾波-道均衡-時間剖面輸出。根據地震映像時間剖面圖進行有效波相位對比和同相軸的追蹤。首先結合鉆孔控制標準層位(基巖面反射波組),對基巖面反射波組連續追蹤,然后對第四系層位進行對比,力求連續、正確。在以上相位分析的基礎上,確定各層的平均速度進行時-深換算,構制成各測線的地震-地質解釋剖面圖。

(2)高密度電法

高密度電法主要應用于鄱陽湖穿越兩岸的陸上勘察,工作儀器為DUK-2型電法測量系統,它由DZD-6多功能直流電法儀與多路電極轉換器〈Ⅱ〉組成。施工前對儀器及配套輔助設備均進行了檢查,其各項技術指標均滿足要求。

本次高密度電法的電極裝置采用溫納裝置,電極點距采用5 m,電極排列總數為60,最小間隔系數為1,最大間隔系數為18,共布置測線約340 m。在測量前,首先要進行電極接地電阻檢測,接地電阻均正常后,開始進行數據采集測量。

資料處理流程為:錄入原始數椐→格式轉換→編輯→反演處理→視電阻率成圖。

4 工程勘察成果對比印證

勘察過程中各種勘察手段基本同時進行,各種勘察手段因其技術性和針對性不同,對同一地質現象的解譯成果可能不盡相同。為保證最終勘察成果的準確度和統一性,對各種勘察技術手段獲得的解釋資料進行整合、分析和印證,對同一地質現象基本能得到一致解釋,并在此基礎上提出滿足工程需要的完整的地質勘察資料。

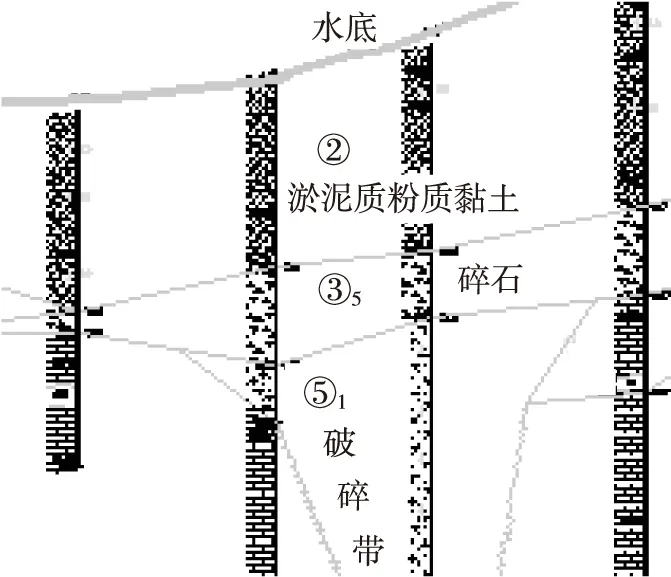

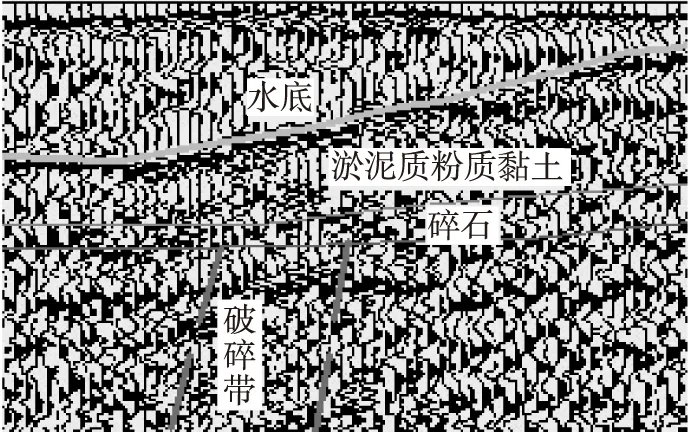

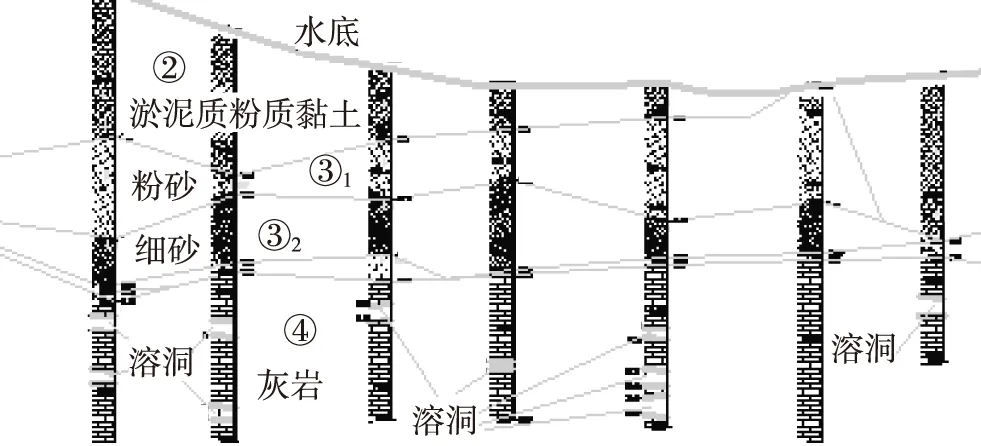

鉆探資料能夠較為準確、直觀的反映鉆孔處地層在深度上的變化及不良地質體的位置,但鉆孔布置具有一定的孔距,使得所獲勘察資料存在一定的誤差,孔距愈大誤差愈大,孔距愈小則相應的增大工程成本。工程物探能夠獲得連續的地質數據,但對于同一數據異常往往會產生不同的解釋可能。而通過整合、分析鉆探和物探資料,則能夠較為準確的反映出勘察區域內的地層變化,巖溶發育位置、規模、特點以及破碎帶的分布范圍等。如圖1,25號鉆孔19 m深度揭露破碎帶且勘察深度內未揭穿,而相鄰24和26號鉆孔揭露地層則為完整基巖,在這種情況下結合工程物探資料(圖2),則能準確的反映出破碎帶的具體位置和分布范圍,從而避免了補充勘探孔。圖3為鉆探孔揭露的溶洞位置,但不能反映出溶洞的分布范圍和規模特點,而結合鉆孔資料,工程物探則能解決這一問題(圖4)。因為查明灰巖中有“串珠狀”巖溶發育,經過對比,否定了原定的定向鉆在該層穿越的方案,而改在施工難度較小,把握較大的第四系松散層(細砂、圓礫和淤泥質土)中穿越。

圖1 鉆孔剖面(局部)

圖2 地震映像時間剖面(局部)

圖3 鉆孔剖面(局部)

圖4 地震映像時間剖面(局部)

5 結束語

通過對不同勘察手段所得資料的整合、印證,能較為精確的反映出穿越區域的層位變化,尤其是查明了不良地質現象(如破碎帶、溶洞)的位置、分布范圍等,為定向鉆方案設計提供了準確的地質資料,保證了定向鉆的順利施工。目前鄱陽湖定向鉆施工已順利完成,通過定向鉆施工過程中的實際檢測,勘察資料準確無誤,滿足工程要求。由此可以看出,對于地質條件復雜、對勘察資料精度要求高的大型工程,采用綜合勘察技術手段是可行的,也是必要的。

[1] 中華人民共和國國家標準.土工試驗方法標準(GB/T50123—1999)[S].北京:中國計劃出版社,1999

[2] 勝利工程設計咨詢公司.九江—景德鎮天然氣管道工程鄱陽湖穿越巖土工程勘察報告[R].勝利工程設計咨詢公司,2009

[3] 張守周.隧道穿越大型充填型溶洞的工程地質勘察技術研究[J].鐵道勘察,2009(5):64-69

[4] 楊文濤,謝樂云.多溶洞群地質的勘察技術[J].檢測技術,2004(5):25-26