山西中南部沁河特大橋岸坡穩定性分析

王 東

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

1 工程概況

沁河特大橋位于山西省臨汾市安澤縣馬連圪塔村的東南方向,河谷地形較為平坦,地勢較為開闊,沖溝較發育,洪洞側山勢呈梯形田層次上升,日照側為基巖,山體坡度較陡 50°~60°。大橋全長928.65m,中心里程DK417+256.98,為11-64m+6-32m簡支梁橋,最大墩高7.506m,洪洞臺位于黃土山梁坡頂,日照臺位于基巖山梁斜坡處,地勢較陡。該橋在線位DK417+210處跨越了一條寬約為4m的水泥路,可以通往安第線及G309國道,交通較為便利,安澤縣府城鎮坐落在該橋的線位西南方向約2km處,橋址位置見圖1。

圖1 沁河特大橋工程地質平面

2 工程地質特征

2.1 地形地貌

橋址區位于低山丘陵區及河床地帶,地形有一定起伏,地勢較為開闊,最大相對高差約100m。

2.2 氣象

線路通過地區屬中溫帶干旱、半干旱氣候區。以寒冷干燥、大陸型氣候為特征。晝夜溫差變化較大,表現為降雨量少,蒸發量大,空氣干燥,春秋季節多風,夏季短促而炎熱,冬季漫長且嚴寒。平均氣溫9.9℃,極端最高氣溫38.7℃,極端最低氣溫-12.6℃;年平均降水量465.8~509.1mm,年平均蒸發量1506.3mm;瞬時最大風速13.7m/s,主導風向南風;土壤冰凍期從當年10月下旬到次年的3月下旬,季節最大凍土深度49cm。

2.3 地震動參數

據調查,橋址區有史記載以來區域范圍內共發生兩次5級地震,未發生過5級以上強烈地震,地震活動較弱,屬新構造活動相對穩定的構造區塊。根據《中國地震動峰值加速度區劃圖》(GB18306—2001),橋址區地震動峰值加速度為0.10g;相應的地震基本烈度為Ⅶ度;地震動反映譜特征周期0.40s。

2.4 地層巖性

橋址區出露地層主要為:

(5)三疊系下統劉家溝組(T1l)的砂巖、泥巖及礫巖。砂巖以淺紫紅色為主,主要礦物成分為石英、長石,粉-細粒結構,局部為粗粒,中~厚層狀構造,巖質較堅硬,節理較發育,巖體較破碎,錘擊易碎;泥巖顏色為棕紅色,主要礦物成份為長石和石英,砂質結構,層狀構造;弱風化礫巖,棕紅色,主要礦物成份為長石和石英,砂質結構,層狀構造,裂隙發育,裂隙面有灰黃色水銹,錘擊不易碎。

2.5 水文地質特征

大橋在DK417+220~DK417+440橫跨沁河,沁河流經晉、豫兩省,是黃河三門峽至花園口區間一條較大的一級支流。沁河發源于長治市沁源縣霍山東麓的二郎神溝,源頭分水嶺高程為2200m左右。河流在太岳山峻嶺間蜿蜒南下,穿越臨汾市安澤縣,在沁水縣官亭訖堆附近進入晉城市,經羊城縣至澤州縣拴驢泉附近入河南省,由河南省濟源縣五龍口出太行山至武陡縣南賈村匯入黃河。

沁河流域總面積13532km2,占總面積的91%,沁河干流總長485km,其中山西省境內為363km,占總長的74.8%。大部分區間屬于山區峽谷型,坡陡流急,水多沙少,總落差1844m。

橋址區范圍地下水位高程約為853m,屬于第四系孔隙水,主要賦存于第四系砂卵石層中,受大氣降水影響較大。

3 岸坡穩定性分析評價

橋址區日照臺側位于山梁邊坡上,橋墩位于基巖上。沁河橋大里程端出露基巖為劉家溝組砂巖為主,現場實測巖層產狀為234°∠11°,節理裂隙發育,主要節理產狀如下。

①J1:205°∠72°,l<1m,s=0.2~0.6m,屬微張節理,無充填。

②J2:320°∠85°,l<1m,s=0.4~0.6m,屬微張節理,無充填。

該自然邊坡坡高為30m,自然坡角為58.7°,屬于高陡邊坡,故對其岸坡穩定性做初步評價。本文采用兩種方法綜合分析岸坡的穩定坡腳。

3.1 根據巖體質量與邊坡坡度的經驗公式確定邊坡的穩定坡腳

根據西南交通大學謝強《道路巖石邊坡坡度確定方法的研究》(中國公路學報,2001.2)一文,將約200個公路、鐵路巖石邊坡作為樣本,結合設計及工程修建的實踐,確定了一般巖石邊坡的穩定坡度約巖石質量指標的定量關系表達式

式中 α——邊坡的穩定坡角;

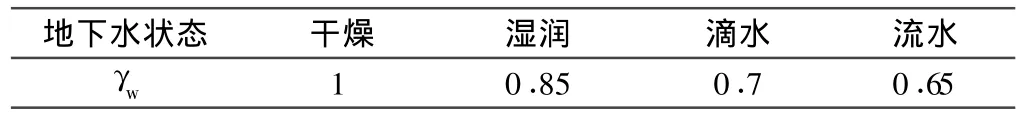

γw——地下水折減系數,見表1;

γh——高度折減系數,對于坡高超過30m的巖石邊坡,應考慮坡度折減,見表2;

R——為采用HT75型回彈儀測得巖體的回彈值;

D ——結構面平均間距。

表1 地下水影響折減系數

表2 邊坡高度折減系數

取 γh=0.96,γw=0.95,D=0.403;

取回彈值取統計計算值 R =12.27;計算出 α=53.8°。

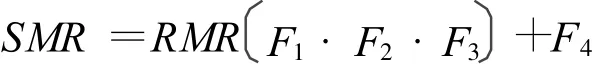

3.2 采用SMR法確定岸坡的穩定坡腳

1986年西班牙學者RomanaM.基于RMR巖體分級指標,引進不連續面與邊坡產狀關系、邊坡破壞模式、邊坡開挖方法等參數,提出了用于描述邊坡質量,評價邊坡穩定性的巖體質量評價方法——SMR(Slope MassRating)。

式中 F1——邊坡中不連續面傾向與邊坡傾向關系調整值;

F2——不連續面傾角大小調整值;

F3——不連續面與坡面傾角間關系調整值;

F4——通過工程實踐獲得的邊坡開挖方法調整參數。

取F1=0.4,F2=1,F3=25,F4=15

計算出SMR=39

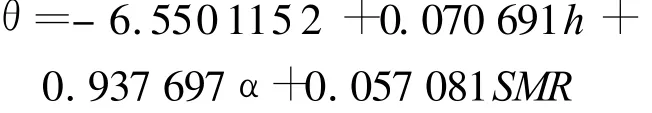

由經驗公式

計算出邊坡的自然穩定坡腳

兩個坡腳中取最小值,即得該岸坡的穩定坡腳為52.8°。

一般認為,橋梁基礎的位置都是位于邊坡破壞面(或自然穩定岸坡角)之外的。如圖2所示,假設橋墩身和邊坡頂部的交點至坡角連線與水平線的夾角,計算出基礎距岸坡邊緣水平方向的安全距離臨界值為L0=1.2m,即L>1.2m時,岸坡巖體強度滿足要求。

圖2 橋基與邊坡參數關系

4 結束語

本文對沁河特大橋日臺側的高邊坡進行了岸坡穩定性分析,計算出該巖質邊坡自然穩定坡角及墩位離岸坡的安全距離,為后期的設計及施工提供了有效的理論依據;同時也驗證了SMR法和經驗公式法的可行性。

[1]蔣爵光.鐵路巖石邊坡[M].北京:中國鐵道出版社,1997

[2]黃昌乾,丁恩保.邊坡工程常用穩定性分析方法[J].水電站設計,2007,15(1)

[3]謝 強.道路巖石邊坡坡度確定方法的研究[J].中國公路學報,2001(2)

[4]馮棟發.確定峽谷巖石邊坡橋基位置的經驗公式[D].成都:西南交通大學,2000

[5]崔政權,李 寧,等.邊坡工程—理論與實踐最新發展[M].北京:中國水利水電出版社,2004

[6]GB50111—2006 鐵路工程抗震設計規范[S]

[7]TB10077—2001 鐵路工程巖土分類標準[S]

[8]沈明榮,陳建峰.巖體力學[M].上海:同濟大學出版社,2006