用電子商務手段構建新型的蔬菜流通體系

貢祥林

(北京物資學院物流學院,北京市101149)

北京是一個超過千萬人口的特大城市,2008年北京市常住人口1633萬,瞬間峰值2100萬,[1]據不完全統計,2009年北京市的常住人口已超過2000萬人。由于中國人的生活習慣,使蔬菜的人均消費量比其他國家要高,農產品中蔬菜消費數量巨大,蔬菜的供應關系著北京市居民的日常生活。對這一問題各界都十分關心,北京市政協曾進行了相關的專題調研。[2]

一、北京市目前蔬菜流通的基本體系

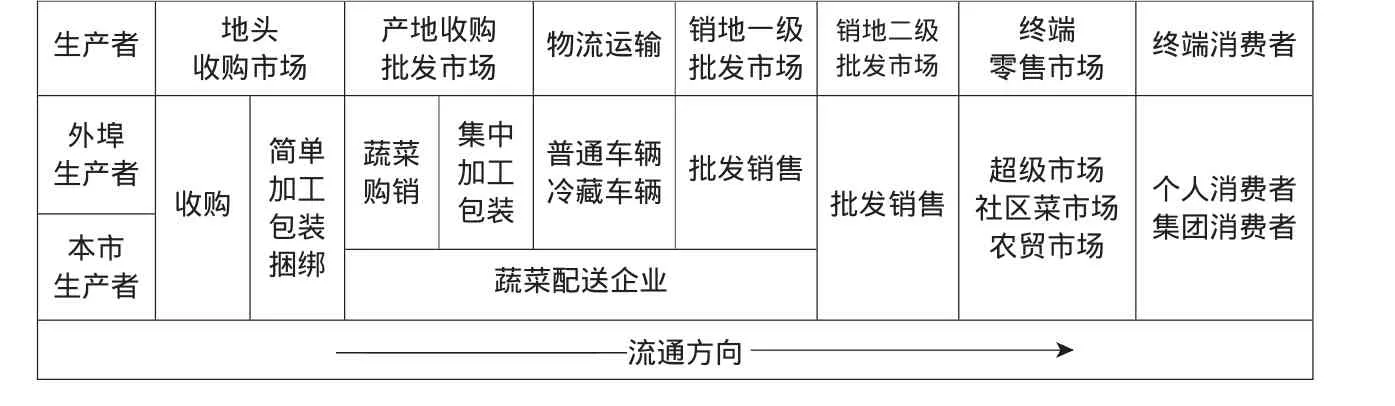

購——銷地批發(一、二級市場)——零售市場——消費者組成,個別的情況可能還會有三級批發市場。表1所列出的流通環節中,蔬菜從生產到最終消費,最短的流通環節是直供,即由生產者直接供給終端消費者,如北京市一些大型飯店的綠色蔬菜供應基地,其供應鏈為:生產者——消費者,即從地頭到終端消費者那里,但這些蔬菜僅局限于高端、精細蔬菜,大部分的蔬菜還是由其他模式供應的,最長的路徑經過9~10個環節。

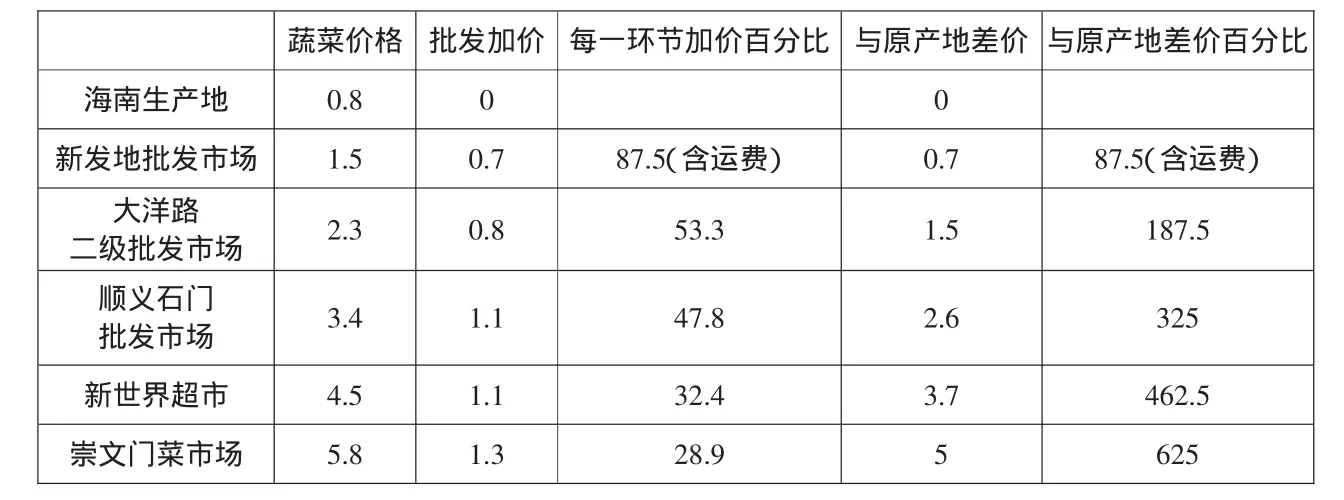

考慮到北京市蔬菜供應的總量中,2006年本地、外埠蔬菜上市量分別為26.40億公斤和76.50億公斤,分別占全市上市總量的26.7%和73.3%,以外埠蔬菜交易為主這一現實情況,蔬菜的流通環節大部分經過地頭收購、產地批發、運輸、銷售地批發、零售等環節,一般經過5個以上環節。過多的流通環節,使蔬菜最終到消費者手里時價格偏高。新發地批發市場董事長張玉璽2009年年初曾透露:從海南運到北京市的尖椒,當地收購價格為0.7~0.8元/公斤;運到新發地加上運輸費及其他費用后

經過多年的發展和積累,北京市形成了現有的蔬菜流通體系,在北京市的蔬菜供應鏈中,參與到蔬菜產銷環節的主體以及主體間的上下游關系如表1所示。一般蔬菜流通體系由生產者——地頭收購——產地收批發價格變為1.5元/公斤;大洋路二級批發市場價格為2.3元/公斤;順義石門批發市場價格為3.4元/公斤;新世界超市價格為4.5元/公斤;崇文門菜市場價格為5.8元/公斤。[3]

表1 北京市蔬菜供應鏈主要參與環節

在這樣的流通過程中,蔬菜價格的變化過程如表2所示。以“海南生產地到崇文門菜市場”為例,崇文門菜市場的蔬菜價格與海南生產地蔬菜價格相比,達到了625%,即6.25倍,而海南菜農的收入僅為售價的13.69%。即使與銷售價格相對便宜的超市(新世界超市)比較,海南菜農的收入也只占售價的17.78%。扣除菜農支付的生產成本,所得利潤非常微薄,同時還要承擔信息不對稱帶來的滯銷風險。

二、北京市蔬菜流通體系中存在的問題

在北京市蔬菜供應體系中,供應量最大的老百姓日常消費蔬菜的供應模式主要是綜合市場。目前,北京市從事蔬菜零售業務的綜合市場近400家,平均每萬戶居民擁有1~1.2個市場,是蔬菜流通的主要渠道。但該模式存在不少問題,需改進的地方是多方面的,主要問題有:

1.市場供應體系發展滯后

目前,北京市蔬菜流通存在著效率低、成本高、組織化與產業化程度低,不能適應北京國際化大都市發展的要求。

北京市農產品流通的市場格局已形成了以九大一級批發市場(新發地、中央市場、大洋路、八里橋、石門、水屯、回龍觀、錦繡大地、岳各莊)為龍頭,輔以五十余家二、三級小型批發市場的食品供應體系。

這樣的批發形式大約相當于日本20世紀四五十年代的水平,1923年日本發布《中央批發市場法》后,開設了京都市場,并在大阪、橫濱、神戶和東京等城市開設了市場。1946~1975年是戰后日本資本主義從高速復活到高速經濟成長的30年,在這個時期,以上述的5個批發市場為核心,名古屋市、福岡市、廣島市、札幌市、仙臺市等地相繼開設了批發市場。同時,在人口集中和城市化進程較快的地區也擴充了許多地方市場。

2.市場交易手段落后

在信息化社會中,我國的農產品交易手段還很落后。北京農產品中央批發市場總經濟師王兢說:“目前,市場的交易手段非常原始,就是面對面的議價交易,這導致了價格數據的水分很大,而且價格的即時發布也很困難,一般會滯后一到兩天,一旦出現價格大幅波動,政府應對會比較被動。”而在韓國、日本等國家首都的中央農產品批發市場,采用的是類似股市開市前的集合競價方式,當天的價格一般是在開市之前,采用類似拍賣的形式,由眾多商戶電子報價,價高者得,同時也形成該產品當天早市的市場價格,并即時顯示在電子屏幕上,所有的生產者、消費者都可以查詢。

表2 蔬菜價格加價列表 單位:元、%

3.蔬菜安全追蹤困難

隨著北京經濟快速發展和居民消費水平的提高,消費者對蔬菜的需求呈現出多樣化、個性化、新鮮化和無害化的特點,加之北京市國際化大都市功能日益增強,消費者對中高檔蔬菜的需求量與日俱增。

在消費者對蔬菜需求旺盛的同時,也要求能及時提供品種豐富、安全可靠的產品,蔬菜安全成為關注的重點。幾年前,在蔬菜供應中出現的“毒韭菜”事件也在提示我們一定要關注蔬菜的食品安全。

在“三鹿”奶粉事件中,奶粉有其品牌和固定的批發、銷售渠道,一旦發生安全問題,能夠比較好地追蹤。但按目前蔬菜的經營模式,由于批、零商家間沒有固定的供應關系,一旦出現類似“毒奶粉”事件,蔬菜來源的追蹤難度非常大。

4.市場需求信息渠道不暢

作為蔬菜生產者來說,需要即時獲得市場的需求信息,生產出適銷對路的蔬菜品種,獲得較好的經濟效益。而在我國蔬菜實際生產過程中,由于沒有充分的信息溝通渠道,出現了一些不良情況,如《新京報》2008年8月31日報道,貴陽市政府要求干部職工購買西紅柿以解決西紅柿產量過剩的問題,引發了各界爭議。這件事情的關鍵起因是由于信息溝通不充分,當地農民按2007年西紅柿市場情況安排2008年的種植面積,但忽略了其他地方農戶種植數量的增加,造成西紅柿種植面積過大。又如2008年4月17日,《北京青年報》報道了北京市生菜滯銷的消息,認為“目前,京郊蔬菜購銷合同方面也存在一定的問題”,農民與蔬菜配送公司間雖然簽訂了合同,但在保護雙方利益上合同并沒有起到很好的作用,說到底還是信息不對稱造成的結果。

就目前情況看,在農產品交易中,農民處于弱勢地位。上面的兩個例子充分說明,信息不對稱最終產生的危害往往是由農民承擔。可見,在農產品尤其是在蔬菜生產中,引入暢通的信息溝通渠道,減少蔬菜生產、運銷中的盲目行為,使農民利益得到保護,是非常迫切的。

三、北京市目前蔬菜流通模式的嘗試

鑒于蔬菜流通關系到千家萬戶的群眾利益,北京市政府正在進行蔬菜流通模式的嘗試,基本的做法是:

1.超級市場模式

這是北京市商委提出的蔬菜流通模式。在供應形式上,提倡蔬菜供應在超級市場內完成。這種模式的好處是,以凈菜供應北京市場,減少了生活垃圾,同時解決了蔬菜安全追蹤困難的問題。這種方式是現代社會大規模農業生產的一種必然形式,也是供應鏈的要求。

目前,北京市部分超市銷售的蔬菜以高檔綠色蔬菜為主,進行普通蔬菜銷售的不多,個別超市雖然經營普通蔬菜,但其形式與綜合市場類似,考慮到超市的市場環境帶來的成本增加,競爭力一般都低于綜合市場。

另外,與日本、德國相比,我國超級市場的密度遠低于這些國家。因此,僅靠超級市場模式完全滿足北京市居民的日常蔬菜供應有一定的難度。

考慮我國人民的生活習慣和蔬菜經營成本等因素,批發市場——集貿市場(或社區蔬菜供應點)的形式還會長期存在。

2.組建蔬菜直營點

由農產品批發市場直接組建蔬菜直營店,其基本形式是:社區提供經營場地,批發市場負責經營,集采購、配菜、送貨、銷售為一體的社區菜店模式。這樣做的實質是對批發與零售間的其他交易環節進行“短路”,實現批發到零售路徑的最短化。通過規模化,使老百姓得到質優價廉的蔬菜,零售商獲得合理利潤。

但這種模式也存在一些不足,一是經營者在扣除房租、人工等銷售成本后盈利比較困難;二是與現行的蔬菜流通模式并存,增加了一種流通環節,成本有所提升。

四、建立電子商務形式的蔬菜交易體系

在蔬菜供應主要依靠批發市場——集貿市場(或社區蔬菜供應點)的情況下,北京市蔬菜供應在提高流通效率、降低蔬菜損耗、及時傳遞與溝通信息、加強蔬菜安全監管等方面,還有很大的提升空間。

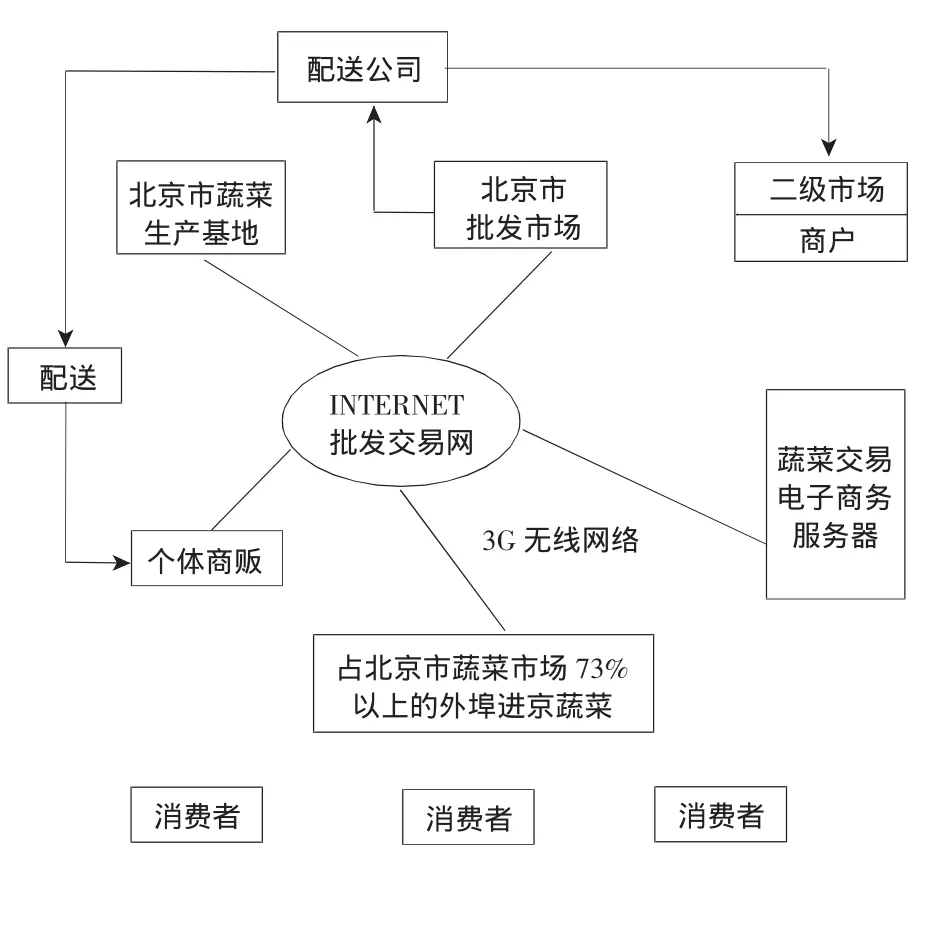

針對北京市蔬菜流通現狀和需要解決的問題,建立一個以電子商務平臺為基礎的交易系統,并通過一定的方法,對交易進行組織。利用互聯網進行蔬菜流通中的信息傳遞、交易指令的下達、實物配送信息的傳遞等,提高交易效率(參見圖1)。

圖1 北京市蔬菜電子商務交易基本框架

1.建立電子商務交易平臺

選擇電子商務交易平臺,用以改善北京市蔬菜流通狀態,是基于電子商務的以下特點:電子商務可在任何時間、任何地點進行交易,可減少蔬菜零售經營戶起早貪黑的辛苦;電子商務交易一般進行的是商流,在這種情況下,物流可以順理成章的集中進行,減少物流引起的二氧化碳排放;電子商務的交易信息可直接進入信息采集系統,有利于蔬菜行情的匯集,經過適當處理可用于行情發布,速度快,數據準確。

電子商務的形式在交易效率、綠色流通、減少流通環節等方面的作用是巨大的,在農產品和蔬菜交易中建立這樣的電子商務體系已經沒有任何技術障礙,現有的電子商務交易系統及其支付體系所采用的技術,已能足夠支撐蔬菜這樣的農產品交易需求,關鍵是如何對蔬菜交易過程進行組織,使其適應電子交易的方式。

北京市蔬菜交易模型系統框架可以選擇如圖1所示的形式。交易批發商、二級批發商、零售商、配送公司等都使用統一的交易平臺,其交易過程、信息交換都在計算機構成的電子商務系統內完成。特別要指出,京外蔬菜的供應商在外埠完成蔬菜集結后運往北京的路途上就可通過電子商務系統參加蔬菜交易,當蔬菜抵達相關的交易市場時可立即進入配送環節,省卻了交易時間和交易場地,尤其在3G網絡開通的今天,為這樣交易方法提供了很好的技術手段。

2.業務過程組織

交易的組織框架是以基于互聯網的電子商務交易系統為依托,該系統實際上是一個開放式系統,可在這一系統平臺上進行業務組織。在蔬菜經營的實體中,商販的人群相對固定,可考慮參加交易的實體以會員制為基礎,組建各交易部門,同時進行信息采集和發布。

蔬菜生產、交易、零售的從業人員素質通常比較低,如何使其利用電子商務平臺進行交易是考慮的首要問題。基于這樣的考慮,在進行初期的業務活動時,無論是蔬菜批發交易市場的賣家,還是綜合市場中的買家,交易指令可由交易者口頭下達,在市場內指定專人為其操作。在蔬菜交易者熟悉系統后,蔬菜交易者可自行交易,以提高市場的交易速度與效率。

建立基于互聯網的電子商務交易系統,應以銷售地批發市場為核心。這樣做的好處是:其一,所有的蔬菜批發商、零售商都是以批發市場作為他們的交易場所,是蔬菜的集散地,交易人群集中;其二,考慮到銷售地批發市場是外地蔬菜進京的第一站,也是今后形成供應鏈不能缺少的一個環節,所以,銷售地批發市場有可能成為農產品供應鏈的鏈主。

當然,建立電子商務形式的蔬菜交易體系不是一蹴而就的。這種形式的可行性分析以及在實際操作過程中可能遇到的各種具體問題,應作為新的課題加以研究解決。

[1]于靜,劉萃.北京常住人口1633萬[N].北京青年報,2008-11-20(A6).

[2]柳健詔.食品安檢成本過高拉升菜價 [N].北京青年報,2009-06-04(A10).

[3]王軍光.新發地蔬菜直營店進社區有難度[N].北京青年報,2008-10-24(A14).