《農產品質量安全法》實施對批發市場經營行為影響研究

韓 青, 袁 學 國

(1.中國農業大學經濟管理學院,北京市 100083;2.中國農村技術開發中心,北京市 100045)

一、引言

農產品質量安全問題是關系城鄉居民身體健康、農產品市場競爭力與社會穩定和諧的大事。近年來,我國農產品質量安全問題得到了各級政府和有關部門的高度重視,農產品質量安全水平有了較大幅度的提高,但仍然存在農產品種植養殖領域濫用投入品、農產品生產加工領域假冒偽劣現象突出、流通環節經營秩序不規范等問題,農產品質量安全事件不斷發生。這是因為,盡管全國人大常委會已經頒布實施了《食品衛生法》和《產品質量法》,但《食品衛生法》并不調整種植業、養殖業等農業生產活動,《產品質量法》僅適用于經過加工、制作和用于銷售的產品,不適用于未經加工、制作的農業初級產品。2006年11月,我國頒布實施了《中華人民共和國農產品質量安全法》(以下簡稱《農產品質量安全法》),該法明確規定了農產品(指來源于農業的初級產品,即在農業活動中獲得的植物、動物、微生物及其產品)生產、流通與消費環節所涉及的不同行為主體與各級政府職能部門的職責,填補了我國農產品質量安全監管法律方面的空白,從源頭上保障了農產品的質量安全。

農產品批發市場作為農產品集中批發交易的平臺,是農產品生產、運輸、消費鏈條上的關鍵環節。目前我國經由農產品批發市場交易的農產品所占比例高達70%以上。[1]針對農產品質量問題,它向前可追溯生產者的責任,向后可保護消費者的消費安全。因此,農產品批發市場主體安全經營行為對于保障農產品質量安全具有非常重要的作用。《農產品質量安全法》對批發市場主體安全經營行為進行了一系列規定,如明確規定了禁止銷售的農產品范圍;規定農產品批發市場應當設立或委托農產品質量安全檢測機構,對進入市場銷售的農產品進行抽查檢測;發現不符合農產品質量安全標準的,應要求銷售者立即停止銷售,并向農業行政主管部門報告;建立進貨檢查驗收制度等。該法還規定了批發市場主體相應的民事賠償責任和法律責任。《農產品質量安全法》至今已經實施三年多了,深入了解該法頒布實施對批發市場主體安全經營行為產生的影響以及制約該法有效實施的因素是政府職能部門和學術界共同關注的問題。本文根據2009年6月到9月對江蘇、山東、內蒙古、北京等地55個農產品批發市場的問卷與典型案例調研,對《農產品質量安全法》實施效果進行評價,分析制約該法有效實施的因素,進而提出規范農產品批發市場主體安全經營行為、保障農產品質量安全的相關政策建議。

二、《農產品質量安全法》實施效果的實證分析

1.批發市場基本情況

本次所調研的農產品批發市場主要集中在我國東部和中部地區,向江蘇、山東、北京、天津等中東部地區批發市場發放問卷44份,所占比例為80%;向陜西、內蒙古、新疆等西部地區批發市場發放問卷11份,所占比例為20%。①這與目前我國農產品批發市場東部地區多、西部地區少的分布格局是一致的。[2]在所調研的批發市場中,國有商業部門或國家工商行政管理部門創辦的市場有7個,占樣本量的13%;鄉村集體創辦的市場有19個,占35%;私人投資創辦的市場有29個,占樣本量的52%。國營批發市場主要成立于20世紀90年代初期,而鄉村集體創辦或私人投資創辦的批發市場形成于2000年以后。

本次調研的批發市場規模都比較大,2008年占地面積100畝以上的批發市場占樣本總量的37.3%;總資產1000萬元以上的批發市場占51.0%;批發市場當年成交額平均為8795萬元;入駐商戶數量200個以上的批發市場占66.7%。其中,80.7%的商戶為家庭個體經營者,10.2%的商戶為企業化經營,9.1%的商戶為農民合作組織或協會經營;80%左右的農產品批發市場為綜合性批發市場,20%左右的農產品批發市場為專業蔬菜或畜產品(水產品)批發市場。在綜合性批發市場中,以蔬果類為主要經營項目的批發市場占60.4%,以畜產品(水產品)為主要經營項目的批發市場占23.7%,以農副產品或糧食為主要經營項目的批發市場占15.9%。從以上對批發市場基本情況的統計分析可以看出,本次所調研的批發市場在組織形式、市場規模、入駐商戶特征等方面與當前我國批發市場運營的現狀基本相符。

2.《農產品質量安全法》的實施效果

(1)《農產品質量安全法》的實施加大了批發市場對進入市場的農產品質量安全的檢測力度。一方面,該法的實施使批發市場在當地政府的支持下,加大了市場檢測設備與人員方面的投入。調研結果顯示,2008年有75.4%的批發市場設立了檢測機構,對進入市場的農副產品進行抽樣檢測,在設立檢測機構對農產品進行檢測的批發市場中,有78.3%在《農產品質量安全法》實施之前(即2006年之前)就建立了檢測機構。對批發市場檢測機構建設主體的調查結果顯示,有43.2%的批發市場自己出資建設檢測機構,有56.8%的批發市場由當地政府相關職能部門與批發市場共同出資建設檢測機構。該法實施后,批發市場專業檢測人員數量大幅增加,檢測機構平均工作人員數量由2006年的3.3人增加到2008年的8.4人。

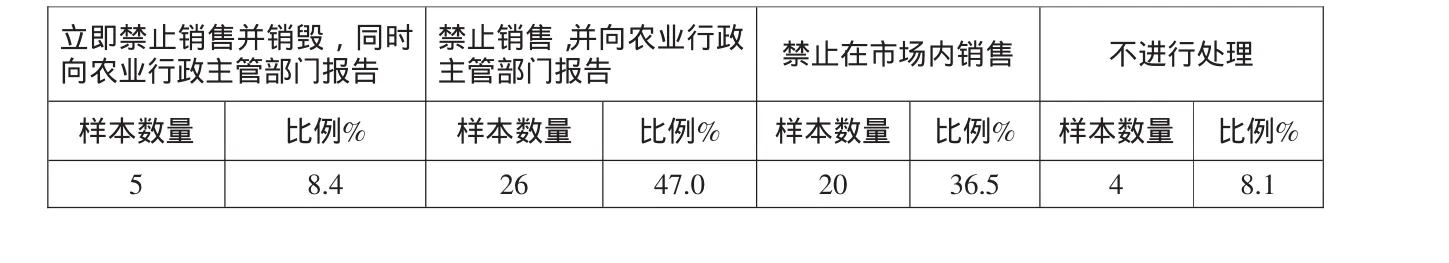

另一方面,《農產品質量安全法》實施后,批發市場加大了對進入市場的農產品抽查檢測的頻率。有些大型批發市場每天都對豬肉、牛肉、羊肉等畜產品及蔬菜類產品進行例行的抽查檢測。以蔬菜為例,批發市場對蔬菜進行抽查檢測的頻率2006年平均為8.4次/月,2008 年增加到 11.7 次/月,增加了39.3%。另外,90%以上的批發市場基本能夠按照《農產品質量安全法》的要求,對檢測出來的不合格產品依法進行處理。從批發市場對不合格農產品的處理情況(表1)看,8.4%的批發市場會立即禁止商戶銷售并讓其銷毀不合格產品,并向農業行政主管部門報告;47.0%的批發市場會禁止銷售不合格產品,并向農業行政主管部門報告;36.5%的批發市場能夠在發現不合格產品后,禁止商戶在市場內銷售該產品;只有8.1%的批發市場對問題產品不進行處理。

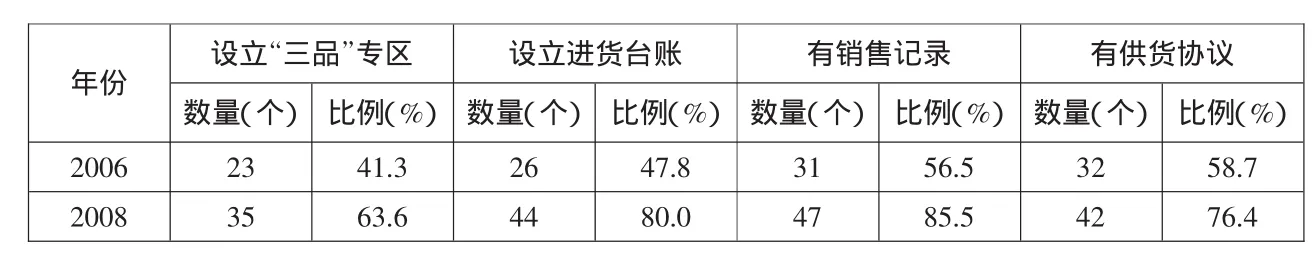

(2)《農產品質量安全法》的實施進一步規范了農產品批發市場主體的安全經營行為。從批發市場安全經營情況(表2)來看,與《農產品質量安全法》實施之前(2006年)相比,在被調查樣本中,2008年有63.6%的批發市場對無公害農產品、綠色農產品、有機農產品(簡稱“三品”)設立專區進行經營,比2006年提高了21.3個百分點;2008年有44個批發市場設立了進貨臺賬,比2006年增加了18個,提高了32.2個百分點;85.5%的批發市場有市場銷售記錄,76.4%的批發市場與商戶之間簽訂了供貨協議,分別比2006年提高了29%和16.7%。

(3)批發市場相繼制定了保障《農產品質量安全法》有效實施的配套法規和規章制度。在被調查樣本中,有62.3%的批發市場建立了相關配套法規,如有的批發市場根據《農產品質量安全法》主要條例,建立了《農產品質量安全的市場準入辦法》、《農產品檢測管理制度》、《農產品質量安全制度匯編》、《農產品質量安全實施方案》等。另外,有的批發市場針對不同種類的農產品制定了相應的檢測制度,如《批發市場蔬菜農藥殘留快速檢測制度》、《畜產品檢疫檢測流程》等。同時,批發市場還與商戶簽訂了《質量安全責任書》,制定了《經銷商市場準入制度》。

(4)《農產品質量安全法》的實施使批發市場上所銷售的農產品質量安全水平得到了提高。隨著該法的實施,各省、市、區政府職能部門建立了有效的農產品生產源頭安全管理措施,如產地環境污染治理、農業投入品的監督檢測、優質農產品示范基地及示范縣建設等。同時,各地農業部門、工商管理部門和農產品質量檢測部門也加大了對批發市場定期檢測的頻率。批發市場與政府職能部門對農產品質量監管措施的加強,使批發市場上農副產品質量檢測合格率得到了提高。在被調查樣本中,2006年批發市場上蔬菜、畜產品、水產品質量合格率分別為94.2%、92.1%、92.5%,2008年三種產品質量合格率為 98.7%、96.4%、94.1%,分別比2006年提高了4.5%、4.3%、1.6%。

表1 農產品批發市場對不合格產品的處理情況

表2 農產品批發市場安全經營情況

三、制約《農產品質量安全法》有效實施的因素分析

盡管《農產品質量安全法》的實施加強了批發市場主體的安全經營行為,提高了農產品的質量安全水平,當地政府職能部門和批發市場也通過積極的宣傳和推廣,使批發市場管理人員對該法的內容有了較為全面的了解,但批發市場管理人員對該法可操作性的評價卻不容樂觀。對批發市場管理人員進行的問卷調查顯示,調查樣本對該法可操作性程度的評分平均為5.6分(滿分為10分),對所在地《農產品質量安全法》實施效果的評分平均為5.5分(滿分為10分)。制約《農產品質量安全法》實施效果的因素主要表現在以下幾個方面:

1.農產品質量安全檢測體系不健全

目前,我國縣一級特別是鄉鎮一級普遍存在農產品質量安全檢測機構與人員不足的現象,無法對我國小規模、不規范的農戶生產進行有效監督,給批發市場上農產品的質量安全帶來了潛在威脅。另外,我國食品安全管理方面長期以來實行的“分段管理”的行政管理體制,導致政出多門、多頭管理、部門之間協調性較差。[3]在縣一級,產品生產環節的質量安全問題由農業部門負責,批發市場的質量安全問題由工商和質量監督部門負責,產品消費環節的質量問題由衛生部門負責。批發市場是聯系農產品生產與消費的重要環節,但由于各執法部門所制定的農產品質量安全標準不統一,政府職能部門職責相互交叉,導致農產品質量安全事故出現后的責任認定存在很大困難。

2.對批發市場上的問題產品難以實現有效追溯

隨著我國農產品流通體系的不斷健全,無論是我國的銷地批發市場還是產地批發市場,市場上經營的農產品50%以上都來自外地,特別是銷地批發市場上的水產品有很大一部分來自外地,產品從生產的源頭到銷地的批發市場需要經過許多環節,由于產地準出制度的不完善以及產地的地方保護主義政策,農產品質量一旦出現問題,很難溯源。[4]以江蘇省揚州市的批發市場為例,揚州朝蘇農副產品冷凍食品批發市場上的生豬有60%以上來自山東、河南、安徽等地,如果生豬在源頭就注入了瘦肉精,即使批發市場檢測出了這樣的質量問題,也無法追溯到源頭,批發市場無法對來自外地的農產品質量問題進行問責。另外,進入批發市場的商戶主要以家庭個體經營為主,個體商戶數量大而分散的格局導致批發市場的質量檢測因成本太高而顯得力不從心。

3.農產品質量安全檢測技術較為落后,檢測手段不規范

首先,目前我國農產品質量安全檢測設備和技術在靈敏度、選擇性、特異性等方面都無法滿足歐盟等國家對農藥和獸藥殘留檢測的要求,生物毒素定量檢測、轉基因產品檢測、生物檢測技術等高端檢測技術的應用還是空白。農產品批發市場上的農藥殘留檢測設備僅在農藥含量較高時才能檢測出來,而且能夠檢測的農藥品種很少,只能進行定性分析。我國大多數批發市場針對豬肉瘦肉精的檢測從取樣到得出檢測結果一般需要2~3天,即使檢測結果顯示為陽性,也無法及時召回已經銷售出去的豬肉并進行處理了。另外,我國水產品批發市場檢測機構精密儀器明顯不足,專業檢測技術人員缺乏,大部分批發市場對水產品質量的檢測主要由專業人員通過目測的方法來判斷水產品的新鮮程度,而對于水產品的內在質量無法進行檢測。

其次,盡管我國很多廠家生產的檢測儀器都得到了國家質檢部門統一的標準認證,但各廠家生產的儀器仍然存在一些技術差異。由于檢測設備落后,各省、市、區農產品檢驗標準不統一,批發市場對農產品的檢測常常出現“檢不出、檢不準、沒法檢”的現象。

4.《農產品質量安全法》有些條款操作性不強,地方缺乏配套法規和細則來保障該法的有效實施

《農產品質量安全法》規定,批發市場對不合格農產品實行上報制度,但由于地方缺乏相應的配套法規,農業行政管理部門無法對問題產品的責任進行有效的追溯和問責。另外,盡管該法對農產品市場準入進行了相關規定,但因規定過于原則化,缺少細則,可操作性差,真正實施起來難度很大。最后,由批發市場自行設立檢測機構或委托相關質量檢測部門進行檢測的條款目前并不可行。與發達國家相比,我國農產品批發市場規模普遍較小,在沒有政府政策支持的情況下,批發市場作為市場化的主體并沒有動力進行農產品質量安全檢測設備的投入。

四、保障《農產品質量安全法》有效實施的政策建議

1.加強農產品市場準入制度建設

首先,應加強農產品產地準出制度建設,凡是從外地流入到本地批發市場的農副產品必須持有各級政府或農產品質量檢測部門提供的產地證明、生產者信息與產品質量合格證明等。其次,加強批發市場準入制度建設,明確要求批發市場建立銷售記錄,以便產品出現問題時,可以進行有效追溯。鼓勵批發市場營銷商與產地建立長期供貨協議,實現產銷對接,由批發市場直接到生產基地或農民合作組織處進貨。建立農產品物流信譽保障體系,對農產品供應商、承銷商、零售商實行備案、不良記錄通報制度和農產品安全責任連帶制度。通過采取系統的農產品質量監督管理手段并切實實施,確保農產品質量安全。

2.加大各級政府對批發市場農產品質量安全檢測體系建設的公共財政投入

我國批發市場規模普遍較小,批發市場上的營銷商主要以家庭個體為主,組織化程度較低,抵御市場風險的能力較差,導致批發市場缺乏經濟實力進行農產品質量安全檢測體系建設。我國應借鑒其他國家的先進經驗進行批發市場建設。例如,日本農產品批發市場建設用地由政府劃撥或出資購買,批發市場的建設也由政府投資。對于中央批發市場,政府補貼占投資總額的2/5;對于地方批發市場,中央政府補貼占1/3,地方政府補貼占1/3,所有補貼均不需要市場償還。同時,由政府派出公務員對批發市場進行管理。[5]韓國的農產品批發市場規劃、布局、投資、管理,也全部由政府負責。一般情況下,由中央政府無償投入30%的市場建設資金,其余部分由地方政府出資。由于農產品質量安全檢測服務具有公共產品特征,對于我國大型批發市場質量安全檢測體系建設,比如在設備和人員等方面,應加大國家財政支持力度,而對于地方批發市場質量安全檢測體系建設,則由中央與地方財政共同負責。結合我國農戶家庭小規模經營的現實,應加強鄉鎮一級的基層農產品質量安全檢測隊伍建設,農產品質量安全檢測機構建設經費納入縣一級財政預算。

3.加強政府在批發市場質量安全監管方面的宏觀調控作用

首先,改變農產品質量安全監管多頭管理的格局,由一個部門來對投入品的監管、生產環節的監管、市場安全經營監管及最終消費環節的監管等進行統一管理,提高政府監管效率。其次,加強批發市場法律法規體系建設。各級政府職能部門應建立相關地方性法規和細則,并在中央一級質量檢測部門指導下,統一農產品技術檢測標準。再次,應盡快出臺《農產品批發市場法》,以規范農產品批發市場的運作,達到公平、公正、高效的目的,充分發揮批發市場農產品物流樞紐的作用。最后,促進地市或者縣一級批發市場的整合,提高批發市場的規模化程度。

4.培育農民專業合作經濟組織,推行標準化和基地化生產,充分發揮優質品牌的帶頭作用

農民專業合作經濟組織作為農村的互助性經濟組織,可有效推進農業生產的規模化、標準化、專業化,在提供農業生產服務、組織農產品流通等方面發揮著積極的作用。同時,中介組織也承擔著規范和約束農戶生產行為的職責。鼓勵批發市場與農民專業合作經濟組織形成長期的供貨合作關系,提高農產品質量可追溯程度與市場上農產品的質量安全水平。

*本文系國家社會科學基金項目“農產品安全保障體系研究”(項目編號:09BJY069)的階段性研究成果。

注釋:

①東部地區包括11個省級行政區,分別是北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南;中部地區包括8個省級行政區,分別是山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地區包括12個省級行政區,分別是四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、廣西、內蒙古。

[1]陳炳輝,安玉發.農產品批發市場發展模式國際比較及對中國的啟示[J].世界農業,2006(2):7-9.

[2]李澤華.我國農產品批發市場的現狀與發展趨勢[J].中國農村經濟,2002(6):36-42.

[3]徐柏園.我國農產品質量安全管理分析[J].宏觀經濟管理,2007(3):7-12.

[4]賀峰.中國農產品物流模式構建:基于批發市場的研究[J].農業技術經濟,2006(5):40-44.

[5]潘立亞,賀盛瑜.日本農產品批發市場的發展對我國的借鑒[J].農村經濟,2006(8):127-129.