個人所得稅地鎮居民收入與消費關系實證研究

張振卿

[摘要]運用動態計量方法對個人所得稅和城鎮居民收入對城鎮居民消費的影響進行的實證分析表明:長期來看收入是影響城鎮居民消費行為的主要因素,但由于平滑消費傾向、收支預期的不確定性,在短期城鎮居民收入增加對消費的促進作用較小;在現階段,由于個稅相對規模、征收范圍、征收率、納稅方式的制約,個人所得稅并未真正成為制約城鎮居民消費的因素;在長期城鎮居民消費表現出“棘輪效應”。

[關鍵詞]城鎮居民消費;個人所得稅;城鎮居民收入;協整

[中圖分類號]FS10.42[文獻標識碼]A[文章編號]1004-9339(2010)02-0090-05

20世紀90年代以來,隨著我國經濟的快速增長,城鎮居民的收入水平和消費水平也保持了持續增長,但居民消費增長卻遠低于居民收入的增長,平均消費傾向由1993年的0.82下降至2007年的0.67,同期城鄉居民儲蓄卻以每年20%左右的速度高速增長;與此同時,最終消費占GDP的份額由1993年的59.3%下降到2006年的46.9%,消費需求不足,對經濟增長的貢獻偏低且不斷下降。而自1993年建立新的個人所得稅稅制之后,我國個人所得稅年均增速35.2%,個稅收入從1993年的46.82億元增加到2007年的3185億元,穩居第四大稅種;個人所得稅的增加必然減少城鎮居民的可支配收入。個人所得稅的超居民收入增長是否會改變城鎮居民的消費選擇和消費行為,降低居民的消費傾向,從而抑制城鎮居民消費和需求驅動型經濟增長模式的形成?為此,將收入和個人所得稅納入同一框架來研究其對城鎮居民消費的長期影響就顯得十分必要。

一、居民收入和個稅對城鎮居民消費的影響

收入是影響消費的主要因素,在西方經濟學中有許多經典理論成果。凱恩斯(Keynes,1936)認為消費隨收入的增加而增加,但消費的增量小于收入的增量,即絕對收入假說。其后在絕對收入假說基礎上,杜森貝里(Desenberry,J.S.,1949)指出消費者的當期消費會受到自己過去的消費習慣以及周圍消費水平的影響,即消費的“棘輪效應”和“示范效應”,人們當期消費是相對地決定的,消費和收入在長期內保持個相對固定比率,這便是著名的相對收入假說。持久收入一生命周期理論(簡稱LC-PIH)從跨時效用最大化原則出發揭示了消費者在生命周期中平滑其消費的動機,即在收入高的年份進行儲蓄,在收入低的年份借貸或花費儲蓄。里蘭德(Leland,H.E.,1968)的預防性儲蓄消費理論認為當未來收入不確定時,消費者將變得謹慎,用增加儲蓄的辦法來預防收入不確定帶來的風險。迪頓(Deaton,A.,1991)的流動性約束消費理論認為流動性約束會增加儲蓄、減少消費,不論流動性約束何時發生,它都會使一個人的消費比他想要的消費少。基于西方經典消費理論,國內研究者對我國地區和全國范圍內的城鎮居民收入和消費的關系進行了廣泛研究,近年以全國數據進行實證的文獻也頗為豐富。劉鳳和王玉華2001年用1991—1998年度數據研究發現城鎮居民收入和消費之間具有協整關系,城鎮居民邊際消費傾向為0.78;張繼海和臧旭恒2005年以我國1978~2003年的年度數據研究表明中國城鎮居民家庭收入和消費之間存在長期協整關系,當期收入和長期均衡對居民消費都具有較強的制約作用;同年,沈曉棟和趙衛亞以不同于前者的非參數回歸模型研究發現20世紀90年代以后我國城鎮居民的邊際消費傾向及彈性系數有明顯的下降趨勢;田青2008年將城鎮居民按收入不同分為七組,實證研究了不同收入水平城鎮居民收入和消費的關系,發現不同收入水平城鎮居民收入和消費都存在協整關系,但消費傾向因收入差異而異。

經濟學認為個人所得稅是影響消費的因素之一,征收個人所得稅使城鎮居民可支配收入減少,在商品市場價格不變下,使消費者預算線向原點平移,若商品均為正常商品,則消費者減少所有商品的消費量,這些商品消費支出減少的比例可能不同;而若在城鎮居民的消費集內的一些商品對消費者而言是低檔商品,那么因征收個稅而使消費者收入下降時,消費者則可能是減少正常商品消費而增加低檔商品的消費;換言之,由于存在收入變動的收入效應和價格效應,當征收個人所得稅使個人可支配收入減少時,消費者總支出會相應減少,而消費者消費集中各商品消費變動的幅度和方向卻存在著差異。圖1展示了收入變動和征收個人所得稅對城鎮居民一般商品(正常商品)消費的影響。城鎮居民初始預算線為A0B0,無差異曲線為D0,最優消費組合為E0,消費者的收入增加△R預算線向外平移到A1B1,達到個稅征收標準,繳納個人所得稅T使可支配收入減少,預算線向內平移至A2B2,與無差異曲線D2相切于E2,此時商品X、Y稅后最優消費量小于無個人所得稅條件下的最優消費組合E1中的消費量,商品X、Y的消費量及支出減少幅度,取決于消費者的偏好和商品X、Y自身特征,即收入變動的收入效應和價格效應決定了消費者的消費選擇。

二、實證研究

(一)數據及平穩性檢驗

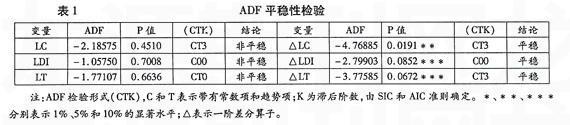

本文實證研究數據自《中國統計年鑒》、《中國稅務年鑒》1993~2007各年及《2007年國民經濟和社會發展統計公報》整理而來。城鎮居民消費水平以城鎮居民人均消費支出表示,城鎮居民收入用城鎮居民人均可支配收入表示,個人所得稅為全國個人所得稅總額(單位:億元),為消除可能的異方差性分別對三時間序列取自然對數,分別以LC、LDI、LT表示。在檢驗收入、個人所得稅和城鎮居民消費關系之前,需要檢查變量的平穩性,否則就可能出現偽回歸錯誤。檢驗平穩性的常用方法是單位根檢驗,常用的單位根檢驗方法是ADF檢驗(Augmented Dickey-Fuller Test)。用ADF單位根檢驗方法檢驗三變量的平穩性,結果如表1。由檢驗可知二時間序列也都是非平穩的,而它們的一階差分序列都是平穩的,所以是一階單整序列I(1)。本文所使用的軟件都是Eviews 6.0。

(二)協整檢驗與協整方程

如前,本文所涉及的變量都是一階單整的。如果這些變量的某種線性組合是平穩的,則稱這些變量之間存在協整關系。協整關系反映了所研究變量之間存在的一種長期穩定的均衡關系。對于服從I(1)過程的變量的協整檢驗,從檢驗的手段上可分為兩種:一種是基于回歸殘差的EG兩步法;另一種是基于回歸系數的Johansen檢驗。EG兩步法易于計算,早期被廣泛采用,但其缺點是在小樣本下,參數估計的誤差較大,并且當變量超過兩個以上時,變量間可能存在多個“協整”關系,其分析結果不易解釋;而Johansen針對上述問題提出了極大似然估計法(MLE),優于EG兩步法。由于本文研究變量超過兩個,樣本量也相

對有限,所以這里本文采用后者進行分析。

在運用Johansen協整分析方法來檢驗城鎮居民可支配收入(LDI)、個人所得稅(LT)和城鎮居民消費(LC)之間是否存在協整關系之前,需要先根據無約束的VAR模型確定最優滯后期。由于VAR模型的穩定性是判斷模型好壞的關鍵條件,而且隨著滯后期增長模型穩定性越差,所以當VAR模型不符合穩定條件時的前推一期為最長滯后期,然后根據殘差檢驗逐期剔除不顯著模型,通過殘差自相關、正態性、異方差性檢驗的模型為最終模型。依據上述思路,當滯后期為3時VAR模型穩定性條件不滿足,比較滯后1期到2期VAR模型殘差自相關、正態性和異方差性檢驗,最終確定最優滯后期為1期(檢驗結果如表2)。用AIC、SC、HQ信息準則、FPE最終預測誤差方法以及LR統計量標準來選擇可以得出最優滯后期為1的一致結果。協整檢驗實際上是對無約束VAR模型進行協整約束后得到的VAR模型,該VAR模型的滯后期是無約束VAR模型一階差分變量的滯后期。

如表3,協整檢驗的結果表明,在1%的顯著水平上,變量之間僅有1個協整關系,估計出的經過標準化的協整關系式為:

EC1=LCt+0.05404LTt-0.807034LDIt-0.024139@Trent-1.597067(1)

(0.01704)(0.04407)(0.00486)

[3.17102][-18.3125][-4.96648]

上式所示協整系數下小括號內數字為漸進標準誤差,中括號內為t統計量,表明各個變量在協整關系中顯著,(1)式可以寫做LCt=1.597067-0.05404LTt+0.807034LDIt+0.024139@Trend。由協整關系式可知,就長期而言,收入是影響城鎮居民消費的決定因素,城鎮居民可支配收入每增加1個百分點,城鎮居民的消費將增長0.81個百分點;長期中個人所得稅對城鎮居民消費具有制約作用,但影響微弱,個人所得稅每提高1個百分點,城鎮居民消費將降低0.054個百分點,在我國個人所得稅并不是影響居民消費決策的重要因素。上述結論是基于協整檢驗得出的初步分析結果,有待于結合其它方法進一步驗證分析。

(三)Granger因果檢驗和脈沖響應分析

協整檢驗結果證明個人所得稅、收入與城鎮居民消費之間存在長期穩定的均衡關系,但這種均衡關系是否構成因果關系還需要進一步驗證。為了檢驗個人所得稅及收入對城鎮居民消費的長期因果關系,我們采取基于VAR模型的Granger因果檢驗進行檢驗。由于格蘭杰因果檢驗結果對滯后期的長度的變化比較敏感,因此應首先確定合適的滯后期,由前文知最優滯后期為1。表4中列出了滯后期為1、2、3的檢驗結果,檢驗的結果一致,說明檢驗穩定可信。由表4可知,在1%的顯著水平上拒絕了城鎮居民收入不是消費的格蘭杰原因的原假設,說明城鎮居民收入是其消費的原因。個人所得稅不是城鎮居民消費的格蘭杰原因的原假設都被接受,表明我國個人所得稅并不是影響城鎮居民消費的因素,這說明協整關系式中描述的個人所得稅與城鎮居民消費之間的關系反映的并不是兩者間內在的因果關系,只是樣本數據的關系。可能的解釋是:(1)由于個人收入的多元化、隱形化,居民納稅意識及稅務部門征管水平不高,使個人所得稅實際覆蓋居民收入范圍比較窄,征收率比較低,個稅占居民總收入的比重低。(2)雖然我國城鎮居民收入增長迅速,但實際上城鎮居民收入還比較低,2007年城鎮居民人均可支配收入14 909元,個人所得稅覆蓋城鎮居民范圍仍有限(除利息稅外),繳納工薪所得個人所得稅的納稅人月納稅額很微小;個人所得稅絕對額雖然增長迅速,但相對于我國的城鎮人口來說數額還非常小。(3)長期以來,我國個人所得稅的納稅辦法主要是代扣代繳,納稅人自行申報繳納方法實施晚且覆蓋面很窄,個人所得稅對居民心理和行為的影響不直接。

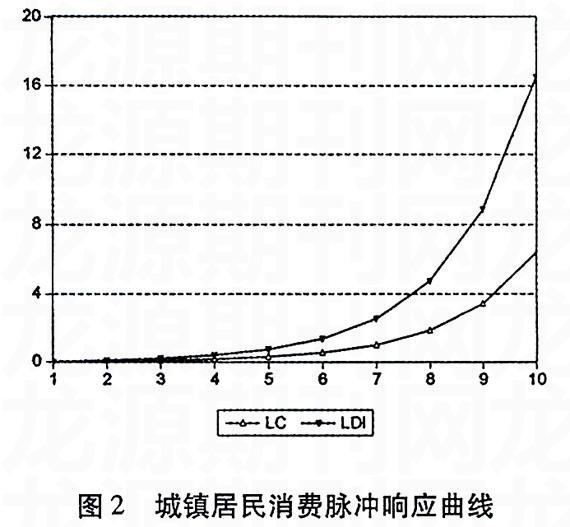

為了進一步研究變量間關系的作用強度和路徑,下面我們將利用Sims提出的向量自回歸(VAR)技術進行脈沖響應分析。脈沖響應函數描述的是VAR模型中來自隨機擾動項的一個標準差沖擊對變量當前和未來取值的影響,它能夠比較客觀地刻畫出變量之間的動態交互作用及其效應。圖2是基于前文確定的VAR(1)模型,采用喬利斯基(Cholesky)解析法模擬的城鎮居民消費脈沖響應函數圖。因為個人所得稅與城鎮居民消費之間不存在格蘭杰因果關系,故這里沒有給出城鎮居民消費對個人所得稅的沖擊響應曲線。從脈沖響應圖可以看出:(1)城鎮居民可支配收入一個標準差新息(innovation)在短期內對城鎮居民消費的沖擊很小,但呈逐步上升態勢。其中內在的邏輯可能在于:一方面,與生命周期一持久收入理論相符,城鎮居民具有將收入分配于整個生命周期以平滑消費的傾向;另一方面,改革開放以來我國社會處于轉型期,收入分配、教育、住房及社會保障等制度持續改革但仍不完善,尤其是尚未建立起健全的養老、醫療及失業等社會保障體系,居民對未來難以形成穩定的預期,未來的不確定性和流動性約束使理性的居民并不會把當期提高的收入迅速進行消費,而更多是儲蓄;只有在具有持續穩定增收流情況下,才會逐步把增加的收入以至儲蓄轉化為消費。(2)城鎮居民消費自身一個新息的沖擊,也呈現出短期對消費影響比較弱,卻又不斷上升的趨勢。這說明城鎮居民收入總體還較低,且在轉型期人們對未來缺乏確定性的預期條件下,人們不會輕易助長自己的消費。而長期來看城鎮居民的消費存在“棘輪效應”。

三、結論

本文的實證分析表明,長期來看收入是影響城鎮居民消費行為的主要因素,但由于平滑消費傾向、轉型期制度的不穩定不完善下未來收支預期的不確定性,在短期內城鎮居民有比較高的儲蓄傾向,收入增加對消費效應的促進作用較小。在現階段個人所得稅并未真正構成制約城鎮居民消費的因素。另外,在長期城鎮居民消費具有“棘輪效應”,而短期不明顯。

上文的研究給我們帶來以下啟示:其一,收入始終是影響城鎮居民消費的主要因素,為了擴大內需,提高城鎮居民消費水平,其根本在于發展經濟,增加居民的可支配收入,藏富于民,提高居民的購買力;而使城鎮居民形成持續收入流,穩定居民收入預期,不僅有助于增進城鎮居民長期內的消費,而且對激活城鎮居民短期內的消費尤為重要。其二,應深化各項經濟體制改革,建立健康、穩定、有序的市場經濟秩序,加快社會保障體系建設,形成覆蓋范圍廣、保障水平適當的醫療、養老、失業等社會保障制度,使居民對未來消費支出有比較穩定的預期,減少居民未來消費的不確定性。其三,政府應該優化財政支出結構,降低經濟建設支出比重,將財政支出重點轉向公共產品和公共服務的提供上,提高財政在教育、公共衛生、就業培訓、社會保障、公共設施等方面的投入,承擔責任,彌補“缺位”。改變由于財政支出結構不合理導致的本應由政府提供保障的公共服務,而事實上由居民自我保障,造成居民謹慎消費和過度儲蓄。其四,在現階段,由于個人所得稅稅收相對規模仍較小、征收廣度和深度有限、征收率比較低、納稅方式間接,使我國個稅并未真正成為制約城鎮居民消費的因素,因此試圖通過提高個人所得稅費用扣除標準來刺激消費的做法未必能取得預期的效果。但是這并不否定提高個稅扣除標準的合理性。提高個人所得稅工薪所得稅扣除標準的意義在于:削弱我國個人所得稅在缺乏像國外的指數化調整機制下因通貨膨脹而可能造成的扭曲,使大量低收入者不再成為納稅人,體現個稅的公平效應,以及降低個稅征納成本、提高個稅的行政效率。

責任編輯:上林