東北地區產業結構變化對經濟增長貢獻的實證研究

林秀梅 郝 華

[摘要]東北地區是建國初期我國優先發展重工業的重點地區。改革開放后,我國進行經濟體制改革,區域產業結構進行了相應調整,東北地區產業結構隨之改變,失去了工業發展優勢,經濟增長速度放緩。經過產業結構調整,東北地醫的產業結構趨向合理,促進了地區經濟增長。

[關鍵詞]東北地區;產業結構;經濟增長

[中圖分類號]F127[文獻標識碼]A[文章編號]1004-9339(2010)02-0104-04

地區經濟增長的主要推動因素有4個,即資本、勞動力、技術和生產結構。資本和勞動力推動屬于生產要素的推動,技術推動屬于生產力的推動,生產結構推動是將前3個因素結合起來的生產組織方式的推動。不同的生產結構,代表了不同的資源配置方式,其結果是帶來不同的生產效率和不同的產出水平。生產結構主要指的是產業結構,產業結構和經濟增長互為因果、互相促進。產業結構變動是經濟增長過程中所出現的必然現象。經濟增長推動產業結構優化和升級變遷,而產業結構的及時合理調整又是經濟總量獲得新增長的必要條件,產業結構的優化升級促進了經濟的較快增長。在產業結構與經濟增長的互動進程中,產業結構的高級化與合理化是兩個辯證的統一體。產業結構的高級化,即產業結構由第一產業為重心向第二產業、第三產業為重心,由勞動密集型向資本密集型、技術密集型,由低加工度向高加工度,由低效率化向高效率化演進,與產業結構合理化即產業規模適度、供需平穩、素質提高、聯系協調、效應明顯,是相互影響和促進的。產業結構的合理化是高級化的基礎,高級化是合理化的目的。產業結構的高級化脫離了合理化,就會引起產業結構的“空洞化”。導致產業結構演進的倒退;產業結構實現合理化后,如不及時向高級化過渡,就會出現產業結構的“時滯化”,影響產業結構升級,從而阻礙經濟增長。因此,研究產業結構演進中的合理化以及產業結構變化對經濟增長的貢獻具有重要意義。

東北地區屬于資源型省份,是建國初期我國優先發展重工業的重點地區。東北地區重工業的發展,為我國經濟發展奠定了雄厚的工業基礎,被譽為“共和國之子”。改革開放后,我國進行經濟體制改革,區域產業結構進行了相應調整,東北地區在建國初期形成的產業結構隨之改變,東北地區失去了工業發展優勢,經濟增長速度放緩。東北地區產業結構調整究竟合不合理,結構調整對經濟增長的貢獻是正還是負,本文通過實證分析,得出結論,東北地區的產業結構調整是合理的。文章通過對比分析,有針對性地提出了如何促進東北三省優化產業結構、促進經濟增長的對策及建議。

一、東北地區經濟發展概況

從量的角度來看,東北地區的經濟發展反映在人均GDP水平上。1978年東北地區遼寧、吉林、黑龍江三省的人均GDP分別為680元/人、381元/人、564元/人,依次位列全國第4位、第8位、第5位;2006年遼寧、吉林、黑龍江三省的人均GDP分別為21788元/人,15 720元/人、16 195元/人,依次位列全國第8位、第13位、第12位,遼寧省下降了4位,吉林省下降了5位,黑龍江省下降了位。在此期間,遼吉黑三省平均經濟增長率依次為8.87%、9.23%、7.69%。可見,遼寧省的經濟發展水平仍然屬于東北地區最高的,吉林省以較快的增長速度,縮小了與遼寧和黑龍江兩省的經濟發展差距,黑龍江由于發展速度緩慢,拉大了與遼寧省的經濟發展差距。

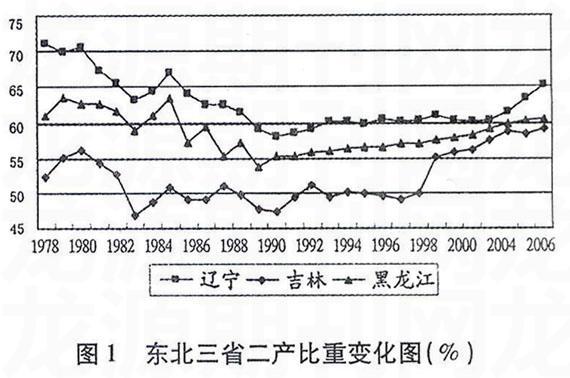

從質的角度來看,反映在產業結構發展水平上,遼寧省的三次產業比重,1978年為14.14:71.07:14.79,2006年為5.28:65.2:29.51。吉林省的三次產業比重,1978年為29.25:52.4:18.35,2006年為9.71:59.06:31.23。黑龍江省三次產業比重,1978年為23.46:60.98:15.56,2006年為9.31:60.48:30.2。1978~2006年,遼寧省始終保持著二、三、一的產業結構,吉林和黑龍江兩省均是由二、一、三轉變為二、三、一的產業結構,且分水嶺均為1985年。東北三省的一產比重均呈現下降趨勢,三產比重均呈現上升趨勢,二產比重呈現出先下降后上升的趨勢。原因在于改革開放后,我國對優先發展重工業的產業結構進行了糾偏,東北三省的二產比重發生了不同程度的下降,上世紀90年代之后,才回歸到穩步上升的軌跡上來(見圖1)。

二、產業結構變化對經濟增長貢獻的測度方法

借鑒葛新元等構造的多部門經濟模型,將產業結構變化對經濟增長的貢獻定義為:

Zt=(At-At-1)*Gt(1)

式中:At為t年各產業增加值占當年GDP比重構成的行向量;Gt為t年各產業增加值的增長率構成的列向量;Zt為t年產業結構變化對經濟增長的貢獻,若增長快的產業比重增加時,Zt為正數,說明產業結構變化是合理的,促進了經濟增長,若增長快的產業比重減少時,Zt為負數,說明產業結構變化是不合理的,阻礙了經濟增長。

將(1)式兩邊同時加上At-1*Gt,得:

Zt+At-1*Gt=At*Gt

即:Zt+At-1*Gt=rt(2)

(2)式說明,t年地區生產總值的增長率可以分解為兩部分:第一部分,即Zt,產業結構變化部分對經濟增長的貢獻;第二部分,即At-1*Gt,可被解釋為要素增加、生產力提高對經濟增長的貢獻。Zt占當年GDP增長率的百分比(Pt),可以用來解釋GDP的增長在多大程度上是由產業結構變動引起的,其計算公式為:

Pt=Zt/rt*100%(3)

式中,rt為t年GDP的增長率。

三、東北地區產業結構變化對經濟增長貢獻的實證分析

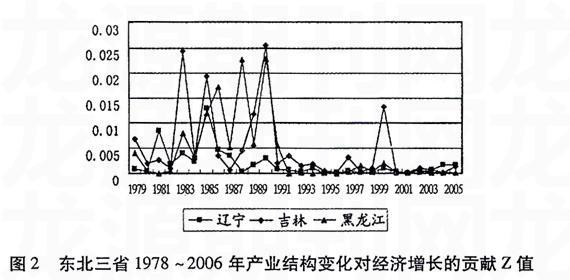

從《吉林統計年鑒2007》、《遼寧統計年鑒2007》和《黑龍江統計年鑒2007》中選取東北三省1978~2006年的地區生產總值、三次產業增加值、地區生產總值指數和三次產業增加值指數數據,計算出東北三省1978年不變價地區生產總值和三次產業增加值數據,據此計算出東北三省產業結構變化對經濟增長的貢獻Z值,結果如圖2。

從圖2可以看出,東北三省1978~2006年產業結構變化對經濟增長的貢獻呈現以下特點:

1.從時間順序來看,1978~1992年,東北三省產業結構變化對經濟增長的貢獻較大,且Z值波動的幅度較大,遼吉黑

三省Z的均值依次為0.0032、0.0079、0.0077,Z的極差依次為0.013、0.025、0.023,可界定為產業結構調整期;1993—2006年,東北三省產業結構變化對經濟增長的貢獻較小,且相對比較穩定,遼吉黑三省Z的均值依次為0.0006、0.0018、0.0004,Z的極差依次為0.0016、0.0132、0.0019,可界定為結構穩定的產業發展時期。兩個時期,遼寧省Z的均值相差5.33倍,Z的極差相差8.12倍;吉林省Z的均值相差4.39倍,Z的極差相差1.89倍;黑龍江Z的均值相差19.25倍,Z的極差相差12.11倍。

2.從地區來看,東北三省的產業結構變化對經濟增長的貢獻均為正數,說明東北三省的產業結構調整是合理的,促進了經濟增長。遼寧省的產業結構變化對經濟增長的平均貢獻及其波動幅度都是東北三省中最小的,1978~2006年,Z值的平均值為0.0019,Z值的極差為0.0129。1978~2006年28年期間,吉林省產業結構變化對經濟增長的貢獻有19次高于遼黑兩省,產業結構變化對經濟增長的平均貢獻和波動幅度都是東北三省中最大的,1978~2006年,Z值的平均值為0.0049,是遼寧省的2.58倍,黑龍江省的1.2倍,Z值的極差為0.0254,是遼寧省的1.92倍,黑龍江省的1.09倍。在遼寧和黑龍江兩省進入結構穩定的產業發展時期后,吉林省相對而言還在積極地進行產業結構調整。從表1中可以看出,1978~1992年間,黑龍江省的產業結構變化對經濟增長的貢獻及其波動幅度較接近于吉林省的水平,均值和極差較大,1993~2006年間,較接近于遼寧省的水平,均值和極差較小,1978~2006年,Z值的平均值為0.0041,Z值的極差為0.0229。

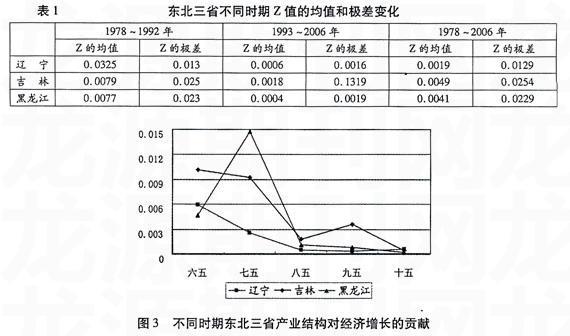

3.從地區和時間兩個維度綜合來看,計算改革開放后各地區每個“五年計劃”Z的均值,結果見圖3。

從圖3可以看出,遼寧省改革開放后,對產業結構調整的速度很快,主要的產業結構調整期為“六五”時期,此后,產業結構變化對經濟增長的貢獻不斷下降,“八五”時期后,進入結構穩定的產業發展時期,產業結構變化對經濟增長的貢獻基本穩定在同一水平上。吉林省主要的產業結構調整期為“六五”和“七五”時期,“八五”時期后,進入結構穩定的產業發展時期,“九五”時期是主要的產業結構調整期,產業結構調整呈現出幅度大、延續時間長、對經濟增長貢獻大的特點。黑龍江省主要的產業結構調整期為“七五”時期,其他時期產業結構變化都較小,對經濟增長的貢獻也較小,“八五”時期后,進人結構穩定的產業發展時期,產業結構變化對經濟增長的貢獻還在不斷下降。

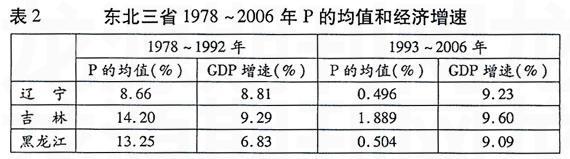

根據Z值和東北三省的地區生產總值增長率,進一步計算出產業結構變化對經濟增長的貢獻率P值,見表2:

從表2可以看出,產業結構變化對經濟增長的解釋力,產業結構調整期遠遠高于結構穩定的產業發展期。1978~1992年,產業結構調整時期,遼寧省經濟增長的8.66%、吉林省經濟增長的14.2%和黑龍江省經濟增長的13.25%都由產業結構的變化引起;1993~2006年,結構穩定的產業發展時期,遼寧省經濟增長的0.496%、吉林省經濟增長的1.889%和黑龍江省經濟增長的0.504%也是由產業結構的變化引起的。說明吉林省的經濟增長對于產業結構變化的依賴程度較強,同時,也說明吉林省的產業結構調整是合理的,提升了資源的配置效率,很大程度上促進了經濟的增長。

1993~2006年,遼寧和黑龍江的經濟增長速度與吉林省相差不大,但遼黑兩省由產業結構的變化引起的經濟增長的份額較少,也就說明遼黑兩省的經濟增長更多的是由式(2)中的At-1*Gt所貢獻的,即遼黑兩省的經濟增長相對吉林省而言,更大程度上是由要素投入和生產力提高所貢獻的。

四、結論與建議

根據文中的分析,可以得出如下結論與建議:

1.1978~1992年,產業結構調整期,東北三省產業結構變化對經濟增長的貢獻大,解釋力強;1993~2006年,結構穩定產業發展期,東北三省產業結構變化對經濟增長的貢獻小,解釋力弱。

2.1978年遼吉黑三省的二產比重分別為71.07%、52.4%、60.98%,遠遠高于全國平均水平47.88%,產業結構高級化水平處于全國領先地位,但此時東北三省的產業結構并不合理,所以,產業結構呈現出“空洞化”的跡象,產業發展乏力,產業聯系不強,產業效益不佳。經過1978~1992年的產業結構調整期,東北三省的產業結構趨向合理,1993~2006年,東北三省的經濟增長速度較產業結構調整期各自有所上升。

3.合理的產業結構變化可以促進經濟增長,吉林省的經濟增長與遼寧和黑龍江兩省相比,較大程度上得益于產業結構變化。1978~2006年,吉林省的經濟增長率為9.23%,高于遼黑兩省,作為經濟發展主體產業的第二產業的比重也上升了6.66個百分點。1978年,吉林省的二產比重低于黑龍江省8.58個百分點,低于遼寧省18.67個百分點,2006年,吉林省的二產比重僅低于黑龍江省1.42個百分點,低于遼寧省6.14個百分點。說明吉林省產業結構變化對經濟增長的促進作用明顯,也說明吉林省如果在產業結構變化、資源重新合理配置的基礎上,能夠加強技術創新,提高生產力,經濟增長速度還會進一步提高。

4.遼寧省對于產業結構的調整主要集中在“六五”時期,后期主要依靠增加要素投入和產業內部技術進步來實現經濟的增長。1978~2006年,遼寧省的經濟增長率為8.87%,慢于吉林省,1978~1992年,產業結構調整期,遼寧省的產業結構調整對經濟增長的解釋力僅為8.66%,而吉林、黑龍江兩省分別為14.2%、13.25%,說明遼寧省在產業結構調整期的產業結構調整力度還不夠,應該進一步調整產業結構、行業結構,提高產業結構的合理性,實現資源的有效配置,增加產出。

5.黑龍江省的產業結構調整期主要集中在“七五”時期,1978~1992年,黑龍江省的經濟增長率為6.83%,產業結構變化對經濟增長的解釋力為13.250,1993~2006年,黑龍江省的經濟增長率為9.09%,產業結構變化對經濟增長的解釋力僅為0.504%,說明黑龍江省經過產業結構調整后,產業結構趨向合理,為經濟發展奠定了良好的基礎。結構穩定產業發展期的經濟增長率比產業結構調整期提高了2.26個百分點,主要貢獻在于要素投入和生產力提高,說明黑龍江省具備不斷加強技術創新、擴大要素投入、促進經濟發展的能力。

6.結構變化對于經濟增長的帶動作用遠遠低于產業本身技術進步對于經濟增長的帶動作用,對于任何一個地區,不斷提高生產力,加強技術創新,才是促進產業發展、產業結構升級和經濟增長的最佳途徑。

[參考文獻]

[1]范金,鄭慶武,梅娟.應用產業經濟學[M].北京:經濟管理出版社,2004.

[2]葛新元,等.中國經濟結構變化對經濟增長的貢獻的計量分析[J].北京師范大學學報,2000,(2).

[3]高更和,李小建.產業結構變動對區域經濟增長貢獻的演變研究[J].地理與地理信息科學,2005,(9).

責任編輯:一凡