大公司的信任危機

譚德波

企業江湖風起云涌

策劃人語

從凱恩股份的記者“通緝門”到身份不明的航空公司,從國美的股東和職業經理人之爭到華為的接班人風波,從伊利和蒙牛的惡性競爭到360和QQ的你死我活,從惠普的“蟑螂門”到豐田的“召回門”,從外企抱怨生存環境惡化到“央企頻搶地王”等等,今年的企業江湖是風起云涌,變幻莫測,外企、國企和民企輪番登場。

外資在中國的黃金時代漸漸遠去,一些跨國公司更是被質疑其壟斷傾向已經嚴重危及了國內企業的發展,外企的抱怨內容也從改革開放之初的硬件環境轉移到投資軟環境。以央企為代表的國有企業改革路徑引起了很多爭議,非但退出競爭性行業停滯不前,在其他領域反有擴大之虞。民企發展正進入新的瓶頸期。在越來越多的領域,跨國公司和本土企業發生了激烈的市場爭奪戰,在很多行業,民企和國企的沖突加劇。

在全球化之下,企業已經進入全面競爭時代,外企、競爭性國企和民企的競爭將日益激烈。廉價勞動力、中國特色的銷售渠道、優惠政策等等都正逐漸失去原有的競爭優勢,已經不再是企業制勝的法寶。外企、競爭性國企和民企正日益站在同一個平臺上。彼此之間的競爭不應該再有一扇扇政策和人為的門的阻礙。

轉變經濟發展方式,是一種政策選擇,也是一種市場進程。多種所有制經濟的進入和退出、各種市場主體的自由競爭,應該是沒有制度性障礙的。政府更要站準自己的位置,確保給企業提供平等、穩定的政策和法律環境。在這樣的大背景下,宏觀政策轉向,不僅企業要調整自身戰略和定位,更要求政府部門的職能和觀念的轉變。

減少政府直接投資、減少行政干預、減少市場尋租,合理利用金融工具、法律工具、發揮公共服務職能,這既是“轉變經濟發展方式”,也是中國企業生存環境和競爭環境不斷得以改善的應有之義。政府的角色、政策的差異導致了今天的外企、國企和民企生存的三重門,在特定的歷史時期,這是正確的選擇,但當時間來到“十二五”的時候,三重門的消失同樣是歷史的必然。

在這個復雜的不容易看清宏大背景的時代,這將極大地考驗政府、企業的智慧、勇氣和決心。

中國人之前是不信任小企業,但現在,對大企業的信任也在慢慢失去。重樹企業倫理,解決大公司信任危機,根本上有賴于文化和政治多種因素的共同作用。

時下,每個人都在談論“公司的力量”,但就現實而言,中國大公司缺乏的并不是力量,而是基于誠信的持久力。

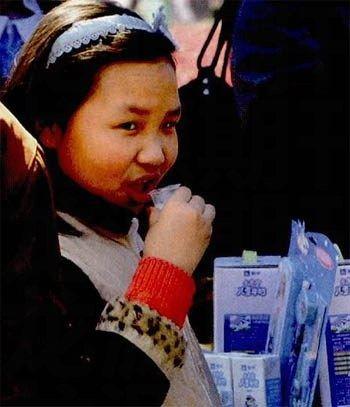

“后打假時代”質量之痛

2010年9月1日開始,根據海關新規,出入境個人郵遞物品管理政策中,港澳臺地區關稅免征額度從現在的400元降至50元,分析看來,此舉直接打擊了內地居民代購香港奶粉的熱潮。同時,海關對個人攜帶奶粉入境的“緊箍咒”正在縮緊,人關者可攜帶罐數一直在減少。11月以來,來自香港的外國奶粉內地銷售價格上漲超過20%,但絲毫沒有影響奶媽們的“崇洋”熱情。

“要的不只是外國品牌,一定要是在國外生產的奶粉。”奶粉的質量危機已經升級為以大公司為標桿的行業信任危機。可能有人會記得,2005年12月1日,由部分機構聯合主辦的“十大受消費者信賴的中國嬰幼兒奶粉品牌”調查中,三鹿、伊利、圣元竟位列前三甲,聯想到三個品牌后來卷入的信任風波,無疑是莫大的反諷。

“2005年左右,我們就發現國貨質量開始質變,找假貨不再容易。”被稱為“王海第二”的職業打假人劉殿林對中國產品的質量演進深有感觸,他說,改革開放初期,國產貨質量不過關很常見,是技術和管理問題。現在。由于技術進步和管理改善,在絕大多數輕工產品領域,國貨都能做到沒有質量問題。“但關鍵不是能不能做,而是愿不愿意做的問題。”

一般來說,企業的壯大周期是15至20年,改革開放到現在,當年的小作坊、貿易部、國營工廠早已發展成大公司,擺脫了“貨真貨假”的初級階段,進人品牌經營時期。在很多人看來,“打假時代”早已結束,昔日“被打假”對象可能都已成為知名企業開始打“別人的假”。

進入“后打假時代”,消費者對大公司的信任并未因為公司的做大而增強。本是佛山一家小企業的美的公司已經成為屈指可數的家電巨頭,但2010年上半年的美的“紫砂內膽”事件,再次讓家庭主婦對大公司存疑。消費者不禁質疑,“這么大的公司連做飯的鍋都造不好嗎?”

“虛假宣傳是普遍現象,企業的誠信缺失。”但劉殿林對大公司的信任度并沒有提升,他近期曾調查過一家知名的奶制品企業,發現其特定年齡階段奶品存在嚴重的虛假宣傳,所謂的功能基本上都沒有,存在最基本的誠信缺失。企業還從澳洲進口了大量“原裝”包裝材料,但因為劉殿林的“打假”,這些包裝全部作廢,只能最后更換。

新興企業勃興,“不信任”的表現形式更加具有“技術含量”。互聯網反壟斷聯盟秘書長姚克楓在向國家工商總局提請對騰訊公司的壟斷審查后,獲得了工商總局相關部門負責人的約見,他說看到了國家管理部門的進步。但目前還沒有得到明確答復。他告訴記者,這段時間一直在尋找騰訊壟斷的證據,他要用實際行動表達對騰訊的“不信任”。根據騰訊公司去年利潤,結合法律規定處罰額度百分比,姚克楓要求罰款騰訊12.44億元人民幣。

信任危機的“傳染病”

“對大企業沒有信心,我們比國外嚴重,整個社會都沒有信任基礎。”這段時間,復旦大學管理學院企管系主任蘇勇喜歡在課堂上引用河北邯鄲老太太“不訛人”的故事將企業戰略與文化講述開去。“生活中信任感缺失,延伸到商業倫理層面,則成了對大企業缺乏信任的心理映射。”

傲慢的大企業一次次讓消費者“上當”,瓦解了商業社會最基本的信任基礎。就像懷疑粗制濫造的電視劇是“洗錢”產物一樣,中國人對大企業的信任危機從來沒有現在這樣強烈。“小企業不行,大企業總歸還好吧?國內企業不講誠信,外資巨頭應該講道理吧?傳統企業不尊重消費者,新興企業應該不一樣吧?”從惠普“蟑螂門”到騰訊和360的江湖惡斗,單純的想法都被現實擊得粉碎,所有企業都像得了傳染病。

“在你的心上,全怪那蟑螂。勇敢的小強,成了替罪羊。”不是周星馳電影的臺詞,這是中國消費者諷刺惠普公司的《蟑螂之歌》。今年3月,惠普“蟑螂門”被曝光,其中國客戶體驗管理專員將產品質量問題推給使用環境,“我們誰都解決不了的,是中國學生宿舍的蟑螂,那是非常恐怖的”。這句話若出自教育部門官員之口,一定會廣受媒體追捧,但對于多年位居中國個人電腦市場占有率前三的電腦公司來說,它挑戰了消費者的底線。

美女CEO費奧瑞娜和中國區負責人孫振耀的離去似乎將惠普公司帶到了消費者和股東的反面。曾作為惠普集體訴案中國消費者主訴律師的姚克楓一針見血地說,中國人之前是不信任小企業,但現在,對大企業的信任也在慢慢失去。對于一些跨國電子消費品巨頭來說,由于我國目前尚無有關缺陷電子產品召回的法律法規,給了企業規避法律風險的機會,企業逐利而行,得過且過,區別對待消費者可以節省大量開支,這便是跨國企業在中國市場越來越失去信任的根源。

《蟑螂之歌》還唱到“誰黑了心腸,傲慢又牽強”,大企業的傲慢總是以合法和體面的形式進行。壟斷是傲慢的根源,也是傲慢的終極形態。曾經對中國市場毫無興趣的喬布斯開始在中國復制蘋果的“排他模式”,對中國粉絲,蘋果公司收錢一點也不含糊,蘋果電子產品的軟件必須是蘋果獨有,第三方軟件難以在該平臺操作。之前,微軟公司也曾想方設法不讓第三方軟件在微軟操作系統上使用,但這個“瘋狂”的計劃最終沒有付諸實施。就在蘋果在美國本土和歐盟遭遇反壟斷調查的時候,中國消費者也開始提出疑問:蘋果這樣做到底合不合法?

喬布斯和比爾·蓋茨30年來一直以對手形象示人,口水仗不斷,電影公司專門拍攝《微軟英雄》講述兩個輟學生如何成為對手的故事。2010年,馬化騰和周鴻祎的“3Q之爭”在中國上映,但卻只能算是“喬比之爭”的低級版本。騰訊公司的傲慢廣為人知,360也被指責有不光彩的發家史,但這都不是重點,“3Q之爭”的關鍵在于忽視用戶的利益,騰訊讓網民做的選擇題恐怕會成為中國企業史上最為可笑的一段。事件平息,但網民的不信任感已經浮現:他們到底有沒有掃描我們的硬盤?互聯網帶來信息的便捷,但用戶利益和個人隱私也被放到網絡巨頭的砧板上。

企業的土壤

在外企、民企逐漸喪失信任的時候,國有企業的信任危機也開始浮現。盡管消費者對奶制品行業的信心尚未恢復,國有伊利和民營蒙牛的爭斗從未停息。

乳制品巨頭之前的“爭斗形式”是最常見的“營銷戰”和“形象戰”,宇航員、奧運會都成為雙方爭奪的贊助對象,這種做法“肥了媒體支持了國家”,消費者沒有損失。之后升級的“奶源戰”則開始危及消費者利益,企業從奶農手中惡性競價收購牛奶,破壞行業規則,出現了部分奶農為提高牛奶含量指標往飼料添加添加劑的

情況。最近,私下的“斗爭”索性擺到臺面,撲朔迷離的“誹謗門”再次把兩大奶業巨頭推向輿論焦點。

顯然,最終裁決結果已不再是重點,反思對企業競爭策略的改善和政府監管水平的提升才是關鍵。說到“誹謗門”和“30之爭”,有人提到了廣為流傳的百事可樂和可口可樂“君子之爭”。在百事可樂大舉侵占可口可樂地盤的時候,百事可樂曾經拒絕了可口可樂叛逃者帶來的秘方,并“提醒”對手可口可樂。西方大企業信任危機著名的“安然案”,最終以公司破產作懲罰。更重要的是,發達市場經濟體幾乎全都建立了專門的企業違法處罰制度,反觀國內一次又一次的企業信任危機,并沒有形成一套完善的處罰制度和管理制度。“政府對企業的監管應該再狠心一些,很多應該處罰的,政府都下不了手。”姚克楓說。

就在騰訊公司讓中國網民做“選擇題”的80年前,美國商業教育也面臨一道“選擇題”。上世紀30年代,哈佛兩位著名商業學教授就企業是否應該承擔社會責任展開辯論。貝爾教授認為企業是唯股東利益是從的股東權益受托人,應該只考慮股東利益。但多德教授則反對這一觀點,他認為企業既受托于股東,也受托于更為廣泛的社會,企業對雇員、消費者和社會公眾都應承擔相應社會責任。這場論戰歷經20多年,最終以多德教授的觀點獲勝而告終。

哈佛教授的爭論在中國卻無疑是個偽命題,對一些大公司來說,尚不能做到對“內部”股東利益維護,更遑論對“外部”消費者的誠信。哈佛教授的命題對于我們來說不是“選擇題”,而是空白試卷上的“論述題”。

盡管有過7個修正案,但直到現在,中國《刑法》中對于“銷售有毒食品”一項罪,最高刑依舊是死刑。三聚氰胺事件印證了重典的必要性,2009年1月,張玉軍和耿金平分別被以“以危險方法危害公共安全罪”和“生產、銷售有毒食品罪”判處死刑。但實際上,單純的重刑震懾連奶粉一個行業的誠信問題都沒有完全解決過,就在11月,湖北再曝出三聚氰胺奶粉還在銷售。

“我的名字印刻在每一部豐田汽車上,各位,你們可以放心。”在2010年2月24日的美國國會質詢現場,豐田章男聲淚俱下,他告訴美國人,自己是豐田家族的子孫,豐田車就是自己的身體,豐田車受傷也就是自己身體受傷。日本人在美國的坦誠讓他們付出了代價,豐田公司遭遇前所未有的“召回傷痛”,但也為之后保持品牌形象提供了可能。反觀國內,還沒有一家內資企業巨頭或500強中國區CEO這樣面對過消費者。豐田章男離開美國不久的3月1日就在北京舉行了記者招待會,但對中國消費者卻“只有道歉,沒有補償”,“同車不同命”激怒了中國消費者,也引發了思考。

“一些政府部門都不講信用,我們企業如何講信用?那肯定賺不到錢。”好幾位EMBA企業主學員曾在課堂上向蘇勇質疑企業誠信是否必要。“公信力缺失,市場環境不好,這是大公司倫理缺失,誠信無存的根源。”蘇勇毫不客氣。蘇勇表示,“十二五”期間,中國經濟發展方式將逐步轉變,政府也提出了要建立主流價值觀的問題,重樹企業倫理,解決大公司信任危機,根本上有賴于文化和政治多種因素的共同作用。

改革開放30多年,中國大企業的發展有目共睹,在民間“下海”潮流和國有企業改制的巨浪之中,內資公司最終成長為巨頭,富可“敵省”。500強在中國的法人子公司也隨著中國GDP飆升變為龐然大物,在汽車、日化行業跨國企業的利潤表上,“中國分舵”已成為主角。“但中國大公司缺乏的并不是力量,而是基于企業倫理的持久力。”蘇勇說。