建立人民福祉的公眾和第三方評估機制等

丁元竹(國家行政學院決策咨詢部副主任)

我有幸參與吳曉靈女士主持的“福祉指數指標體系研究”。吳女士是一位充滿人文關懷的學者。在整個項目參與過程中我一直在思考:經濟學這把鑰匙既可以開啟富裕之門,也可以開啟貧困之門,究竟開啟哪扇大門,則有賴于經濟學家的人文精神。關注人民的福祉應該是經濟學家必備的品質。真正的學者應當是有良知和人文精神的知識分子。

這個項目的下一步如何實施,也是挑戰。要真正把福祉指數付諸實踐,必須創造條件讓公眾參與評估,也要建立第三方評估機制。

公眾參與福祉評價包含三個方面的意義:第一,公眾從自身做起,從自己的家庭做起,從自己負責的部門做起,從自己管轄的地區做起,開展提高福祉的活動;第二,公眾對于居住環境的監督,公眾對于一切環境污染和破壞福祉行為都有權進行監督、干涉和制止;第三,公眾有權參與涉及他們自身利益的居住環境、社會福利等問題討論和審議,并發表白己的意見。我們所說的公眾參與主要是指后者。福祉評價是一種通過政府和公眾參與決策實現全面發展目標的政策手段。通過政府對于福祉評價內容規定、標準制定和執行要求的提出,來提高人民福祉。

公眾參與目的是作為福祉的受益者和需求者,他們的參與有利于政府政策更有的放矢。在福祉評價的過程中,要特別考慮社區人民的態度和社區自身的傳統文化及生活方式。每一個社區會擁有自己獨特的自然資源。福祉評價,意味著更多地了解當地人民的知識和文化。

“福祉評價”也需要有相對獨立的機構和人員來承擔,需要一支有經驗的隊伍,更重要的是不同專業人員之間的配合協作。如果進行福祉評價的操作人員,對于經濟、社會、環境等方面的問題不甚清楚,或與其它人員缺少溝通,那么“福祉評價”的效果就要受到局限。為保證“福祉評價”的獨立性,評價機構與項目法人之間不能有直接的商業性契約。項目法人可承擔“福祉品質評價”的費用,但不能介入和干涉評價機構的研究工作,必須確保其獨立、公平和公正。健全福祉評價機構的職能和評估方式,在福祉評價中引入競爭機制,推選福祉評價招標。在全面培訓基礎上,全面建立評價隊伍。建立項目篩選制,提高評價的有效性。

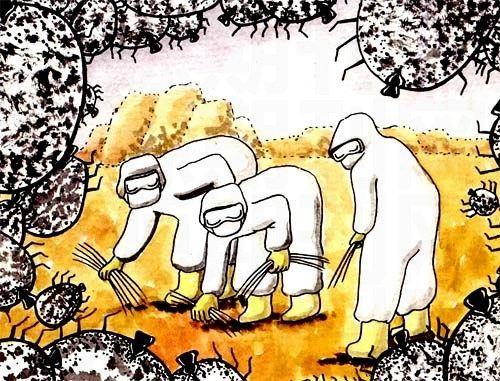

誰在東亞惹是生非,制造緊張?

王嵎生(中國國際問題研究基金會戰略研究中心執行主任)

近幾個月來,東亞形勢好像忽然緊張起來,有點“山雨欲來”之勢。從東海到南海,從朝鮮半島到越南,美國頻頻出手,耀武揚威。美國一些主流媒體也配合默契,大造輿論,說什么這是由于中國“傲慢”了:低估了美國實力和“不屈的意志”,軍事上“不斷膨脹”,外交上“咄咄逼人”,“威脅”到東亞國家安全,“碰撞”到美國“國家利益”。如此等等,不一而足。

其實。這不過是一場美國導演的“鬧劇”,早在去年11月奧巴馬訪問日本時就拉開了序幕。奧巴馬當時明確宣布,他是美國“第一位太平洋總統”,美國要增強并繼續保持在這一極其重要地區的“主導地位”。今年1月,國務卿希拉里·克林頓開了第一幕。她在夏威夷一次政策性講話中6次強調,美國要繼續在這一地區發揮“傳統的經濟與戰略領導作用”或“中心作用”。最近,她在這方面說得更多,甚至直言不諱,強調“美國領導世界模式”的“有效性”和“必要性”。這是美國企圖穩固霸權和脆弱心態相結合的典型表現。“鬧劇”的中心目的,就是要把中國“妖魔化”,把美國打扮成東亞安全的“保護神”。

韓國“天安號”沉沒事件,正中美國下懷。盡管沉沒原因至今還是個“謎”,美國已充分利用,把它納入了這個“鬧劇”。奧巴馬還親自出馬,說什么中國“對事實視而不見”。

其實,中國還是原來的中國,中國對涉及國家主權與安全的問題,重申自己的立場,告誡包括美國在內的有關國家應予尊重,不要侵犯,并不是什么“反應過度”,“刺激”美國,更不是什么“咄咄逼人”。

這樣的“鬧劇”對東亞和平發展與合作是很負面的,帶來的只能是“禍”而不是“福”。包括中國在內的東亞國家,應該看清劇情的本質,冷靜觀察,沉著應對,切不可感情用事,浮躁上當。美國方面也應該明白,這個“鬧劇”是很難真正演下去的,更不可能演好,還是早點主動收場為妙。