由《唐山大地震》想到的

劉迪

現實中,一個國家越發達,就越難以承受哪怕一個局部的打擊。

最近國內拍攝了一部電影《唐山大地震》,觸動許多慘烈記憶,更引起很多思考。那場悲劇距離我們并不遙遠。今天,假如大城市再次發生類似悲劇的話,我們是否能從那場浩劫的教訓中獲得某些啟示?

人類文明史,就是一部不斷從分散到集聚、再到更大集聚的歷史。今天,發達大國,均擁有高度產業、人口集聚的特大城市。這些日益龐大的城市,不斷對人口集聚的界限提出挑戰。據報道,北京現在常住人口已超過2000萬,而且今后仍將以每年四五十萬的速度增加,上海常住人口也已接近2000萬,此外,中國沿海各地未來十至二十年間,將出現數十個人口超過千萬的超級大城市。我們再看日本,盡管現在日本總人口已經開始負增長,但唯獨特大城市東京人口卻不斷增加,目前常住人口已突破1300萬。非但如此,每天早晨,還有數百萬周圍縣市的人口涌入東京。

今天,東亞地區的特大城市,有幾個共同特點。首先,產業高度積聚。國家經濟向若干“極”甚至“一極化”方向發展。例如上海的GDP已占全國10%左右,而東京則占全國GDP的20%。其次,科研、技術、金融、教育等軟實力中心向沿海城市傾斜。第三,產業重心日益移向海邊。

今天,東亞經濟如此繁榮,但背后卻潛伏深刻的危機,即在產業、人口、政治、教育功能如此高度集聚的今天,我們缺乏一個亞洲統一的城市危機管理對策。這部《唐山大地震》,旨在警醒我們“居安思危”。

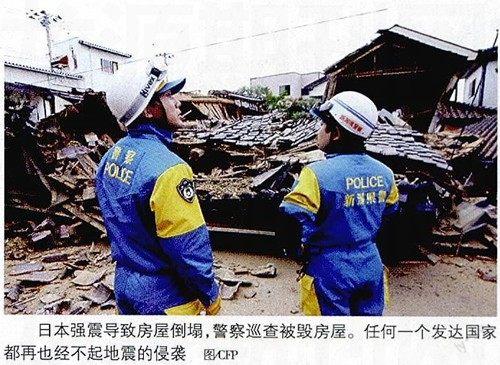

現實中,亞洲的自然、人為城市災害并不遙遠。1923年日本的“關東大地震”,幾乎毀掉東京的主要建筑,奪去10多萬居民的生命。此后1995年日本神戶大地震、東京地鐵沙林毒氣事件、2008年汶川大地震均給當地造成毀滅性打擊。

30年前阿爾溫?托夫勒寫的《第三次浪潮》震動全球,今天,他的很多預言都已成為現實,但是,他關于未來城市生活的預言,卻未能言中。他在那本書中說,信息社會中,因網絡普及,人們遠在千里之外,卻如同近在比鄰。因此,大家再也不需要住在骯臟、擁擠的大城市,而可以回歸鄉村。但現實卻是,人們非但未像托夫勒預言的那樣返回鄉村,而是以更加迅猛的速度涌入城市。

有人指出,產業積聚也可能造成規模經濟。據經合組織(OECD)估算,城市人口在700萬前,人口越多,居民平均收入就越多;而超過700萬,則出現居民平均收入下降的現象。盡管理論上如此,但環顧東亞國家與地區,城市化運動非但沒有結束,反而在加速,我們再看這些巨大城市,目前都在不同程度存在填海造地部分的地基不穩、地盤下沉問題。此外很多城市海拔為零,一旦發生海嘯,整個城市存在覆滅的危險。

現實中,一個國家越發達,就越難以承受哪怕一個局部的打擊。以東京為例,在東京灣地區周圍,其陸地多為填海造地區域,海拔0米,地下極為松軟。不論氣候變暖還是地震,都可能給東京都造成毀滅性打擊。此外,一旦交通系統電力切斷,整個巨大城市立即就會癱瘓。例如2006年東京灣沿岸輸電線被切斷,首都圈大規模停電發生。整個首都功能12小時麻痹,世界各國均受不同影響。

歷史上,日本曾經多次遭受地震海嘯的危害,因此十分重視防災,這個國家不但制定了防災法,而且還制定了國民防災日。在這個日子里,全國各地機關、學校、工廠都分別舉辦各種形式不同的防災演習。

怎樣預防日益增大的城市危險?筆者以為,除非我們徹底改變意識,否則無法應對日益增大的城市危險趨勢。首先,我們應該立法,建立一個完善的危機對策并訓練全體市民掌握自救與互救的方法,堅持持久的防災聯系、訓練。第二,應該建立一個防災研究體系,持續研究各種城市危機對策,并將其落實。此外,我們還需建立一個防災產業,把防災支出納入生產成本,這樣才能更為持久地為防災提供物質保障