各界再論關中-天水經濟區

◎ 文/記者 澄泉

2010年1月8日,在西部大開發的發端地古城西安,一群陜西省內知名的專家學者再次齊聚西安外事學院,圍繞著2009年6月剛剛獲批的《關中-天水經濟區發展規劃》展開了深入的研討,會議圍繞“關中—天水經濟區”發展的路徑、方向、目標、問題以及措施等問題進行了深入的討論。

盡管只是一場小范圍的研討會,但因為議題的關注度高,幾乎吸引來了包括劉樞機、楊志文、張寶通、李振平、張興先、李平安、韋葦等多個重量級人物悉數到場。

此次研討會由陜西中西部經濟發展規劃研究院、西安外事學院以及陜西開放與發展促進會共同主辦,旨在探討“關中—天水經濟區”所面臨的問題以及未來發展的方向。

作為經濟區的核心區域,號稱“八百里秦川”的陜西關中地區是當地工農業發達和人口密集地區,以西安為中心的關中地區在全國區域經濟格局中具有重要戰略意義,被國家確定為全國16個重點建設地區之一。不僅如此,總面積僅5.55萬平方公里的關中地區集聚了全省約60%的人口。

經過多年的發展,甘肅的天水市也逐步發展成為西北地區的重要工業城市,是國家老工業基地之一。目前有工業企業749家,形成了以加工制造業為主體,電子電器、機械制造、輕工紡織三大行業為主導,食品、建材、化工、冶金、皮革、煙草、塑料等行業競相發展,門類較多、技術裝備較好、具有一定實力和特色的區域工業體系。

會上,西安外事學院院長黃藤表示,加快關中—天水經濟區開放與開發,機遇難得,時不我待。而做好關中地區和天水經濟合作這篇大文章是一項規模宏大的系統工程,也是一項艱巨的歷史任務,需要兩地政府共同努力。

陜西開放與發展促進會會長劉樞機則表示,《規劃》的正式獲批,使得“關中—天水經濟區”的戰略地位進一步凸顯,成為西部大開發中與北部灣經濟區、成渝綜合改革試驗區并列的三大戰略高地之一。對陜西而言,戰略意義更為重大。因為這個規劃的批準標志著關中—天水經濟區的發展已經上升為國家戰略。為此,陜西省委、省政府還專門發布了實施意見,把很多規劃的遠景變成了“施工圖”。

特別是西咸一體化有了西咸新區這么一個切入點,預示著這個新區已經可以實質性啟動了。《規劃》的實施,對發揮經濟區優勢,有效應對國際金融危機,打造西部大開發戰略高地,進而實現建設大西安、帶動大關中、引領大西北的戰略構想,具有重大的現實意義和深遠的歷史影響。

西部大開發的前10年,主要是以基礎設施建設和生態環境修復為核心的“打基礎”工作,西部地區的產業發展并沒有實質性的突破。可以說,西部大開發目前正在由“打基礎”轉入“求突破”的新階段。

在這個新階段,如何在前10年基礎上,以產業為核心,以提升內生增長能力為關鍵,是至關重要的。而《規劃》的適時出臺并獲國務院批準,對于陜西進一步落實西部大開發戰略,按照科學發展觀的要求,促進產業發展、承接東中部地區產業轉移、統籌科技與人力資源等,具有極其重大的戰略意義和現實意義。

《規劃》僅僅是從總體上為我們的發展提供了戰略方向和思路,下一步到底該如何去實施,成為大家共同關注的焦點和難點問題。2009年9月,陜西省政府第21次常務會議還重點審議了《關中—天水經濟區發展規劃》的實施意見。會上,陜西省省長袁純清明確提出:“堅持關鍵在規劃、核心在項目、保障在政策、當務在對接的工作思路,將《規劃》確定的總體目標和每項任務變為具體、可操作的子規劃和實實在在的項目,并抓緊與國家有關部委溝通,最大限度地爭取國家支持。”我們認為,這是當前貫徹落實“關中—天水經濟區規劃”的核心和重點,也是當務之急。

陜西省中西部經濟發展規劃研究院副院長楊志文則認為,《規劃》對于西安及周邊的發展,實在是一次難得的發展機遇,不僅賦予西安在這個經濟區的核心地位,同時也提出了要求西安率先發展,引領建設大西安,帶動大關中,引領大西北的理念。

與會的專家學者紛紛就此發表意見。《關中—天水經濟區規劃》起草人之一、陜西省經濟信息中心主任李振平表示,作為西部地區的三大戰略區域之一,關中—天水經濟區的亮點很多,但最主要的還是規劃中所提出的“一個高地、四個基地”的概念,尤其是要建成全國內陸型經濟開發開放戰略高地的提出,則可形成扇狀輻射新疆、西藏等邊疆民族地區的中心,對于我們國家的國防安全有著十分重要的意義。

另外,西安國際化大都市的提出也很有意義,隨著西咸一體化的最終實現以及關中城市圈的建立,關中—天水經濟區也將輻射帶動更多的城市,尤其是跨區域聯動產生的帶動作用更是將內蒙古、寧夏、甘肅、青海和西藏連接起來,真正形成我國北方內陸地區“開發開放的龍頭”。

陜西省社科院原副院長李平安從縣域經濟如何與關中—天水經濟區發展銜接的角度闡述了自己的觀點,他認為,縣域經濟怎么發展,如何進一步加快發展縣域經濟應該引起政府部門的足夠重視。

最早倡導大關中概念的著名學者張寶通建議,關中—天水經濟區提出“建設大西安、帶動大關中、引領大西北”的設想,但卻忽視了關中原有的能源產業和建材產業,因此,政府應利用彬長煤化工基地建設以及已有的能源產業基地,把渭北的能源建材產業振興起來。

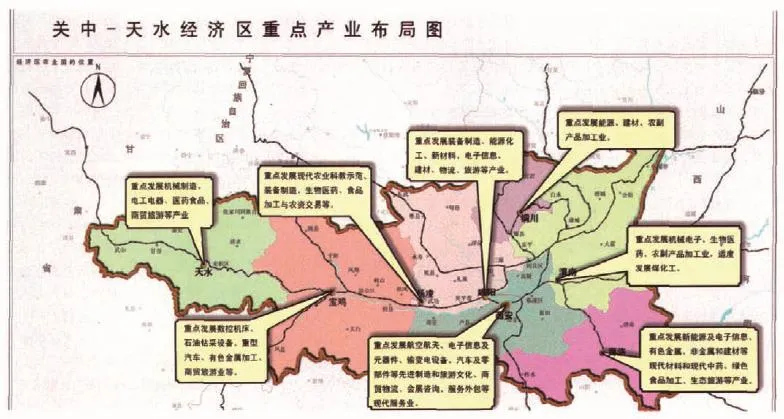

陜西中西部經濟發展規劃研究院院長助理、區域經濟研究所副所長郝明煥也認為,任何一個經濟區的發展必須靠人才和產業資源來完成,關中擁有百余家大中院校,涵蓋了各個領域,為推進科技創新,加快產學研一體化,統籌軍民科技互動發展,促進科教優勢向經濟優勢轉化作為支撐。產業資源的整合和優化是“關中—天水經濟區”發展的基本動力,資源豐富、門類較多,不宜于發展特色產業,要把資源進行合理整合和優化,發展特色產業、支柱產業,以提升產品附加值;在經濟區內各市區合理進行產業布局,以突出各市區的特色產業、支柱產業,形成區中區、園中園產業格局,以免重復建設造成資源浪費。

當前,“關中—天水經濟區”的軟硬環境已經得到很大改善,產業投資的集聚效應逐步顯現,為跨越式發展奠定了堅實基礎。而由于改革開放的迅猛發展,經濟區人口密集、市場需求旺盛、發展潛力巨大,有利于招商引資等各類要素在此集聚和重組。東部沿海地區要素成本持續上升,加快經濟轉型和結構升級的需求極為迫切,產業轉移動力日趨增強。經濟區基礎設施比較完善,要素成本優勢明顯,具備了承接產業轉移的有利條件。實施創新型國家戰略也為經濟區加強科技資源整合,提高自主創新能力帶來機遇。經濟區科教、人才資源富集,高技術產業快速發展,重要領域科技創新能力位居全國前列,具有成為創新型發展區域的有利條件。