腦梗塞康復期患者心理分析及護理

王海英

絕大多數心腦血管患者經搶救后常常遺留下不同程度的后遺癥,尤其是神經系統的損害,如失語和偏癱等,導致較高的致殘率以及一系列的不良心理反應[1]。為了探討心理干預對患者療效的影響,我們對患者展開心理分析并實行針對性的護理方案,取得較好效果,現報道如下。

1 資料

從2008年1月~2008年11月共收治腦梗塞患者70例,其中男47例,女23例。最小年齡24歲,最大年齡73歲,平均年齡47.5歲。所有患者行CT確診,均符合神經精神學術會分類診斷標準。病例類型:原發病55例,情緒波動誘發7例,酒后發病8例。并發病:冠心病11例,風濕性心臟病13例,高血壓21例,慢性支氣管炎9例,糖尿病14例,其中合并2種及以上并發病者48例。另統計本院2007年3月~2007年12月行基礎護理的70例腦梗塞患者臨床資料,作為對照組。2組患者在年齡、性別比、并發癥等方面均無顯著性差異。

2 方法

所有患者飲食指導、康復指導、用藥指導、生活護理等基礎護理同對照組,在對照組基礎上著重分析患者心理狀態并采取干預措施,具體如下。

2.1 心理分析 主要分為2個階段。(1)病情恢復階段。部分急性期患者雖然經過搶救,生命得到保障,但受損部位功能并沒有得到理想恢復,導致患者產生失望、沮喪等情緒。此外也有部分患者積極鍛煉,并通過一些并不科學的偏方療法積極進行多種治療,但由于方法不當或者練習方法有偏差,導致功能恢復未能達到理想效果,嚴重者甚至發生關節強直僵硬或廢用性肌萎縮,導致患者心理落差進一步增大。(2)后遺癥階段。腦梗塞患者一般10個月后進入后遺癥階段,此時就算有正確的鍛煉治療,但部分患者仍不同程度地存在語言肢體功障礙,嚴重者甚至失去信心,消極接受或者拒絕接受治療和護理,給醫護工作帶來困難,也嚴重影響到患者自身的康復。

2.2 心理干預

2.2.1 常規干預 要仔細觀察患者的臨床特征,綜合多種表現掌握患者的心理狀態,然后指定個性化心理護理方案。要經常同患者多交流,對患者在康復期間的任何疑問都要給予耐心、準確的解答,幫助患者消除疑慮。同時可以介紹一些康復成功案例,幫助患者恢復和增強信心。另外由于部分患者存在語言和功能障礙,在護理的過程中要準確揣摩患者的一些語義模糊的詞匯,以及患者的一些模糊的手勢,從中體會患者的護理要求,并及時的給予解決,從而建立起患者和護理人員之間的信任感。

2.2.2 語言訓練 語言功能喪失的患者由于正常的情感得不到表達,很容易產生焦躁、沮喪等心理。對于這類患者可以通過紙筆進行文字交流,從而明白患者的情感需要和生活需要,初步緩解患者的不良情緒。此外,還應通過訓練積極恢復語言功能。可以讓患者每天聽一些患者熟悉或喜歡的歌曲、錄音、相聲等刺激患者的聽覺神經,并可以配合一些手勢,鼓勵患者開口和思考。病情嚴重的患者可以指導患者從發音開始練習,從單音節、雙音節、詞匯、短語、句子開始練習,逐步加強語頻和復雜度,對患者的每一次進步都給予鼓勵[2]。此外病情穩定的患者可以安置在普通病房,讓患者接觸正常的語言環境。總之,患者的語言功能恢復應通過多種渠道,每天練習和強化,持之以恒。

2.2.3 功能鍛煉 根據患者情況制定鍛煉方案。對癱瘓或者肢體嚴重不便患者,應該幫助患者進行被動訓練。可以給患者做肌肉按摩,關節活動鍛煉,增強患者肌肉功能和關節靈活度。當患者肢體恢復到一定程度,應逐步減少被動訓練內容,逐步加強患者的主動訓練意識。對能進行主動鍛煉的患者,可以指導患者做健側肢體運動,協助患者進行在床上坐起和直立的訓練,并逐步過渡到行走訓練和維持身體平衡。總之,訓練原則以由易到難、由慢到快、由間斷到持續、由部分到整體為原則,循序漸進、持之以恒,在訓練過程中根據患者狀態不斷調整方案,使患者始終保持熱情和信心。

3 結果

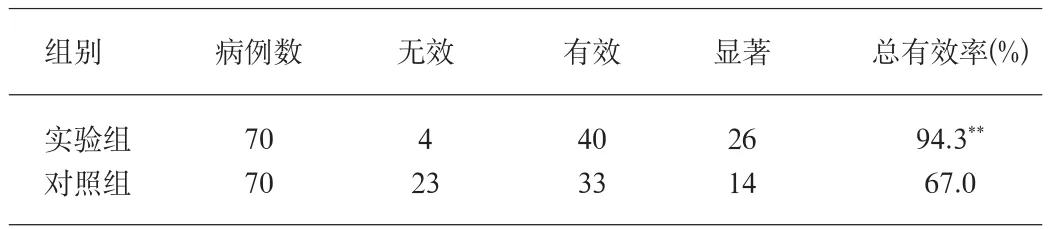

療效評價分為無效、有效、顯著。無效:患者經過治療和護理,臨床癥狀無改善或者加重。有效:患者肢體和語言功能有一定程度恢復。顯著:患者肢體和語言功能基本恢復,或者恢復程度大。經過治療和護理,所有患者心理狀態得到不同程度的改善,治療效果也有較大改善,其中顯著26例,無效4例,總有效率94.3%,本院前期腦梗塞康復期傳統護理顯著14例,無效23例,總有效率67.0%,兩者相比有顯著性差異(P<0.01)。具體結果如表1所示。

表1 治療效果結果統計(例)

4 討論

腦梗塞患者經搶救后極容易留下各種后遺癥,而不良心理對患者康復的影響占到相當大的比重[3]。這是因為患者產生的悲觀、沮喪等心理,不僅直接影響患者康復,而且上述負面情緒會導致患者對自己產生懷疑,并表現在一系列行為上,間接地影響患者康復訓練效果。因此上述不良情緒有必要得到及時排解。

在心理護理工作中,首先,要對患者的心理狀態準確把握,不同個體在不同時期的心理狀態是不同的,護理人員必須準確體會到這種微妙的差異,才能制定更加有效的針對性護理方案。其次,在護理過程中,要和患者建立起信任,這是溝通患者內心世界,實施心理干預的第一步。在初步的信任建立之后,要對患者進行持續的后續心理干預。功能訓練的作用非常重要,這是一個患者重新建立、認識自我的過程,此外積極的訓練還可以對神經系統產生刺激,間接促進患者的康復。最后,我們在護理過程中要明白自己的定位[4],腦梗塞患者的康復在很大程度上取決于患者自身,而患者能否恢復,能有多大程度恢復,很大程度上取決于患者的信心。護理人員要做的是幫助患者恢復信心,并將這種信心保持下去,因此我們圍繞患者所作的一切心理干預是讓患者激發信心,恢復主動性,從而為治療和康復贏取主動。

心理干預在腦梗塞康復期的護理中非常重要,從臨床效果來看,傳統護理結合心理護理能顯著提高患者的治療效果和生存質量,促進患者的全面康復,值得在臨床上應用和推廣。

[1]楚立云.腦卒中早期康復治療及護理進展[J].護士進修雜志,2000,8(15):594-595.

[2]鄭英華,馮鵬雄,鄭純.腦卒中失語患者的早期康復護理[J].右江民族醫學院學報,2009,3(31):538-539.

[3]李英,時立芬.腦梗塞病人康復期的心理護理[J].中華實用醫學,2001,6(3):79.

[4]金美蘭,姜英雪.腦梗塞康復期心理分析及護理[J].吉林醫學信息,2001,10(18):17-18.