農村兒童消費行為分析

石青輝,張貴華,程 凱

(湖南商學院工商管理學院,湖南 長沙 410205)

一、引 言

根據 《羊城地鐵報》2009年7月22日的報道,2008年我國小學生人數為10332萬人,2009年的小學生在校人數雖然有一定的減少,但基本上在10000萬人左右的規模。如果按照2008年我國農村人口占總人口比例的55.1%來計算,那么我國至少應有6-12歲的農村兒童5500多萬人。實際上,由于計劃生育政策的施行,城市中獨生子女比農村更普遍,也即中國6-12歲的農村兒童人數應遠遠超過這個數字。因此,對這樣一個寵大的消費群體進行研究尤其重要。6-12歲農村兒童的消費行為既不同于6歲以下的學齡前兒童消費,也不同于13歲以上的初中學生消費行為,他們有著自己獨特的消費方式和特點。這一觀點已被美國兒童消費問題專家James U.McNeal所證實。只不過他是以城市兒童作為研究對象,并于2003年以北京地區小學生為調查對象,證實了7-11歲兒童有自己的消費方式[1]。但中國兒童一般在6歲開始上小學,至12歲時就小學畢業,這一群體有共同的消費欲望和消費方式。因此,本文將對James U.McNeal的研究進行調整,選擇年齡為6-12歲的小學生群體、地區范圍為農村兒童作為研究對象更加合理、有效,并在引導兒童消費、提供企業決策依據等方面起著重要的導向作用。

二、相關文獻回顧

James U.McNeal是最早研究兒童消費行為的學者,他早在1962年的MAM會議上就提出了兒童消費市場的重要性,并一直致力于兒童消費的研究[2]。他在20世紀90年代中期開始研究中國兒童消費問題,選擇北京兩所小學作為調查樣本后,詳細分析了中國7-11歲兒童的消費方式及其影響因素,并對1995年和2002年的兩次研究進行了對比,從而得到了兒童消費的發展趨勢。

由于我國人民生活水平的提高和 “獨生子女”政策的實施,兒童消費占家庭消費的比重日益提高。對兒童消費問題關注的學者越來越多,研究也越來越深入。王芳 (2008)對中國青少年消費行為進行了較為完整的綜述與分析[3],對1990年以來關于兒童消費問題的研究進行了詳盡梳理。胡曉紅 (2006)根據兒童的社會性特點,系統分析了兒童購買行為的影響因素和家庭溝通模式對兒童消費行為的影響[2]。杜鵬 (2005)分析了中國兒童消費行為特點及其營銷策略[4]。與其觀點相似地,周斌 (2000)在2000年9月就撰文分析兒童的消費心理特點及營銷策略[5]。此外,闞功儉(2001)、北京美蘭德信息公司、上海零點市場調查公司等都對中國兒童消費行為進行了深入調查[6]。

以上關于兒童消費問題的觀點,實質上可分為兩類:一類是公司為了開拓和占領中國兒童市場而做的調查研究;另一類是相關學者進行的學術研究。具體來說,它們又可分為以下幾種主要觀點:一是為了獲取第一手資料而進行的市場調研;二是分析兒童消費方式和特點,并提出相關的營銷策略;三是分析影響兒童消費的主要因素。在這些研究中,研究范圍和研究對象都較泛。

(1)沒有將城市兒童與農村兒童消費行為進行區別。實質上,由于農村與城市兒童在收入、面臨選擇的商品與商店等方面存在較大的差別,因而其消費數量、消費方式及消費內容等都有較大的不同。

(2)選擇的年齡跨度較大。有的研究者以14歲以下兒童為研究對象,有的則是15歲以下的兒童,還有的以0-12歲為研究對象。有些學者的研究甚至延伸到了青少年,包含了12-19歲的年齡段。不同年齡段兒童的心理特點是不一樣的,其消費行為也有差別,尤其是6-12歲的小學階段兒童的消費方式和消費特點更為特別。

由于兒童的消費行為和消費特點更多地受自身生長及年齡的影響,特別是學齡前兒童與中小學兒童的消費又有區別,并考慮到關于中國城市 “小皇帝”的研究較多,而較少涉及農村兒童消費這一現實,本研究主要通過農村6-12歲兒童的消費行為展開。

三、我國農村兒童消費行為的特點分析

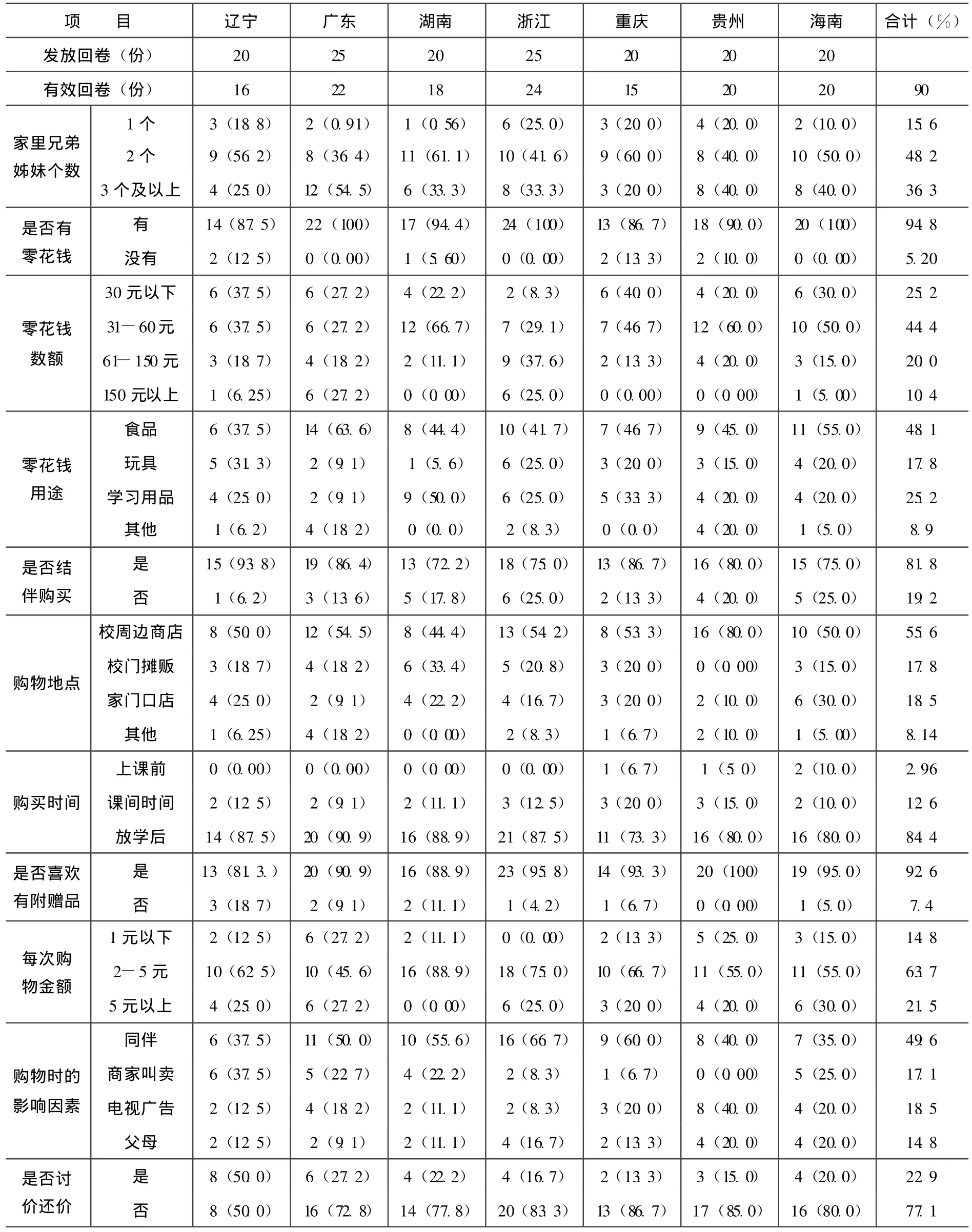

本文對我國不同地區的農村兒童進行抽樣調查,試圖發現農村兒童的消費現狀及消費特點,為企業在引導農村兒童消費、滿足兒童需求等方面提供決策依據。為保證本次研究具有代表性,我們選定了遼寧、廣東、貴州、浙江、重慶、海南、湖南等省份作為調查樣本區域,共發放調查問卷150份,回收有效問卷135份 (見表1所示)。

通過對150個家庭和6-12歲兒童的調查數據分析發現,與城市兒童消費行為相比,農村兒童消費行為有著更為獨特的表現。

(一)總體消費水平低,零花錢少,但市場潛力大

調查數據顯示,大部分農村家庭每月為6-12歲的孩子提供的零用錢在31-60元之間,即孩子們每天的零用錢在1-2元之間,而這個數字只相當于城市兒童2002年的水平 (James U.McNeal在2002年調查北京兩所小學的學生支出的每周消費為5.56元[1])。農村6-12歲兒童消費支出較小的原因在于:一是農村經濟總體水平偏低,農村居民收入低于城市居民收入。2008年,我國農村居民家庭人均純收入絕對數為4760.6元,恩格爾系數為43.7%,而城鎮居民可支配收入為15780.8元,恩格爾系數為37.9%①詳見2009年的《中國統計年鑒》。;二是多子女家庭比重大,家庭負擔較重。調查資料表明,農村獨生子女家庭占比為15.6%,有2個子女的家庭占到了48.2%的比例,擁有3個及以上小孩家庭的比例也很大 (特別是廣東地區,這一比例達到了54.5%)。由于孩子較多,家庭負擔重,孩子得到的零花錢不多;三是提供給農村兒童的產品價值較低,也導致總體消費水平不高。對于商家而言,他們考慮到當地的經濟水平,一般在采購兒童產品時較少選擇價格高的產品。

表1 中國農村兒童購買習慣調查表

目前,盡管農村兒童消費市場與城市有一定的差距,但調查的另一組數據又提示我們絕不能忽視這一市場,因為95%以上的農村父母表示在收入水平逐漸提高的情況下會增加孩子的零用錢,這說明農村兒童消費市場的容量將擴大,市場前景非常可觀。

(二)購買的物品比較集中,品牌意識較差

調查結果顯示,農村小學生最喜歡購買的是食品,其次為學習用品。當被問到平時喜歡購買什么時,48.1%的孩子表示會選擇食品,且大多數在放學以后購買 (選擇在這個時段購買的比例達到了84.4%),25.2%的孩子會選擇學習用品,購買玩具的不多。之所以以購買食品為主,是因為嘴饞是孩子的天性 (這一點與城市兒童類似),特別是那些有附贈品的商品更是受到孩子們的青睞(92.6%的孩子表示愿意購買有附贈品的食品)。當然,也有一部分農村孩子比較節約,他們會用自己的零花錢去購買學習用品,但一般不會購買玩具,因為他們的玩具大多數是利用現有材料自己動手或大人幫忙制作的DIY產品,他們在廣闊的天空下嬉戲,所需玩具并不太多。

無論選購什么產品,農村兒童不像城市兒童那樣注重品牌,特別是購買服裝和文具用品,他們往往只求擁有,并沒有明確的品牌偏好,也不追求名牌,這一特征與家庭背景及家庭教育是相關的。在大多數情況下,他們希望花最少的錢買到盡可能多的產品。

(三)購買時獲取的信息來源有限,受同伴影響較大

與城市兒童一樣,農村兒童消費行為也容易受到外界因素的影響,如同伴口碑、電視廣告等。但在獲取信息、選擇比較方面,由于基礎設施及其他條件的限制,農村兒童獲取的信息有限,可供選擇的商品往往也屈指可數,所以其購買具有明顯的集群性。盡管住得比較分散,但農村孩子們在花費自己的零用錢時會結隊奔向商店,在購買什么產品時也會相互影響。調查發現,81.8%的孩子與同伴一起購買,購買時受同伴影響的比例為49.6%,受廣告影響的比例為18.5%,至于父母等其他因素的影響則比較小。出現這種現象的原因主要有:一是農村兒童大多在與同伴玩耍中度過課余時間,同伴之間的相互影響較大,群聚效應相當明顯;二是越來越多的農村兒童會通過電視來打發閑暇時光,由于電視廣告極具感染力,兒童很容易接受,并在不知不覺中記住了廣告內容,購買時很自然地就想到了廣告中的產品。

(四)購買地點選擇在校園周邊商店

在購買地點選擇上,農村兒童大部分選擇校園周邊的商店。調查數據顯示,55.6%的農村小學生在校園周邊商店實現其購買行為,85.6%的孩子在離開商店后消費。也就是說,農村小學生的消費大都不在家長或老師的控制范圍內。之所以有一半以上的農村兒童會選擇在商店消費,這是由于農村幾乎沒有形成以小學生對專門對象的商業經營戶,更沒有形成以小學周邊為主要的馬路攤販市場,他們一般只能在商店里購買,可選擇的范圍很小。

(五)自主意識增強與大額消費父母作主并存

6-12歲的兒童注重自我、個性張揚,追求自我價值的實現,但與嬰幼兒及12歲以上進入初中階段學習的兒童又有所不同。嬰幼兒所需物品基本上由父母做主,而6-12歲的兒童在購物時有自己的主見,不愿受家長控制。而這些孩子不具備一般的判斷力,基本的商品知識不足,又缺乏討價還價的能力。為了穩妥,父母決定小孩的吃、穿、用等數額較大的消費,只有小部分的零用錢才可以自己自由支配。調查結果顯示,農村兒童的零花錢非常有限,大部分孩子每天只有不到1元錢,有些孩子會累積起來后才購買,但每次花銷僅2-5元 (占調查對象的63.7%)。其原因可能是家長考慮到自身經濟狀況及安全問題,一般不會給小孩較大金額的零用錢,而孩子天生對商品感興趣,要將零用錢儲存起來再進行一次性購買也不太可能。

(六)地區之間存在差異

盡管我國農村兒童表現出來的購買行為具有一致性,但不同地區之間又有一定的差異。例如,每月擁有150元以上零用錢的地區,廣東和浙江的比例最大 (分別是27.2%和25%),而貴州、重慶、湖南的比例最小,幾乎沒有一個小孩每月的零用錢達到150元;零用錢花在學習用品方面也存在較大差異,廣東地區為9.1%,湖南地區則高達50%;在購物受同伴影響方面,海南最低,只有35%的人會受影響,而浙江最高 (達到了66.7%)。這種差異的存在是因為不同地區的經濟發達程度不一樣,生活習慣存在差異,價值觀念也不盡相同,家長對孩子的教育表現出較大的區別。因此,企業在開展營銷活動時,盡管都是針對農村兒童,也應該因地、因人制宜。

總之,相對于城市而言,6-12歲的農村兒童消費具有明顯的特點。企業應針對這個不斷擴大的消費市場,動態地了解農村兒童消費行為并采取合適的措施來經營管理好這一特定市場。

四、有關的營銷建議

(一)注重市場細分,重視農村兒童需求的滿足

長期以來,由于我國實行二元經濟結構,導致農村與城市在收入、需求及商業基礎設施建設等方面存在較大的差距。因此,在滿足農村兒童的消費需求時,必須運用市場細分理論,推出與城市兒童需求不一樣的差異化產品。不僅如此,還應細分出不同地區農村兒童的需求狀況,如沿海經濟發達地區與內陸欠發達地區、城郊地區與遠離城市的山區等,因為地域的不同會導致消費習慣、購買行為等方面的差異。總之,企業應從戰略上重視農村兒童消費市場,針對農村6-12歲的兒童進行產品的設計、生產和銷售,如采用配套或組合的產品策略,提供能同時滿足一個家庭中多個兒童需求的產品。

(二)充分運用 “價”、“量” 組合

由于農村兒童的消費水平比城市兒童低,每次手中擁有的現金及一次購買的產品價值較小。因此,在滿足農村兒童需求時,為做到既滿足其需求、又盡量提供更好的產品,生產者或經營者可從產品包裝上進行創新。具體措施有:一是運用包裝開展營銷,即以小包裝的形式向農村提供同質產品,以滿足農村兒童每次購買量較小的特點;二是去掉精包裝,采用簡單包裝,以減少包裝成本,降低產品價格,讓農村兒童得到更多實惠;三是盡量不將農村兒童市場視為精品銷售的場所。

(三)重視產品安全性,開展誠信營銷

農村市場往往成為一些不法經營者銷售假冒偽劣產品的場所,他們利用農村市場信息不暢、消費者安全意識不強等特點以達到牟取不正當利益的目的,產生了一系列消費市場的公共安全問題,如 “大頭娃娃”這樣的消費安全事故就大多數發生在農村。農村兒童的健康問題、消費安全問題也應受到關注,因而經營者必須高度重視農村兒童產品的安全性,應根據6-12歲農村兒童消費安全知識缺乏且往往脫離父母或老師監控的特點,保證產品使用時的安全,講究營銷道德,開展誠信營銷。

(四)提供充分信息,注重消費教育

對于6-12歲的農村兒童來說,他們自身的知識有限,不可能掌握全面的信息,農村相對閉塞,信息既不暢通也很滯后,兒童在消費時往往脫離成人的監督,對產品使用說明等相關信息理解不透,容易導致消費時的諸多隱患。因此,企業在針對農村兒童營銷時,應充分利用各種途徑全面傳播信息,同時進行包裝上的創意,讓兒童注意包裝上的消費提示,以兒童能理解和接受的方式將產品使用知識進行宣傳教育。

(五)賦予廣告更多的教育功能

調查結果表明,農村兒童消費時受影響最多的是同伴,其次是電視廣告,而同伴的信息來源中電視廣告又占大部分。因此,企業可很好地利用電視廣告易被兒童接受的特點,引導農村兒童正確的消費行為,通過電視廣告這一極好的溝通方式將產品使用、安全等注意事項向兒童進行教育。

[1]James U.McNeal.Consumer behavior of Chinese children:1995-2002[J].Journal of Marketing,Vol.20,NO.6,2003.

[2]胡曉紅.家庭溝通模式對兒童消費行為的影響綜述 [J].學術研究,2006,(10).

[3]王芳.中國青少年消費行為研究綜述 [J].統計與咨詢,2008,(3).

[4]杜鵬.中國兒童消費行為分析及營銷策略 [J].經濟與管理,2005,(7).

[5]周斌.兒童的消費心理特點與營銷策略[J].商業研究,2000,(9).

[6]闕功儉.關于兒童消費結構及消費行為的調查研究 [J].統計與咨詢,2001,(10).