網絡成癮的神經影像學研究進展

尉勝男,孫學進,朱守艷

網絡成癮(internet addiction,IA)又稱互聯網成癮障礙(internet addiction disorder,IAD)、病理性互聯網使用(pathological internet use,PIU)、強迫性互聯網使用(compulsive internet use,CIU)、互聯網依賴(internet dependency,ID)、過度性互聯網使用(excessive internet use,EIU)、沖動-強迫性網絡使用障礙(impulsive-compulsive internet usage disorder,IC-IUD)等。美國心理學家Goldberg最早關注因過度使用網絡而引發一系列心理、社會問題,并于1994年首先提出了“互聯網成癮癥”(IAD)。不久,Young的研究也證實了這一現象。美國心理學會(American Psychological Association,APA)于1997年正式承認“網絡成癮”研究的學術價值。但是作為新型病種,在目前通用的診斷系統中,無論是美國精神病協會的權威文件《精神障礙診斷及統計手冊》(第4版)(DSM-IV),還是《國際疾病分類第10版》(ICD-10)及《中國精神障礙分類與診斷標準》(CCMD-3)均尚未將其獨立診斷。雖然學術界還沒有明確統一規定,但網絡成癮的歸屬已逐步明朗化,大多傾向于將其歸為行為成癮[1,2]。

1 網絡成癮的臨床相關研究

1.1 網絡成癮的概念

目前,對網絡成癮的概念還沒有統一,具有代表性的是Young[3]以病態賭博為模型,把網絡成癮定義為:一種沒有成癮物質作用的沖動控制障礙。我國陶然[4]領導的北京軍區總醫院成癮醫學科通過對1300余例網絡成癮患者的臨床觀察和研究,認為網絡成癮是指由于反復過度使用網絡而導致的一種精神行為障礙,其表現為對網絡的再度使用產生強烈的欲望,停止或減少網絡使用時出現戒斷反應,同時可伴有精神及軀體癥狀。

1.2 網絡成癮的診斷標準

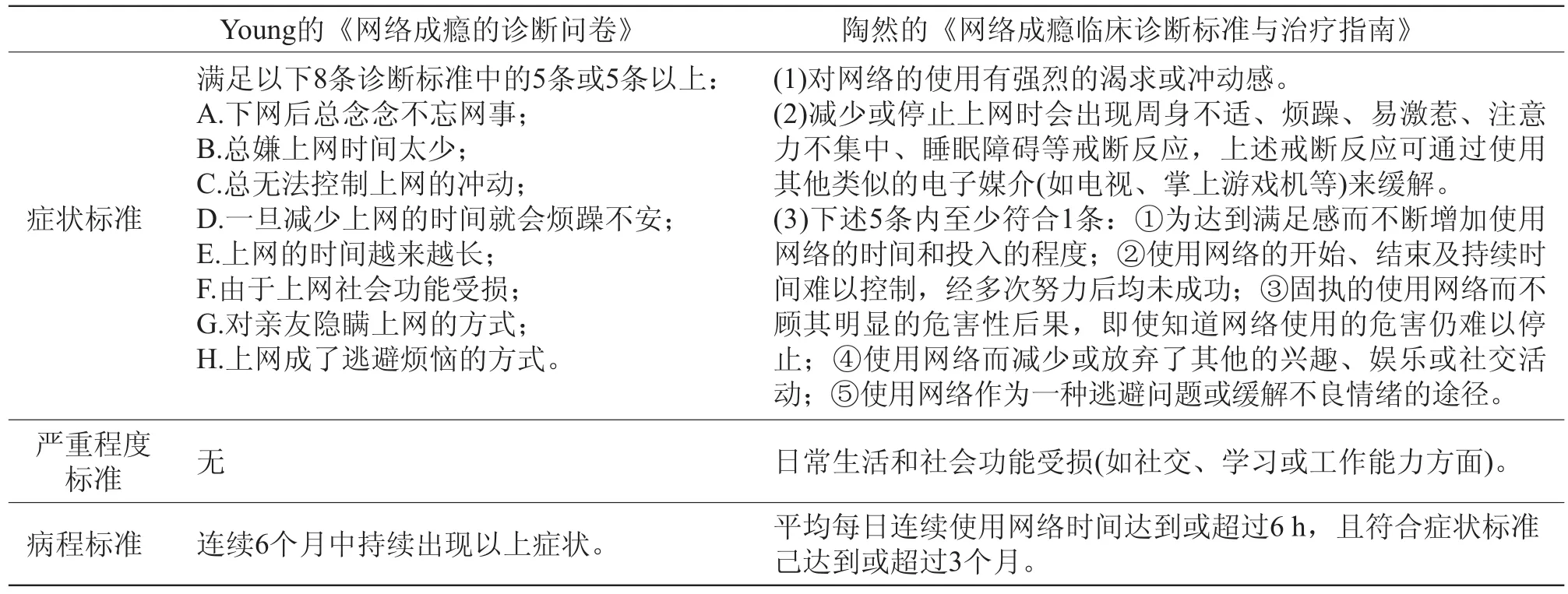

網絡成癮作為一種新出現的心理和行為障礙,目前仍沒有完整、統一的診斷標準。國內外眾多學者提出了不同的診斷標準。

表1 Young和陶然對網絡成癮的診斷標準比較

Young[3]參照美國精神病協會制定的《精神障礙診斷與統計手冊》(DSM-IV,1995)中賭博成癮的診斷標準,將其修訂為包含了8個問題的《網絡成癮的診斷問卷》(Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction,YDQ)。如果在過去的6個月中,出現8條診斷標準中的5條或5條以上時就可以診斷為網絡成癮。該問卷也是在國內外研究與診斷中最常使用的。Davis[5]編制的《戴維斯在線認知量表》(Davis Online Cognition Scale,DOCS)是一種7級自評量表,包括4個維度,共36個題項,被公認為具有較好的效度。近年,Ko等[6]提出“大學生網絡成癮診斷標準”,該標準包含8項癥狀:專注、沖動、渴求、耐受、戒斷、控制力減弱、過多的時間與精力花費在網絡上、決策和社會功能受損,當6個或6個以上癥狀出現可診斷為網絡成癮。陶然[4]等則對網絡成癮與網絡過度使用進行了區分,并制定了癥狀、嚴重程度及病程標準。兩種診斷標準見表1。

2 網絡成癮的神經影像學研究

存在神經系統癥狀的患者,其神經影像檢查多存在異常。對于網絡成癮患者來說,成癮時間越長,影像學改變就越明顯。無論是在功能成像還是結構成像上的改變,都是其復雜機制的結果。

2.1 腦結構影像學

CT和常規MRI掃描是用于網絡成癮腦結構影像學檢查的主要方法。由于它們具有較高的空間分辨率,能夠較好地顯示和分辨腦結構,提供人腦的結構和解剖學方面的信息。因此,可以結合形態學測量方法,深入分析網絡成癮引起的灰白質比例、密度、腦葉及腦室形態等改變。

研究表明,網絡成癮的渴求與物質依賴的渴求可能共享相同的神經生物學機制。額葉皮層是支持邏輯思維、目標設定、規劃和自我控制的大腦區域,它跟欣快感密切相關,而欣快感正是成癮的一個重要原因。越來越多的研究證明,額顳葉異常與各種成癮有關,成癮引起這些區域腦組織構成、數量和形態的變化,這些變化很可能與成癮者的認知和決策等問題相關聯。Bartzokis等[7]研究表明,額顳葉皮質的體積跟可卡因引起的強化效應呈正比。由于額顳葉皮質的體積與年齡相關,因此不難理解在成癮者的年齡分布中以青壯年居多,這可能是成癮引起的欣快感程度不同所致。Fowler等[8]報道,額葉皮層、基底神經節及杏仁核的結構異常與多種物質濫用存在關聯。Schlaepfer等[9]發現,成癮者的額葉組織中白質比例明顯比對照組低,而其他腦區差異不明顯。Ko等[10]在網絡游戲成癮的研究中發現,暗示誘導性游戲渴求的神經基質與物質依賴的暗示誘導性渴求相似,相同腦區參與了物質依賴渴求和網絡游戲渴求。

Zhou等[11]基于體素形態測定法(voxel-based morphometry,VBM),使用高分辨T1加權磁共振掃描分析網絡成癮青少年大腦灰質密度(gray matter density,GMD)的改變。結果顯示,相對于健康對照組,網絡成癮組的左扣帶回前部、左扣帶回后部、左島葉及左舌回灰質密度減低。這些改變可能影響相應腦區的功能,并與網絡成癮的臨床心理特征相符,就像其他研究[12,13]所顯示的,網絡成癮的青少年經常存在較多的決策、行為和情感問題。

2.2 腦功能影像學

腦結構影像本質上只能提供腦結構的靜態信息,應用于涉及認知、心理和情感等高級腦功能的成癮研究有一定的局限性。腦功能成像則是利用各種成像技術對大腦活動過程進行實時顯示,可以動態地檢測活體腦的功能活動,能夠確定人腦在執行某項任務或受到某種刺激時大腦的激活區域,得到人腦的功能映射圖。目前,功能磁共振成像 (functional magnetic resonance imaging,fMRI)、正電子發射斷層(positron emission tomography,PET)和單光子斷層成像(single photon emission computerized tomography,SPECT)等功能影像技術得到廣泛應用,涉及到腦科學研究的各個領域,如認知科學、心理學、神經科學、成癮醫學等。

2.2.1 PET

PET是較早進行腦功能成像的重要技術,是功能影像技術的代表。它通過使用放射性核素,標記核酸、受體、轉運體、酶、基因探針等生物分子,直接顯示體內不同的生物過程和疾病的分子機制,在腦功能研究中具有獨特優點。PET顯像在分析成癮者大腦的結構和活動的影像,以及解釋成癮現象如何影響和調節腦神經遞質方面,具有重要的價值,可以用于識別成癮的易感人群、制定治療策略以及監測療效。

PET研究已經證實,紋狀體、多巴胺在相關獎賞和成癮中的突出作用及額葉等的代謝異常[8]。Koo等[14]研究網絡成癮的青少年和健康對照組處于靜息且沒有成癮刺激時的狀態,獲得了大腦的18氟-脫氧葡萄糖(18F-f l uorodeoxyglucose-positron emission tomography,18F-FDG PET)的統計參數圖(statistical parametric mapping,SPM)。分析顯示,網絡成癮組與對照組相比,視覺信息處理回路代謝減退,并且前額葉代謝較活躍,表明了網絡成癮可以引起的過度視覺刺激的神經適應性和突觸可塑性。Jeong等[15]利用18F-FDG PET顯像研究8名網絡成癮青少年和6名健康對照組在靜息狀態和經過20分鐘他們最喜愛的網絡游戲后的腦激活狀態,調查兩組定量代謝的差異。SPM結果顯示,兩組都表現出網絡游戲后枕葉代謝增加,而在靜息狀態下,網癮組較正常對照組代謝高,同樣表明網絡成癮可能導致青少年正在發育的大腦產生功能性改變。

2.2.2 fMRI

目前fMRI對網絡成癮的研究集中于誘發渴求的研究,主要使用的是血氧水平依賴-功能性磁共振成像(blood oxygen level dependent-functional MRI,BOLD-fMRI)。BOLD-fMRI是通過研究腦血氧水平變化分析腦功能的產生方式、位置及作用效果,反映人腦在執行某項任務或受到某種刺激時大腦皮層功能區的激活情況。BOLD-fMRI能識別成癮者渴求時的特定腦區,以及判定激活程度。

網絡成癮者的額葉、邊緣系統等與成癮有關的腦區參與腦的激活,而且激活程度與網絡使用的渴求正相關。Ko等[10]選取網絡游戲成癮組和對照組各10名,在其觀看游戲的圖片和配對的花案圖片的同時進行fMRI掃描。結果顯示,成癮組的右前額皮層、右伏隔核、雙側前扣帶回、內側額葉皮質、右背外側額葉、右尾狀核被激活,而對照組沒有。上述腦區的激活與觀看游戲圖片后產生的自述游戲渴求和游戲經歷回憶呈正相關,這些區域被認為是網絡成癮的暗示誘導性游戲渴求的神經基礎。錢若兵等[16]發現,網絡游戲成癮青少年和正常無網絡成癮傾向的青少年,對生活視頻錄像和網絡游戲視頻錄像刺激均出現相應的腦區激活,但是成癮組對網絡游戲視頻表現更加敏感,在雙側枕葉、顳葉、頂葉、扣帶回、隔區、前額葉、海馬、尾狀核等部位出現的激活遠遠超過對照組。曹楓林[17]研究表明,在完成沖動控制任務時,對照組的額葉、邊緣葉激活較集中;而網絡成癮組額葉、邊緣葉激活區域大于對照組,還可見其他多處區域被廣泛激活,如頂葉、顳葉、小腦前葉、豆狀核、殼核、丘腦、中腦等。該研究表明,網絡成癮者可能存在腦功能障礙,由于腦組織存在代償機制,需要增加更多的腦區激活才可能保持腦功能的相對正常。McCabe等[18]利用虛擬的自行車比賽證實條件作用依賴的動機特性會從電腦游戲轉移到現實世界,并影響行為;利用fMRI測量島葉激活,驗證并發展了島葉參與分配條件刺激的動機性價值。

在網絡成癮分類中,以網絡游戲成癮居多,且網絡游戲大多含有暴力內容,因此,在一定程度上,與暴力游戲和暴力視頻相關的腦功能影像學研究有助于網絡成癮的研究。近年,國外學者使用fMRI發現:長時間暴露在視頻暴力下,人類對暴力威脅的腦反應是真實的,并且可以察覺到。Weber等[19]證實了虛擬暴力可能會抑制前扣帶喙側皮層和杏仁核的情感領域,并激活前扣帶皮層背側認知領域。Mathiak等[20]記錄了射擊游戲時腦活動表現為扣帶回背側的激活和前扣帶喙部和杏仁核的失活。Murray等[21]發現在觀看暴力視頻時表現為右腦優勢,主要的右腦激活區包括:楔前葉、扣帶回后部、杏仁核、頂下小葉、額葉和運動前區,同時,雙側海馬、海馬旁回和丘腦枕也激活。上述涉及情緒、覺醒和注意力調控,情景記憶,以及行動編程的腦區的激活,可以解釋經常看暴力視頻的兒童更有可能表現出攻擊性。說明觀看暴力視頻對腦功能的影響不僅局限于觀看的簡單行為,還可能產生長期的影響。

3 其他相關輔助檢查方法

對于網絡成癮,除了PET、fMRI、SPECT等影像學研究方法外,其他的輔助檢查方法還包括腦電圖(EEG)和事件相關電位(ERP)。

腦電圖 (electroencephalogram,EEG)是認知測驗常用的電生理技術,能提供腦功能活動的實時信息。依電位產生方式的不同,可分為自發腦電亦稱自發電位(spontaneous potentials,SP)和誘發腦電(evoked potentials,EP)又稱事件相關電位(eventrelated potentials,ERP)。SP是指在沒有特定外界刺激時神經系統本身產生的電位變化;ERP是大腦被施予某種事件刺激后產生的生物電活動,在評價認知活動方面是一項客觀、敏感和特異的指標。EEG和ERP在網絡成癮方面研究較廣泛。

腦電的復雜性反映了大腦思維活動的程度,腦電復雜性越小,說明大腦的思維活動越遲鈍;反之則表明思維活動越活躍。郁洪強等[22]應用非線性動力學方法發現網絡成癮者在安靜狀態下自發腦電的小波熵值以及復雜度值比正常受試者均有顯著降低,提示腦電的復雜性降低,說明其脫離網絡后思維活動相對遲鈍。

N400和P300是ERP的內源性成分,其潛伏期提前、波幅降低和分布減少反應對應能力損害。N400與語言認知相關,它反映與語言相關的認知活動;P300與記憶認知有關,可以反映感知、記憶、理解、判斷、推理等多層次的心理活動。金璞等[23]采用詞語流暢性實驗,顯示網絡成癮組N400潛伏期延長,波幅降低,而帶有網絡語言成分句未檢測到明顯N400波。說明網絡成癮青少年出現常規語言流暢功能下降。郁洪強等[24]發現過度使用互聯網導致P300波幅降低,潛伏期延長;Gamma振蕩減弱并影響Gamma節律同步效應。說明過度使用互聯網對大腦進行信息的整合和編碼造成了負性影響。這些結果提示,網絡成癮會對大腦的認知功能產生影響。

N170反應了面孔早期加工并呈顳枕優勢分布,代表面孔識別的特異性。趙侖等[25]發現網絡成癮組N170呈明顯的枕區分布,且幅值顯著增強、潛伏期明顯提前,說明其可能具有與正常被試者不同的面孔早期加工機制,為網絡成癮患者的社會功能受損提供了生理水平的科學依據。

4 總結

隨著PET/CT、PET/MRI的出現,以及MRI與具有時間特性的腦電圖、腦磁圖的結合,新的功能成像技術和分子影像學技術被相繼開發,使我們可以進一步了解涉及成癮的不同腦功能區之間的聯系,得到更多的腦功能活動信息,并從細胞和分子水平層次上闡明成癮的神經機制。可以預見,現代影像技術不斷發展將為網絡成癮研究提供新的方法,使我們離解決成癮問題越來越近。

[1]Shaw M, Black DW. Internet addiction: definition,assessment, epidemiology and clinical management. CNS Drugs, 2008, 22(5): 353-365.

[2]Yen JY, Ko CH, Yen CF, et al. Psychiatric symptoms in adolescents with Internet addiction: Comparison with substance use . Psychiatry Clin Neurosci, 2008, 62(1):9-16.

[3]Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1998,1(3): 237-244.

[4]陶然,王吉囡,黃秀琴,等. 網絡成癮的命名、定義及臨床診斷. 武警醫學,2008,19(9):773-776.Tao R, Wang JN, Huang XQ, et al. Naming, def i nition, and clinical diagnostic criteria of internet addiction . Medical Journal of the Chinese People’s Armed Police Forces,2008, 19(9): 773-776.

[5]Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation a New Scale for Problematic Internet Use: In placations for Preemployment Screening. CyberPsychology & Behavior,2002, 5(4):331-345.

[6]Ko CH, Yen JY, Chen SH, et al. Proposed diagnostic criteria and the screening and diagnosing tool of Internet addiction in college student. Compr Psychiatry, 2009,50(4): 378-384.

[7]Bartzokis G, Beckson M, Lu PH, et al. Cortical gray matter volumes are associated with subjective responses to cocaine infusion. Am J Addict, 2004, 13(1): 64-73.

[8]Fowler JS, Volkow ND, Kassed CA, et al. Imaging the addicted human brain. Sci Pract Perspect, 2007, 3(2): 4-16.

[9]Schlaepfer TE, Lancaster E, Heidbreder R, et al.Decreased frontal white-matter volume in chronic substance abuse. Int J Neuropsychopharmacol, 2006, 9(2):147-153.

[10]Ko CH, Liu GC, Hsiao S, et al. Brain activities associated with gaming urge of online gaming addiction. J Psychiatr Res, 2009, 43(7): 739-747.

[11]Zhou Y, Lin FC, Du YS, et al. Gray matter abnormalities in Internet addiction: A voxel-based morphometry study.Eur J Radiol, in press. http://www.sciencedirect.com, 18 November 2009.

[12]Sun DL, Chen ZJ, Ma N, et al. Decision-making and prepotent response inhibition functions in excessive internet users. CNS Spectr, 2009, 14(2):75-81.

[13]Seo M, Kang HS, Yom YH. Internet addiction and interpersonal problems in korean adolescents. Comput Inform Nurs, 2009, 27(4): 226-233.

[14]Koo YJ, Paeng JC, Joo EJ, et al. Brain Neuroadaptative Changes in Adolescents with Internet Addiction: An FDG-PET Study with Statistical Parametric Mapping Analysis. J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry, 2008,19(1):13-18.

[15]Jeong HK, Kim HJ, Jung H, et al. PET imaging and quantitation of Internet-addicted patients and normal controls. Medical Imaging 2002: Physiology and Function from Multidimensional Images, San Diego, CA, USA:SPIE, 2002, 4683: 419- 428.

[16]錢若兵,傅先明,韓曉鵬,等. 青少年網絡游戲成癮的功能性磁共振成像研究. 立體定向和功能性神經外科雜志, 2008, 21(4): 207-211.Qian RB, Fu XM, Han XP, etal. Functional MRI study of internet game addiction in adolescents. Chin J Stereotact Funct Neurosurg, 2008, 21(4): 207-211.

[17]曹楓林. 青少年網絡成癮的心理機制——腦功能影像學及團體心理干預研究. 長沙:中南大學,2007.Cao FL. Mechanism of psychology, functional imageology, and group psychological intervention in adolescents with internet addiction. Changsha: Central South University, 2007.

[18]McCabe JA, Tobler PN, Schultz W, et al. Appetitive and aversive taste conditioning in a computer game inf l uences real-world decision making and subsequent activation in insular cortex. J Neurosci, 2009, 29(4): 1046-1051.

[19]Weber R, Ritterfeld U, and Mathiak K. Does Playing Violent Video Games Induce Aggression? Empirical Evidence of a Functional Magnetic Resonance Imaging.Media psychology, 2006, 8(1): 39-40.

[20]Mathiak K and Weber R. Toward brain correlates of natural behavior: fMRI during violent video games. Hum Brain Mapp, 2006, 27(12): 948-956.

[21]Murray JP, Liotti M, and Ingmundson PT. Children's brain activations while viewing televised violence revealed by FMRI. Media psychology, 2006, 8(1): 25-37.

[22]郁洪強,汪曣,趙欣,等. 網絡成癮患者的EEG小波熵與復雜度特征分析. 中國生物醫學工程學報, 2009, 27(1):157-160.Yu HQ, Wang Y, Zhao X, et al. The study on the EEG wavelet entropy and complexity of internet addiction patients. Chinese Journal of Biomedical Engineering,2009, 27(1): 157-160.

[23]金璞, 傅先明,錢若兵,等. 青少年網絡成癮的事件相關電位N400研究.立體定向和功能性神經外科雜志,2008, 21(6): 333-336.Jin P, Fu XM, Qian RB, et al. Event-related potentials N400 in adolescents with internet addiction disorder. Chin J Stereotact Funct Neurosurg,2008,21(6):333-336.

[24]郁洪強,趙欣,劉海嬰,等. 過度使用互聯網對腦電時頻特性的影響研究. 自然科學進展, 2009, 19(4): 456-461.Yu HQ, Zhao X, Liu HY, et al. Effect of excessive Internet use on the time-frequency characteristic of EEG. Progress in Natural Science, 2009, 19(4): 456-461.

[25]趙侖,高文彬. 網絡成癮患者早期面孔加工N170的研究. 航天醫學與醫學工程, 2007, 20(1): 72-74.Zhao L, Gao WB. Early face processing of internet addiction patients by face-specif i c N170. Space Medicine& Medical Engineering, 2007, 20(1): 72-74.