海南灌溉試驗站田間節水控制灌溉成果分析

□ 陳艷玲 葛瑞發

近年來,海林市海南灌溉試驗站積極推廣田間節水控制灌溉技術,不僅使農民增產增收,而且在節水的同時,促進了全市經濟的穩步發展,可謂“水稻節水,八方受益”。

一、水稻控制灌溉技術及試驗概況

水稻控制灌溉技術簡稱控灌,是指稻苗本田移栽后,田面保持5~25mm薄水層,在返青后的各個生育階段田面不再建立灌溉水層,以根層土壤水分作為控制指標,確定灌水時間和灌水定額,土壤水分控制上限為體積飽和含水量,下限則視水稻不同生育階段,分別取土壤體積飽和含水量的60%~80%適宜組合。這是根據水稻在不同生育階段對水分需求的敏感程度和節水灌溉條件下水稻新的需水規律,在發揮水稻自身調節機能和適應能力的基礎上,進行適時適量科學供水的灌水新技術。

2004年至2006年,筆者在牡丹江市海林市海南灌溉試驗站進行了為期3年的水稻控制灌溉試驗研究。試驗采取普通淺水灌溉(常規模式CK)、水稻控制灌溉非蓄雨(處理Ⅰ)和水稻控制灌溉蓄雨(處理Ⅱ)3種模式,三次重復,共計9個處理的試驗研究。試驗結果表明,通過對合理的土壤水分控制,不僅減少了灌水次數和灌溉水量,大幅度地節約了水量,而且能促進水稻根系生長發達,控制水稻地上部分株型的無效生長,提高水肥利用的有效性。適時適量的灌溉供水,能較充分地發揮水稻生長的補償效應,從而形成較合理的群體結構和較理想的株型,達到節水高產的目的。

二、成果分析

(一)水稻灌溉制度分析

常規灌溉各生育期需建立水層,為了保持一定的水層,需勤灌水、少灌水、灌水次數多為25次,由于淹水天數長,灌溉定額大多為485.1m3。控制灌溉的灌水標準上限為飽和含水量,下限僅為飽和含水量的60%~80%,因此灌水時間間隔長、灌水次數少為12次、灌水定額小為302.2m3。

通過觀察各生育階段的灌水情況和灌水間隔時間,由于農業措施相同,所以返青期各處理灌水次數和間隔時間一樣灌4次水86.9m3。分蘗期常灌長時間保持10~30mm淺水層,需灌水11次210.6m3,控Ⅰ不可存蓄雨水,灌水6次130.3m3,控Ⅱ可以存蓄雨水,使得兩次灌水間隔時間延長,灌水次數為6次,灌水量最少為129.3m3。拔節孕穗期是水稻需水量最大的時期,施肥除草和防止低溫冷害也加大了此期的用水量。受此前土壤水分控制關系,控Ⅰ需要灌水80.2m3,控Ⅱ需灌水65.3m3。抽穗開花期因雨水偏多,各處理均未灌水。乳黃期控灌Ⅰ、Ⅱ的土壤水分控制下限又呈下降趨勢,使灌水間隔天數延長,同時利用天然降雨便可滿足水稻基本的生理需水要求,所以不再灌水。

(二)水稻產量構成分析

產量的構成因素來自于畝有效穗數、穗粒數、結實率和千粒重。比較不同處理的產量構成因素可知,常灌分蘗率高,穗大粒多,生長重心傾向前期,產量一般;控灌結實率和千粒重好于常灌,生長重心傾向后期,產量較好。后者主要是控灌在不同時期對土壤水分進行不同程度控制的結果。具體體現在以下兩個方面:

1.根系是保證水稻生長和正常發育的吸收器官,它發育的好壞直接影響到向地上部輸送水分和養分的能力。從根系調查結果來看,控灌到了生育后期,新根仍占很大比例,黑根、黃根比例相對少于常灌。說明控灌為根系生長提供了適宜的土壤水分和空氣等條件,減少了常期淹水時的有害物質,提高水肥利用率,保證生育后期葉片向穗部輸送有機物。

2.對于早熟品種分蘗末和拔節孕穗是水稻營養生長和生殖生長并進時期,大量的分蘗不公增加養分的無效消耗,也無益于提高產量。控灌正是通過合理的土壤水分控制,在抑制無效分蘗生長和節間過量伸長的同時,增強了基部莖稈的厚度與組織強度,協調地上與地下、內部與外部結構的生長,為提高后期抗倒伏能力和結實率打基礎。控制灌溉就是通過適時適量的土壤水分調節,使稻株根強桿壯,延緩葉片衰老,增強有機物累積和向穗部輸送的能力,以獲得較好的產量。

三、效益分析

(一)水稻產量分析

水稻產量對比分析可知,控制灌溉水稻的理論、樣方和單打產量分別為602.43kg/畝、578.12kg/畝和551.40kg/畝;常灌水稻的理論、樣方和單打產量分別為596.56kg/畝、567.81kg/畝和529.60kg/畝。控制灌溉水稻比常灌理論增產幅度是7.0%,樣方增產幅度5.1%,單打增產幅度5.3%。

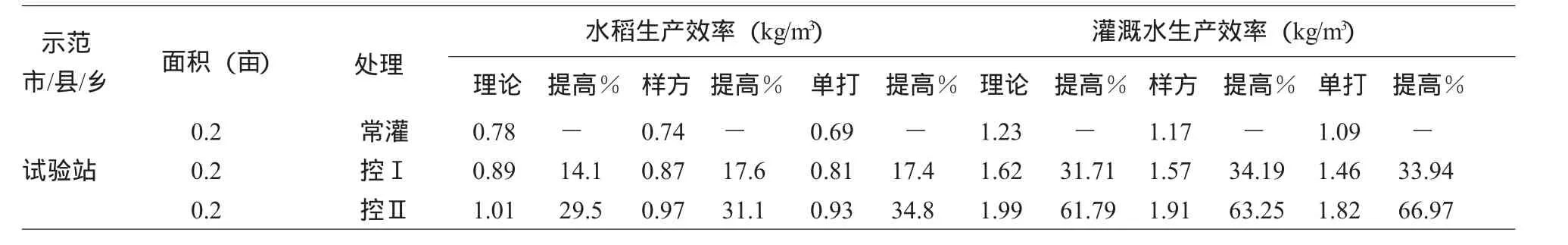

(二)水稻水分生產效率分析

評價一項灌水技術的優良與否,不能只從產量的高低或耗水量的多少來衡量,片面地追求產量不顧耗水量或只求節水不講產量,都是不可取的。只有兩者結合,在不影響產量的前提下,既節水,又提高了產量,才是灌溉試驗所要達到的真正目的。水分生產效率即單方田間耗水量(灌溉水量+有效降雨量)生產的稻谷量。灌溉水生產效率即單方灌溉水量生產的稻谷量。其中灌溉水量為泡田期和各生育期全部水量之和。

水稻水分生產效率表

上表是根據2006~2008年連續3年試驗數據統計后的產量和用水量求得的水分生產效率值(理論、樣方、單打單收),通過比較分析控灌Ⅰ、Ⅱ分別比常灌提高的百分比值就能對控制灌溉技術的節水高效優勢一目了然。

(三)水稻增產效益

經試驗和效益比較證明,控灌Ⅱ節水增產效益顯著。畝均增產21.8kg/畝,節約用水182.93m3/畝,水稻按當年收購價1.8元/kg計,畝均增產效益39.24元,增產節支總效益34.79元。如果全鄉28320畝水田均實施控制灌溉,每年可獲增產節支效益102.2萬元。同時,推廣應用這項技術還可以有效緩解高峰期渠道用水緊張狀況,便于農田灌溉用水的管理。又由于控灌水稻根系發達,莖稈粗壯,使植株抗旱耐澇、抗病、抗倒伏能力增強。若汛期到來,控灌還可提高田間土壤的調蓄能力,降低洪水可能給社會造成的危害。

四、結論

(一)提高水資源利用率,節約灌溉用水量。控灌水稻全生育期(包括泡田用水) 畝均田間灌水量302.2m3,常灌為485.1m3,控灌畝均節約灌水量182.93m3,節水幅度25.1%。控制灌溉還減少了灌水次數和灌溉定額,使勞動用工降到最低限。

(二)提高水稻抗病、抗倒伏能力。在早稻普遍發生稻瘟病害的情況下,控灌仍能獲得高于常灌的產量,加上后期雨水充足,風力較大,常規淹灌的稻田倒伏較多,而控灌試驗小區沒發生一例。水稻根系和莖稈基部調查也都說明控制灌溉抗病、抗倒伏能力強,優于常期淹水稻田。

(三)提高糧食產量,增加經濟效益。控灌年實際畝均增產4.1%,畝均增產節支34.79元,畝均節約用水182.93m3,經濟效益和社會效益非常顯著。