出口貿易對高新技術產業集群影響的實證分析———以江蘇電子信息及通訊設備行業為例

杜 鳳 康 娜

(南京財經大學國際經貿學院,江蘇 南京 210046)

一、引言

近年來江蘇省充分利用地理優勢,面對經濟全球化和信息化帶來的機遇與挑戰,優先發展信息產業和其他新興產業,著力促進高新技術產業的發展。2006年全省高新技術產業產值突破萬億元,2008年達到18402億元,與2000年相比年遞增33.9%,在規模以上的工業總量中占比達28%,比重提高10.8個百分點。江蘇省高新制造業的發展水平與產業集群的培養有密切聯系。江蘇省政府出臺各種優惠政策,采取強有力措施,營造產業配套環境,吸引中小企業入駐,吸引海外的核心企業投資,出現了高新技術企業的聚集現象。

高新技術產業的發展離不開人才培養、引進和科技創新,但是有市場需求才會有發展的動力,那么海外市場的需求又對該產業的發展、產業集聚起到多大的推動作用?本文采用實證方法對出口貿易和高新技術產業集聚之間的關系進行研究。

二、江蘇電子信息及通訊設備出口狀況和產業集群

在高新技術行業中,通訊設備、計算機及其他電子設備制造業、電子計算機以及通訊設備制造業獨樹一幟,產值和出口值不斷得到突破。2002年該行業產值超過了化學制造品行業,2003年再次超過傳統的紡織業,一躍成為江蘇省39個大類行業中的第一大行業。因此選取電子信息及通訊設備制造業為例來研究出口貿易對江蘇高新技術產業集群的影響。

(一)電子信息及通訊設備行業的出口規模

電子信息設備制造業“外向型”特征明顯,外商及港澳臺投資企業所占比重不斷上升,出口創匯能力突出。“十五”期間電子信息設備制造業出口交貨值年均增長50.6%,高于全省規模以上工業出口交貨值年均增幅20.1個百分點,出口創匯能力十分突出。

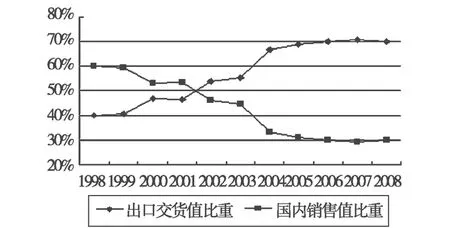

圖1 電子信息及通訊設備制造業國內外貿易占總銷售額比較

如圖1所示,該行業的國內外貿易在10年間出現了明顯的剪刀差形式。20世紀90年代末,電子信息通訊設備業的出口交貨值為206.82億元,占該行業總銷售額的40%,大部分的電子信息產品在國內銷售。之后該行業的出口交貨值穩步上升,在銷售總額中的比重不斷上升。進入21世紀出口額開始超過國內銷售額,在2002年出口額增加到1387.84億元,占比為53.86%,并且自此國內外銷售差距不斷拉大,到2007年出口額達到5710.04億元,占比為70.89%。

(二)電子信息及通訊設備業集聚狀況

采用區位熵指標對江蘇省電子信息及通訊設備制造業的地方專業化進行衡量。區位熵是一個區域中某產業占有的份額與整個經濟中該產業占有的份額相比的值。區位熵大于1意味著這個區域中該產業的集聚程度要高于整個經濟的平均集聚。它的函數表達式為:

其中,βij表示區位熵,qij表示地區j的行業i的產值,是地區j的工業總產值,是行業i的全國總產值

是全國工業總產值。如果βij>1說明行業i在區域j的集中度高,βij<1則相反。區位熵指數越高,產業i向地區j的集聚程度越強,從表1中可以看出江蘇省電子信息及通訊設備制造業在20世紀90年代剛剛起步的時候,區位熵不大,在0.55和0.65之間波動;但進入21世紀后該產業的區位熵不斷增加,有了明顯的產業集聚趨勢,到2008年該指數已經達到1.65,產業集聚明顯。這種時間趨勢與該產業出口規模的增長情況是一致的,都是在2001年前后有了突破。

表1 江蘇電子信息通訊設備制造業的區位熵

三、出口貿易對電子信息通訊產業集群的影響

從圖1和表1能夠直觀看出江蘇省電子信息通訊行業的出口規模和產業集聚度之間有某種內在聯系。為了進一步分析兩者之間的關系以及探究出口貿易在過去10年中到底對該行業的產業集聚產生多大的影響,采用協整理論對其進行實證研究。

(一)數據的選取和處理

由于集聚規模能夠更直觀地反映江蘇省電子信息及通訊設備制造業的集聚情況,因此本文計算了該產業的集聚規模(JG)來進行實證研究。該指標的計算公式為:

因為電子信息通訊產業會帶動一系列相關產業的生產、出口,因此為了有效表示該產業的出口影響,采用江蘇省對外貿易中電信及聲音的錄制及重放裝置設備出口額(EX)來代替,數據均來源于江蘇省歷年的統計年鑒。為了消除變量可能存在的異方差,本文對原始數據都進行了對數化處理。新興產業從20世紀90年代才開始崛起,因此選取的數據時間跨度從1995年到2008年。

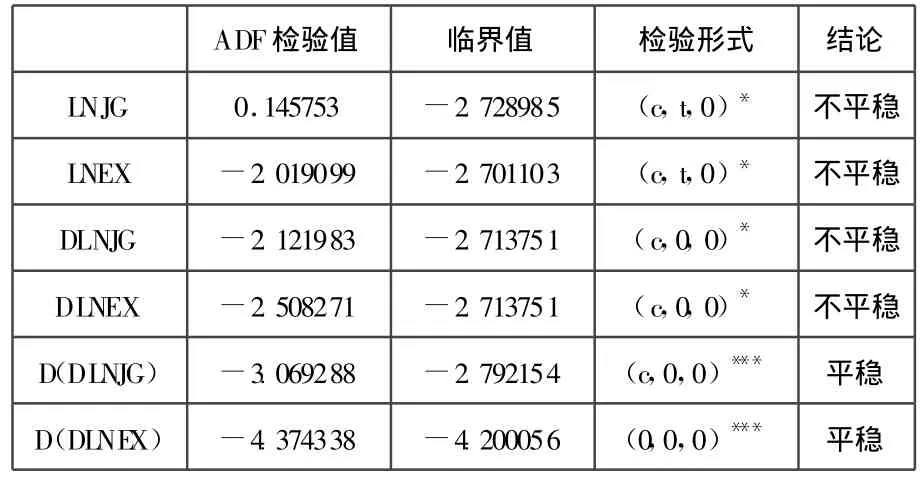

(二)單位根檢驗

為了避免出現偽回歸,本文先采用ADF方法對各個變量時間序列進行單位根檢驗,確認各個變量是否為同階單整變量時間序列,檢驗結果如表2所示。LNJG和LNECX以及它們的一階差分是不平穩的,但它們的二階差分是平穩的,這兩個變量是二階單整序列,因此可以進一步檢驗它們之間的協整關系。

表2 變量單位根檢驗結果

表3 殘差項單位根檢驗結果

(三)LNJG和LNEX的協整檢驗

利用EJ兩步法對LNJG和LNEX之間的協整關系進行檢驗。先對其進行OLS回歸,得回歸方程如下:

接下來對此方程的殘差序列進行平穩性檢驗,查看江蘇電子信息及通訊設備制造業的出口規模與集聚規模之間是否存在長期協整關系。若殘差序列是平穩的,則LNEX和LNJG是協整的,反之不協整。仍采用ADF單位根檢驗,其結果如表3所示。

由表3可知,殘差項的ADF值明顯小于顯著水平為5%、1%時的臨界值,因此殘差序列是平穩的,LNJG與LNEX之間存在長期的協整關系。上述方程為協整方程,表明江蘇電子信息及通訊設備制造業的出口規模對其集聚程度有顯著的正向影響,出口規模每增加1%,集聚度就會增長1.13%。

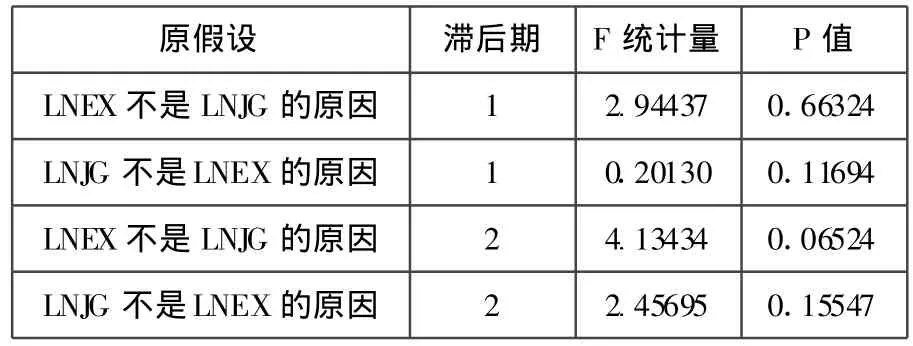

(四)格蘭杰因果關系分析

根據赤池信息準則(AIC)對各變量的Granger因果關系進行檢驗,結果如表4所示:

表4 格蘭杰因果關系檢驗結果

在滯后1期的情況下,電子信息及通訊設備制造業的出口規模擴大不是引起該行業集聚規模擴大的原因;但在滯后2期時,出口額的增長是集聚度增長的Granger原因。此結果表明,該行業及相關產業出口規模的擴大促進了江蘇省電子信息產業的集聚,但有一定滯后性。

四、國內外貿易對產業集群拉動作用的比較分析

為了清楚比較國內外貿易對江蘇省電子信息行業集群的拉動作用,將該產業的出口交貨值和國內銷售值對集聚規模進行回歸,得到方程:

方程的擬合優度高達0.994,除了國內銷售值其他變量的t值都通過了顯著性檢驗,并且該方程不存在自相關。通過這個結果我們可以看到,國外需求是江蘇省電子信息業集聚的一個主要動力,出口交貨值每增加1個百分點,集聚規模就會增加2.31個百分點,且正向作用非常顯著;相比之下,國內的需求拉動作用比較弱,國內交易每增加1個百分點,集聚規模只會擴大0.88個百分點,而且不是很顯著。

雖然電子信息及通訊設備行業的國外需求比較旺盛,但是該產業的利潤率比較低(見表5)。

表5 電子信息及通訊設備制造業與制造業均值的利稅率比較

從表5可以看出,在電子信息及通訊設備行業高速發展的同時,其企業虧損比例比制造業的均值大,而且該產業的利稅率很低。2008年其產值利稅率和銷售利稅率遠低于制造業;雖然該行業的產值和銷售利稅率在近幾年不斷上升,但是2004—2007年該行業的利稅率也只在4.5%的水平波動。這從一個側面反映了江蘇省眾多高新技術企業從事的依然只是普通加工環節,多以貼牌生產或委托加工方式生產。

五、結論和建議

1.江蘇省電子信息及通訊設備制造業呈現產業集聚趨勢,但集聚度不高。為了能夠發揮產業集聚的優勢,提高產品的競爭力,要促進生產要素向優勢產業、優勢企業、優勢產品集聚,發展一批主業突出、競爭力強的大集團,使其成為全省經濟的主要支撐力量。還要引導中小企業走“新、精、尖”的路子,提高與大企業、大集團的配套協作能力。

2.國外需求對該產業集聚規模有顯著的正向影響,但是統計資料顯示該產業的利稅率很低。高新技術產業要在承接加工、貼牌生產的基礎上提高自主創新能力,加快形成以企業為主的技術創新體系。積極推動多種形式的產學研聯合,多掌握具有自主知識產權的核心技術,為結構調整提供技術儲備和產品依托。要在委托加工的基礎上學習、借鑒并提高自身素質。

3.高新技術產業的發展過于依靠國外市場的需求,國內市場的帶動作用相對較弱,這產生一定的風險。2008年世界金融危機引起了全省高新技術產品的出口值及產值大幅度下降正是證明了這一點。因此,必須要加大國內市場的開發力度。

(1)統籌協調發展高新技術產業與傳統產業。要以傳統產業為物質基礎,將高新技術嫁接到傳統產業上,運用其對傳統產業進行提升、改造,使傳統產業在升級的同時,為高新技術產業開拓更為廣闊的國內市場。

(2)不僅要加大力度研究高、精、尖技術,還要注重推廣普及成熟技術,創造國內需求。由于高新技術日新月異,以往的高新技術現在已發展成熟,要通過政策導向和產業扶持,運用已經成熟的技術改造紡織、石油化工等行業,同時開拓國內市場。

(3)協調發展電子信息產業和裝備制造業。IT產業是江蘇省發展最快的行業,但通過本文研究發現此產業目前基本上屬于為跨國公司打工的“兩頭在外”的裝配制造業,產品附加值低。而裝備制造業是江蘇省另一個重要領域,可將兩個產業相結合,不僅能帶動裝備制造業的升級換代,還可以保障電子信息產業有用武之地。

[1]于萍.在結構調整中推進經濟又好又快發展[J].江蘇統計,2009(7).

[2]朱智文.產業集群與區域經濟發展問題研究[D].蘭州大學博士學位論文,2007.

[3]朱鐘棣,楊寶良.試論國際分工的多重均衡與產業地理集聚[J].世界經濟研究,2003(10).

[4]楊丹萍.產業集聚與出口貿易互動關系之研究——基于浙江省紡織產業的實證分析[J].國際貿易問題,2009(6).

[5]劉恒江,陳繼祥.產業集群競爭力研究述評[J].外國經濟與管理,2004(10).

[6]李君華,彭玉蘭.基于全球供應鏈的產業集群競爭優勢[J].經濟理論與經濟管理,2006(9).

[7]胡國良.江蘇制造業可持續發展中的困局與出路[J].南京財經大學學報,2006(4).

[8]王華.從外商直接投資看江蘇制造業發展戰略[J].特區經濟,2005(10).

[9]王瑾,魏興民.紡織產業集群效應與紡織品出口的過度競爭——以紹興紡織產業集群為例[J].商業經濟與管理,2004(9).

[10]李達.以現代服務業發展推動先進制造業基地建設——關于江蘇加快制造業基地建設的思考[J].江蘇省教育學院學報,2008(6).

[11]楊寶良.論中國區域比較優勢與產業地理集聚的非協整發展及成因[J].經濟評論,2003(5).