高層建筑抗震設計分析

閆旭梅

山西省醫藥規劃設計院(有限公司),山西 太原 030001

0 引言

隨著我國社會主義現代化建設和城市化進程的不斷向前推進,建設用地日趨緊張,促使建筑功能越來越多樣化,高層建筑得的發展是大勢所趨。高層建筑的特點是高度比較高,所以地震荷載和風荷載在設計過程中占主導和控制地位,而我國又是地震多發國家,因此高層建筑的抗震設計分析顯得尤為重要。

1 高層建筑抗震設計特點

第一,控制建筑物的側移是重要的指標。在地震荷載作用下,建筑結構所產生的水平剪切力占主導地位,所以建筑物會產生明顯的側移,隨建筑結構的高度不斷曾加,結構的側向位移迅速增大,但該變形要在一定限度之內,這樣才能保證結構安全以及使用功能。

第二,地震荷載中的水平荷載是決定因素。水平荷載會使建筑物產生傾覆力矩,并且在結構的豎向構件中引起很大的軸力,這些都與建筑物高度的兩次方成正比,故隨建筑結構高度的曾加,水平載荷大相徑庭。對高度一定的建筑物而言,豎向荷載基本上是不變的,但是隨著建筑物的質量、剛度等動力特性的不同,水平地震荷載和風荷載的變化是比較大的。

第三,要重視建筑結構的延性設計。高層建筑結構隨著高度增加,剛度減小,顯得更柔,在地震荷載作用下變形較大。這就要求建筑結構要有足夠的變形能力,使結構進入塑性變形階段仍然安全,需要在結構構造上采取有利的措施,使得建筑結構具有足夠的延性。

2 結構體系的合理選擇

地震對建筑物的傷害主要是水平地震力所造成的剪切破壞,所以根據結構體系對抗側力能力的不同,鋼筋砼結構主要可分為框架結構、框架-剪力墻結構、剪力墻結構、筒體結構等,這也是我國高層建筑長采用的結構形式。由于這些體系的結構形式、抵抗水平力的能力有所區別,尤其是對地震反映大不相同,因此它們適用于不同的場合。

2.1 框架結構

框架結構由框架梁、柱構件組成。其特點是柱網布置靈活,便于獲得較大的使用空間。框架結構的框架梁和柱既承受豎向荷載,又承受水平荷載。當建筑物高度較低、層數相對較少時,其水平荷載對結構的影響不大,這時采用框架結構還是比較合適的,既滿足受力要求,也提供了很大的使用空間。但框架結構側向剛度很小,隨著建筑物高度的曾加,框架結構水平荷載分布呈現出不均勻的現象,有的樓層相對薄弱,很容易屈服。地震荷載對柱子的破壞作用要相對強烈,而對梁的破壞相對較輕,而柱子頂端的破壞比底端要嚴重,特別是對角柱和邊柱來說破壞更加嚴重。短柱的剪跨比較小,發生柱中剪切破壞幾率較大,對一般的柱而言,發生的是柱端彎曲破壞。故框架結構在很高的建筑中應用的不多,尤其是是采用砌體填充墻時,地震荷載作用下填充墻破壞嚴重,修復費用很高。

2.2 剪力墻結構

剪力墻由縱、橫方向的墻體組成的抗側力體系,屬于以彎曲變形為主的結構體系。該體系的特點是,側向剛度比較大,抗側移能力明顯優于框架結構,而且整體性好,有利于結構整體受力。因此,剪力墻結構可以用于比較高層住宅,性能穩定。但是剪力墻結構也有其自身的缺點。從動力學角度來看,剛度越大周期越短,動力反映就會越強烈,即使建筑結構抗力滿足要求,建筑內設備會產生嚴重破壞;除此之外,剪力墻結構有大量的墻體結構采用鋼筋砼而使得自重大, 對建筑平面設計產生很大局限,很難提供足夠大的空間。所以,剪力墻結構主要用于高層建筑并且對建筑空間要求不大的結構中。

2.3 框架-剪力墻結構體系

框架-剪力墻結構是在框架結構中的基礎上,在適當部位曾加了剪力墻,使得該結構繼承和發展了框架結構和剪力墻結構的優點,既有足夠的剛度也具備一些柔性。框架-剪力墻結構的特點是,不但可以滿足大空間的建筑要求,建筑布置靈活,又提供了較大的側向剛度。框架-剪力墻結構以其優越的抗震性能和靈活的空間布置、建筑功能,在當今高層建筑中得到廣泛的應用。

2.4 筒體結構體系

筒體結構包括框架-核心筒結構與筒中筒結構框架-核心筒結構有外框架和內部核心筒組成。內部核心筒具有很大的剛度,很好的滿足側向變形和結構強度要求;外部框架可以提供大空間來滿足建筑布置上對空間的要求。而筒中筒結構是由薄壁的內筒與密柱的外框筒組成,筒中筒結構最大的優點是具有比剪力墻結構更大的側向剛度,抗側移性能更好,所以,適用于超高層建筑。

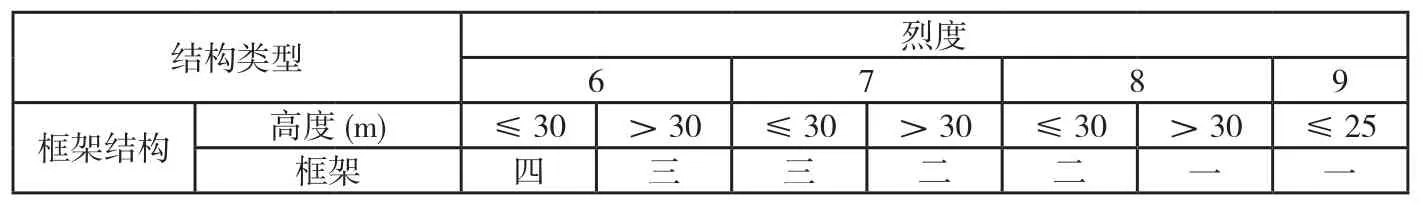

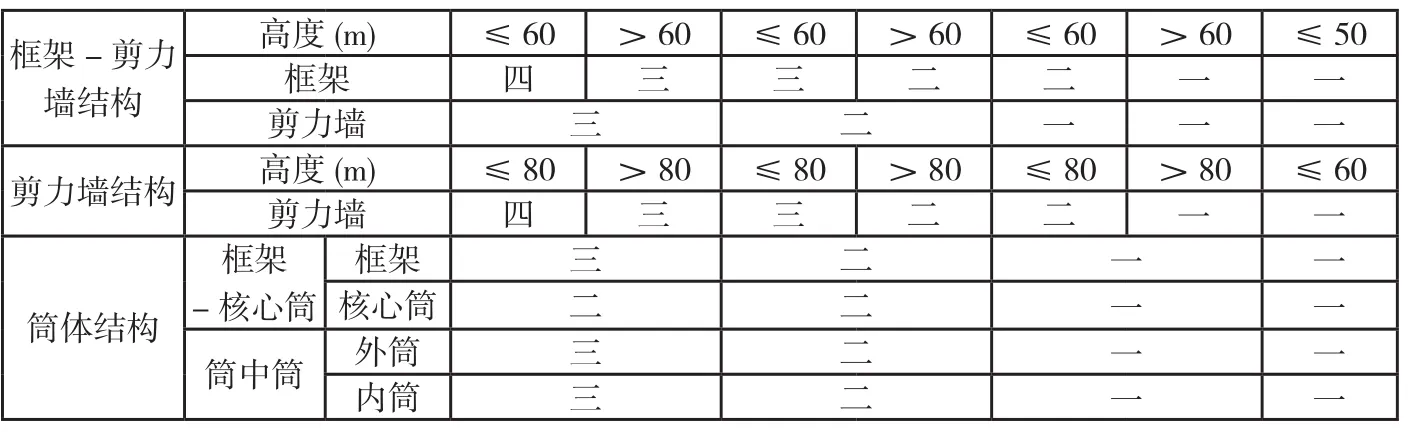

每種建筑結構的抗震性能和適用的范圍都不相同,并且高度不同采用的抗震等級也不盡相同,具體見表1所示。

表1 丙類建筑鋼筋混凝土房屋的抗震等級

高度(m) ≤60 >60 ≤60 >60 ≤60 >60 ≤50框架 四 三 三 二 二 一 一剪力墻 三 二 一 一 一剪力墻結構 高度(m) ≤80 >80 ≤80 >80 ≤80 >80 ≤60剪力墻 四 三 三 二 二 一 一框架-剪力墻結構框架 三 二 一 一核心筒 二 二 一 一筒中筒 外筒 三 二 一 一內筒 三 二 一 一框架-核心筒筒體結構

3 結構設計的抗震措施

3.1 框架結構抗震構造措施

框架結構的抗震能力相對來說比較弱,但通過采用一些抗震措施也可以得到些許提高。以框架結構的梁為例,其必須滿足以下幾點要求:1)梁的截面寬度不宜小于200mm;2)梁的截面高寬比不宜大于4;3)梁的凈跨與界面高度之比不宜小于4。而對于框架結構的柱子,規范規定其柱內縱向鋼筋配置須滿足如下措施:1)框架柱的布置必須對稱;2)當柱的截面尺寸大于400mm時,其內縱向鋼筋的間距不宜大于200mm;3)柱總配筋率不大于5%;4)一級且剪跨比不大于2的柱,每側縱向鋼筋配筋率不大于1.2%;5)柱縱向鋼筋的綁扎接頭應避開柱端的箍筋加密區。

3.2 剪力墻結構抗震構造措施

剪力墻結構中起抗震作用的主要是剪力墻,剪力墻的厚度,一、二級不應小于160mm且不小于層高的1/20,三、四級不小于140mm且不小于層高的1/25。底部加強部位的墻厚,一、二級不小于200mm且不小于層高的1/16;無端柱或翼墻時不應小于層高的1/12。剪力墻厚度大于140mm時,豎向和橫向分布鋼筋應雙排布置;雙排分布鋼筋間拉筋的間距不大于600mm,直徑不小于6mm;在底部加強部位,邊緣構件以外的拉筋間距應適當加密。

3.3 框架-剪力墻結構抗震構造措施

該結構體系中,剪力墻的厚度不小于160mm且不小于層高的1/20,底部加強部位的剪力墻厚度不小于200mm且不小于層高的1/16,剪力墻周圍設置梁和端柱組成的邊框。對剪力墻中的豎向和橫向鋼筋來說,配筋率不小于0.25%,并雙排布置,拉筋間距不大于600mm,直徑不小于6mm。

3.4 筒體結構抗震措施

對框架-核心筒結構來說,核心筒與框架之間的樓蓋宜采用梁板體系。當地區設防列度高于9度時設防必須采用加強層,且在對結構進行整體分析時必須要考慮加強層變形的影響。加強層的大梁或桁架應與核心筒內的墻肢貫通,大梁或桁架與周邊框架柱的連接宜采用鉸接或半剛接。

4 結論

在汶川地震之后,地震災害已經成為人們關注的一個焦點。框架結構、框架-剪力墻結構以及剪力墻結構等都是被廣泛應用的抗震結構形式,但是這些結構都存在著不足之處,那就是采用傳統的設計理念,加強配筋,對地震災害作用采取“硬抗”的方式,為了彌補這個不足,近幾年來出現了一種新型設計-隔震房屋,隔震結構通過改變結構周期來降低地震對建筑物的傷害,由于減小了層剪力,不但保證結構的安全,也減小了室內設備的損害,有很大的發展空間。

[1]胡聿賢.地震工程學[M].北京:地震出版社,2005.

[2]GB50011-2001,建筑抗震設計規范[S].

[3]徐宜和,丁勇春.高層建筑結構抗震分析和設計的探討[J].江蘇建筑,2004(3).