中藥貼片佐治小兒遷延性腹瀉50例臨床分析

李紅旗

近年來經皮給藥治療方法已經廣泛用于臨床,可治療兒科多種疾病,是一種有效的給藥途徑,在治療小兒腹瀉病、肺炎上發揮了巨大的作用。腹瀉病是兒科常見病、多發病,嚴重威脅著兒童的身體健康,是發展中國家5歲以下兒童死亡的主要原因之一。為進一步了解中藥經皮給藥治療腹瀉的療效,現將我科在西醫綜合治療的基礎上采用中藥經皮給藥治療50例遷延性腹瀉的療效進行評價分析。

1 臨床資料

1.1 一般資料小兒遷延性腹瀉100 例均為2009年6月~12月在我科住院的腹瀉患兒,符合遷延性腹瀉的診斷標準[1]。男62例,女38例,年齡為3個月~2歲,其中3個月~6個月25例, 6 個月~1歲55例, 1 ~2歲20例。大便次數每天5 ~10余次72例, 10次以上的28例。大便性狀為水樣便、稀便、黏液便、蛋花樣便。不伴發熱和嘔吐。腹瀉病程在2周以上,不足2個月。排除以下疾病:重度營養不良及其他全身性疾病、過敏性腹瀉病、半乳糖血癥、乳糖酶缺乏癥、失氯性腹瀉、原發性膽酸吸收不良。大便常規檢查可見少許白細胞或無白細胞、脂肪球、膿球、吞噬細胞。按入院時間隨機分為治療組和對照組各50例。兩組在年齡、性別、病情方面比較差異無統計學意義。

1.2 治療方法患兒入院后對照組給予如下治療:①常規作大便檢查,懷疑有細菌感染時作大便培養及藥敏實驗,根據培養結果給予敏感抗生素。 ②喂養采用低乳糖飲食。 ③糾正水、電解質紊亂、酸堿平衡。④口服雙歧桿菌,恢復腸道生態平衡,重建腸道天然生物屏障保護作用。 ⑤口服腸道黏膜保護劑蒙脫石散,吸附病原,固定毒素。 ⑥補充微量元素及維生素:鋅、維生素A、C、B和葉酸。 ⑦靜脈營養給予6%小兒氨基酸,加強腸道營養,提高免疫力,改善營養不良。治療組在上述治療的基礎上加用中藥貼片,通過治療儀透皮給藥。中藥貼片由黨參、白術、淮山藥、陳皮、茯苓、山楂等的提取物組成。具體操作如下:取身體的神闕穴和止瀉穴,將兩片中藥貼片貼敷在兩個穴位上。貼片與電極貼連接,根據年齡及環境溫度選擇不同的工作參數,時間為30 min,每天1次,治療結束后貼片保留4 h后去除,連續5 d為1療程。

1.3 觀察方法每天記錄患兒的腹瀉次數、大便的性狀,觀察皮膚的顏色,有無皮疹、破損等不良反應,每天作大便常規檢查。

1.4 療效判定標準[2]顯效:用藥治療5 d內糞便性狀及次數恢復正常,全身癥狀消失;有效:用藥治療5 d時糞便性狀及次數明顯好轉,全身癥狀改善;無效:用藥治療5 d時糞便性狀、次數及全身癥狀均無好轉,甚至惡化。

1.5 統計學處理計數資料采用χ2檢驗,計量資料采用t檢驗, P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

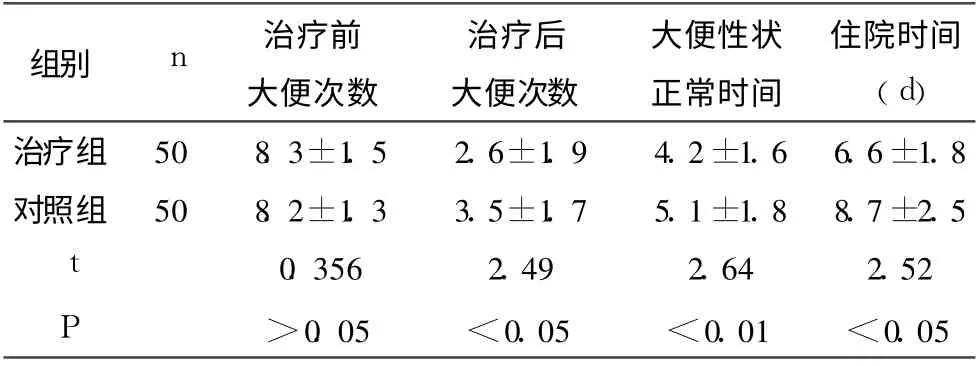

2.1 兩組大便次數、性狀及住院時間比較治療組在大便次數、性狀恢復時間、住院時間上比較,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組均未見明顯不良反應。治療前平均腹瀉次數(8.2±2.4)次/d,最高為13次/d,經皮給藥治療5 d后平均腹瀉次數為(2.6±1.9)次/d,治療前后腹瀉次數平均減少5.6 次(t=14.8),與治療前比較差異有統計學意義(P<0.01)。隨著腹瀉次數的減少,大便性狀也在好轉,由稀水樣便、黏液便、蛋花樣便逐漸恢復為黃糊狀或黃軟便,結果見表1。

表1 兩組大便情況及住院時間比較

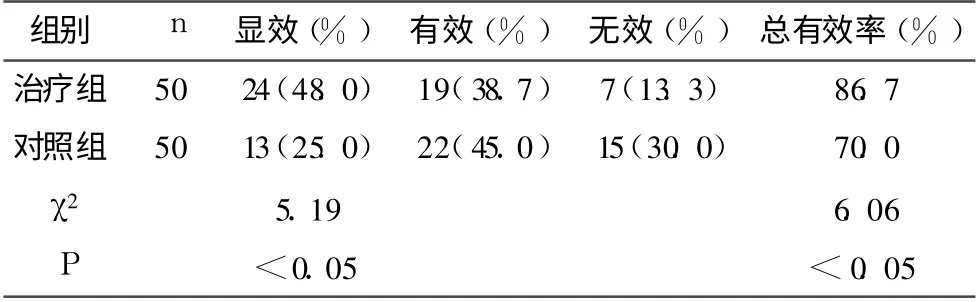

2.2 兩組療效比較治療組和對照組顯效率和總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05)。治療組經皮給藥后,有24例在5 d內大便次數﹤3次/d,大便性狀為軟便,臨床癥狀消失,屬顯效,占48%;有19例在5 d內大便次數﹤4次/d,大便性狀恢復,屬有效,占38.7%;7例腹瀉次數仍在5次/d以上,癥狀無好轉,屬于無效,占13.3%。結果見表2。

表2 兩組療效比較

3 討論

遷延性腹瀉是由多病因、多因素引起的大便性狀和次數的改變,病程在2周以上, 2個月以下,多因急性腹瀉未徹底治療或治療不當,遷延不愈,發病率約占小兒腹瀉的19%。近幾年來,腹瀉病在我國的發病率及死亡率雖然明顯降低,但是仍然是我國嬰兒主要疾病之一。急性腹瀉病現今已經很少死亡,小兒腹瀉病死亡主要與遷延性腹瀉和難治性腹瀉有關,因此治療遷延性腹瀉病是降低我國腹瀉病死亡率的關鍵。

引起遷延性腹瀉的原因有以下幾個方面:①年齡:遷延性腹瀉多發生在1歲以內,難治性腹瀉多在3個月以內。本組100例腹瀉患兒中1歲以內有80例。②營養不良容易使腹瀉遷延,持久腹瀉又促使營養不良發生,互為因果,惡性循環。③免疫功能低下,腸道分泌型sIgA顯著低于正常, CD4/CD8比值降低。體液免疫與細胞免疫功能均降低。 ④腸道微生物的作用,長期大量抗生素的應用引起菌群失調,以及抗生素引起的相關性腹瀉。 ⑤急性腹瀉過后腸黏膜繼續損害,腸黏膜吸收面積減少。 ⑥蛋白質、能量營養不良,微量元素的缺乏,延緩了腸黏膜的修復。綜上所述,治療小兒遷延性腹瀉應該積極尋找病因,去除病因,采用不同的途徑聯合治療,從各個不同的環節阻斷病情的發展,減少并發癥,縮短病程,提高治愈率[3]。因此,西醫給予綜合治療,對癥處理:補充水分、電解質、糾正酸中毒、加強營養、補充小兒氨基酸糾正營養不良;補充微量元素鋅、維生素、葉酸,增強小兒免疫功能,有助于腸黏膜的修復;口服雙歧桿菌恢復生態平衡,重建腸道天然屏障;口服蒙脫石散保護腸道黏膜;謹慎使用抗生素。

中成藥味苦,患兒口服不易接受,依從性差。制成中藥貼片后,經皮給藥消除了口服的痛苦。中藥經皮給藥有以下特點:①透皮給藥不經胃腸道,故無消化道副作用。 ②透皮給藥吸收緩慢,其血漿峰濃度出現緩慢,峰值水平亦較低,但其組織濃度高于血濃度2 ~3倍而且有效濃度維持時間長(72 h∶4 h),使藥效更持久,因此避免了過高的藥物峰值濃度所引起的副作用。由于有效藥物濃度維持時間長,使藥效更持久。 ③藥物不經過肝臟的首過效應,增加藥物的利用度,同時也減輕肝臟的負擔。 ④藥物穩定性及毒性實驗表明,藥物非常穩定,且能保持原有性質,長期使用未發現不良反應,對皮膚也無刺激及過敏現象[4]。

中藥經皮給藥的原理:將提取的中藥有效成分與皮膚滲透劑制成特殊的藥物貼片,藥物在脈沖電流的作用下,經皮膚穴位迅速吸收擴散。通過熱療和促進劑(水化劑、角質層剝離劑)的作用對皮膚進行預處理,增加皮膚的通透性;通過脈沖電流使皮膚α-螺旋結構的多肽蛋白發生翻轉形成平行排列,由無序變有序,生成允許生物大分子藥物通過的生物孔道。同時脈沖離子的電泳和熱療的直接作用,提高了藥物粒子的活化性和電趨向性,提高了藥物向體內限額有效轉運。

遷延性腹瀉祖國醫學認為脾胃虛寒瀉,證候表現:病程大于2周,時輕時重,大便稀溏、色淡,食欲不振,面色萎黃,舌淡苔薄白,脈細滑。治則:溫中健脾,固澀止瀉。中藥貼片由黨參、白術、淮山藥、陳皮、茯苓、山楂等的提取物組成。方中茯苓有健脾補中、滲利水濕、止瀉作用;陳皮可通過直接抑制腸道平滑肌,起到解痙止痛作用;山楂可消食化積、行氣止痛;黨參、白術、山藥均能補氣健脾、增強免疫功能。中藥貼片在脈沖電流的作用下對特定穴位和經絡刺激,疏通經絡、行氣活血、扶正祛邪,提高了人體的免疫力,起到了雙重治療作用。因此中藥經皮給藥對小兒遷延性腹瀉的腸道功能恢復可起到重要的作用。

遷延性腹瀉采用中西醫結合的效果優于單純西醫或中醫治療[5]。本文結果顯示:中藥經皮給藥聯合西醫綜合療法治療小兒遷延性腹瀉,可協同互補,提高療效,中藥經皮給藥安全有效,值得臨床推廣使用。

[1] 胡亞美,江載芳.諸福棠實用兒科學[M].第7版.北京:人民衛生出版社, 2002:1297-1299.

[2] 全國腹瀉病防治學術研討會組織委員會.腹瀉病療效判斷標準的之補充建議[J].中國實用兒科雜志, 1998, 13(6):384.

[3] 楊海軍,孫梅.小兒遷延性、慢性腹瀉病83例臨床分析[J].臨床兒科雜志, 2009:27(10):930-934.

[4] 王茂貴.兒科醫師進修必讀[M].北京:人民軍醫出版社,2000:69.

[5] 方鶴松.小兒遷延性腹瀉與慢性腹瀉的診斷與治療[J].中國鄉村醫藥雜志, 2008, 15(11):6-8.